|

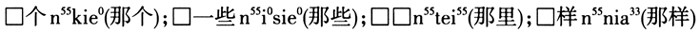

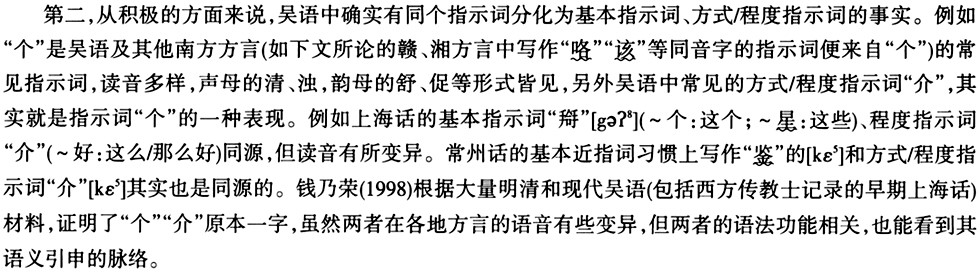

绩溪读[n]的也都是止摄三等字,而且绩溪、歙县方言的第二人称代词单数和近指代词都读[n],但不同调。前者为上声调(这两处方言的阴上、阳上不分),后者为阳去调。不过,我们不能仅根据指示词[n]读阳去调就认为它的本字不是“尔”,因为作为人称代词可以单说,所以单字调很明确,而指示词在吴徽语中很少单用,⑩亦即只有连读调没有单字调,这点是必须注意的。婺源方言“唔者”显然也不是本字,无疑也应该写作“尔”,否则如果“  者”“尔只”是两个读音如此接近(指示性语素只有调值不同)而又来自两个不同的语素,显然不合情理,也不符合经济原则。实际上,上文已经提及,指示词的调值变异完全可能。而且与指示词“尔”或“ 者”“尔只”是两个读音如此接近(指示性语素只有调值不同)而又来自两个不同的语素,显然不合情理,也不符合经济原则。实际上,上文已经提及,指示词的调值变异完全可能。而且与指示词“尔”或“ ”同韵的还有日母支韵字“ ”同韵的还有日母支韵字“ ”,(11)这也跟龙游、绩溪等吴徽语相同。其他徽州方言的情形与之一致,不再赘述。 ”,(11)这也跟龙游、绩溪等吴徽语相同。其他徽州方言的情形与之一致,不再赘述。和绩溪、歙县等方言不同的是,少数徽州方言的“尔”不表近指,而是表示远指。如江西  方言(谢留文2012:94-95): 方言(谢留文2012:94-95): 该书没有直接将该指示词写作“尔”,但该方言表示“你”时也用“尔”,用作远指代词和人称代词的“尔”分别读为阴平、上声调,和其他徽语相同。从浙南吴语的“尔”指近或指远皆有的情形来看,徽州方言的“尔”既用来指远,也可以指近并不奇怪。 还要考虑的一个问题是,为何崇明、常州、无锡等吴语的“尔”是方式、性状、程度指示词,而常熟、龙游、开化等吴语及徽语的“尔”却可以作基本指示词呢?这能否说明两种指示词有不同的历史来源呢? 第一,从消极的方面来说,正如上文所述,同属地理上邻近的苏南吴语,而且有同为读声化韵的指示词,如果说无锡和常熟的“尔”来源不同,实在不合情理。  第三,中古汉语文献里的指示词“尔”,即可作基本指示词,也可以作方式指示词,其语法功能、句法位置就相当于吴语常熟话和崇明话的声化韵[n/  ]。 ]。因此,指示词“尔”在苏南吴语中出现分布环境、语法功能的不同,也是有规律可循的,应该看作同源形式的功能分化。 (责任编辑:admin) |