|

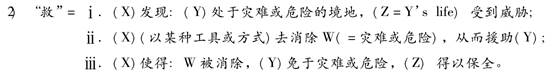

另外,在古代汉语中,“救助”的用例远远多于“救止”。在整个CCL语料库的古代汉语语料中,我们找到了112个“救助”的用例,56个“救止”的用例;二者的比例差不多是2∶1。 6.如何平衡“救”的义程广泛性和义面突出性? 谢质彬(2012)指出,“救”的“助”、“止”二义是不可混淆的,混淆了,有些语言现象就无法解释。比如,在现代汉语里,“生”和“死”是反义词,可是“救生”和“救死”却是同义词,都是“救命”的意思。这是为什么?就是因为“救”的词义不同:“救生”的“救”是“助”的意思,“救死”的“救”则是“止”的意思。“救国”和“救亡”也是同义词,两个“救”的意思也不一样:前者是“助”,后者是“止”。 现在,我们主张“救”只有一个义程广泛的意思:援助(人、物)使免于(灾难、危险)。那么,怎么来解释上述“救生-救死”、“救国-救亡”中“救”的义面突出并且偏侧到“助”义或“止”义上呢?的确,“救”的语义范围十分宽广:从“施事知道:对象性受事(人、物)处于灾难或危险的境地,其实质性受事(生命)受到威胁”,到“施事(以某种工具或方式)采取一定的援助行为”,最终“使得对象性受事(人、物)免于灾难或危险,实质性受事(生命)得以保全”。这远远超出了一般性动词的意义容量。从语义表示(semantic representation)的角度说,一般性动词只需用一个动作或事件图式就可以表示。例如: 而“救”的意义,似乎需要一个事件图式系列(即脚本(script))才能表示。比如:  受人类注意力资源有限的限制,在语言交际中,说话人通常只关注或强调其中的一个事件或其侧面,最终突出其中的一个义面:“助(援救)”或者“止(使……免于)”。问题是,在具体上下文中,听话人如何来识解“救”到底侧重在“助(援救)”还是“止(使……免于)”呢?一种直观的回答是谢质彬(2012)所说的:主要看“救”的宾语指什么。如果宾语指人或物,这个“救”就是“助”的意思,如上文所举“救民、救经、救国”。如果宾语指时弊、过失、灾难、祸乱,这个“救”就是“止”的意思,如上文所举“救人之过、救失、救火、救饥馑”。那么,再进一步问:为什么这种根据宾语的所指,来识别具体句子中“救”突出的义面是“助”还是“止”是可行的?这就要诉诸主体间性(intersubjectivity,也译作“交互主体性”)和乐观假设(pollyanna hypothesis)这两个概念⑦。下面略作展开。 哲学上所说的主体间性,大意是:我们对特定情境中事物的感觉、经验、认知、理解等,并不是专属于我们个人的,而是为我们的社团群体所共享的。这构成了我们可以互相交际、互相理解的基础。Trevarthen和Hubley(1978)、Trevarthen(1979)把主体间性分为原生性和后生性两种层次。Gallagher(2012:181)把原生主体间性(primary intersubjectivity)定义为:“我们借助某种天生的或原初发育的能力,在感知经验层级,捕获他人或他物的存在。”我们通过不同的方式感知不同事物或事件范畴,进而识别或感知其中的不同和相似。这种体验感知模式,不仅涉及“我们”,而且涉及“他人”;显然,这种模式不是“我们”作为明确个体的独有特征,而是“我们”作为明确集体的共有属性。Gallagher(2012:181)指出,后生主体间性(secondary intersubjectivity)“赋予我们社会语境化的和语用语境化的理解潜能,能够在语境中理解他人的更加成熟的理解力”。通过这种后生能力,“我们”(作为个体)能够发现“他们”(包括“我们”作为集体)的意义世界,这是“我们”和“他们”共享的世界。正是在这种共享空间中实现我们的互动。承认这种情形就等于承认,“主体间性既是社会现象,也是认知现象,还是情感现象”:无视主体间性的三维特征,意义的充分描写是不可能的(Fultner2012:216)。 (责任编辑:admin) |