|

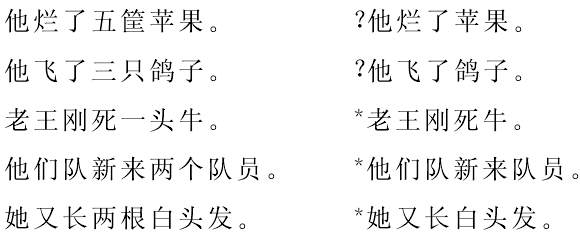

刘文指出这些例子最主要的共同点是动词后NP必须搭配计量成分,其实,对“死来类”动词而言,它们带宾语的句子有许多也要搭配计量成分,不然就听上去至少是不自然,例如:  这样一来,“死来类”与“病哭类”的差别缩小或模糊化了,原来区分这两类动词的主要语言事实,即“*王冕病了父亲”与“王冕死了父亲”的对立,“*王冕笑了客人”与“王冕来了客人”的对立,看来不是绝对的。而从表层的结构上看,“王冕死了父亲”与“王冕病了一个妹妹”之间的相似度显然大于“王冕死了父亲”与“王冕的父亲病了”之间的相似度。所以沈家煊(2009c)把“王冕死了父亲”这类句子的句式意义重新定位为:说话人认为事情有关得失并“计较”这种得失。说话人越是计较事情的得失,就越倾向于采用这种句式。“计量”是客观,而“计较”是主观的。有人说,研究语法和语义,最好不要让人的心理因素掺和进来,但是这恐怕只是一厢情愿,事实上语言不是客观世界的直接反映,而是有人的心理作为二者的中介(参看沈家煊2008)。 可见,动词内部“死来类”与“病笑类”的区分,在汉语里实质是说话人对“死来”类事情比对“病笑”类事情更容易计较得失的区分,也就是主观性强弱的区分,而不是句法次范畴的区分。 7.重视汉语自身重视的区分 研究一种语言,应该重视这种语言自身所重视的区分,而不是去寻找自己碰巧熟悉的语言中具有的那些区分。一种语言所重视的区分一定会用比较显著的形式表现出来。重叠和单双音节区分都是汉语自身的重要形态,具有“音、形、义、用”的综合性。汉语的词类系统有很强的主观性,表现在用这两种形态手段把带有主观性的同类词分出来。首先区分的是摹状词和大名词(包含动词和形容词)。“是”、“有”二词的形式对立(不像英语be和there be形式上相连)造成“主观肯定”和“客观叙述”的大分野,这个分野“横贯”充当谓语的名词、动词、形容词。其次在大名词内部先把主观性较强的形容词(饰词)跟名词、动词区分开来。再次,形容词内部先按单音节和双音节区分“定性”和“摹状”。最后,动词内部的分类,如“非作格动词”和“非宾格动词”,其实质是主观性强弱的区分,而不是基于论元结构的句法范畴的区分。用叠添等形态手段把主观性强的词区分开来,这用叠添等形态手段把主观性强的词区分开来,这种“主观化”情形在汉语历史上重复、交叠发生。单音字通过重叠或双音化变为摹状词之后,长久的使用使得摹状性磨损,于是又通过新的叠添手段来增强摹状性。这里顺便说一说北京话及周边北方话里的“儿化”和“阴平化”。儿化作为一种形态手段,是对指称对象的“小称”,也覆盖名、动、形三类词,如“月-儿,花-儿,妹-儿”,“玩-儿,抠门-儿,抽空-儿”,“有趣-儿,淘气-儿,可怜-儿”。既然根词“月、花、妹”本来是名词,“-儿”的统一定性不能是“名词化后缀”,只能是“小称后缀”,根词都是指称词(包括指称动作和性状)。“-儿”也不宜定性为“转指事物的标记”,因为汉语的动词本来就有转指事物的可能性,如“送来迎往”、“杀富济贫”、“编辑”、“导演”,还有“塞”和“托”,所以“塞-儿”、“托-儿”并没有发生转指。将“-儿”定性为“名词标记”也不到位,因为汉语的实词本来就都是名词(指称事物、动作、属性等),名词无需标记,“小称”的名词才需要标记。据方梅(2015)的研究,当双音儿化词(包括“AA儿”)出现在状语位置的时候,为了增强摹状性,第二个音节一律变为阴平调,因为高调化是亲密小称的“区别性特征”(朱晓农2004)。阴平化同样覆盖名、动、形三类词,如: (责任编辑:admin) |