|

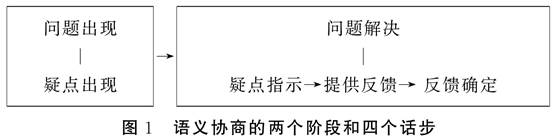

以往关于第二语言互动过程的研究表明,语义协商对第二语言学习至少有三种促进效用:为学习者提供大量的可理解性输入,促使学习者产出大量的强制性输出,引起学习者对目的语形式的选择性注意。本文通过考察一对母语者和非母语者自然语言互动中汉语语义协商的使用情况,分析了语义协商三种效用与话步构成之间的联系。文章发现,这三种效用由于协商发起者的不同而产生于语义协商不同的话步当中,并与具体话步的表达方式有密切联系。该研究有助于从话语分析的角度理解语义协商效用的产生机制,也为课堂教学提供了重要的理论依据。 作者简介: 王萍丽,中央民族大学国际教育学院。 李彦霖,中央民族大学国际教育学院。 相关信息: 本文得到教育部人文社会科学研究新疆项目(14XJJCZH0062014)资助。本文初稿曾在《世界汉语教学》“青年学者论坛”(第2届)上宣读,得到与会专家的批评指正。《世界汉语教学》匿名审稿专家也提出了宝贵的修改意见,谨此一并致谢。 一 语义协商:定义、效用及其他 语义协商(negotiation of meaning)是指“为了克服在交际中遇到的理解障碍,会话双方对话语进行调整、修正的过程。”(Oliver,1998)如下例所示:  在这个会话片段中,语义协商的发起者Y因不明白“驴”是什么意思,因此进行了一定的话语调整,即通过重复疑点的方式让L明白自己陷入理解困境。继而,L也对自己的话语进行了调整,即用Y可以理解的话语去解释“驴”,直至Y明晓其意,从而达成一次成功的意义沟通。 第二语言习得领域关注语义协商对第二语言学习的促进效用始于上个世纪80年代。自从Krashen(1981、1982、1985)提出可理解性输入假说以后,一些学者开始探索如何最大效度地提供给学习者以可理解性输入。Long(1983b、1985)首先指出,母语者和非母语者之间的互动调整(也就是语义协商)可以产生大量的可理解性输入,从而促进第二语言学习。互动主义的一大批学者因此对语义协商的效用进行了深入的研究(如Varonis&Gass,1985;Gass&Varonis,1985、1994;Picaetal.,1987;Loschky,1994;Long,1996;Mackey&Philp,1998)。他们发现,语义协商对第二语言学习的影响并不限于提供可理解性输入。正如语义协商研究的探路者也是集大成者 Long(1996:452)所论及的那样: 语义协商,特别是促使母语者或者水平更高的学习者进行互动调整(interactional adjustment)的协商,必将促进语言习得。这是因为它通过不同的方式将输入、学习者内在的能力(特别是选择性注意)以及输出连接在一起。 具体而言,语义协商对第二语言学习至少有三种促进效用:(1)为学习者提供大量的可理解性输入(comprehensible input);(2)促使学习者产出大量的强制性输出(pushed out-put);(3)引起学习者对目的语形式的选择性注意(noticing)。 虽然第二语言习得领域普遍认为语义协商对第二语言学习有促进效用,且语义协商发生的数量越多,越有利于产生这些效用,但鲜有研究从话语分析的角度探索这些效用的产生机制,即其与语义协商的话步构成有什么联系。一般来说,一次完整的语义协商由四个话步构成,即疑点出现(trigger,T)、疑点指示(indicator,I)、提供反馈(response,R)、反馈确定(reactionto response,RR)(Varonis& Gass,1985;Gass,1997)。如在会话片段1中,第1行是疑点出现,第2行是疑点指示,第3行是提供反馈,第4行是反馈确定。其中,疑点出现是问题的出现阶段(而其后的疑点指示、提供反馈、反馈确定是问题的解决阶段,如下图所示)。  (责任编辑:admin)

(责任编辑:admin) |