|

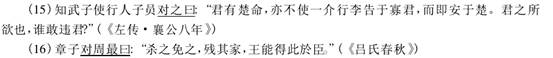

人们为什么会将表“遗憾未能”义的“恨|不得 VP”结构重新分析成表期望(将来)义的情态词“恨不得”呢? 重新划分结构边界即边界移动的认知识解能力在其中起了决定性的作用。如: 此处“恨不得偕老”的意思是: 因“没有能够”偕老而“恨”,而不是女子当时希望偕老的愿望。但解读者根据世界经验———与心爱之人偕老是人人都希望的美好愿望———移情于话语中的当事人,认为她在强烈希望偕老。于是,被重新分析的结构边界发生转移,结构式“恨|不得VP”演变成“恨不得|VP”。经频繁使用,固化为一个规约的情态词。这显然是由于“恨|不得”在使用中被重新识解导致重新分析,使得形式-意义结构边界发生移动而粘合的结果。语义结构层面的边界移动引起的是“及物动词+否定式动词宾语”结构的情态化,形式结构层面的边界移动由意义结构边界移动促动,在显性结构上成为一个不可分析的情态助动词。 再来看现代汉语中的介词“对于”的语法化过程,也明显表现出结构边界移动的运作。古代汉语中“对”字多为动词,主要意义为“回答、应答”(陈昌来、杨丹毅2009)和“对着”、“对立”,如: 在唐以前的文献中,“对”和“曰”两个动词常合用: 在这种用法中,动词义更偏向于“曰”。由于“对”作回答义不能带引语宾语(如“S 对……”),因此“曰”的实词义更强。两词并置的结果是实词义比较强烈的“曰”迫使“对”的实词义降格,逐渐在识解中发生语义结构边界转移,词义逐渐变虚。在先秦两汉文献中,“对”有了下面的用法:  这两种用法中,“对”出现的句法结构分别是:1)S+对+之+曰;2)S+对+人名+曰。这就使得动词“对”虚化为介词有了合适的句法环境———连动短语的前项动词降格为介词。(17)中的“对”虽为动词,但已经有了介词的表现: “对着”。 到唐五代时“对”的意义近于完全虚化,渐渐演变为介词。在此过程中,“对”由作不及物动词单独使用(如“不能对也”)到与“曰”并置,再到连动结构的前项(如“对+之+曰”、“S+对+人名+曰”),其意义结构隐性边界移动(意义弱化)导致的形式结构边界显性移动已经很明显。 |