|

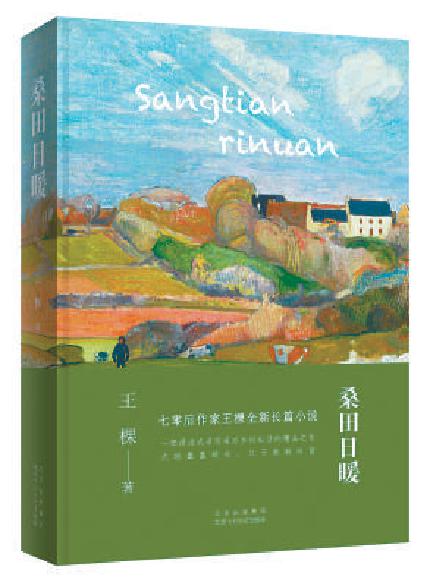

关键词:《桑田日暖》  《桑田日暖》 王棵著 北京十月文艺出版社 《桑田日暖》出版后,我才去思考一个问题:为什么我是在写了快二十年小说的时候,才开始写这部关于故乡的长篇小说呢? 我当然写过几篇关于故乡的中短篇小说,可长篇和中短篇不太一样。在更易被人推崇的认知体系里,长篇代表着一种更大的志向。为什么在如此长的时间里,我对故乡有此等轻慢?是我的认知体系过于别出心裁?是我从来没有树立过大的文学志向?是我不信任自己的故乡,觉得它难堪大任?可常识难道不应该是:故乡是作家们的首席文学沃土,它更有能力帮作家兑现文学志向吗? 扪心自问,这问题好回答。在成为作家的早期和中期,我没有利用故乡去制造一个大部头,既是出于对这个选题的珍视,也是出于对个人文学生命力的高估,觉得自己的作家人生还长,需留些压箱底的选题,等自己对文学和人生的认识再深广些时,再大事大办。现在想来,就觉得人世艰辛,如我这等庸常之辈,竟敢对自己的文学事业有这种深谋远虑,实在是“才疏志大不自量,东家西家笑我狂”的最佳诠释。 真正决定用长篇小说的体例去触碰故乡这一文学命题时,已经到了不会自寻烦恼的年纪,当然不会逼迫我亲爱的故乡去我的文学事业上担负任何重任。然而凡事皆有原因,况且长篇创作终究是呕心沥血的长途奔袭,作家轻易不会让自己冲出跑道。到底是什么样的动机,助燃了我的这场写作?现在我来试着梳理此间的心声。 我的故乡抑或家乡,在长江下游的江海平原上,这是一处被长江和黄海三面环绕的冲积平原地区,我出生于这冲积平原里一个叫王家园的自然村落,村中三十几户家庭只有一户不姓王。王家园周边有李家园、徐家园之类同样小巧的诸多自然村落,它们的建村时间都不超过四百年——这些村子所在之处成陆时间不长。 王家园是没有家谱的。显然不是一直没有,是遗落了,因我这个辈分上的村中王姓子孙,还拥有“进”字的拟名规定,这规定必然来自于家谱。出生于一个失去家谱的村子,对一个比常人心思繁多的作家来说,多少是桩伤心事。在我成为作家后,这种忧伤一直陪伴着我。 时间走到这个世纪后不久,我们那里出现了一桩有意思的事。当然,在新中国的现代化发展进程中,这是桩平常事。我说“有意思”,是我比对各种文学元素,觉得它能达到“有意思”的标准。 话说,近二十年里,我们那儿的村子接连拆迁,速度很快。大概十二三年前,来自官方和非官方的消息都表明,王家园及周边村落马上就要拆掉。人们做着各种各样的准备,将嫁出去的女儿户籍迁回来、提前腹剖生下孩子、偷偷将自家的茅房扩大、在房前屋后栽下果树,可十几年后的今天,真正的拆迁始终没有到来。做着马上拆迁心理准备的同时,却迟迟等不来拆迁,这种过于隆重的悬而难决,多少会影响人们的生活,就好像一个人知道夜里楼上一定会传来高跟鞋蹬踏地面的声音,但等了十几年,隐匿在头顶上的脚步声依然没有出现,怎叫人能够安眠?比如我的父母,我寄钱回去让他们换掉那张睡起来很不舒服的床,他们总会说,拆迁的时候搬起来麻烦,先不换了。他们第一次说这话时七十出头,现在已八十开外。政府后来倒是出了新规:想拆迁的可以打申请报告,奈何“故土难离”,绝大多数村民不会主动申请拆迁。拆迁终究还是作为一场终将去应付的盛事,在村人心中悬置。我这里无意谈及与拆迁有关的民生问题,我想谈及的,是这件事的长期悬而不决给我带来的感伤。这是私人化的感受或体验。文学作品从来都是作为作家的私人事件酝酿和诞生,接着才有可能成为公共事件。 我想说:不得已观看着这一场轰轰烈烈的拆迁运动前的漫长序幕,让我这个“少小离家”的人心中本就多于常人的乡愁变得越来越浓郁了。就好比,一次本来只有一个小时的手术,作为病员的家属,我居然要在长达一个月的时间里观看护士整理手术台、医生清洁手术刀的过程,我心中本就隐藏着的对这场手术的恐惧,一五一十地被激发出来了。乡愁本就是恐惧的一种。 这十余年来很多次,当我回到王家园,或与家乡亲人在电话中交谈,对王家园的眷恋和怜惜,都会在瞬间堵塞住我的心。这种堵塞终究到了不吐不快的地步。前年春天,我的伯父去世,在接到唁电的电话里,我与父母谈论起村里近年去世的一个个同族中人,我忽然就觉得,我应尽快去写一写王家园。这个丢失了家谱、说消失就会消失的小村,终将被时间遗忘,但也许我的书写,可以让这种遗忘来得慢一些。 尽管我知道,我的这个想法里弥漫着文学人的天真——作为一个作家,可以努力往他人心中推送记忆,但能够真的在他人心中留下某种记忆印记,对我这种“中年普通”型的作家来说,如同痴人说梦。 话虽如此,作为一个卑微的人,试一试为自己的村子做点什么,又能失去什么呢? 卑微的人有时也会犹豫不决。当我在前年春天写下开篇一万字时,我还是对这次写作产生了怀疑,遂搁置。两个月后一个中午,我到小区旁的街上与一位故人相聚,我们要了一盆水煮鱼,才吃了一口鱼我头痛起来。我从没像那天那样被头痛症那样困扰过。不久后一个晚上,我做了一个意味深长的长梦:在王家园后方的徐家园路上,我碰到了我英年早逝的小堂兄,他说已不认识回家的路,让我领他回家。我们花了大半夜时间,慢慢回到了王家园。我是无神论者,不会觉得我的头痛和那个梦代表着死者对生者的期许,但我意识到,在我心中,我已把为王家园写一本书当成使命。接下来,我坚定地、一气呵成地写完了《桑田日暖》。 我记得在构思《桑田日暖》前,我想写的三部曲,第一部发生在上个世纪八十年代,第二部是九十年代,第三部是新世纪后,每一部的时间都浓缩在一个较短时间里,如:《桑田日暖》的时间集中在八十年代某个片段,我觉得浓缩的时间便于我将时光定格,精雕细琢。 我很清醒地知道我这三部小说统一于怎样的表达。我写过一首小诗: 生命走向虚无之境 旷野上总有星光不灭 星光来自逝去事物的馈赠 让后来者洞见 许多个永恒到来的刹那 我其实并不确定第二、三部能否真的诞生。当我想到这个世界也许并不需要它们,只有我自己需要它们时,我会感到羞耻。这羞耻一再拽着我不让它们上路。我写《桑田日暖》时就一再感到这种羞耻,它令我时常心生悲怆之感,有朋友说能从《桑田日暖》里读到悲怆,原因部分来自于此。 (责任编辑:admin) |