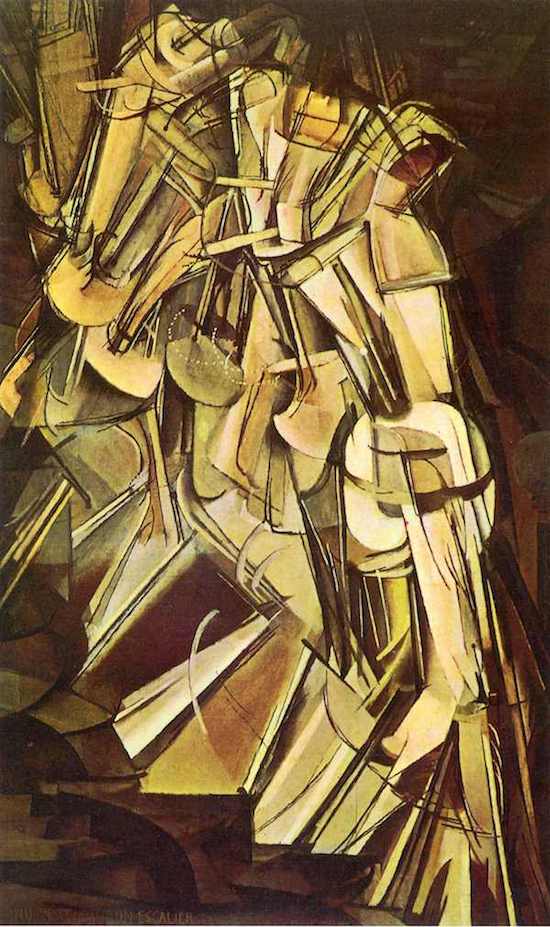

马蒂斯,《戴帽子的女人》(1905)  杜尚,《下楼的裸女2号》(1912) “Make it new!”这是庞德的口号,正如盖伊所论,它凝缩地概括了现代主义“氛围”。他所没有提到的则是,这三个简单的英文单词其实来自于这位不懂中文的美国强力诗人对《大学》中“苟日新、日日新”的创造性翻译。我们的中文译者这一次又把它回译为“推陈出新”(第7页)。“异端的诱惑”、不断自我探索省思的“使命感”、对资产阶级主流生活的“敌意”,在盖伊看来这三点搭建出了“推陈出新”的现代主义气质或态势(第7-12页)。也正在这一反抗陈规、求新求变的大“气候”之中,盖伊不断用讲故事的方式发现着现代主义的自我矛盾。早在十九世纪后期,画家们就不止一次声称应该把卢浮宫这座陈旧艺术的堡垒付之一炬。无独有偶,康拉德笔下的人物想要炸掉格林尼治天文台——那里定义了时间本身!二十世纪的达达分子则要打倒“地中海”——西方文明的总摇篮。但盖伊讽刺道,“现代主义艺术家尽管看起来态度强硬,却也会幻想在他们意欲烧掉的博物馆里找到自己的一席之地”(15页)。的确,他们处处想给“资产阶级的审慎趣味”(借用路易斯·布努埃尔的电影标题)一记响亮耳光;但从波德莱尔的《致读者》开始,早已说出心底话:他们其实一直把“资产者”当做“同类”乃至亲兄弟,渴望对方的理解和宽容。在这本大部头中,盖伊从第一页到最后一页反复申述,现代主义并不发生在布尔乔亚的外部,而是成功于资产阶级的日益增长的“开明”“宽容”之内部。看似完全“不合群”的艺术家们通过具有“同情之理解”的各类“中间人”反复奔走努力,终于赢得了资产阶级主流的支持,而对新事物越来越开放的资产者又反过来成为了新艺术的最有力赞助人——从巴黎的沙龙变迁到纽约现代艺术界中洛克菲勒家族的大笔捐赠,概莫如此。更进一步,原本的新锐经过一番斗争却坐稳了“主流”的交椅,就又对更新的现代主义摆出权威面孔,处处提防,恨不得垄断趣味,而下一代因此就必须重新奋斗,重复由造反的新异力量变为主流文化的全过程…… (责任编辑:admin) |