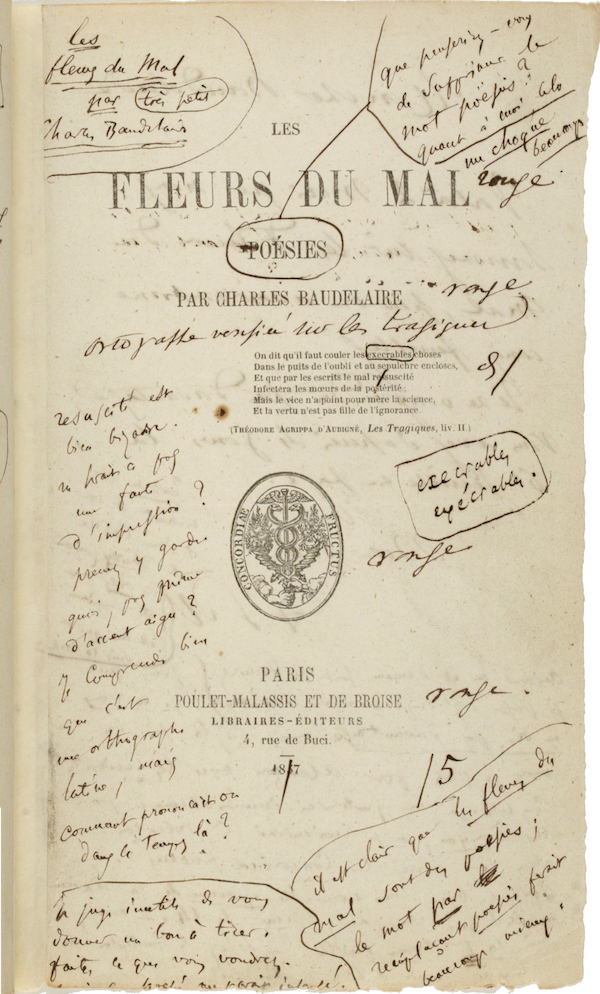

写有波德莱尔笔记的初版《恶之花》  初版《尤利西斯》  初版《审判》 数不清的流派、风格、试验、现象和运动——现代主义即杂多。盖伊的讲述拥抱这种杂多,但却仍然把现代主义看作是“单数名词”。如何才能把如此多样的文艺实践统摄于同一标签之下?幸运的是,作为历史学者,盖伊可以较为轻松地卸下为概念下定义的包袱。正如他一开始就指出,现代主义不易“界定”,却易于“举例”(第5页)。虽然马蒂斯的一幅剪纸画、斯特拉文斯基的一支曲子和卡夫卡的一篇寓言故事在审美上、形式上、内容上乃至政治上可能大异其趣,但置身于美术馆、侧耳于音乐会、枯坐在书桌前,我们却可以立刻就感觉到:对,这个作品就是“现代主义的”。盖伊尤其强调,这“万类霜天竞自由”的形形色色文化实践,互不相属,却分享着一种可以称之为“现代主义”的“氛围”(climate,序论)。他涉猎如此广泛,却能够做到文字上浅显近人,内容上引人入胜,就在于不纠缠于作品的专业细部,而把这一切人事、功业和兴替都还原到现代社会文化变迁的“氛围”之中。在书中,这一历史“气象”过程展开了超过一世纪之久的绵延和跌宕。 (责任编辑:admin) |