|

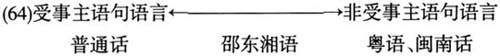

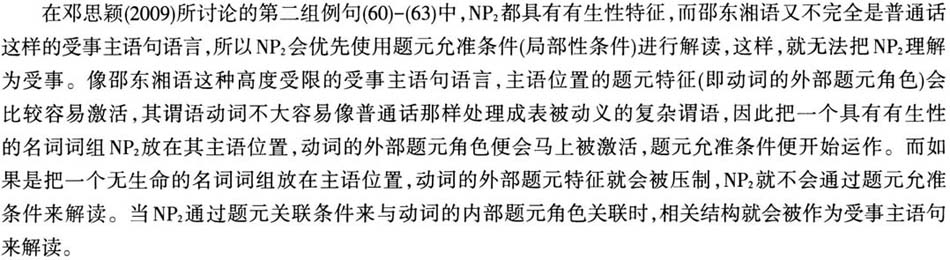

六、论元选择中的显著性和局部性 我们认为以上南方方言例句所表现出来的主宾不对称现象,实际上和这些方言是否允准受事主语句有关。在我们的分析中,“饭吃了”这样的结构不是受事主语句,只有“他的老师当得好”这样的结构才是受事主语句。受事主语句的典型特征是受事主语处于主语位置而不是话题位置,并且这个主语位置还必须是非题元位置。 按我们的分析,当“NP1的NP2”结构处于宾语位置时,就是一个常规的宾语,这个宾语处于一个题元位置并在宾语的位置上得到受事题元。此时,两个名词词组的解读不受宾语位置的影响。而当“NP1的NP2”结构处于主语位置,就存在一个是常规主语解读还是受事主语解读的问题。所谓的南北差异,关键在于相关语言是否允准受事主语句。在普通话中,“NP1的NP2”结构可以做受事主语,而在以上南方方言中,这一结构不能做受事主语。但是,当“NP1的NP2”处于宾语位置时,就不存在一个受事主语句问题,所以例(49)-(52)合法。 在南方方言中,相关的结构不成立,是因为这些方言不是受事主语句语言。与普通话相比,局部性在这些南方方言中的地位更加重要。由于局部性的作用,在这些方言例子中,如果把“NP1的NP2”放在主语位置,NP1就无法与“做”或“当”的外部题元关联,因为NP2会优先与之关联,以致会优先被解读为施事,使得相关结构自动得到主动句解读,而无法得到受事主语句的被动解读。 上一节讨论的例(56)-(59)和例(60)-(63)两组例子,其差别在于NP2的生命度:第一组例子中的NP2是无生命的,而第二组例子中的NP2是有生命的。 把邓思颖(2009)所讨论的普通话、邵东湘语、粤语/闽南话三种方言用受事主语句这一参数划分,就会如例(64)所示,首先分出受事主语句语言和非受事主语句语言这两端,在普通话和粤语/闽南话这两端的中间是高度受限的受事主语句语言,即邵东湘语。  说邵东湘语是高度受限的受事主语句语言,是因为在这一方言中仅当NP2是无生命名词时,才可以构成受事主语句。这和粤语有所不同,粤语则根本排斥表被动义的受事主语句。 这里要强调的是,与上面所讨论的南方方言相比,普通话不仅是一种受事主语句语言,也是一种显著性比局部性优先的语言。在现代汉语普通话中,“他的老师当得好”之所以可以解读为“他当老师当得好”,是因为在普通话中,“当得好”前面的主语位置可以是非题元位置。我们前面说过,“他的老师当得好”这样的结构和英语例句(42a)“John is ready to please”相似,是有歧义的。当这一结构表达主动义时,“当得好”前面的主语位置是一个题元位置,占据这一位置的名词词组会被指派“当”的外部题元角色。而当这一结构表达被动义时,“当得好”前面的主语位置是非题元位置。“John is ready to please”的情况也类似,当这个句子表达主动义时,其主语John从ready那儿拿外部题元角色,这时,ready就像“Johnis eager to please”中的eager一样,是可以给主语指派外部题元角色的。当这个句子表达被动义时,ready就像“John is easy to please”中的easy一样,不给John指派外部题元角色,John得到复杂谓语的内部题元角色,被解读为受事。 我们区分题元位置与非题元位置,是为了用非移位的方式来处理名词词组的题元解读问题。根据胡建华(2010)提出的题元允准条件,一个做主宾语的句法成分如果占据题元位置,就可以直接接受题元允准。题元允准条件如下: (65)题元允准条件(胡建华,2010) a.一个句法成分可以得到题元允准和解读,当且仅当该成分占据题元位置; b.一个句法成分占据题元位置,当且仅当其句法位置与题元位置对应且该句法成分与相关题元的语义特征完全相容。 题元允准条件是对处于可以指派题元角色的位置的NP进行解读的条件。但如果一个NP所占据的位置不是题元位置,就无法通过这一允准条件来获得题元角色。现代汉语普通话的特点之一就是名词词组的题元角色经常不根据题元允准条件来获得。当“当得好”这一谓语表达被动义时,它前面的主语位置就是一个非题元位置。这个时候,占据这一位置的名词词组的题元角色就无法通过占据题元位置来获得,而是需要通过题元关联条件来获得。题元关联解读条件可以表述如下(参看胡建华,2010): (66)题元关联条件 一个句法成分α与一个题元β可以进行关联,如果α与β之间的关联是最小关联(minimal link)。 最小关联条件表述如下: (67)最小关联条件 a.一个句法成分α与一个题元β之间的关联是最小关联,当且仅当(i)α与β的语义特征相容,(ii)在α与β之间没有一个干扰性句法成分γ。 b.γ是一个干扰性句法成分,当且仅当γ的显著性≥α(高于或等于α)。 最小关联条件是用来定义在什么情况下一个不占据相关题元句法位置的NP与一个动词所隐含的题元之间的关联才称得上是最小关联。 对于名词性成分的显著性,我们需要确立一个显著性等级来计算。我们可以先设立以下显著性等级。需要说明的是,如何确定显著性等级以及等级内的成员是一个经验(empirical)问题。由于这一原因,显著性等级不可能定义为一个封闭类。另外,显著性的计算不仅会涉及某个NP在某个显著性等级内的排序,还有可能涉及某个NP跨显著性等级的显著性计算(Hu,2002;胡建华,2010)。 (68)显著性等级①(胡建华,2010) a.生命显著性等级 人类>非人类(高级生命>其他生命)②>无生命>抽象体 b.指称显著性等级 人称代词>专名>定指>无定特指>非特指 c.人称显著性等级 1、2>3 确立了显著性等级之后,我们还需要确定一个计算显著性的算法。假设在n个显著性等级中γ>α,在n’个显著性等级中α>γ,那么我们就可以根据以下原则来计算相关成分的显著性。 (69)显著性计算(胡建华,2010) 设:γ>α的等级数量为N,α>γ的等级数量为N’,那么: a.γ>α,即γ比α显著,当且仅当:N>N’; b.γ=α,即γ与α的显著性相同,当且仅当:N=N’,或者在每一个显著性等级中γ=α,即在每一个等级中γ与α都处于同一个等级位次。 有了以上显著性等级及显著性计算方法,我们就可以根据名词性成分的显著性来看名词性成分如何与相关题元角色进行关联。总的来说,一个显著性高的NP可以越过一个显著性低的NP与动词的题元角色进行关联,但是,如果两个NP经过计算具有同样的显著性,局部性就会起作用,动词的题元角色会优先选择离它近的NP关联,而离动词题元角色远的NP则不大容易与其关联。 如前所述,当把“当得好”理解为表被动的谓语动词时,其主语位置是非题元位置。在现代汉语普通话中,“他的老师当得好”是表主动还是表被动,不仅取决于可以表被动义的复杂谓语,还取决于处于其主语位置的名词词组的语义特征。如果把“他的老师”中的“老师”理解为有生命的个体(individual),“当得好”就是表主动义的谓语动词。这时,“他的老师”就不是伪定语,而是真定语。然而,当把“老师”理解为“当”的宾语,表示“他当老师”的意思时,“老师”是无指的,不指称有生个体,不具有做施事的条件。这时,做伪定语的“他”由于在显著度上比“老师”高,所以就可以越过“老师”来拿“当”的外部题元角色。无指的“老师”的语义特征与“当”的外部题元角色不相容的,不会被解读为施事,其题元角色可以通过题元关联条件与动词“当”的内部题元角色相容,得到受事解读。  题元允准解读条件是一个局部性条件。显然邓思颖(2009)所讨论的那些南方方言,要比现代汉语普通话更加注重局部性运算。这样的话,相关动词的题元角色就会优先寻找离自己最近的NP进行解读。在以粤语为代表的南方方言中,不管离动词最近的NP是不是有生命的,动词的外部题元角色都无法舍近求远,越过一个离自己近的NP,去与一个离自己远的NP进行关联解读。这说明粤语更加注重局部性,不是受事主语句语言,其主语位置的题元特征比较活跃,相关谓语无法处理成一个表被动义的复杂谓语。这种情况和邵东湘语又有所不同。在邵东湘语中,如果离动词最近的NP是无生命的,主语位置的外部题元特征就可以不被激活,相关谓语就可以做被动解读。此时,NP2就会与动词的内部题元角色关联,而NP1则可以越过NP2与动词的外部题元角色关联。 在普通话例句“他的老师当得好”中,“老师”没有指称,在生命显著性等级和指称显著性等级中都比“他”低,所以“他”可以越过“老师”与动词“当”的外部题元角色进行关联解读。但是,虽然我们可以说“他的老师当得好”,却不大可能用“他的老师骂得好”来表示“他骂老师骂得好”的意思(沈家煊,2007)。这是因为这个句子中的“老师”指的是有生个体,当我们把这个句子理解为“他骂老师”时,“老师”仍然是有指的。动词“骂”的内部题元角色要求一个有生个体或实体来承担。这样的话,在显著性等级上,“他”并不比“老师”高,而且“他”还比“老师”离动词更远,“他”自然不容易越过“老师”来与动词的外部题元角色关联。在这种以“骂”为谓语的句子中,如果把NP2的显著性降低,NP1就可以越过NP2与动词的外部题元角色关联,如下所示: (70)a.他的猴玩得好。 b.他的街骂得好。 与“他的老师骂得好”不同,例(70a)是有歧义的。一种意思是“猴玩得好”,另一种意思是“他玩猴玩得好”。后一种意思之所以成立,就是因为“猴”的显著性(生命显著性)比“他”低,所以“他”可以越过“猴”与动词“玩”的外部题元角色关联。例(70b)没有歧义,因为“街”与动词“骂”的外部题元角色语义不相容,不能得到外部题元角色解读。由于“街”的显著性比“他”低很多,所以“他”很容易越过“街”得到动词的外部题元角色解读。再看以下例句: (71)a.他的马骑得好。 b.他的教练骑得好。 例(71a)是没有歧义的,只能表示“他骑马骑得好”的意思,因为“马”做动词“骑”的受事符合我们对这个世界的理解,“马”做动词“骑”的施事不符合我们对这个世界的理解。例(71b)和“他的老师骂得好”一样,也是没有歧义的,正常情况下只能表示“教练骑”的意思。如果非要表示“他骑教练”的意思,那就需要强有力的语境支援(contextual support),但即便如此,效果也未必好,“他骑教练”的解读仍然很勉强,这说明语境解读的作用是有限的,并不能压倒显著性和局部性交互作用下所定义的解读。在例(71b)中“教练”是有指的有生个体,在显著性上并不比“他”低,而且又离动词最近,自然会阻挡“他”与动词外部题元角色的关联解读。在例(71b)中,NP2通过题元允准条件得到谓语动词的外部题元角色,所以例(71b)不是受事主语句。如果要把例(71b)处理成受事主语句,就得把NP1与外部题元关联,但由于显著性和局部性条件的作用,NP1无法越过NP2与外部题元关联,因此例(71b)无法获得受事主语句的解读。 在“他的老师当得好”这一结构中,“他”与“老师”的关系不是常规的领属关系,而是一种语义上的主谓关系,表示“他当老师”的意思,这便是所谓的伪定语结构。为了解决这类结构的解读问题,汉语形式语法学者们假设出各种复杂的推导过程,但实际上,语言成分的解读并非都要以句法结构与语义解读相对应的形式来实现,也就是说,并不是有什么样的语义解读,就要相应地假设有什么样的句法结构来支撑该解读。Marantz(1997)、Harley & Noyer(2000)、Alexiadou et al.(2009)都曾指出,在领属结构中,领属者可以是施事、致使者、处所、受事等,如何解读取决于百科知识。按照Chomsky(1970)的分析,像“John's picture of Mary that the Museum has”可以变为“Mary's picture by John that the Museum has”,或“the Museum's picture of Mary by John”,或“the picture of Mary by John of the Museum's”,不同的语义解读并不需要假设不同的句法结构与之对应。 本文的主要观点是,“他的老师当得好”这一结构是现代汉语普通话中真正的受事主语句,其中“NP1的NP2”结构的解读,可以用显著性与局部性这两个交互作用的条件来调节。至于非受事主语句中的“NP1的NP2”结构,其解读不取决于句法,而是取决于背景知识。像“他的周瑜还是比较压场的”这样的句子,其中“NP1的NP2”结构的解读是相应的背景知识决定的,如果不具备相应的背景知识,就不知道这句话中的“NP1的NP2”表达的是什么意思。动词移位分析和动名词假设所讨论的仅是一些结构比较简单的例子,如果把例(72)这样的例子放进来考虑,就会发现没有什么行得通的移位方法可以把那些看似琐碎的句法语义关系都通过句法推导出来。 (72)你去捧你的梁朝伟的周瑜去吧,我还是喜欢我的林青霞的东方不败。 用动词移位以及动名词假设来分析例(72)显然比较麻烦。 在例(72)中,“我”不是“林青霞”或“东方不败”的领有者,而是其喜欢者,所以“我的林青霞的东方不败”就会被定义为伪定语结构。在这一结构中,“我”可以同时与“林青霞”和“东方不败”建立“喜欢”关系,而“林青霞”与“东方不败”之间则是“表演”关系。 如果用动名词或名物化分析来看例(72),我们就会发现,“你的梁朝伟的周瑜”和“我的林青霞的东方不败”很可能是一种复杂的双重动名词或名物化结构,这无疑为动词移位分析增加了一定的处理难度。不仅如此,就是想搞清楚“你”与“梁朝伟”和“周瑜”以及“我”与“林青霞”和“东方不败”之间各种可能的关系,恐怕也颇费周折,而如果忽视这些复杂的语言事实,偏执于一种理想化的模式来进行形义相配,这些细微琐碎却又复杂多变的语言事实就会变得越来越难以驾驭,终究会成为句法语义所不能承受的对应之轻。 ①关于显著性等级的设定,参看Silverstein(1976)、Comrie(1981)、Siewierska(1988)、Hu(2002)等。 ②非人类生命体的显著性等级应该根据现实世界的弱肉强食法则排列。另外,一些特定动词的词汇语义也会使相关成分的解读超越显著性等级的限制。 (责任编辑:admin) |