|

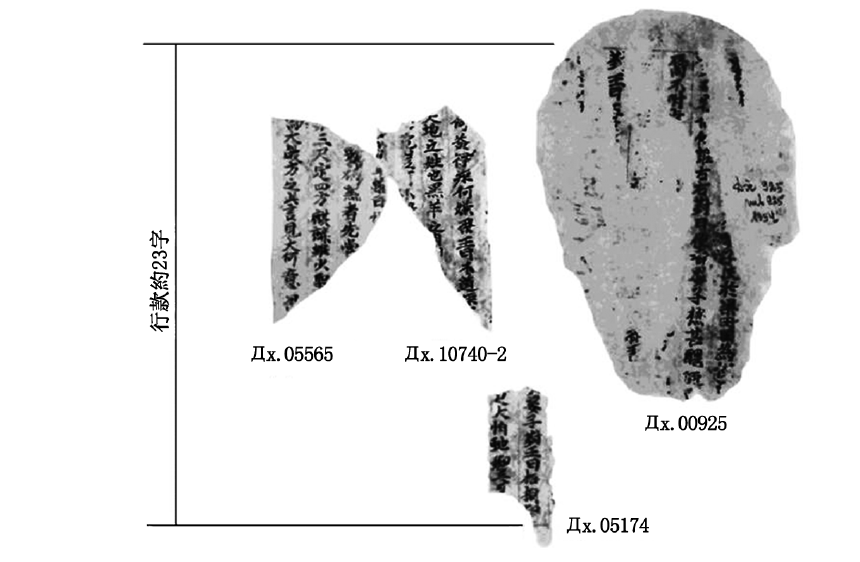

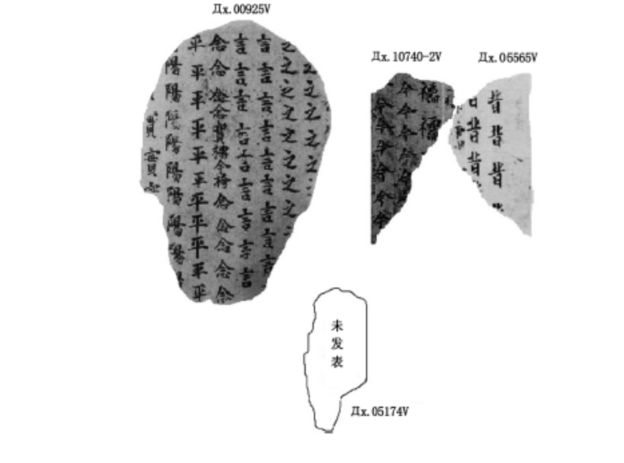

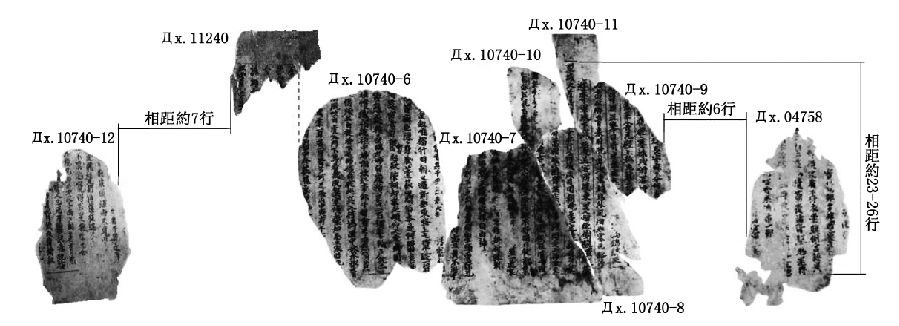

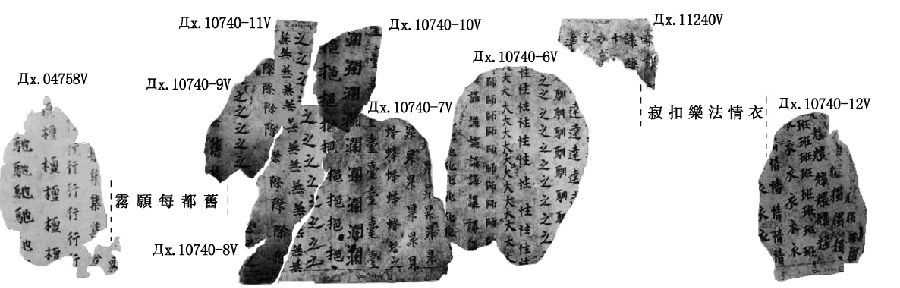

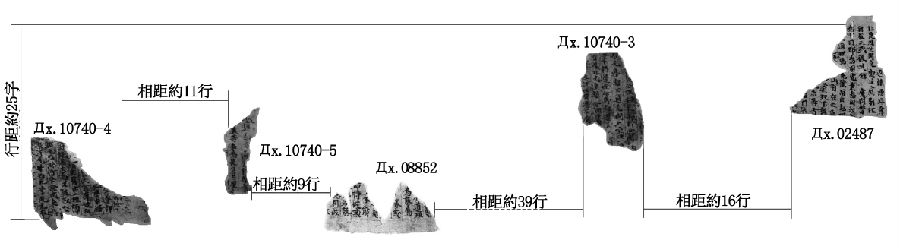

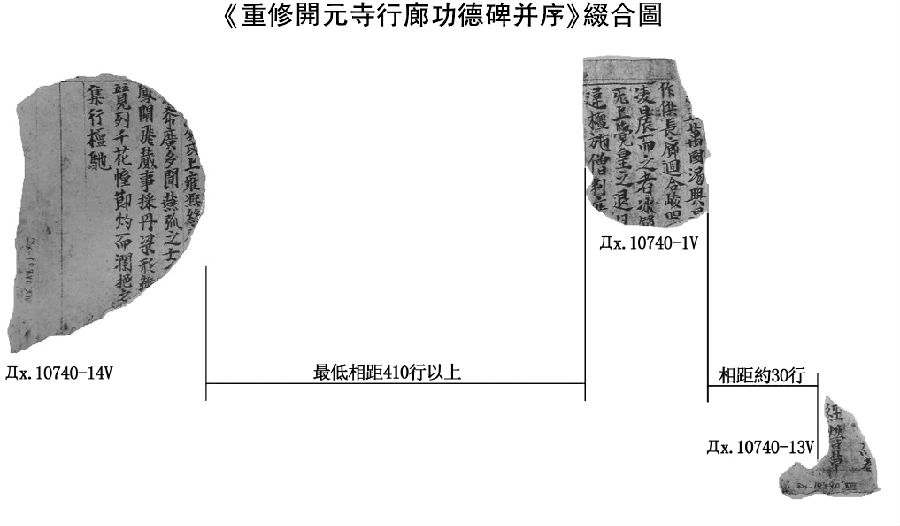

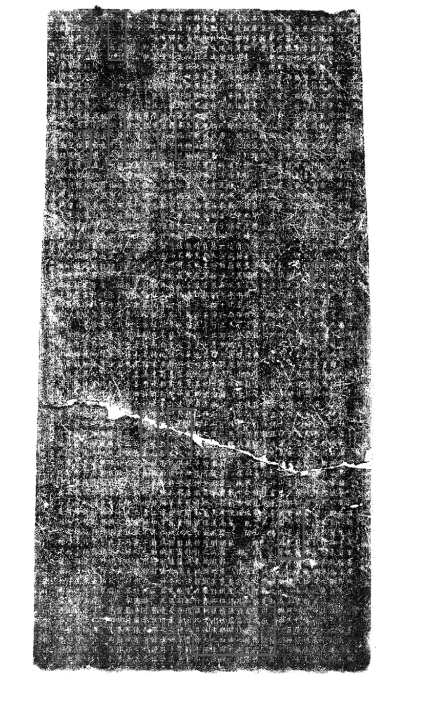

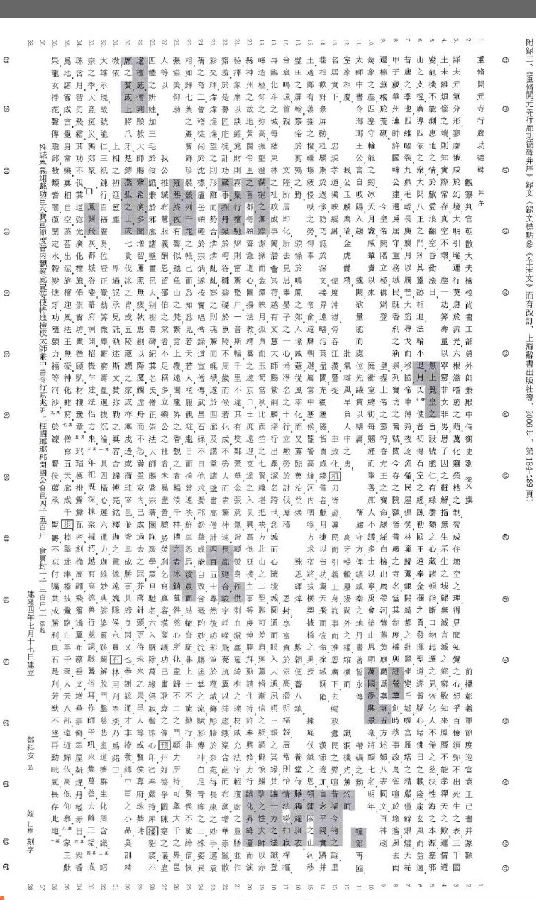

田衛衛 提要:本文重點分析了敦煌寫本北宋《重修開元寺行廊功德碑並序》等各殘片的綴合關係,並以盛行于中原地區的碑拓作品在敦煌被用作習書摹本這一事實,提示了北宋初年中原與敦煌在文化上的密切交流,同時也為研究同一寫本為何會寫有佛釋道等教、俗不同性質內容的敦煌文獻提供一點素材。 關鍵词:敦煌寫本《重修開元寺行廊功德碑並序》習書俄藏敦煌文獻ДX.10740 一、 引言及文獻簡介 俄藏敦煌文獻ДX.10740 共計包括14件殘片,正反28面皆書有漢文文字,字體楷書,書寫規整且頗見功力,正反兩面均繪有墨色界欄線,線條首尾粗細均勻,繪製整齊[1]。內容上,此28面文字中,前賢已考訂出其中11面文字分別出自《開蒙要訓》、《晏子賦》、《秦將賦》、《秦婦吟》、《王梵志詩》等5篇文獻,並進行了綴合研究[2],如今筆者再對剩餘17面殘片的文字內容進行了考訂,最終確定其中3面文字出自《大乘百法明門論開宗義決》,其他14面文字則全部出自《重修開元寺行廊功德碑並序》。 《大乘百法明門論開宗義決》,又名《大乘百法明門論抄》,由唐代沙門曇曠撰于敦煌,為佛典注疏,篇幅一卷。據該文文首曇曠自序所言,此文撰于唐大曆九年(774)六月一日,是曇曠對《大乘百法名門論開宗義記》中一些疑難之點以及沒有充分闡述的問題所做的進一步展開的論述[3],是其姐妹篇。其重要研究成果有上山大峻《敦煌新出の唯識系論疏》[4]、高峰了州《大乘百法明門論の注釋的研究と新出義忠疏》[5] 等等。此外,巴宙《大乘二十二問之研究》一文有部分內容涉及[6],還有一些關於作者曇曠的研究也有所論及,如芳村修基《河西僧曇曠の伝曆》[7]、山口瑞鳳《曇曠と敦煌の仏教學》[8],等等。目前敦煌文獻中所見到的寫本至少有以下12 個編號:P.2077[9]、P.2576[10]、P.3002[11]、P.3003、S.985、S.2468V、S.2720、S.2732V、S.4603、S.6219V、S.6925V、ДX.10740。 本文準備重點考察的《重修開元寺行廊功德碑並序》是首次發現于敦煌文獻之中。重修開元寺行廊功德碑,建立于宋太祖建隆四年(963)七月十七日,觀察判官朝散大夫檢校尚書工部員外郎兼殿中侍御史劉從乂撰,宋攝彰義軍節度巡官袁正己書並篆額[12],都料安弘、安弘之侄安仁祚刻字[13]。螭首龜趺,正書篆額,碑身長寬高分別為107×28×208cm,共計刻字38行,行67字。其中,首行題名《重修開元寺行廊功德碑並序》,末行屬記立碑時間、刻碑人姓名等資訊。碑側兩面石花素地,碑陰有後刻之元至正二十二年(1362)《石溪和尚道行碑》。此碑碑身原立于陝西咸寧縣開元寺,近世移存陝西西安碑林博物館[14]。碑文全篇録文可見于《金石萃編》[15],全拓圖版可見于《西安碑林全集》[16],中國國家圖書館、北京大學圖書館等數家單位均收藏有此碑的拓片[17]。 關於《重修開元寺行廊功德碑並序》在敦煌的書寫情況,除了前文中所提到的ДX.10740V之外,還有與其應為同卷之裂的ДX.05565V、ДX.08825V、ДX.11240V[18],以及習書此碑文字之ДX.05961V。ДX.05565 正背兩面內容分別為《晏子賦》和《重修開元寺行廊功德碑並序》,ДX.00852正背內容分別為《大乘百法明門義決》和《重修開元寺行廊功德碑並序》,ДX.11240正背內容分別為《秦婦吟》和《重修開元寺行廊功德碑並序》,均與ДX.10740各殘片相對應,且兩者正背的筆跡行款也各自對應、基本一致,可知各對應文獻當為同卷之裂。而ДX.05961V從殘卷品相以及書寫字體筆跡等各方面來看,均明顯有別於ДX.10740V,所以或當為另一人所寫。此外,ДX.05174殘片正面內容為《晏子賦》,格式、字跡、行款與ДX.10740-2基本一致,當為同卷之裂,惜ДX.05174沒有公佈背面圖版,筆者推測,其背面或為空白,或亦為《重修開元寺行廊功德碑並序》習字無疑。 鑒於敦煌寫本《重修開元寺行廊功德碑並序》是首次發現于敦煌文獻之中,而且其創作年代與學界所推測的藏經洞封閉時間較為接近,可以說,在中原到敦煌的文化傳播中,這一文獻的發現具有重要的意義,其內容記載也對史實還原多有幫助,且書寫格式也頗具特色,加之迄今為止有關ДX.10740號文獻的研究成果都是針對其正面文字的部分內容所進行的考證與解說,並沒有詳細論及其背面內容者[19],更沒有人對此號文獻之整體內容進行關照研究,筆者不揣冒昧,擬在此略抒己見,其中不當之處尚請方家批評指正。 二、宋初之碑拓西傳與敦煌習書———文獻綴合及書寫狀況分析 ДX.10740-3、ДX.10740-4、ДX.10740-5、ДX.02487、ДX.08852五件殘片正面書有《大乘百法明門論開宗義決》殘文[20],字體皆為楷書,字跡極為相似,當出自同一人之手,其行款也大致相同,大約每行26字,可知當為一件寫卷之裂[21]。據此可以估算:ДX.02487殘片的首行文字大約位於此全文抄録本的第127行左右;ДX.02487與ДX.10740-3之間大約相距16行;ДX.10740-3與ДX.8852之間約相距39行,ДX.8852與ДX.10740-5之間大約相距9行;ДX.10740-5與ДX.10740-4之間大約相距11行(參照下文圖3正)。 上述五件殘片的背面文字內容均出自《重修開元寺行廊功德碑並序》,字體楷書,字跡相類,先是每字成行書寫練習,後面又有每字一次的單字書寫,字間距、行間距都較為隨意,應當是出自同一人手筆的書法練習之作(參照圖3背)。 以ДX.10740V來說,不僅ДX.10740-3V、ДX.10740-4V、ДX.10740-5V,實際上,ДX.10740號14件殘片的背面文字均出自《重修開元寺行廊功德碑並序》,而且書寫風格和特點完全一致,只是書寫形式有所不同。其中,ДX.10740-1V、ДX.10740-13V、ДX.10740-14V 全部為單字書寫,筆者暫稱之為“臨字習書”;其他十一片則均為每字書寫一或兩行的書法練習,為示區別,暫稱之為“臨篇習書”[22]。如果我們把這裡所看到的習書復原到原碑文之上的話,可以看到其出現位置非常整齊集中(見文末附録一拓本框出部分,以及附録二所示《重修開元寺行廊功德碑並序》録文之塗色部分)。通過對原碑全文添加阿拉伯數字坐標軸可知,目前可以看到的文字在整幅碑文中出現了縱高五字為基準的截面。為何會出現這樣的情況呢?筆者以為,這或許與當時碑拓的傳存形式有關。 一方面,眾所周知,碑石拓本在製作時一般都是整體進行搨拓,但如今卻少見宋元之前的大型碑石整拓傳世[23]。傳世的宋拓、明拓碑帖大致有卷軸、掛軸、冊頁等三種形式。在敦煌所見的四件拓本中,《化度寺邕禪師舍利塔銘》是冊頁裝,《唐太宗溫泉銘》、《金剛般若波羅蜜經》、《佛說大悲陀羅尼經》等三件則是卷軸裝[24]。另一方面,碑帖在裝幀上還可分為整紙裝裱、剪條裝裱以及剪字裝裱。這很可能與時間的久遠、技術的發展以及製作碑拓的目的有關。當時的人們製作碑拓,往往只是因為看重書法,一般沒有藉碑拓來保存碑身的大小、樣式和形制等等資訊的意思,也就不避諱剪裁。對於一些尺寸較大的碑拓來說,整拓片既不利於攜帶又不便於保存,折迭收存容易產生折角、折痕,容易發生破損,一旦有損傷,無疑就會直接降低拓片的價值和壽命,這就違背了製作碑石拓片以隨時鑒賞品玩、長期臨摹學習的根本目的。從這樣的價值取向來看,無疑剪裱本更具優勢。敦煌藏經洞所出的這幾件唐拓實物就是最好的證據。例如,前文所提到的被考證為初唐拓本的P.4510 S.5791《化度寺邕禪師舍利塔銘》[25],就是每頁分為四行,每行五字,尺寸約12.2×8.9cm,剪條(夾有剪字)裝裱,背面加托大出墨本一圈的白色褙紙。如此一來,ДX.10740V所存在的《重修開元寺行廊功德碑並序》抄寫順序大致為每五字一換行、以及偶有位置顛倒的情況就可以解釋了。這可以說是剪裱本存在缺頁以及剪條後裝裱次序錯誤的明證,ДX.10740V習書所存在的奇怪現象,就是依照這樣錯誤的剪裱本或剪裱本散頁逐字進行書法練習的結果。 實際上,由於碑石尺寸較大,製作拓片時往往需要多張拓紙首尾接續進行搨拓。如果在拓成後不做其他處理,那麼,在製作拓片時原本互相接續的紙張,會在乾燥後彼此剝落脫離開來,恢復單張小紙的狀態。北宋蘇易簡《文房四譜》記載:“晉令:諸作紙,大紙〔廣〕一尺三分,長一尺八分,聽參作廣一尺四寸;小紙廣九寸五分,長一尺四寸。”[26]晉尺約一尺25.8cm,換算可知,晉大紙寬約31.3cm,長約43.4cm,小紙寬約22.9cm,長約33.7cm,唐代又仿照晉代的標準,也大致如此。從ДX.10740V《重修開元寺行廊功德碑》來看,存在用寬度相同的紙張接續後進行搨拓的可能,其縱向每5字高度尺寸約為15.2cm(據北大藏清拓以及西安碑林博物館藏該碑的實物測量),若去掉前後頁粘連時的重合,倒也與大紙一分為二的尺寸十分接近。所以,或有這樣的可能:因為欣賞《重修開元寺行廊功德碑》的書法,某人將數張大紙接續起來製作了拓片,後來為了攜帶方便,將該拓片拆為單頁並每頁剪裁為上下兩段,這樣經過剪裁的拓片從當時的咸寧縣輾轉流傳到了敦煌,並以零散的單頁或者是前後順序雜亂、有所殘損的數張單頁的形式,在敦煌部分人群中傳播。另外,從ДX.10740-14V“競列千花幢節灼而瀾挹之”的書寫接續順序來看,無疑受剪裱裝拓本傳存形式影響的可能性非常大。 綜上,重修開元寺行廊功德碑於西元963年立于中原地區的長安城,書有此碑文內容的ДX.10740V習書殘片最晚在11世紀初被封存于敦煌,說明此時間段之內有從長安到敦煌的人充當了《重修開元寺行廊功德碑並序》的傳播者。鑒於在初唐時人們已經能按照需要的大小和美觀的形式將拓本剪裁裝裱成使用便利的冊子等形式,所以筆者推測,很可能是欣賞《重修開元寺行廊功德碑並序》書法風格的人將其拓本剪裱為高約15cm的冊子本,並隨身攜帶到了敦煌,從而為身處敦煌寺院的人所臨摹抄寫。或許是途中散佚的緣故,亦或者是在敦煌傳播期間失落的緣故,後來的抄寫者手中所持有的《重修開元寺行廊功德碑並序》拓片的剪裱本出現了次序不順、前後有誤的情況,但是一來臨書者重視的是書法,並非內容,二來敦煌傳本不多,以致臨書者寫下了這樣詞句不順、語義難通的文字,並因為偶然的契機,傳存到了今天。 沿襲上述推算ДX.10740-3V、ДX.10740-4V、ДX.10740-5V 之間綴合方式的辦法以及ДX.10740V《重修開元寺行廊功德碑並序》5 字高度的習書情況,也可以推算出其他殘片的綴合順序,比如ДX.10740-(6-11)《秦婦吟》 …… ДX.10740-12《秦將賦》的綴合(參見下文圖2正)。前半段ДX.10740-(6-11)《秦婦吟》的綴合可以參照前注張新朋《敦煌詩賦殘片拾遺》[27],這裡要說明的是追加綴合ДX.10740-12的理由。 首先,看ДX.04758與ДX.10740-6的綴合。這兩件殘片已經根據正面《秦婦吟》的情況得到了可間接綴合的確認,且可知中間約缺失6行文字,這一點並無疑問。在此筆者想提醒的是背面,ДX.04758V與ДX.10740-6V 之間遵從“瀾挹之無際之舊都每願霧集行檀馳”的書寫順序,可知缺失了4個漢字。那麼,ДX.10740-6與ДX.10740-12 的綴合則可以以此為參考。從右列《秦婦吟》ДX.10740-6 文字末句來看,尚餘約150字沒能寫完全篇,而左列《秦將賦》ДX.10740-12 則缺失開頭的126字,根據他們殘文行款均在26字左右、《秦將賦》或單列首題行等情況來推算,ДX.10740-6與ДX.10740-12之間大約有12行文字的缺失。同時再看背面,從“獨耀班衣情法樂扣寂讓十方之達訓之性大師講化升”這樣的書寫字序來看,兩件殘片之間相距習書“法樂扣寂讓十方之”8個字的距離,所以,在字跡相似、內容出處相同的基礎上,從ДX.04758 與ДX.10740-6之間的距離是正面6行、背面4字,ДX.10740-6與ДX.10740-12之間的距離是正面12行、背面8字來看,比例相近,可以說為之綴合是合乎情理的。 根據內容、筆跡、行款等依據可以進行綴合的還有ДX.10740-2與ДX.05565(圖1正背),以及ДX.10740-14與(ДX.10740-1+…+ДX.10740-13)(圖4正背)。 ДX.10740-14《王梵志詩》與(ДX.10740-1+…+ДX.10740-13)《開蒙要訓》的綴合則主要是基於背面文字的考慮。從《重修開元寺行廊功德碑》的習書情況來看,因為是中途戛然而止,所以在書寫字跡、書寫方式相同的情況下,留有餘白的ДX.10740-14自當為稿紙之末。 在進行了以上綴合工作的基礎上,筆者發現了一個小規律,如下文綴合圖的背面所示,圖1背中文字的書寫右側大致每字兩行,逐漸過渡到左側的大致每字一行;圖2背中文字的書寫右側起始位置每字書寫兩行,其後向左均為每字書寫一行;圖3背中的文字則是從右側的每字書寫一行逐漸到左側每字書寫一次;圖4背則完全是每字一次的回環書寫。這一情況或許只是偶然,不能藉此得出一個定論,但結合如今的臨書習字習慣,或者可以說,這是人們為提高自身書法水準而精心選擇模本、努力進行反復臨摹練習的形式和方法之一吧。當時處於北宋和西北地方非漢民族包圍圈下的歸義軍政權,其治下學子仍然如此努力地練習漢字書法,可謂意義深刻。 圖1正:ДX.00925+……+ДX.05174+……+ДX.10740-2+……+ДX.05565《晏子賦》綴合圖[28]  圖1背:ДX.05565V …… ДX.10740-2V …… ДX.05174V …… ДX.00925V 《重修開元寺行廊功德碑》綴合圖  圖2正:(ДX.04758 …… ДX.10740-9 ДX.10740-8 ДX.10740-11 ДX.10740-7 ДX.10740-10 ДX.10740-6 ДX.11240)《秦婦吟》 …… ДX.10740-12《秦將賦》綴合圖  圖2背:ДX.10740-12V …… ДX.11240V ДX.10740-6V ДX.10740-7V ДX.10740-10V ДX.10740-8V ДX.10740-11V ДX.10740-9V …… ДX.04758V《重修開元寺行廊功德碑並序》習書  圖3正:ДX.02487 …… ДX.10740-3 …… ДX.08852 …… ДX.10740-5…… ДX.10740-4《大乘百法明門論開宗義決》綴合圖  圖3背:ДX.10740-5V …… ДX.10740-4V …… ДX.08852V …… ДX.10740-3V …… ДX.02487V《重修開元寺行廊功德碑》綴合圖  圖4正:ДX.10740-14《王梵志詩》 …… (ДX.10740-1 …… ДX.10740-13)《開蒙要訓》綴合圖  圖4背:ДX.10740-13V …… ДX.10740-1V …… ДX.10740-14V《重修開元寺行廊功德碑並序》綴合圖  三、敦煌寫卷之整體與片段———ДX.10740 寫本的正背文獻 據上文可知,以現編號ДX.10740為中心、背面書有《重修開元寺行廊功德碑並序》的寫本其正面包含了數篇性質不同、篇幅不一的文章(詳情見下文表1所列條目),而且全部書寫認真,格式整齊。如果每一篇文章都是全文抄寫,那麼這件寫本應當用了相當多的紙張,否則無論做成卷子還是冊子,都有些令人不可置信。那麼,這些文章之間究竟存在著怎麼樣的關係呢? 再次審視各殘片,從字跡、行款、天頭地腳、有無界欄等方面仔細比較各綴合圖可以發現,首先,這些紙張的尺寸大小應該是一致的,或者它們就是同一批紙張,只是後來抄寫了不同的內容,理由有二:它們的行款比較接近,它們的墨色界欄大致相仿。其次,上述四幅綴合圖,或出自三人之手。其中,背面文字均出自同一人之手,正面文字的圖1、圖2、圖4出自另一人之手,圖3則又為另一人所寫。證據是,四幅綴合圖背面的“大”、“之”等字與圖1正面的“大”字、“之”字書寫筆跡明顯不同;圖3正面書寫的文字筆跡與其他幾面完全不同,如圖1正面的“非”字,以及圖3正所寫的內容為《大乘百法明門論開宗義決》,屬於佛教經典,其他都是俗文學作品,等等。再次,關於書寫的先後順序,從書寫樣式來看,應當是正面抄寫連篇累牘的文字在先,再以用過的紙張的背面練習書法在後,至於佛俗文字書寫的先後、俗文學作品書寫的先後以及正背面書寫時間的間隔等問題,則暫時無從斷定。 如果根據第二部分對背面文字書寫順序的推測來看,那麼正面的書寫就應該是《晏子賦》、《秦婦吟》、《秦將賦》、《大乘百法明門論開宗義決》、《王梵志詩》、《開蒙要訓》,這樣一來本為另外一人書寫的《大乘百法明門論開宗義決》就雜在了其他各篇為同一人所書寫的文章中間,由此可以推測,以ДX.10740V為中心的《重修開元寺行廊功德碑並序》習書者可能並非是取用了一個卷子來練習書法,而是取用了多個卷子,進行了反復、大量地練習。雖然不是所有的文獻都書於一個寫卷之上,但是通過綴合圖來看,《秦婦吟》與《秦將賦》應該是一個寫卷,都是戰爭題材的通俗文學詩,《王梵志詩》與《開蒙要訓》亦可能為一個寫卷,《開蒙要訓》是童蒙類讀物,《王梵志詩》則文句淺顯、通俗易懂[29]。《晏子賦》也有綴于《秦婦吟》寫卷之前的可能性,因為他們既是通俗作品,又都有賦的文學性。 實際上,在現存的敦煌寫卷中,常有數篇文字抄寫於一紙之上的情況,其性質、內容往往值得探究,筆者雖然學力尚淺,但對徐俊先生《敦煌詩集殘卷輯考》所開啟的以寫本本身為中心來思考當時寫本形態的思路十分嚮往[30],希望能在今後以數年之功,按照卷子、冊子的本身內容來做一份文獻目録的整理工作,並據此進一步分析敦煌寫本中一卷多篇的書寫情況。 表1.敦煌本《重修開元寺行廊功德碑並序》簡況(此表在本人2014北大歷史學系碩士學位論文以及2015年6月首都師範大學史學沙龍第36期《古文獻復原與整理會議論文集》的基礎上改訂而成) 四、結語 《重修開元寺行廊功德碑並序》之前並未發現于敦煌文獻之中,也未見哪位學者對其有專門的論述,如今雖然不知五代宋初的敦煌是否曾傳抄過此碑文的全文,但是據此習書殘件可以確定,其在敦煌的流傳定為事實,這一事實無疑對印證後期敦煌歸義軍政權與中原北宋王朝之間的交流與交往,有著重要的意義。 從時間上來看,藏經洞被認為封閉于11世紀初年,也就是說,建立於963年的重修開元寺行廊功德碑的拓片就是在這個時候從咸寧縣流傳到了敦煌,並傳抄臨摹于敦煌人的手中。從碑文內容來看,《重修開元寺行廊功德碑並序》本身遣詞造句典雅,文意多有深奧難解之處。從敦煌文獻中現存殘文的形式來看,目前所發現的本子都是字體相同的書法練習,而且是每五字一轉行的碑文節選,字句意思往往不連貫、不通順。所以,之所以當時有敦煌人抄寫《重修開元寺行廊功德碑並序》,其目的定然與碑文內容全無關係,而是純粹地為了臨摹單字、進行書法的練習。這一方面說明,因為時間、空間、形式等限制,文本文獻在傳播過程中會存在文化內涵部分丟失的傳播不完全性;另一方面也說明,由於固有文化水準、本身客觀條件等限制,接受文化的一方在接受文獻過程中存在著部分接受的涵義選擇性。 如果將敦煌文獻中所發現的《重修開元寺行廊功德碑並序》習書殘片正背內容一起排列觀察(表一),可知ДX.10740書寫內容豐富,除背面為出自同一人之手的《重修開元寺行廊功德碑並序》習書外,其正面書寫了《開蒙要訓》、《晏子賦》、《秦將賦》、《秦婦吟》、《王梵志詩》、《大乘百法明門論開宗義決》等6件教俗不一的文獻,而且在這些正面文字中,《大乘百法明門論開宗義決》殘文的字跡與其他殘片正面文字的字跡明顯不同。據此推測,習書者對《重修開元寺行廊功德碑並序》進行了大量的臨摹練習,習書用紙不止一卷,既使用了抄寫《開蒙要訓》、《晏子賦》、《秦將賦》、《秦婦吟》、《王梵志詩》這樣俗文獻寫本的背面,也使用了《大乘百法明門論開宗義決》這樣佛教典籍寫本的背面進行習書。實際上,敦煌文獻中似此這般多種文獻合抄於一處的情況並不少見[31],但是對抄寫者何以會如此連抄、混抄的深層原因,還有待於進一步研究。 本文也分析了ДX.10740V《重修開元寺行廊功德碑》習書書寫的特殊情況與碑拓傳存形式的關係。2014年11月下旬,筆者隨業師榮新江先生赴西安參加“長安學國際學術研討會”期間,曾專程前往碑林博物館考察此碑,現場校録了碑文內容,並測量了碑身。此行廊功德碑保存較為完好,碑身尺寸千年來基本未變。對其出現跳躍性的每五字連寫情況,推測為可能臨摹習書時使用的剪裱本存在錯頁錯行等失誤的緣故。 近年來,關於習書類材料所體現出的中原文化影響西域的問題已經有不少優秀成果問世,邢義田先生對秦漢官民學習文字的研究[32],鄭阿財、朱鳳玉先生以及伊藤美重子先生對教育問題的探討[33],朱玉麒先生對政治力量影響中原文化在吐魯番地區傳播問題的解說[34],以及榮新江先生對《蘭亭序》以及《尚想黃綺貼》流傳西域情況的分析[35],等等,都各自從一個側面論證了中原文化與敦煌文化的密切關係。正如游自勇、趙洋根據史大奈碑文習書的前後文有佛教經典、從而推測其為寺院學習之表現一樣[36],本文在分析各殘片綴合關係的同時,也力圖用盛行于中原地區的剪裱本碑拓在敦煌被用作習書摹本這一事實,證明中原與敦煌在北宋初年所存在的文化交流與傳播,以期對《重修開元寺行廊功德碑並序》所體現出來的中原到敦煌的文化傳播情形有所補充,也希望對今後研究同一寫卷或同一書冊為何會書有佛儒僧俗不同性質文獻的研究提供一點素材。 附録一、《重修開元寺行廊功德碑並序》拓本(《西安碑林全集》第3函第25卷,第2530頁)  附錄二  [1]ДX.10740公佈時正背面各分作4拍,正面第1拍包括5件殘片,左起豎排,依次為ДX.10740-1、ДX.10740-2、ДX.10740-3、ДX.10740-4、ДX.10740-5;第2拍包括2件殘片,左起依次為ДX.10740-6、ДX.10740-7;第3拍包括3件殘片,左起依次為ДX.10740-8、ДX.10740-9、ДX.10740-10;第4拍包括4件殘片,左起豎排依次為ДX.10740-11、ДX.10740-12、ДX.10740-13、ДX.10740-14。其詳細圖版請參見《俄藏敦煌文獻》第15冊,上海古籍出版社、俄羅斯科學出版社東方文學部,2000年,第22-24頁。背面四拍各圖位置與正面對應,圖版見同書第24-26頁。 [2]詳情如下所示: ДX.10740-1 與ДX.10740-13為《開蒙要訓》殘文,見張新朋《敦煌寫本〈開蒙要訓》〉敘録續補》,《敦煌研究》2008年第1期,第100頁; ДX.10740-2為《晏子賦》殘文,見張新朋《敦煌詩賦殘片拾遺》,《敦煌研究》2011年第5期,第79-80頁;ДX.10740-6、ДX.10740-7、ДX.10740-8、ДX.10740-9、ДX.10740-10、ДX.10740-11均為《秦婦吟》殘文,其中,ДX.10740-6R的比定見潘重規《敦煌寫本〈秦婦吟〉新書序》,《敦煌學》第8輯,1983年,第1-73頁;ДX.10740-7、ДX.10740-8、ДX.10740-9、ДX.10740-10的比定與綴合可參見徐俊《敦煌詩集殘卷輯考》(中華書局,2000年,第232頁),以及同氏著《敦煌寫本詩歌續考》(《敦煌研究》,2002年第2期,第65-72頁);ДX.10740-11的比定及其與其他幾件殘片的綴合可參見張新朋《敦煌詩賦殘片拾遺》,第78-79頁;ДX.10740-12為《秦將賦》殘文,見張新朋《敦煌詩賦殘片拾遺》,第80-81頁; ДX.10740-14為一卷本《王梵志詩》殘文,見張新朋《敦煌本〈王梵志詩〉殘片考辨五則》,《敦煌學輯刊》2009年第4期,第61-64頁。 [3]《大乘百法明門論開宗義決》的寫作意圖是因為曇曠自序:“所恐此疏(指《大乘百法名門論開宗義記》)旨敻文幽,學者難究,遂更傍求眾義,開決疏文”,所以只是對《大乘百法名門論開宗義記》中較難的部分進一步摘録解說(見《大正藏》卷八五,第1068頁)。結城令聞較早關注並討論過敦煌出現的《大乘百法名門論開宗義記》,見氏著《曇曠の唯識思想唐代の唯識諸派との關係》,《宗教研究》新八之一,1931年。 [4]上山大峻《敦煌新出の唯識系論疏》,見《龍谷大學論集》第428號,1986年,第110-134頁。同氏所著《敦煌仏教の研究》一書中關於《大乘百法明門論開宗義決》的敘述部分亦有所討論,見上山大峻《敦煌仏教の研究》,法藏館,1990年。 [5]高峰了州《大乘百法明門論の注釋的研究と新出義忠疏》,《龍穀學報》第324號,1939年,第12-28頁。 [6]巴宙《大乘二十二問之研究》,《中華佛學學報》第3期,1990年,第65-110頁。 [7]芳村修基《河西僧曇曠の伝曆》,《印度學佛教學研究》第7卷第1號,1958年。後收録於《インド大乗仏教思想研究:カマラシーラの思想》,百華苑,1974年,第65-74頁。 [8]山口瑞鳳《曇曠と敦煌の仏教學》,《東洋學報》第47卷第4號,1965年。 [9]本號《大乘百法明門論開宗義決》首尾俱全,背面寫有《大乘百法明門論開宗義決補記》,見《法藏敦煌西域文獻》第4冊,1995年,第234-237頁。 [10]本號題做《大乘百法明門論抄一卷》,首殘尾全,見《法藏敦煌西域文獻》第16冊,第56-68頁。 [11]本號《大乘百法明門論開宗義決》首尾俱殘,背面是《大乘百法明門論開宗義決補記》,見《法藏敦煌西域文獻》第21冊,第32-33頁。 [12]〔明〕趙崡《石墨鐫華》記載袁正己“隸書方勁有歐法(歐陽率更法)”、“非嘉佑後人所及”,見趙崡《石墨鐫華》,中華書局,1985年,第59-60頁。 [13]安弘之侄安仁祚,即安祚,碑刻世家安氏家族子弟,善刻碑,《摩利支天經》、《黃帝陰符經》、《文宣王廟碑》等皆為其所刻。《石刻考工録》(曾毅公輯《石刻考工録》,書目文獻出版社,1987年,第31-32頁)、《西北歷史文物陳列館歷代刻碑工人姓名録》(《文物參考資料》1951年第2卷第10期,第104-108頁)等資料中均可見對其人的介紹記載。 [14]陳忠凱、王其禕、李舉綱、嶽紹輝編著《西安碑林博物館藏碑刻總目提要》,線裝書局,2006年,第11頁。碑身見西安碑林博物館第五陳列室第76號龜趺碑刻。 [15]〔清〕王昶編纂《金石萃編》卷一二三,葉四至五,經訓堂藏版,第2270-2273頁,根據清嘉慶十年刻同治錢寶傳等補修本。 [16]高峽主編《西安碑林全集》第3函第25卷,廣東經濟出版社、海天出版社,1999年,第2529-2545頁。 [17]國圖藏本可見於其網上國家數位圖書館連結:http;//mylib.nlc.gov.cn/web/guest/search/beitiejinghua/medaDataObjectDisplay? metaData.id=619069 & metaData.1Id=623550 & IdLib=40283415347ed8bd013483503a050012,北大圖書館藏有三件,均為清拓,見北大圖書館古籍室金石拓片典藏號之A1510、09177、A358。 [18] ДX.08852V、ДX.11240V的比對參張新朋《敦煌本〈重修開元寺行廊功德碑〉殘片輯考》,敦煌研究院、中國敦煌吐魯番學會編《2015敦煌與中外關係國際學術研討會論文稿》(2015年8月13-17日,敦煌),第556-564頁。張氏在該文中整理拼合殘片,並對碑文全篇內容逐句進行了釋録。 [19]僅陳麗萍曾提及背面有習字,但尚未進一步考證論述,見氏著《杏雨書屋藏〈秦婦吟〉殘卷綴合及研究》,黃正建主編《隋唐遼宋金元史論叢》第3輯,上海古籍出版社,2013年,第141-142頁,注8。 [20]《俄藏敦煌文獻》給ДX.02487定名為《佛經論釋》,經比定,當為《大乘百法明門論開宗義決》殘文。圖版見《俄藏敦煌文獻》第9冊,上海古籍出版社、俄羅斯科學出版社東方文學部,1998年,第224頁。 [21]根據這些殘片的現存狀況可知,它們應該是卷子本,而不是冊子本,如果是冊子本、冊頁裝的話,則應該正背為同一文獻的接續書寫;如果為蝴蝶裝,則背面無法作習字使用。故可推知,這些殘片的裝幀方式當為卷子本。 [22]學界多將敦煌文獻中如此處這般每字重複書寫的情況稱作“習字”,竊認為“習字”一詞有學習記憶生字生詞的意思,而明顯有貼所具的反復書寫,應該重點強調的是書法的練習,所以不如採用“臨池學書”之意,以“習書”一詞來表述更加貼切。在本文中,因為討論的需要,筆者也對參照手邊範本逐字抄寫全篇文字練習書法和對一篇文字中的單字反復摹寫進行了區別,分別命名為“臨字習書”和“臨篇習書”,不當之處,尚請方家批評指正。 [23]這一點,前人早有論述,參見王壯弘《崇善樓筆記》,上海書店出版社,2008年。王氏甚至認為如今未存一件唐宋之前的整拓(見《碑帖鑒別常識》,上海書店出版社,2008年,第80-83頁)。 [24]參施安昌的相關考證,見氏撰《敦煌石室發現的四種碑刻古拓———兼談中國書籍制度的變遷》,《故宮博物院院刊》1993年第3期,第74頁。 [25]羅振玉曾據伯希和所寄照片誤認其為翻刻本,後經施安昌再三考證並核對實物,最終將其考訂為唐初拓本,見氏著《敦煌石室發現的四種碑刻古拓——兼談中國書籍制度的變遷》,第71頁。P.4510圖版參見《法藏敦煌西域文獻》第31冊,上海古籍出版社,2005年,第222頁。S.5791圖版見《英藏敦煌文獻(漢文佛經以外部份)》第9冊,四川人民出版社,1994年,第148-151 頁。 [26]《叢書集成初編》本,中華書局,1985年,第52頁。 [27] 張新朋《敦煌詩賦殘片拾遺》,第78頁。 [28]底圖參見張新朋《敦煌詩賦殘片拾遺》,第81頁。 [29]項楚稱王梵志為“白話詩人”,並對其相關詩作的風格進行了分析,詳見氏著《王梵志詩校注》之前言,上海古籍出版社,1991 年,第1-34頁。 [30]徐俊《敦煌詩集殘卷輯考》,中華書局,2000年。 [31]比如P.3910寫本,也包括《詠孝經十八章》、《茶酒論》、《新合千文皇帝感辭壹拾壹首》、《新合孝經皇帝感辭》、《秦婦吟》等多篇內容,見《法藏敦煌西域文獻》第29冊,上海古籍出版社,2003 年,第197-207頁。 [32]邢義田《漢代邊塞吏卒的軍中教育——讀〈居延漢簡〉劄記之三》,《大陸雜誌》1993年第3 期,第1-3頁。 [33]鄭阿財、朱鳳玉《敦煌蒙書研究》,甘肅教育出版社,2002 年;伊藤美重子《敦煌文書にみる學校教育》,汲古書院,2008年。 [34]朱玉麒《中古時期吐魯番地區漢文文學的傳播與接受——以吐魯番出土文書為中心》,《中國社會科學》2010年第6期,第182-194頁;《吐魯番文書中的玄宗詩》,《西域文史》第7輯,科學出版社,2012年,第63-75頁。 [35]榮新江《〈蘭亭序〉及および〈尚想黃綺〉貼の西域における流伝》,東方學研究論集刊行會編《東方學研究論集——高田時雄教授退職紀念》日英文分冊,臨川書店,2014 年,第89-104頁。 [36]遊自勇、趙洋《敦煌寫本S.2078V“史大奈碑” 習字之研究》,《魏晉南北朝隋唐史資料》第30 輯,2014年,第165-181頁。 作者简介:本文作者為北京大學歷史學系博士研究生。 原載《文史》2016年第1輯 (责任编辑:admin) |