|

苏炜接受本报记者采访。

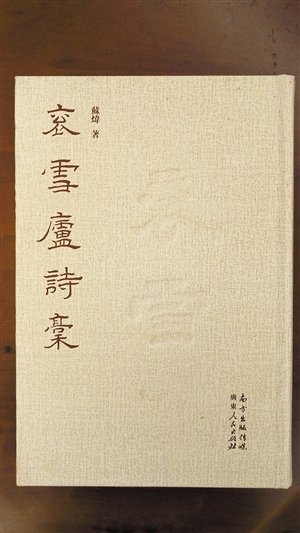

《衮雪庐诗稿》近日出版。

近日,旅美作家、学者苏炜来到深圳,接受了本报记者的专访。苏炜曾是著名的知青文学作家,创作了大量以知青为题材的作品,后来出版过长篇小说《渡口,又一个早晨》《迷谷》《米调》。苏炜又是文学批评家,现任美国耶鲁大学高级讲师、东亚系中文部负责人,著有《天涯晚笛:听张充和讲故事》《走进耶鲁》等。而现在,苏炜又多了一个名衔——旧体诗人。前不久,他的《衮雪庐诗稿》由广东人民出版社出版。

1916年8月胡适在美国写下第一首白话新体诗《两只蝴蝶》,迄今正好100年。100年来,新诗经历了怎样的发展?旧体诗词是否已经完全被新诗取代?苏炜回答了记者的有关提问。

旧体诗从来没有死过

深圳商报《文化广场》:100年前,胡适在纽约哈德逊河畔写下了著名的《两只蝴蝶》,不久他回国后出版了《尝试集》,从此新诗在中国大行其道,胡适因此被唐德刚称为“新诗的老祖宗”。而现在您身居美国,居然开始写旧体诗,您的这部《衮雪庐诗稿》是否可以视为旧体诗“复辟”的一个案例?

苏炜:我宁愿用“复苏”这个词,我认为所谓旧体诗从来没有死过。广东有一个农民诗人叫程坚甫,他早年曾当过燕塘图书馆的管理员,1949年后回家乡台山当农民,直到1989年贫病而死。他的旧学修养很好,能写极严格工整的格律诗。检视他贫贱卑微的一生,正好是与古典的诗思诗道相互拯救的过程。他的遗作被华侨诗人陈中美和散文家刘荒田带到美国,以《洗布山诗存》印行,在海外广受好评。王鼎钧读了程坚甫的诗作后,大为激赏,著文称其乃律诗一代传人,以至律诗这种文学形式“伏脉万里,蛰龙不死”。

我通过刘荒田讲到程坚甫诗作,并得知其人事迹。我在《中国文化》杂志2008年第1期上发表了《程坚甫:中国农民中的古典诗人》一文,我认为“五四”运动中文化激进主义的一个重大缺失,就是把传统的诗体称为“旧体诗”,然后又宣布它死亡。而程坚甫现象说明,即使在当时暗淡惨烈的历史氛围中,所谓“旧体诗”并没有“自暴自弃”与“自生自灭”,反而以其自身倔强的生命力,对加诸自身的命运宣判作出历史性回答。

传统诗词是中国文脉的主流性支柱,如果这一文脉在我们身上断了,那么是我们对传统对老祖宗的犯罪。如果你说“案例”,我认为程坚甫和他的诗词之作比我的《衮雪庐诗稿》更具有典型意义。

木心缺乏深厚的底蕴

深圳商报《文化广场》:时下旧体诗作者逐渐增多,但与作者多于读者的新体诗相比仍然寡众悬殊。您认为应该如何看待旧体诗与新体诗的关系?新体诗与旧体诗的最大区别是什么?

苏炜:诗歌除了分行之外,还必须具有韵律,这是它与散文的最大区别,这个最基本的问题,新体诗到现在仍未解决。“五四”时期白话新诗尚且稚嫩,后来抗战时期的革命诗,甚至现代派、朦胧诗,都没有解决这个问题。我认为诗歌是文学里的哲学思考,写旧体诗的同时,我也想写新体诗,但每次都望而却步,因为我不知道标准该落在哪里。今天,之所以读新诗的人比写的人少,主要原因还是他们找不到评判的标准。我写艺术批评,包括美术、音乐、戏剧等等,文学就更不用说了,但在文学中我唯一没有写过的就是新诗评论,因为我找不到批评标准,我只能隐约地在审美意境方面感觉到什么样的诗歌是好的,什么是不好的,但我找不到具体标准,所以我不敢评论。

深圳商报《文化广场》:旧体诗讲究格律,比如押韵、平仄、对仗等等,即是它的形式,也就是您说的“靠谱”。以前人们形容写格律诗之难,说是“带着镣铐跳舞”。您认为旧体诗在形式和内容两方面,哪一个更重要?

苏炜:其实这就是旧体诗的生命力之所在,它的形式已经固化,也可以说它是僵化,但它的标准是一目了然的,要想学旧体诗,必须要掌握押韵、平仄、对仗等等,这些要素都具备了,写出来的就是完成状态的作品。我认为在艺术的范畴内,应该是形式第一、内容第二。古典诗词中的闺怨诗、青楼诗,内容并不怎么样,但它们形式上非常美。孙康怡老师在耶鲁开设古典文学课,每年都要邀请我去班上用广东话念诗,吟唱诗,他看重的就是形式美。“带着镣铐跳舞”,首先就是要从形式上传承下来。前几年出现过木心热,木心创造了一套自己的话语体系,他对自身及文学尊严的维护很难企及,但我认为木心缺乏深厚的底蕴,这种底蕴就是传统文化的功力,比如他在《文学回忆录》中提到的旧体诗就不符合格律标准。

和张大春相约“打擂台”

深圳商报《文化广场》:旧体诗的用典和用奇字也是一个问题。现代人写旧体诗,我很喜欢聂绀驽,比如他说“文章信口雌黄易,思想锥心坦白难”,比如他说“无端狂笑无端哭,三十万言三十年”,很少用典,类似打油,但让人赞叹不已,过目难忘。但也有人主张多用典,多用生僻字词。您认为如果不用典,不用佶屈聱牙之词句算不算旧体诗?

苏炜:我注意到网上一些诗歌论坛很热闹,比如虞山诗派,征集诗歌要求用西昆体写作,强调严密对仗、严格用典,我个人并不这样主张。网上的很多词不亚于李清照、纳兰性德,但不像今人写的,信息很陈旧。我们是今人写古诗,不应该是古人写今诗。清代袁枚的性灵派,是反对用典的。张充和老人晚年教我写字,我把我的诗也拿给她看,她说好的诗应该是明白晓畅的,她注意到我不喜欢堆积典故,不喜欢用怪字,她认为这个路子是对的。旧体诗之所以能与新诗抗衡,不在于它能用典、用怪字,而在于它能用传统的既定形式来表现当代生活。有些典严格地说已经成了死典,比如严陵滩,不适合今天的生活。但我同时要说,聂绀弩只能出现一个,打油诗是旧体诗的死路。我读过老舍的旧体诗,非常好,齐白石的题画诗也很好。

深圳商报《文化广场》:据说您开始专心创作旧体诗,缘于在台湾与张大春相约的一场没有打成的“擂台”?请您简单介绍当时情形以及它对您的影响。

苏炜:2007年初夏,我在台北与张大春久别重逢,相叙甚欢,酒酣茶酽之间,两人聊得最多的话题,就是慨叹今天被称为“旧体诗词”的传统中国诗道的中落,张大春以“传统诗道托命人”自命,在网上专门开辟诗词“部落格”,几乎以“每日一首”的书写实践顽强地表达自己的坚守。身为作家,我俩都有共同的体认:作为“千年诗国”之本——传统中国诗道的血脉,不应该在这一代华语作家身上中断。是到了重新为“旧体诗”正名,让它与新体白话诗一样重归“正统”、“主流”文学殿堂的时候了!也是到了两岸作家、诗人正视自己的“家门”——重新打点自己的专业修为,重返传统诗道的“家门”的时候了!

当时聊得兴起,我们用手边的餐巾纸凭记忆写下各自近时的诗词习作,互为评点,互请“指教”。记得张大春写的是《阵风五首》之一、二:“紫芝客懒无多饮,澄月潮生一半凉。谁送好风消嫩醉,笛声知路到诗囊。”“载酒题襟事不多,故人春兴问如何。黄公垆冷灰吹散,壁画蛛丝雨乍歌。”而我写的是《答谢余英时先生》:“衰草残霞画素秋,沉钟独语对深流。满川风雨无人渡,五百年修一叶舟。”和《秋心》:“醉紫沉红话重山,天风海雨入斑斓。几分浓淡几分墨,一点秋心万树丹。”张大春忽然把小桌一拍,沉声喊道:苏炜!咱们来打擂台!到网上开一个诗词擂台对打,应招各方英豪参战,怎么样?

这就是我和张大春相约“打擂台”的经过。遗憾的是,“擂台”并没有真的打起来,但我回到耶鲁教书后,却从来不忘“练摊”的事,虽然不能像张大春一样“每日一首”,也要至少“每周两三诗”地做诗词功课,其结果,就是这本《衮雪庐诗稿》。

旧体诗是一种智力游戏

深圳商报《文化广场》:您以小说创作名于世,现在又以旧体诗人的面目出现,您所遇到的最大的困难是什么?作诗是古人的一种生活方式,因此古人诗集中多有往来酬唱之作,您是如何看待往来酬唱的,它在您的诗中占何地位?

苏炜:如果说最大的困难,那就是如何向古人看齐的问题。我们真正可以比的只有古人,要承续中华传统的血脉,也只能跟古人比。没有这样的勇气谈不上承续古人的血脉。但跟古代最好的诗歌比,我们还差得很远。我这次旅行带着一本《辛稼轩词集》。我认为稼轩词是古代词的一个高峰,他比苏轼的词量更大,在某种意义上质量也更高。陆游将近有一万首诗传世,《陆游集》有八本,我办公室和家里都有,随手拿起就可读。

旧体诗人的非功利性特点,尤其值得我们今天重视和珍惜。朱子庆在给我的《衮雪庐诗稿》跋中说得好,真诗人就是非功利的,不是为了出名,也不是为了评奖。古代文人雅集,包括曲水流觞,最大的功利目的就是出一个集子,我们留下了美好的回忆。因此我认为重建传统要从诗人的酬唱开始,诗歌的思维应该超越权势、金钱,才是它珍贵的特质。我的诗集中也有不少酬唱之作。

深圳商报《文化广场》:您读大学时,曾创作过校史组诗《潮满大江》,是新体诗,后来又写了知青组歌《岁月甘泉》,也是新体诗。但您是有家学渊源的,您写旧体诗与新诗经历及家学渊源间有何种关联?

苏炜:可能每个人最早的文学梦就是诗歌梦。我早期做过诗人梦,在海南当知青时,还有一首长诗被人手抄过。上世纪70年代末、80年代初我就写过一些旧体诗,给我父亲看过。我的父亲苏翰彦上世纪30年代曾就诗歌问题与人辩论,他是反朦胧诗的,他出过一本《春泥集》,对仗工整,有很多佳句。我走上文学道路,跟我父亲有很大关系。他看到我的诗后,认为我有诗才,而且很有样子了,劝我在格律、平仄、对仗上下点工夫。当时我年轻气盛,不信这一套,要走出一条旧体诗的新路。现在我相信没有格律对仗等,就没有旧体诗。遗憾的是,父亲最终没有看到我写的合符格律的旧体诗。

深圳商报《文化广场》:《衮雪庐诗稿》之后,您在旧体诗创作上有何计划?它与您的其他方面的文学创作及学术研究之间有何关系?

苏炜:诗集出版后,我感觉做成了一件事情,有一点点满足感,在同辈作家中我算是能写旧体诗的人了,因此也有点懈怠。但这种满足感是不应该的,我的旧体诗还没有写好,还需要进一步努力。我下一步准备多填一些词。

旧体诗虽是“带着镣铐跳舞”,但对我来说是一种智力游戏,是一种调剂。有时写别的东西累了,我就写写旧体诗,能得到语言上、形式上的快感。语言是文学创作的最根本要素,语言不过关,什么都做不到。我认为旧体诗应该是文科大学生的基本功,也应该是作家的基本功。只要能进入它的规则,它可以成为你写作和思维的习惯。对我来说,没有一定难度的写作,就没有那么高的挑战性。浙江《江南》杂志和杭州富阳区合办郁达夫文学奖,评中短篇小说,邀我做海外评委,我看了大量作品,发现很多作家文学语言不过关,没有美感。如果他们学写点旧体诗,他们的语言会好很多。

(责任编辑:admin) |