|

巴里·吉福德

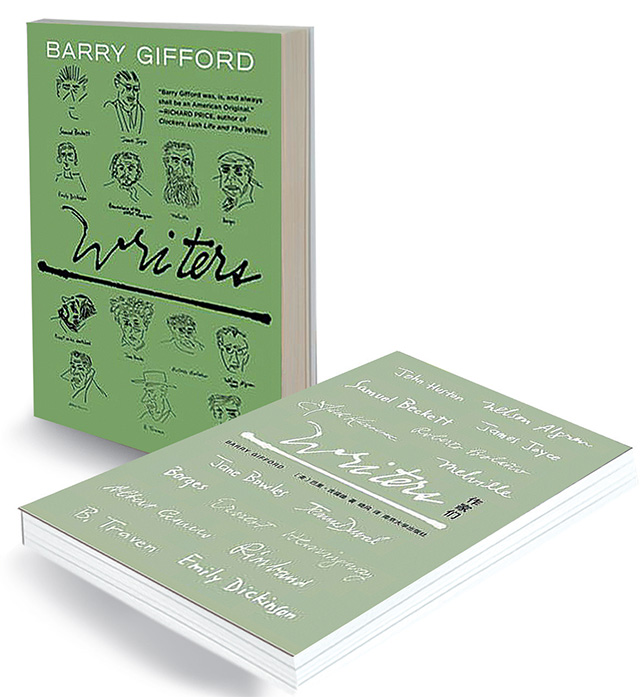

《作家们》中英文版

读《作家们》时,我们听到的是谁的声音?

乍一看,这个问题很好回答:既然《作家们》是巴里·吉福德的作品,那我们听到的自然就是巴里·吉福德的声音。尤其是吉福德还特意在“作者的话”里提醒我们,他“自作主张改动了作家们的生平信息”。换言之,即便这部作品原本旨在再现这些作家的真实生活,实际上我们读到的信息也只是吉福德的主观构建,听到的是吉福德自己的声音。撰写任何传记都意味着对实存“事实”的选择、解读、删改、润色,甚至“改动”。吉福德在《作家们》中解读了16位在欧美现当代文学史上举足轻重的诗人、小说家、剧作家的人生和文学艺术。不论这些作家在世时是以擅春秋笔法、言简意赅著称,还是以洋洋洒洒、鸿篇巨制闻名,在吉福德笔下,他们通通只能出演自己生命中或许曾发生过、或许从未有过的一个片段:《作家们》中的13部短剧(也许用“微剧”来描述更合适)里,除了海明威出演的《瞭望山庄的春训》,余下12部都是独幕独场剧,出场人物不超过3位,对话寥寥,最多一刻钟就得谢幕。

传记学研究者迈克尔·本顿曾经撰文指出,“从某种程度上说,所有的作家传记描绘的都是传记作家自己”,吉福德的《作家们》似乎也不例外。从剧本中频频出现的一些意象和话题(旅店、犯罪、音乐、文学作品的电影改编、古巴、墨西哥、西班牙语)里,我们的确能隐约看到吉福德本人的生活和写作经历。巴里·吉福德1946年出生于芝加哥的一家酒店。父亲是一个犯罪集团成员,主要在大小酒店内活动,因此吉福德的童年基本上是在芝加哥和新奥尔良的一家家酒店里度过的。在2015年接受采访时,他曾经这样描述自己的童年:“出生在一家酒店里,在一个个酒店的游泳池边长大,听着南来北往的人们谈天说地,注意他们如何说话,模仿芝加哥和哈瓦那的各种口音。”吉福德成名后多次和导演大卫·林奇合作,其中一次是为美国HBO电视网创作迷你剧,故事就安排在酒店内,剧名便是《酒店房间》。而《作家们》中的不少场景,也正是大酒店或是小旅馆,南来北往的人们在那里谈天说地,聊聊犯罪、人生、写作,其中有好几位还恰好是说夹杂着西班牙语的生硬英语。当然,真正让吉福德声名鹊起的是他的犯罪小说。20世纪90年代,当欧美大部分犯罪小说作家还将目光集中在美国的意大利黑帮身上时,他便开始以墨西哥和那里的死亡圣神教信仰为背景进行创作。而墨西哥(以及拉丁美洲)和死亡成为《作家们》中反复出现的两大元素,看来也并非偶然。对于大多数人来说,他们初识吉福德是通过影片《我心狂野》。该影片由大卫·林奇改编自吉福德的同名小说,1990年在戛纳电影节上斩获了金棕榈奖,吉福德的小说创作生涯也由此走上坦途。而在《作家们》里,有一个关于导演/编剧和原作者的故事,夹杂在关于海明威、凯鲁亚克、加缪、兰波、普鲁斯特、梅尔维尔、狄金森、乔伊斯、贝克特等文学巨匠的故事中间:《马耳他之鹰》的导演、编剧约翰·休斯顿与B.特拉文的会谈,讨论将后者的《碧血金沙》改编成同名故事片,好令其作者享誉世界。

吉福德谈到,促使自己写作《作家们》的,是曾听到一段8分钟的录音,那是乔伊斯本人朗读《芬尼根守灵夜》的选段,乔伊斯“轻快的尖嗓音让人想起利菲河漫过石块,流经都柏林”。因此,“在《作家们》里,我想的是,让他们自己为自己说话!”如果他是当真的,那么我们在《作家们》中听到的,应该是作家自己的声音——不仅仅听到他们“发言”,还应该听到他们“发声”。

而我们也的确听到了他们发言。虽然吉福德事前宣称自己对作家的生平进行了艺术加工,但总的来说,短剧里涉及的不少作家的个人生活细节与事实相符。兰波的确在埃塞俄比亚的哈拉尔待过,在那儿倒卖咖啡和军火,他也最终死在马赛的圣母无染原罪医院,住院期间一直由妹妹伊莎贝尔陪伴;梅尔维尔的确在《白鲸》之后文运不昌,作品饱受冷落,最终于1866年改行做了海关检查员;波德莱尔的确有一位叫让娜·杜瓦尔的情妇,马奈还曾给她画过一幅画像(英国作家朱利安·巴恩斯曾评价它是马奈所绘肖像画中“最极端,也可能是最丑得令人发指”的一幅);狄金森的确在费城结识过一位年长于自己的牧师;普鲁斯特的确没能完成他的《追忆似水年华》;贝克特的确给乔伊斯做过助手,等等。不仅如此,短剧中的这16位作家也与在他们作品中展现出的自己相当一致:海明威是条住在古巴、爱喝酒、会玩枪的硬汉;B. 特拉文是个身份扑朔迷离、行踪不定的神秘人;普鲁斯特则独自躺在病榻上自己与自己对话,是个“胡言乱语”的人。除此之外,在《作家们》里,还有对这些作家“声音”的大量直接引用:作家们有时会用自身行动诠释自己的名言,有时则在对话里悄悄插进自己的名句。加缪在《被放逐的伊克西翁》里亲自演绎他的名言“人是惟一一种拒绝成为自己的生物”;兰波躺在病榻上,到死都坚持“我厌恶我的国家。对我来说,最好的东西是喝醉后在海滩上的酣睡”;质疑标准英语写作、不喜语法和形式的贝克特一言不发,静静等待乔伊斯发话;而乔伊斯开口时,也的确没有遵守语法和形式,只说了“音乐”一词;狄金森几乎说每句话都要押韵,我们可以听到她向妹妹发问:“我只是个无足轻重的人。你是谁?你不也是个无足轻重的人吗?”还有波德莱尔感叹“花瓣绽开/来揭露恶之花”;以及梅尔维尔在河边喃喃“虽然我昏昏欲睡”,但“我没疯”。

我们或许也有机会听到这些作家“发声”。毕竟,《作家们》是部戏剧合集。在舞台上,剧中的作家将打破时空壁垒,用“自己”的声音与观众直接对话。戏剧是突破写作中介的艺术,因其即时性、有形性营造出真实感。这也就意味着,如果将这些短剧搬上舞台,我们将能直接听到演员演绎的不同角色,他们或许会再现乔伊斯的爱尔兰口音、狄金森的马萨诸塞腔、海明威的伊利诺伊调、加缪与波德莱尔与普鲁斯特与兰波带法国味儿的英语,或者博尔赫斯与波拉尼奥的拉美腔。这将是与阅读截然不同的体验——在阅读时,回响在我们心中的,始终不过是我们自己平素的声音。

但读者是通过纸上阅读的方式看《作家们》的。吉福德在“作者的话”里也说,这些篇目“可作剧本演绎,也同样可作故事阅读”。而把它们当故事阅读时,我们既听不到乔伊斯如“利菲河漫过石块,流经都柏林”的声音,也听不到演员演绎时的腔调。而且,如果我们对吉福德的生平及其作品了解不多的话,其实也听不到藏在旅馆、音乐、死亡、拉美这些元素背后的他的声音。所以,读者最终听到的,或许只不过是自己的声音?我觉得这13部剧里充满了讽刺:以惜墨如金叙事简洁、只展示冰山一角著称的海明威,是《作家们》中惟一一个需要连“演”五场的人物;而写起书来巨细靡遗滔滔不绝的乔伊斯,居然只有一句由一个单词组成的台词;在诗歌里惯用半韵的狄金森,与妹妹日常对话时却时时用上工整的韵脚;死亡天使对普鲁斯特的《追忆似水年华》嗤之以鼻;波德莱尔的情妇用一首诗甩掉了他。但这样的“讽刺”,是吉福德的本意,抑或仅仅是我们的偏见?

《作家们》中的众作家虽然分属不同的剧本,但他们中的不少却又似乎隔着这些剧本在对话:加缪引用普鲁斯特的“文学是最精致的谎言”,和妓女讨论国家机器;普鲁斯特反驳死亡天使对他强迫男孩子与自己性交的指控,并向她打听天堂和地狱;博尔赫斯的幽灵从天堂(也可能是地狱)飘回人间,抱怨一个幽灵要找另一个幽灵实在是困难,自己这么多年都没能遇上梅尔维尔;在人间的梅尔维尔放弃了写作,当上了海关检查员,与同为“国家机器”的一名警察聊起了“考验”;狄金森押着韵,告诉妹妹爱的考验是死亡,说自己是无足轻重的人,妹妹则评价姐姐“确实经常写花”;波德莱尔拿着情妇的分手信,开始吟诵“恶之花”。所以,虽然吉福德将《作家们》安排为13部独幕剧,其实该剧也可以看作是个整体。作家们隔着时空对话,在这样或那样的话题上有小小的交集,而所有的交集加在一起,便组成了《作家们》的主题:什么是生死?什么是文学?什么是艺术?什么是成功?但是,这是吉福德的本意吗?是海明威、加缪、普鲁斯特、梅尔维尔、狄金森、波德莱尔的本意吗?抑或只是我们因不习惯当代文学的支离破碎、戛然而止,强行建立起来的联系?

在读《作家们》时,我们听到的是谁的声音?是吉福德的?作家们的?还是我们自己的?

(责任编辑:admin) |