|

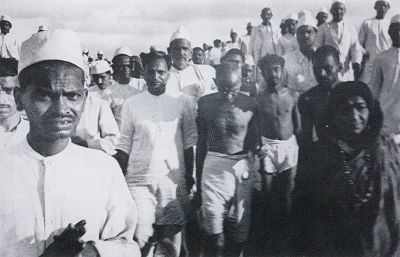

文/旅美学者 林达 作为政治手段的非暴力、不服从运动,假如简化理解,不顾外部客观条件、不分青红皂白盲目推行,那么推出暴力、推出悲剧来是很正常的事情。  1930年3月12日,甘地夹在拥护者中间向海滨进军,抗议《盐业垄断法》。 非暴力,是能够历史悠久地坚持下来的大多宗教的核心内容之一。不论是哪个宗教,不论它们的神灵为何,对经典的解释都是由人在做,对非暴力的理解也是其中之一。非暴力概念本身的发生发展非常有意思,因为非暴力由“施暴”和“受暴后是否暴力反抗”这两方面组成。一开始,人类文明发展到一定程度,开始对残酷敏感、不愿意施暴,这和文明引发人的本性中善良的一面契合,而面对他人施暴,自己能不暴力对抗,不以暴易暴,宁死不反抗,却已经有违人的本能本性,必须仰仗非常强烈的宗教信念去坚持了。 个人以被动承受暴力的非暴力坚持,再转化为以展示坚忍主动挑战暴力,不惜承受悲惨后果。这种个人自发的所谓非暴力抗争,在宗教冲突刚刚开始的一刻,就已经在发生。记得读法国人让·德科拉写的《西班牙史》,里面就提到在三世纪初,罗马人的宗教迫害就启动了基督教的“殉教时期”,有大批教徒,甚至女童,主动挑战罗马权威,甘受酷刑处死。以身试法的非暴力抗争,即殉教,是宗教的一种极端行为,在初期,基督教教会对如此殉教显然是完全正面评价的。正因为如此,这样几近狂热的宗教热情会在民众中迅速传染,“殉教”才会一波接一波地高涨而形成“时期”。 宗教信念都是个人化的体验,所以,当时即便殉教人数众多,也是分散的个体事件的集合。七百年后,在十世纪的西班牙南方,基督教再次受到伊斯兰教的压制,又发生新一波非暴力挑战的殉教浪潮,使得双方民众情绪激昂达到巅峰状态。这一次,基督教的主教们终于认识到非暴力挑战隐含了民众情绪失控的负面隐患,那些牺牲是不必要、不值得鼓励的,于是出来谴责挑战行为。替代的解决方案是两个宗教的高层政治交涉以达成妥协。历史在作出指点,哪怕是宗教性的社会改革,面对非公正权威,还是可能有两种不同的思路和处理方式。 这么说来,甘地的非暴力似乎并不能算是一个发明。可是,他被称作“非暴力之父”是当之无愧的。“信仰”本身是宗教,而“争取信仰自由”却是政治概念。群体以非暴力抗争达到某个政治目标,就突然转变成了一种政治手段。甘地把历史上自发的宗教非暴力抗争,不仅发展成大规模发动民众的现代政治手段,也发展出相应的一套理论,最后也确实成为达到印度独立目标的重要原因之一,因此在历史上传为“佳话”。不仅如此,此后通过非暴力方式达到正义目标的历史事件,也都记在甘地那里,非暴力就变成了一个不必探究、绝对正确的神圣符号。可是,事实上,当一个基于个人信仰的个人行为,转化为有人发动有组织的群体运动时,一种质变就在发生,它变得错综复杂、需要具体问题具体分析了。 甘地的非暴力言论很多,像Ganhdi on Non-violence(《甘地论非暴力》)这样的书也不少。这些言论大多是类宗教的信条。例如:“非暴力抵抗精神的获得,是一种在自我否定和欣赏我们自身内部潜力的长期训练,它改变一个人的人生观……它是最伟大的力量,因为它是灵魂的最高表现。”“我的一贯经验使我确信,除了真理以外,没有别的神。”“非暴力的两个基本点是:一、非暴力是最高法或宇宙法。二、除了真理没有任何别的法。”而“非暴力”就是他追求的占据神位的“真理”。甘地把政治性非暴力的理论,建立在类殉教的信念和热情上。这也是甘地经常宣布绝食的原因,从小母亲宗教性的禁食始终留在他心里。 甘地的非暴力理论要求一个人在遭遇暴力的时候,把热情升温转化到几近狂热献身的状态,却不转为暴力。就连甘地本人都很难做到,他曾经写道:“没有自我纯洁,要遵行非暴力的法则也必然是一种梦想……然而自我纯洁的路程是艰难而崎岖的。一个人要达到完全的纯洁,就必须绝对摆脱思想、辩论和行动中的感情;超越于爱、憎、迎、拒的逆流之上。我知道我自己还没有达到这三方面的纯洁,虽然我在这方面一直进行着不倦的努力。”所以,非暴力引入政治号召,它的潜在问题是明摆在那里的:这就像做一个很难控制的易爆化学实验一样。你怎么可能使得情绪被煽动、相互感染的庞大非理性群体都如同一个个人那样,“纯洁”到位,在强烈的刺激下保持恰如其分的分寸,而不是突然被激怒:“老子不干了”而转为暴力?它当然和人的整体素质有关、和社会环境有关、和对方的反应有关。甘地说:“经验教导了我,文明是非暴力反抗中最困难的部分,这里所说的文明并不是指在这种场合讲话要斯斯文文,而是指对于敌人也有一种内在的善意的胸怀。这应该在非暴力反抗者的每一个行动中表现出来。”当时的印度,恰是一个没有西方理性传统的国家,而大众整体教育水平极低。就是今天还有一半印度人不会读或者不会写。甘地说的是近一百年前的印度。 “非暴力”如此深入人心,是大家基于字面理解,以为它绝对“没有”暴力。其实事情不可能那么简单。作为政治手段的非暴力、不服从运动,假如简化理解,不顾外部客观条件、不分青红皂白盲目推行,那么推出暴力、推出悲剧来是很正常的事情。虽然甘地一再指出:“我坚决认为,带领人民进行非暴力反抗运动的领导人,应当能够把人民保持在所希望于他们的非暴力界限以内。”这也是典型的“甘地”特点,言论语录大多是无懈可击的真理,可是,与当时的现实很可能是脱节的。在甘地领导的非暴力运动中,也一样引发暴力连连。 更何况,甘地的非暴力并不是“对方主动施暴,此方不暴力反抗”的所谓“消极非暴力”,而是要积极挑起对方的暴力。他认为:“在我看来,没有一种直接的积极的行动,非暴力就是无意义的。”“我想使弱者的非暴力变为勇者的非暴力,这可能是一个梦想,但我必须努力使之实现。”“不是通过把苦难强加给抵抗改革的人,而是通过自己承受苦难而达到改革的目的。因此,我们希望,在这个行动中,通过我们所受的深重苦难,可以影响政府。”“苦难”到什么程度呢?“把生命奉献给自己认为是正当的事情,是非暴力反抗的核心。”“一个非暴力反抗者决不可能逃避危险,不管他是在许多同伴中还是独自一人,只要他是战斗而死的,他就是充分履行了他的职责。”“勇敢在于赴死,而不在于杀戮。”“正像一个人在暴力的训练中要学习杀戮的艺术一样,一个人在非暴力的训练中也必须学习死亡的艺术。”这让我想起基督教的“殉教时期”,而那时,殉教也还不是教会组织的群众运动。 很典型的是那次著名的盐税抗争,事先规划,发动二千五百名志愿者以非暴力的方式、但是违法强行进入盐库取盐。半年多前,我在印度大街上看到的印度警察还是当时的传统装备,就是一人一根粗竹棍。我亲眼看见一个牛车上的印度人,不知犯了哪一条被交通警上去就是一棍,街上车水牛龙,没有人抗议。我目瞪口呆,路人熟视无睹。可见在1930年5月21日那天,盐库的几百个印度警卫会如何应对“抢犯”。面对数量十倍于自己、却一排排冷静上来的民众,警察竹棍腿脚齐下。这是甘地的非暴力追随者精心训练挑选的敢死队,他们一排排上去,挨打、头破血流不还手,但是坚持要违法闯入盐库,直到倒地不起。他们实践甘地的非暴力精神“勇敢赴死”,血腥结果是事先料到的。后面的医疗队早就准备好包扎绷带,等候在那里,也事先通知了外国记者。这是把“苦难深重”给政府看,也是给世界看,转而又是对英国政府的压力。这一非暴力行动的结果,警卫打伤三百二十人,打死两人。 更多的情况是在非暴力运动中情绪激化或矛盾激化,造成双方都有失控,之后形成恶性循环。例如,1921年的非暴力运动中,在Chauri Chaura,游行民众与当地印度警察发生冲突,混乱中警察开枪,大多历史书称并未有民众被击中死亡,在一本书中指这是朝天开枪。我看到也有一本书说是有人被击中死亡。总之激怒的民众把二十名警察和一名更夫锁入警察局,放火后全部烧死。最后甘地被迫中止这次的“非暴力”运动。 当然,在暴力发生在警察一方时,世界舆论的反应是强烈谴责暴力。可是回顾历史,是否也可以引出一个问题:这样的“非暴力”挑起可以预见必定要发生的“暴力”(不可预见的不算),是不是解决问题的唯一方式?盐税不合理,在政府税收中的比例却很低。是否可能通过另外的方式,例如“议会道路”、修正立法来解决。印度的自治推进幅度相当大,1935年英国人制定的《印度政府法》,使得参加印度普选的选民已经达到三千五百万,其中包括六百万妇女和三百万“不可接触者”,国大党通过选举获得的议会议席高达70%。 这另一条道路,从制度本身切入,逐渐改善民生,进行政治改革、社会改善,很早就由于殖民带来的西风东渐而在印度深入开展。印度一直有自己的政治精英参政,在英国统治的区域争取扩大自治权,本土精英们很早就从立法切入,渐进改革。在甘地只有三岁的1872年,梵社领头,就促使政府颁布近代化的《婚姻法》,禁止童婚、禁止一夫多妻、容许寡妇再婚以及种姓之间可以合法通婚。顺便说,虽然甘地不赞成对种姓之外“不可接触者”的歧视,却并不反对不同种姓不可通婚的制度。而直至今日我看到的印度,种姓制度仍然是非常普遍的事情。这不仅说明了印度的社会文化黏稠度——从立法到推行极为困难,更说明了这个社会当时要进入近现代社会,建立法治和民众的法治观念,是重要的事情。 所谓先发社会的强国对后发社会的弱国经商入侵、甚至建立殖民地,从现代角度去看,无疑是非正义的,从历史角度去看,虽“错”却也是一个历史必然。欧洲的东印度公司进去的时候,那里还是个古代社会,印度次大陆各类征服者你来我往,不是什么稀奇事情。同样,随着人类进步,民族意识觉醒和现代国家意识确立,殖民地逐渐要求民族独立,强国或被赶出去、或者和平退出、或从殖民而转为联邦关系,也同样是历史的必然。可是,民族觉醒和殖民后退之间,必然有一个时间差,二者是不同步的。前者以什么方式推进,在暴力甚至战争,以及甘地的非暴力运动之外,也还存在一些其他道路。■ (责任编辑:admin) |