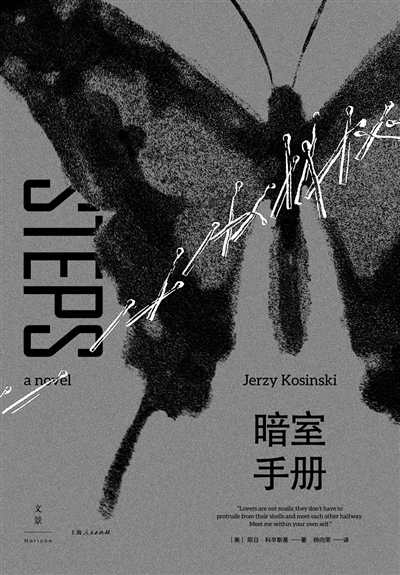

法国当代犹太裔作家马克·魏兹曼在《自我的假设》一文中把“自我虚构”(autofiction)这个词的发明权交给了耶日·科辛斯基: “‘自我虚构’这个概念诞生于1965年耶日·科辛斯基的笔下,当时他发表了第一本书《被涂污的鸟》,讲述了‘二战’浩劫时期一个犹太儿童遭遇的挫折。” 在文学史叙述中,这个词的明确提法实际是1977年杜布罗夫斯基在作品《儿子》封底提出的: “自传?非也。自传是名人的特权,他们在人到晚年时用优美的文笔为自己立传。本书是在完全真实的事件和事实基础上进行的虚构,可以说是‘自我虚构’,是把叙述历险的文字托付给文字的历险,毫不循规蹈矩,有别于传统小说和新小说的遣词造句。” 往后四十余年,叙述者生活和作者自传高度重合的“自我虚构”似乎成了法国文学的某种主流,而魏兹曼这么说是想强调科辛斯基某种程度是“自我虚构”的先声。 相比最早的《被涂污的鸟》,三年后出版的《暗室手册》是本在结构上更难进入,但在内容上更易消受的作品。科辛斯基通过断片的方式,讲述了第一人称的叙述者在一个由官僚主宰的社会观察到的生活,每个断片大多只有两三页。如今的断片写作,断片之间的联系非常松散,实则又通往一个共同的先在的想法。而本书的断片,看似互不关联,反而又有一条隐伏的脉络草灰蛇线,就像法国作家儒贝尔(Joseph Joubert,1754—1824)在《随想录》里说的:“不是绑在一起的思想,而是断了线的珍珠。” 而这条隐伏的脉络,就是匿名叙述者自己的生活,间接的和打散的,它是一个形象,但不必然塑造为立体的人物,既不那么自我沉溺,又不断地检测到相较于“正常”的“病态”,有着描述他人时的说服力和真诚感,毕竟,不在人群边缘的绝对孤独往往是更难忍受的孤独。 比如我们能随机读到一个男人在公园和一个女人散步,而她被一群流氓强暴,接下来的日子,当他关于她的印象变得脏污,这个男人尝试追求比和之前和她在一起时更暴力的性关系。 再比如一帮士兵围着一张圆桌玩着牵引敏感部位的残酷游戏;目标是看谁能坚持坐守不动:“……赌的内容是要看这位被折磨得痛苦不堪的倒霉蛋的牵绳过了多少刻度后他才会尖叫出来。” 那个握着所有绳头任意操弄他人在性游戏中痛苦的“亚瑟王”则是有关社会结构的隐喻,他手里的提线木偶则是一些可有可无的包皮或阑尾,也许从社会有机体中切掉,木偶就会更痛。 要记住这些情节并不容易,但似乎又不是叙述者的目的,它们只是给出了一种氤氲的情境或幻梦的氛围。作品的内容是多有挑衅意味的,有关性爱,有关战争,譬如那种厌战的情绪,尤其是做了逃兵的一天,则会让我们想到赛利纳在《茫茫黑夜漫游》里的描述。 1995年,BBC拍摄了一部关于作者的电视纪录片《性,谎言和耶日·科辛斯基》,采访了他的第二任妻子、他的朋友和作家同行,还有当他还是个孩子、逃离纳粹迫害期间认识他的波兰农民,试图去了解科辛斯基“自我虚构”的“真相”,他保持早年生活朦胧神秘的需要,以及理解上世纪七八十年代他对曼哈顿某些俱乐部的执迷。 在《暗室手册》中,叙述者带的便携暗室,像一盒盒录像带一样把一些生活场景当下直播或纪录了下来,而他要纪录的明讲是“老弱病残”的一批肖像作品,暗藏地就是性和谎言,而此二者的确也是《暗室手册》这本书的两大主题。 现代唐璜“我心狂野”的冒险,多少不可告人的性幻想在文本中都有被书写,尤其在1968年美国性解放和平权运动如火如荼的时期,比较接近当时的语境;也可能作为一个欧洲知识分子移民,欧洲不久前发生的道德风俗的喧哗与骚动难以排遣,野蛮的暴力总是藏在文明虚幻的外表下面,所以科辛斯基要去撕碎它,那些粗粝的甚至暴力的戏码,其实和一个压抑和控制的社会系统是同构的。 虽然不能确证许多故事发生的场景,但很大一部分是战后东欧的某个国家(科辛斯基24岁从波兰去的美国),而在当时的一个体制下,人会选择撒谎大多已经从自我保护变成了一种习惯,正如作者描述或营造的恐怖气氛,人们生活在恐惧中;另外的部分则是这个不知道从哪儿来的男人试着逃离他的国家,来到美国,衣衫褴褛、穷困潦倒,甚至成为惯偷,最后发现的还是一片腐烂,这个冷战另一端的“自由世界”也是一个要被戳穿的谎言。这个离散到美国的犹太人,徘徊两端,内心依然没有一个定位。 尽管索德伯格的《性,谎言和录像带》在今天也失去了一点惊世骇俗的力量,但就像科辛斯基的作品一样——一些描写虽然也有反抗的用意,但失之狂纵。其中的女性被描述为欲望的客体,即使放在当时的语境,还是少了一些节制。作品篇幅不长,但老实说,文笔略显臃肿和浮夸,它的完成度可能相比戈达尔改编的莫拉维亚《蔑视》欠缺了一点——对于了解那个时代一部分美国人的生活,还是非常值得阅读或观看。科辛斯基虽然不是“自我虚构”的发明者,但他敏锐地直觉到了什么,个体创伤经验和犹太屠杀记忆为战后文学书写“非野蛮”的“合法性”提供了另一种可能。 (责任编辑:admin) |