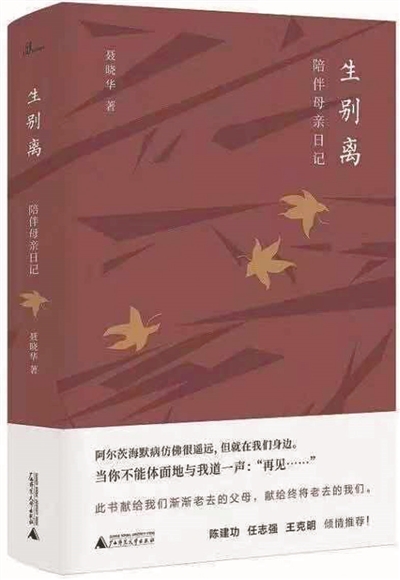

手记 “那天,母亲和我拉家常时很随意地说:‘我把谁是你嫂子忘了。’那是母亲大脑第一次死机。” 那是2001年,聂晓华49岁,家中长女。11月,母亲被确诊为阿尔茨海默病中早期。 “尽量让她多做事情。这种病病程一般为九年,前三年丧失空间概念,病人容易走失;中间三年丧失时间概念,病人分不清昼夜,往往会白天睡觉,夜里起床,白天黑夜完全颠倒;最后三年,病人会丧失一切记忆,他们不认识任何人,包括身边最亲近的人,同时大小便失禁,生活完全不能自理,还有些人会丧失行走能力、说话能力、吞咽能力等。每个人的表现形式是不同的。” 听大夫交待这些话的当日,她在心里想:母亲,不会走到那一步吧? 最终,母亲走到了2015年1月24日。那日向晚,母亲被送至殡仪馆时,毫无征兆地,天空飞起小雪。 “阿尔茨海默病,目前的患病几率是,每10个老人中就有1个。”7月14日下午,《生别离:陪伴母亲日记》在北京SKP四层的新书分享会,主持人用这句话开场。 聂晓华看上去人很安静,倾听每个人说话都很用心,一点儿不像今天的主角。她有一种对什么都安然领受的表情,这让她显得,甚至有种异域的美。 疾病是一种苦难。近身陪伴身患阿尔茨海默病的母亲十五年,则不啻是涉火炼狱。她曾如何经历?她以何应对?又是因何度过? 7月17日下午,窗外雨时断时续。跟聂晓华在慧忠北里一处公寓内围坐茶叙的我们,70后、80后、90后。 聂晓华是50后。我们各有各的老境需要面对。 人世间,天天都在发生着生老病死、喜怒哀乐的故事。 每个人以及你们的家庭,愿你们安好,也愿你们面对。 ——聂晓华 阿尔茨海默病(Alzheimer disease,AD),是一种起病隐匿的进行性发展的神经系统退行性疾病。临床以记忆障碍、失语、失用、失认、视空间技能损害、执行功能障碍以及人格和行为改变等全面性痴呆表现为特征,病因迄今未明。65岁以前发病者,称早老性痴呆;65岁以后发病者,称老年性痴呆。  聂晓华 《生别离:陪伴母亲日记》一书作者。 1977年毕业于北京外国语学院,多年从事国际交流工作。上世纪90年代中期到企业工作。退休后致力于社会公益,曾先后任京城企业协会、阿拉善SEE生态协会秘书长等,曾以自身经历写下《其实,没有理想国》一书。 《生别离:陪伴母亲日记》,2019年5月由广西师范大学出版社出版。 最早读到的是日文阿尔茨海默病 当年还没有翻译的文本 北青报:聂老师,您是有记日记的习惯吗? 聂晓华:平时没有。但是遇到事儿的时候,有。 遇到大事儿、难事儿,尤其你既不能马上都解决、又无法向别人去诉说的事,就写下来。我不知道别人怎么样,但这个方法这辈子帮到过我,至少是第三次了。 2001年我母亲患阿尔茨海默病的时候,身边听到这种病还很少。我很惊愕,不知道它会是什么样的进程。医生告诉我,前三年病人不知道方向,中间三年不知道时间,最后三年失去人的生存能力。我想我母亲身体很不好,她也许走不到最后的六年,前三年她可能就会很体面地离世了。 但是接踵而来的是所有的病症,突如其来一件又一件我意想不到的事情,弄得我很慌乱。这个时候没有书可以参考,没有人可以去讲。我不敢把病的实情告诉我母亲,我觉得对她很残酷;我也不敢告诉我父亲,因为他那时候已经80岁了。我唯一的出路就是把这些东西记下来,以此让自己跟它保持一段距离,好像它变成了别人的事情不是自己的事情,这样好像可以轻松一点。 没想到一记就记录了15年,我也没有想到我的母亲把阿尔茨海默病的所有病症都得了一遍。 北青报:您最早听说这种病是在日本?看您书中提到一本日文书叫《恍惚的人》。 聂晓华:不是,是在大学。1973年我在北外学日文,大学图书馆里的日文书,一个同学借了一本说,“哎,可有意思了,可好玩了。”其实那会儿我们语言还没学得那么好呢,但是因为它太有意思了,所以你抱着字典也会把它给读完。它那种“有意思”是你觉得荒诞。 北青报:里面提到的什么东西让你们觉得很荒谬呢?就是人会发生的那种变化? 聂晓华:比如说,拼命地吃。 一开始我记得很清楚就是,公公婆婆和儿子儿媳妇是住在一个屋檐下的,结果有一天儿媳妇回来,发现她的公公怎么到处去找吃的,就觉得行为特怪异,还说,“妈妈哪儿去了?”这时候才发现,她婆婆已经死了。她婆婆一直在隐忍着去照顾她的公公,其实已经病得很重了,儿子这边都不知道。他们在一块儿住,可能不在一起吃饭吧,我估计就是各过各的那种。 那个公公病情很重了,表现出来让你特别难接受的一些事情。比如一锅里的东西全吃完,抱着死人的骨灰盒把里面的骨骸抓起来就啃,甚至抱着他的儿媳妇叫“妈妈”之类的。反正就让你觉得实在是太不可理喻了。 北青报:《恍惚的人》是个虚构作品吧? 聂晓华:它是本小说,但应该是有现实的原型。它就用儿媳妇的视角,开始描述这家怎么一点一点地进入一片混乱,你看着真的实在过不去了。好在一年还是两年,反正时间很短,最后结束了,她的公公终于平静了,走了。 所以我最早读的是日文阿尔茨海默病,当年这本书好像还没有翻译的文本。 阿尔茨海默病是一种病 这种病人也应得到理解尊重 北青报:怎么想到把日记发表呢? 聂晓华:后来社会上阿尔茨海默病越来越多了。我身边有很多朋友,他们的父母也得了这种病。他们知道我可能有一些护理经验,就跑到我这儿来取经。当时我母亲还活着,我就把还在进行中的日记拿给他们看。 我的一个好朋友,他妈妈刚去世,他爸爸是个知识分子,老干部,挺大的一个领导,家里的那书房、书香气简直了。就特别棒的那么一个人,一次发烧以后慢慢就得了这个病,得病之后表现出来那些症状,就特别让他觉得不堪。“他怎么可以这样啊”,他急得就大哭,完全崩溃了。然后就给我打电话,讲怎么怎么回事。 我说:“我妈妈得这个病已经得了十几年了,这些事儿我都见过。没有这么崩溃,你慢慢就习惯了。”他问怎么办,我说,“这样吧,我记了一本日记,你可以看。你就知道我这些年都是怎么应对的,和我都经历了什么”。看完了以后,也很奇怪,他一下子就释然了,说,“晓华姐我全放下了,我知道我该怎么办了。”最后把他爸爸照顾得很好。他爸爸很快,大概一两年就走了。 这样的事情发生了两三起。家里有了得阿尔茨海默病的病人,一般人会觉得很难看,不愿意把这样的事情告诉别人。如果有本书告诉他们这个过程是什么样的,你们碰到了什么事情应该怎么办,也许他们心里会好受一些。 这就是后来我想把这个日记出版的心理过程。家里人也犹豫过想该不该发表,最后我觉得还是面对吧。阿尔茨海默病表现出来的症状确实很难堪、很不堪,但它也是一种病,这种病人也应该得到理解尊重。只要生命还在,我们就应该尊重生命的价值和它整个完整的过程。 北青报:作为阿尔茨海默病患者的家属也很难吧? 聂晓华:看护这种病人,对家属来说是一个特别巨大的负担。 但是如果你有一种苦,你能跟别人说出来,或者你知道别人跟你有共同的经历,并且他们有处理这种经历的经验,如果看护病人的护理人员能够得到这种声音的支持或情感上的互动,我觉得它多少能减少一些烦扰。 其实这也是我把这本日记整理出版的动机,我希望它能给更多人一种心灵上的抚慰。当你知道你所经历的痛苦,别人也经历过、别人也走过来了,这时候会增加你走下去、面对它的决心和勇气。 北青报:您自己在这个过程中得到过什么帮助吗? 聂晓华:其实这方面的书咱们很少,最近是不是多了,我也不知道。我那儿有一本叫《早老性痴呆的护理与治疗》,一本厚厚的美国人写的书,真的快被我翻烂了。它从一开始的症状一直写到最后,既写这个病人到什么样的情况它是哪一阶段,这个时候你应该注意什么,又写护理人员应该怎样让自己得以喘息。 还有一本书叫《丢失的人:中国人“脑健康”备忘》,它是一个一个的短篇,讲的都是一些症状、一些人的经历。读它你能知道,原来还会有这样的过程,或者是庆幸,比如“我妈妈还没烧房子呢”。 每个人表现太不一样了。但可以知道,所有的病人都会产生混乱,这混乱都可能带来哪些表现,你要有思想准备。 千万不要逆着她 否则病程会发展得特别快 北青报:您的日语能力有没有帮到您,比如说了解到别的国家的资讯? 聂晓华:比如我跟日本人聊天儿,她说,“你不要告诉自己要坚强,你不要告诉自己要坚持,你一定坚持不下去。”她说,“你就告诉自己,我这是工作,你就会很坦然。”我想,把我妈妈当工作?好像这是不能想的。 北青报:做得到吗? 聂晓华:我不知道做得到做不到,但是至少她告诉我这样,让我觉得,哦,其实我还可以有这种角度,我至少可以有这种视角。当然你在实际做的时候,你不能天天想“我是工作,没关系”,你肯定不会这样的,但是你至少可以有这么一种考虑方式。 还有比如说这样的时候,就像我书里写的,我妈妈说,“哎,人家给我介绍对象呢。”我就非常想纠正她,“妈妈,不可能,您这么大年纪了。”就特别想说“不可能”,她就非得说“可能”。 北青报:您的日本朋友说,“不可以。你别纠正,要顺着她说。” 聂晓华:对呀。她说,“你千万不要逆着她。你逆着她,她的病程会发展得特别快。” 北青报:尝试了吗? 聂晓华:尝试了,就很好。如果她说她要谈恋爱,你马上说,“有几个呀?都谁呀?长得帅不?”就这样子说。如果她说她怀孕了,你马上问,“几个月了?你希望要男孩女孩?”其实这都是有一些科学知识在里面的。 可惜的是,我们因为过去社会对这个不了解、不重视,大家没有普及到这些东西,所以当碰到这个的时候,就像我这样,只剩下惊慌失措。当你全然理解了这是一种病,可能会有这样的表现,而你可以有这样的应对,不丢人,对吧?她不丢人,你也没骗人。要不就会“这这这,怎么可以这样啊”,疯了。 北青报:这些知识太重要了。 聂晓华:是,我就觉得这些东西特别重要。其实就是稍微点一下就可以的。当然这个呢,对我们这样的年龄还行,像我爸爸我就点不通了,他年龄太大了。 北青报:觉得您父亲特别可怜。 聂晓华:真的,我爸爸是挺可怜的。到最后我就完全退休了,我妈妈也走了,父亲临终前的几个月,我就天天回家,每天陪着我爸爸,天天让他跟我聊天给我讲故事。那他也不开心,我妈妈走了一年,他就走了,95岁。 北青报:他也从头至尾经历了身为阿尔茨海默病家属的15年,而且是一直在最近的身边? 聂晓华:是的。最痛苦的是他。我爸爸还经常有期待,“你妈妈也不理我”,“你妈妈怎么也好不了”,他会时不时地叨唠。其实他也明白,他的老太太是好不了。但他还会不停地说这样的话。好在呢,他还是年龄大了。其实年龄特别大的时候,对一些事情还是比较不是那么敏感的,有时候会比较迟钝。 北青报:有没有什么可以让他喘息的空间? 聂晓华:他每天就是看《参考消息》。他原来是画画儿,后来他不画了。到最后我妈妈快走的时候,他说,“干脆我写点东西给你们留下来。”就写啊写。 我妈妈走的那一天,我印象特别清楚。他大哭一场之后,又回到书房接着写他的自传。他那个状态是一种老年的,他对那件事情很执著了。 他还真把它给写完了,就手写的。写完还一笔一画全抄下来。最后我嫂子把它复印了几份,我们几个孩子每人手里拿了一份我爸爸手写的自传。 一个事情如果你知道是为什么 你就不焦虑了 北青报:那我特别关心的是,您自己呢?这15年应该也是一个苦难。 聂晓华:我好像还好。就是很自然而然地觉得,这是你的责任,你就必须做的。好多人说,这15年你特痛苦吧?我是碰见事儿的时候很痛苦,过去了我就没事儿了。 北青报:而且您一直还坚持工作。那天有听众提问您,“要不要放弃工作专职陪伴母亲?” 聂晓华:我回答的是“不要”,如果失去了自己,那你也照顾不好母亲。你稍微拉开一点距离去掌控这种局面,把事情处理好的可能性更大。 有的时候上班跟同事聊一聊,也可以换一换脑子。比如给父母搬家的那个元旦,过得特别狼狈,鸡飞狗跳的,觉得简直是没办法了。到办公室跟同事一聊,同事说,“哎呀,老人都是这样,一搬家就是把根拔起来了,不能随便给老人搬家。”你一听,“哦,是这样啊。”马上就轻松点了那种感觉。因为你了解了。我现在知道这个,一个事情如果你知道是为什么,你就不焦虑了。如果你不知道,你就会特别焦虑。 北青报:那像这本书,您最希望帮助大家知道的是什么呢? 聂晓华:首先,知道这是一种病。然后,尽量地去了解一些关于它的知识,以此来让自己变得从容一点。 至于你是怎么了解这些知识,我觉得我也没法给别人做一些特具体的指导。反正我是这样走过来的,每人都有每人的路,也有自己的办法。你看书也好,咨询医生也好,找朋友去问也好,总而言之,不要在特别盲目中,让自己在那儿纠结痛苦就好。 我觉得生活很无常。所有东西来袭的时候,你除了面对没有别的选择。面对这种苦,你特别认真冷静地对待它、解决它,是一种态度;你惊慌失措、大哭大闹,也是一种态度,但是之后你还是要解决它。与其这样,不如告诉自己还是从容一些吧。 这可能跟个人的性格有关系。我从小就已经习惯了承担各种各样的责任,所以除了一开始那种惊慌失措、那种混乱,到最后几年我已经变得非常从容了。 北青报:好多人听说这15年,习惯性第一反应会称您是“孝女”。 聂晓华:其实是亲情吧,它是一种血脉的东西。完全没有了对事情好转的期待之后,剩下的就是一种关爱。那种关爱并不给你造成多大的压力和负担,也不需要你咬牙坚持什么。因为你也没做什么呀,不就是在很简单地尽你这一点点责任吗?“算了,我不管了,放弃”,这是绝对不可能有的。不存在“放弃”这种选择。因为她是母亲,你不管她谁管她? 而且最后看见妈妈在床上躺着,像小鸟一样张开嘴等着吃的,那个时候你心里涌出来的是一种柔情。你不能跟她交流了,她也不会跟你交流了,但是你会想,她现在还能看见吗?她现在有什么感觉呢? 到最后两三年,我母亲已经进入植物人状态。对于这种生命状态,我也做了很多思考。我当时反反复复地在想,我妈妈现在还活着吗?如果见到火苗才算是活着,那她已经死亡了,她没有火苗了。可是她还在冒烟,她里面还有热量。这种生命在死亡和活着之间徘徊。 如果一个浪花是有生命的东西,那她碎了的时候,浪花的生命已经结束了,可是她回归于水,水是有生命的。我知道我母亲的生命在什么状态,她不是浪花,也不是火苗,她就像喷出地表的岩浆最后凝固在那个地方,还保持这种状态,是生是死真的说不清楚。但我依旧尊重这种生命的形式。 我母亲到最后,喝水果汁都是一点点喂,你用木勺碰一下她的嘴,她就像小鸟一样把嘴张开。保姆说喂老太太梨汁,她一下就咽下去;你给她芒果汁她一下就吐出来。她还存在对味道的感受,这也是一种生命的感觉,虽然那么微不足道。那我们就尊重她的生命,也尊重她自然的消亡。 所以最后那几年,我基本上拒绝把她送到医院,我觉得她没有用医学去治疗的必要了,生命中最后这段路,应该安详地慢慢由她自己走完。这是最后我的态度。 供图/张硕 聂晓华 (责任编辑:admin) |