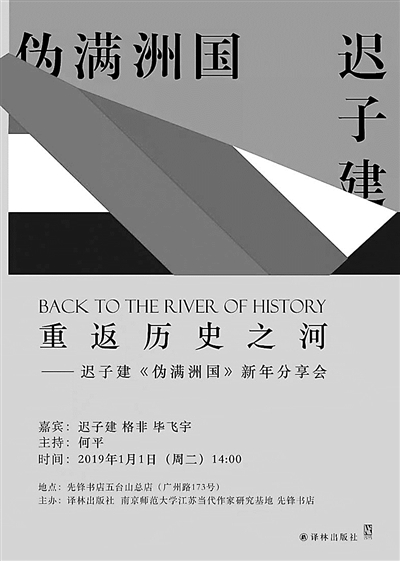

主题:重返历史之河——迟子建《伪满洲国》新书分享会 时间:2019年1月1日 地点:南京先锋书店(五台山总店) 嘉宾:迟子建 作家,《伪满洲国》作者 格 非 作家,清华大学教授 毕飞宇 作家,南京大学教授 陈迈平 诗人,国际出版人,翻译家 季 进 学者,苏州大学教授 何同彬 《钟山》杂志副主编 主持:何 平 批评家,南京师范大学教授 主办:译林出版社南京师范大学当代作家研究中心 小人物才是历史真正的亲历者和书写者。人世间的风霜雨雪,大都被普通百姓承受了。为这样一群小人物塑像,我用的是东北肥沃的泥土,而调和着这泥土的,是这里的河流和清风。 ——迟子建 35岁那年,迟子建写作了有生以来篇幅最长的一部小说,70万字的《伪满洲国》。她用十年时间准备,重返伪满洲国存在的那十四年(1932-1945)。她秉承以小人物写大历史的写作理念,以从容的笔调,描摹着他们在那段岁月中的生活,他们所承受的苦难,他们真挚缤纷的情感世界。而那个时代、那段历史也在他们的故事里得以完整重现。 中国很少有真正意义上的长篇小说 迟子建:《伪满洲国》是我个人写作史上格外看重的一部长篇,写作出版跨了世纪——开始写作是1998年。1998年之前,筹备就已经开始了。正式出版是在2000年。因为它体量比较大,也因为在当时那个年代,可能接纳这样一部作品也是需要机缘的。所以个人感觉,没有被大家太注意到。之后我又写了《白雪乌鸦》《群山之巅》等一系列长篇。它的重新出版对我很重要。 格非:2000年《伪满洲国》初版我就看过。我校中文系后来的系主任王忠忱教授是研究伪满的大家,对这本书也非常赞赏。这次给我寄了新的版本,我看的时候很震惊。 到了我们这个年龄,时空观会发生一些变化。我重读《伪满洲国》觉得很惊讶,整个作品的编排,比如它的章节是按年份排下来的,特别的简洁大方。整个叙事完全是一个年轻人干的活。我昨天还问迟子建,有没有觉得到你现在这个年龄已经写不出来了?她完全承认,“我现在不太敢写这样的东西。”那是她34岁时候,力气好像用不完的情况下才有可能干出的事情。 我把《伪满洲国》称为历史长篇小说。大家知道写历史小说有一个起码的工作程序,跟一般根据个人经验虚构一个长篇完全不同。因为历史就摆在那里,你需要做大量的功课,需要建立一个规律的规范。不能说我对这段历史有一个大致的感觉就来写,这不对。尤其是《伪满洲国》这样一个事情。 我看这本书的时候就发现她做了大量的案头工作,读了非常多的书。她整个写作过程,比如她关注了很多重大历史事件,视野非常开阔,她的落脚点和我的观点一样。作家跟历史学家最大的不同,是作家会更多关注普通人的情感和生存方式,他们跟历史之间的关联。这是我特别有认同感的地方。她的工作方法和她的价值观、世界观我基本认同。这是我感触比较深,也让我肃然起敬的方面。 什么是长篇小说?很多人觉得二三十万字以上,就是一部长篇小说。我从来不这么看。比如《追忆似水年华》,我个人看法它不是长篇。因为它的主题非常单纯,它没有像托尔斯泰那样的构架。中国也有很多作家动辄写到20万字,那是不是长篇? 我觉得中国很少有真正意义上的长篇小说。中国现代文学史上最有长篇气息的作家是茅盾,他的篇幅其实并不长,但它是长篇的构架。当代情况就更复杂。读迟子建的作品,我觉得这是一个非常典型的长篇小说作家。特别是她从具体人物的情感描述,一直到东北那么多的风土人情,所有的地理、气候,全部集中,它是一个地方风俗史、社会史,构建了一个大的构架。像这样擅长写长篇,能够建立这样一种协作的修辞方法的作家,中国现在并不多。 《伪满洲国》是一个具有饱满的热忱,有非常充沛的精力,充满野心的写作。她在关注一个重大问题的同时,融入了很多既随意又特别自然的手法。小说一开头写吉来的故事,你会看到她的笔触是非常简单的,一个很小的事件、一个很小的人物然后进入,慢慢过渡,写着写着河流就变宽了。今天她可能没有那样大的心力再做这样的东西。 悠徐从容的节奏从哪里来 何平:什么是长篇小说?这个问题在我们今天的时代里面尤为关键。因为网络作家可能会把一个小说写到上千万字,却某种程度上只能叫“长的故事”。 格非刚才特别讲到小说的结构是以时间往下走的。一开始讲男孩吉来在街上闲逛,一个人物在小说中间获得了自己的时间,是获得了他生命的开始。如果没有自己的时间长度,没有自己的空间,其实是一个没有生命的人。 讲到了这部小说,迟子建用了四个字——悠徐从容。 迟子建:悠徐从容。一个家里好几个孩子,这个孩子有点淘气或者比较任性不是很乖。当代文坛那个时候我不是受宠的孩子,也是没有人关注到的孩子。我不入流,我就可以很自在地干自己的事情。我可以在这个事情上做资料准备,写作到出版,可能会耗费我很多的时间。 写《伪满洲国》,在我的生命和写作历程当中也是注定的。《伪满洲国》和我有缘分,在一个特定的时代它才会出现。在那样一个时代我特别地沉静,觉得要写自己特别想写的一个作品。 小说里涉及很多细节,一些民俗,比如秧歌的扭法,那个时候的衣着,妓院是什么样,烟馆的陈设是什么样,在哪条街巷。我基本是用史实的,我要写奉天的当铺,我就要了解那个时候的当铺——人们什么时候来当铺,当票什么时候开,死当怎么处理(比如人没了,当来的东西特别昂贵,这怎么处理),来当铺的人有各种,心思不同。当铺的柜台通常是很高的,下面的人只能把东西递上去,通过高高柜台。小说里这些细节比比皆是。比如那个诗人陈希金,他读的被封禁的书是什么?我查到应该是《铁流》。那时候哈尔滨的报纸是什么?是《大北新报》。那时候的街巷是什么,烟馆和妓院,妓院的行话,甚至我写到土匪,书里面的土匪说了很多行话。 你想我要看多少资料,每一个细节的背后,一朵花的背后都是一棵大树,要张开很多的树叶,你要把这些树叶都看到了,才能从你的细节里面凝练成一朵花,放到我的《伪满洲国》。 格非说得对,我肯定会一直写下去,但是这种元气、力量,包括勇气,甚至有点无知者无畏,比如可能也会有人突然动这个题材,写了你怎么办?我完全没有管,就一门心思地做这样一个事情。那个时候各种文坛流派等等特别多,还没有我跟毕飞宇什么事。格非那时候有《迷舟》等等。作为不先锋的我,我就在《伪满洲国》的情境里。我后记里也写到,那时我住在哈尔滨,最早是一个八楼上一室一厅的小房子。每天我写完了下楼,有一种恍惚感,就觉得我挺像自己笔下写的那个人——历史事件中的李香兰、想当演员的沈雅娴。分不清自己是在那个年代还是在现在,周围游动的好像都是那个年代的人。 这说明我那个时候整个写作状态是好的,完全掉到这个情境当中了。那不是一周可以完成的短篇,我用大概两年时间写完这部长篇。 小说家最大的荣耀在于创造历史 何平:毕飞宇在那个时段应该在准备长篇《平原》。毕飞宇是江苏也是中国文学上特别重要的作家,他用一个词叫“少年心”。毕飞宇和格非都是理论和批评修为很深的作家,不只是写小说的小说家,也是懂小说的研究者。 毕飞宇:一个作家要成长得比较好,他可能要有几个东西:一个是时势,你撞上了一个比较好的时代。第二个是外力,比如写小说的人得到一个导演的特别喜爱,你的某一部作品成了一个电影或者电视作品,这个电影或者电视作品一下全铺开来,这个时候一个小说家特别容易借这样的势,一下就冲了出来,我本人是享受过这种好处的。 迟子建大概是极少、几乎没有得到外势的作家。我的印象中,子建是自己拿了一把榔头或者凿子在那里打石头,把石头打得一块块落下来,然后再打再落。她就那样一个汉字一个汉字、一个作品一个作品地把自己摞成了一个丰碑。每当想起这个我就对迟子建肃然起敬。确实是特别令人尊敬的一个作家,什么都没有靠,也不靠哥们儿,也不靠恶性炒作,当然更不用说满嘴谎言地用所谓新闻在那里骗人、把自己弄得多么宏大,其实是一个气球。迟子建永远不会成为一个气球,迟子建就是一块丰碑,丰碑上的每一块石头都是她亲手用自己的才华、耐力打出来的。我坚信不管有多么大的风浪,那个丰碑会相当长时间屹立在那里,很少有谁能够有力量把它推倒。这是一种特别扎实的感受。 我跟迟子建之间拥有非常好的私人友谊,但是更多时候我读她的作品、我想起她时,对她的尊敬远大于我们的友情。像她这样一个人,势她几乎没有借到,地她更没有借到。一个人在江苏写作,相对来讲要容易得多。你跑到漠河跑到黑龙江写写看,20年都不一定有人知道。 小时候有一个东西叫史诗。如果我们把史诗类作品往下细分,我们在中国最起码可以发现两种,一种是《三国演义》,一种是《红楼梦》。很多年轻人对于我把《红楼梦》看成是一个史诗作品不理解,不理解没有关系,回去慢慢看书,会理解的。首先我们要比较的是《三国演义》《红楼梦》这样的作品,到底谁更有价值?我会毫不犹豫地说《红楼梦》有价值得多,虽然《三国演义》也很有价值。 我不能瞎说,要有理由。我的理由是什么?《三国演义》里面所处理的事件、人物,虽然作家重新做过文化审定,但是它在历史上已经被命名过了。它就是那样,你所做的工作是什么?是组装。这样历史题材的史诗,它有一个巨大的作用,某种程度上它呈现了历史。《红楼梦》也是史诗,但《红楼梦》里面任何一个人、任何一件事情,除了园子里的树木石子以外,它的历史文化,那是需要作家命名的,那是需要作家加以文化处理的。换句话说,《红楼梦》这样的史诗它的价值不在于呈现,它的价值说起来特别牛,它在创造历史。 我觉得小说家最大的荣耀就在这里,他可以创造历史。他不能创造一棵树,不能创造空间和时间,但他可以创造历史。历史为什么要创造?因为历史特别容易被淹没,特别容易被遗忘。 个人认为她起码该得两个茅盾文学奖 毕飞宇:在我看来,《伪满洲国》最了不起的地方不在于它呈现了什么,那段历史迟子建在《伪满洲国》里面呈现出来了。迟子建最了不起的一点就在于她通过大长篇,史诗般地创造了只属于她的历史。就这一条,《伪满洲国》就了不起。虽然《伪满洲国》的命运不如《额尔古纳河右岸》那么好,《额尔古纳河右岸》获得了茅盾文学奖,获得了更多读者的关注。可是说实在的,我们这些人又不是媒体人,也不是专门去卖她书的人,我们看问题的角度还是有所区别的。 如果以文学奖去衡量迟子建的话,我个人认为她起码该获得两个茅盾文学奖。她没有获得两个茅盾文学奖,反过来也不影响《伪满洲国》这本书的质量和地位。 何平:刚才飞宇教授说了一个问题,我们的阅读不要太容易被评奖、被大众媒体所左右。大众媒体有一套它的生产机制,它所关注的不一定是文学的东西。最近敬泽转了一篇文章,有一个人专门从植物学的角度研究子建的小说。 迟子建:《额尔古纳河右岸》获得文学奖以后获得评论比较多。那篇文章是一个武汉大学的教授写的,完全从我写的那个北纬53度左右地区植物的角度,比如卡娃娃草,还有我写了马粪包,什么时候开什么样的花,驯鹿整个的迁徙,苔藓的名称,包括森林湖泊,包括森林的退化等等,所有人物的走向跟这个植物的变迁是在一起的。我觉得这个人确实很了不起,我没有看过这种解读。 何平:每年到了诺贝尔奖的时候,很多人都会写一个题目——《从中国到斯德哥尔摩有多远》。陈迈平先生的夫人陈安娜翻译了《额尔古纳河右岸》,这些年对于汉语文学在世界的传播做了很多工作。我们现在汉语言文学在世界上的贡献是陈迈平夫妇给予的。下面请迈平兄聊一聊。 陈迈平:迟子建是安娜非常喜爱的作家,她读完的迟子建作品比我还多。比如她就读完了《伪满洲国》。我知道子建非常不容易,今年我们在瑞典出版了她的《额尔古纳河右岸》,我就想请迟子建去瑞典,也在那里做这样的一场活动。不过遗憾未能如愿。 好像是前年安娜要动手翻译《额尔古纳河右岸》的时候,我特意跟她说要去那个地方,拜见作者,跟作者有直接接触,对翻译有帮助。我们也去了额尔古纳河右岸那个地方,安娜觉得这很像她自己的家乡,因为她是瑞典北部出生长大的,环境几乎一样,到处是森林,那里也都是养麋鹿。 我要告诉大家迟子建真的是一个非常好的作家。对迟子建我不是喜爱,是敬重。刚才他们说了很多迟子建,说得好像她要去世了一样。我觉得不要悲,她有一种巾帼英雄的气质,她触及很多女作家不触及的一些方面。 现在很看好60后这一代作家 陈迈平:我把作家也分代。我现在很看好60后这一代。我是50后,我也有很多50后作家朋友,包括莫言。这代作家里也有很多好的作家,很多跟我同岁的,比如贾平凹、韩少功。但是我觉得50后作家在莫言得奖之后差不多了。 现在该60后的作家脱颖而出了,通俗地说该你们赢一把了。因为这一代作家他们的天时地利人和,也比较特殊。 50后的作家多少对“文革”有记忆。飞宇也写了关于“文革”的作品。但是我们的记忆中像韩少功,你们可能不知道,我们那个时候想写历史也写不了。因为历史对我们是封闭的,要像迟子建那样查资料去做调查工作,没门。不是我们不想写,我们没有这个条件。所以我们写的多半还是自己所认识的那个环境,也是有局限。我把我们这一代又分成两种,一种叫知青作家,一种就是农村长大的孩子。知青作家,比如郑义。但是没有写过那些农村长大的,你们顺着黄河流域,从西部一路往东,陕西有贾平凹,河南有阎连科、有刘震云,下游有莫言。这些农村长大的作家比城里长大的作家写得好。我们这一代作家真的是差不多了,有点危机,很多作家写不出东西。但是60后这代作家,尤其1964年、1965年的,苏童还早一点。 迟子建:比我大一岁。 陈迈平:因为他们进入改革开放时期了。改革开放有两个意思,一个是历史对你的开放,还有一个外国文化对你们的开放。你们的眼界比我们开阔得多,所以你们是蓄势而发,你们脑子里没有什么限制,你们的自由大多了。 我是很幸运的,安娜是一个瑞典语非常好的人。她不是中文好。很多学了中文的人本国语言未必好。她的父母都是瑞典语文老师,她现在已经翻译了60多部书,莫言有四五部,阎连科有四五部,余华也有四五部。我跟她也经常说,我们应该把眼光放到60后的作家。 我现在办了一个出版社,我只出了三本书,一本是毕飞宇的《玉米》,一本是迟子建的《额尔古纳河右岸》。格非我们也是一直关注的,格非1996年我就请到斯德哥尔摩,还有余华、朱文。我觉得迟子建这一代的作家是非常有希望的。 这个希望也并不在于得不得奖。说实话,诺贝尔奖没有那么了不起。中国文学在世界上已经占有它的重要位置。中国读者经常可以记住伟大的外国作家,一说就是托尔斯泰什么的。但是中国作家在西方来说是非常边缘的,莫言要不是得诺贝尔文学奖,他的书同样卖不好,不管你写的多好。 戴任何的桂冠对我来说都是负担 何平:陈迈平先生讲,今天在台上的飞宇、格非、迟子建,现在是他们这批作家登场的时候了,而且他们的参照系是世界文学。 迟子建:我不代表60后作家,我代表自己。 我很早参加一次中国、挪威的文学论坛,大概是2000年的时候。我在那里有一个几分钟的演讲,熟悉我散文的读者会知道。我结尾说,我童年在故乡北极村的时候,北极村就这么大。当我成年以后到过很多的地方,见到更多的人、更绚丽的风景以后,我回过头来看世界还是那么大,它真的是一个小小的北极村。我只不过一步一个脚印这样走,我最后归于我的土地。 至于任何的评价体系对一个作家来讲完全是不重要的。因为一个人要活着,尤其像我这样的女人活着,是需要文学作为伴侣的。现在文学是我生命的一个伴侣,我对这个伴侣的要求只是陪伴我的人生。它能陪伴我好好地到80岁,我会说生命万岁,文学万岁,其他的什么都没有都挺好。 在我成为我家唯一主人的时候,有一支无形的笔伴随着我,跟随着我,安抚着我,我觉得远比外界那些荣誉,哪怕是至高的荣誉都重要。我觉得很累的,我的颈椎又不好,戴任何的桂冠对我来说都是负担。 写《伪满洲国》的时候,是我人生最幸福的两年。写作需要才华,需要体力。我那个时候体力充沛,所以写它的时候非常畅快。《伪满洲国》我是手写的,我现在还保留着手写稿,六个很大的笔记本基本工整,修改的地方极少。 何平:接下来发言的这位季进是著名教授,而且国内没有哪一个人像他认识这么多的汉学家,他另外一个名字叫季哈佛。 季进:迟子建的作品我基本上都看过,偏偏《伪满洲国》这个小说很奇怪,感觉不是一个20年前的旧作,而是迟子建刚拿出来的新作。她始终维持在相当高的水准上,其他的也不怎么管,一心营造自己的文学世界。这一点真是值得我们尊敬。我读完之后马上给迟子建发了一个短信,我说,“这真的是一部被低估的小说。” 用一个最简单的概括,它是一个抒情的史诗、一个有情的史诗。这种呈现不是宏大叙事,而是一种老百姓的视角。这种写法有一定的冒险,因为《伪满洲国》这个名字已经吊起了读者的预期,以为是一个宏大的历史叙事。但是进入到小说世界,发现是一个最最日常、进入到生活肌理当中的叙事。这样的小说叙事来呈现这样宏大的主题,两者之间形成非常奇妙的张力,我觉得这是这个作品非常吸引人的地方。在日常化的叙事当中,那样一种抒情性的东西、人性的东西、有情的东西,使得这个小说那么充沛,那么丰满。我觉得这个小说将在当代文学史上占有一个非常重要的地位。整理/雨驿 (责任编辑:admin) |