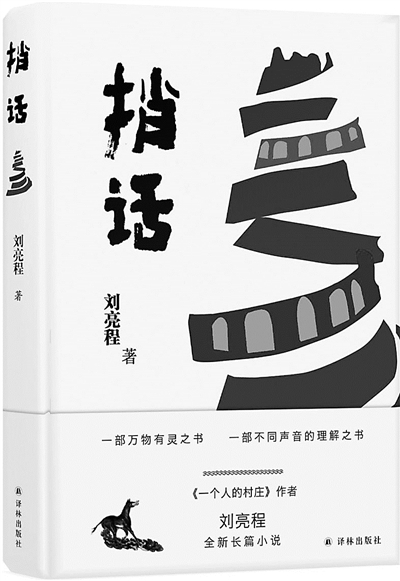

绘图:张永和 主题:小说家也是捎话人——刘亮程全新长篇《捎话》新书分享会 时间:2018年12月25日晚 7点 地点:言几又·方寸 北京王府中环店 嘉宾:刘亮程 作家、代表作《捎话》《一个人的村庄》 李 舫 作家、《人民日报》海外版副总编 主办:译林出版社 “一个好故事里必定隐藏着另一个故事,故事偷运故事,被隐藏的故事才是最后要讲出来的。用千言万语,捎那不能说出的一句。小说家也是捎话人,小说也是捎话艺术。” ——刘亮程  《捎话》是著名作家、鲁迅文学奖得主刘亮程暌违多年推出的全新长篇力作。这部新作秉承和延续了刘亮程自《一个人的村庄》开始就为读者所熟知的“万物有灵”创作观。故事从民间捎话人“库”和小母驴“谢”等不同视角讲述,通过虚与实的艺术交错,审视人类的精神之战和物质之争,呈现了瑰丽的异域风貌。 那个时候驴还在大地上,还在村庄里 还在远远近近的道路上 那时候我觉得这个世界如此之好 李舫:亮程大家都知道,他是以散文著名。他的小说其实也写得非常好,一手小说,一手散文,两手文章都是大有洞天、大有乾坤。 长篇小说《捎话》构筑了一个非常神奇的世界,万物都有灵魂,驴子有灵魂,人有灵魂。人的灵魂还有碎片,在人死后,他身体中的各种碎片会慢慢聚集,于人体之外再形成一个灵魂。灵魂又慢慢地回到身体里,让人完成他的死亡过程,之后再从人的身体里飘出去。 刘亮程:现在这些大地上,已经少有毛驴了。我这个书的主人公,是一头叫“谢”的小毛驴。 我的整个半生,其实是跟驴这样的动物一起度过的。在我小的时候,在我青年和中年的时候,毛驴这种动物,还遍布我的家乡。新疆处处能听到毛驴的叫声,看到赶驴车的人。尤其到了礼拜天,万头毛驴拉着千万辆驴车,在巴扎上集聚。 《捎话》之前我写过一本长篇,叫《凿空》。《凿空》就写了一个万驴齐鸣的世界。那个时候驴还在大地上,还在村庄里,还在远远近近的道路上。那时候我觉得这个世界如此之好,有人的声音也有驴的声音。后来这种毛驴就被三轮车替代了,因为毛驴跑得太慢,毛驴还要吃草、还得人养活,他们就嫌毛驴太麻烦。 前段时间我又去下乡,已经被三轮车替换了毛驴的这些农家,又开始怀念毛驴了。因为现在驴涨价,从以前的七百元一头涨到一万七了,但是家家户户都没有毛驴了。那些养过驴的人家在怀念驴,说以前院子里有头驴的时候,人住在驴的隔壁,驴也住在人的隔壁,仿佛是邻居。推开院门,会有一双驴的眼睛在看你,它会给你打招呼,冲你叫,三轮车不会。三轮车虽然有两个前灯,但那是玻璃的,三轮车用三年就变成一堆废铁,但是驴养三年会下三个驴娃,小驴崽,家里面又会多一个收入。 就是一个生命从生活中被牵走、被宰杀掉的时候,有没有人去想我们的生活中少了什么?可能更多人会认为,我们的生活中多了一个代步的工具。但少了一同生活的这样一个生命。我在写《凿空》的时候就写到一句,“以后大地上再没有毛驴了,再没有毛驴这样一种动物,用它忧郁的眼神在看这个世界,看这个人生”。 当这个世界再没有驴这样一种动物的时候,这个世界就变成了一个纯粹人的世界,只有人在看人,只有人在听人说话,只有人在孤独地相互看见、相互爱、相互恨、相互遗忘、相互被记住。这样一个人生是多么的荒谬,甚至没有一头驴去见证他。 这就是我生活中刚刚过去的这二十年三十年,毛驴这种动物不见了,到哪儿看到都是人的四目相对。所以在《捎话》中,我把千年前那头毛驴又拉了回来,让它作为一句话,作为一部经书的承载者,被那个“捎话人”牵着上路,穿越漫长的时间空间。 千年前的众声喧哗 当我们把它唤醒的时候 它依然可以刺痛今天的人 李舫:我现在很想知道,他是捎了一句什么话? 刘亮程:其实《捎话》的故事情节不太复杂。毗沙国的西昆寺,库作为捎话人,受毗沙国委托,将一头小毛驴捎到敌对国黑勒的桃花天寺。这两个寺以前信的是同一种教,叫空教。这头毛驴身上,就已经藏了一部《空经》。一人一驴,就这样上路了,等于一句话也上路了。这句话被那个不知情的库捎着,穿越千里,穿过两个敌对国之间漫长的战争,也穿越一场又一场的死亡。 最后这句话到达了黑勒的桃花天寺。到达的时候,接话的人已经改了宗,他不相信这句话也不需要这句话了。毛驴就被屠杀掉了,皮子埋在沙漠中。捎话人库,也在那个桃花寺被强迫着改了宗。但是这个话已经变成鬼魂,寄身或者附身在库的身上,他没办法不相信那句话。因为那个话刻在它身上,变成鬼魂,那个语言还在它身上存在,所以它没办法扔掉。人可以改变信仰,可以改变自己的初衷,从一种宗教改成了另一个,但是驴没办法做到。所以这头毛驴是作为鬼魂,寄宿在库的身体中。 又在另一场战争中,库携带着鬼魂,携带了一个改了宗的民工回到自己家乡。看着自己家乡祖业,看着自己信仰了一生、他的祖先信仰了千年的这样一个叫空教的古老宗教,在那块土地上覆灭。甚至说他家乡语言的舌头,都被全部地腐烂成土。一种精神征服另一种精神,伴随着的是征服者也消灭了对方的语言。 这是整个这本书的轮廓。在人的声音之上是鸡鸣、狗吠、驴叫,和尘土以及万千鬼魂的声音。他们参与在大地的众生喧哗和这种捎话中。在整个这部书中,人的捎话只是一个线索,更多的是其他动物的话,与其他生命的话语和鬼魂的话语。所有的这些声音,被一个叫小说家的人,通过一部小说带到了今天。 千年前的众声喧哗,当它被今天的人们听到的时候,它依然是今天的声音。历史并没有过去,历史中那些声音,并没有完全消灭。当我们把它唤醒的时候,它依然可以刺痛今天的人,依然可以被今天的耳朵听见,被今天人们的心灵接收。我觉得这是一个小说家——捎话人的职责。 李舫:这个故事是曾经存在于你的生活里呢?还是在你的想象里构造出来的? 刘亮程:整个《捎话》的故事有一个隐约的历史背景,但这个背景是模糊的。所有的故事细节都是原创的,但是在那些碎片的故事中,你可以隐约感觉到,历史中有这样的事情发生。 作家可能虚构出许许多多看似匪夷所思的故事,但这些故事可能都有生活的影子在里面。 一部优秀的文学作品 应该就像一场梦一样 孤悬在生活的头顶 李舫:书里面还讲了鬼魂的故事,我读起来没有毛骨悚然的感觉。是你的成长故事里有的吗?还是你完全靠虚构来的? 刘亮程:我觉得一个中国作家要写鬼文化,根本都不用想象。我们的文化从先祖时代、上古时代开始,就是鬼文化。《山海经》是鬼文化,《封神演义》是鬼文化,《聊斋志异》是鬼文化。还有我们民间那种鬼故事,从小听到大,早都相信世间有鬼了,即使你看不见,你也能从别人的讲述中听见。 人生在世,两头见鬼。小时候的孩子都能看见鬼,小时候孩子眼睛天真,可以让鬼魂显形。老了以后,你的体力一旦衰落,眼睛一闭,那些亡人一个一个地出现在你的脑海中,那就是鬼了。你经常害怕,你怕什么?你敢一个人在旷野上走吗?你敢在黑夜中走吗?是因为你怕,你还能怕什么? 我觉得这种东西充满了生活,只是《捎话》这本书中我创造了许多鬼,那种身首各异的鬼,还有那些因为战争造成的无头鬼。你刚才说你不害怕我写的那些鬼,因为我写那些鬼的时候,我也内心充满了温暖。我认为正是因为我在小说中创造了那么多鬼,它让人的此生因为战争、因为衰老结束的时候,还有一个接替者,这个接替者就是鬼。 读者1:下一本书什么时候出来?开始写了没有? 刘亮程:下一组书已经写完一半了。 我做什么都慢。年轻时候觉得自己可干的事很多,没时间写书,更多的时间在想别的事情,做别的事情。五十岁之后,写书特别快乐,一本接一本地开始写。 文学可能需要把自己放在一个远处或高处,就像站在生活之外的云一样,用那样的眼神来打量这个世界。作家这种职业是做什么呢?我认为他什么都做不了,唯一可做的一件事可能就是做梦。 一部优秀的文学作品,应该就是像一场梦一样,孤悬在生活的头顶。我们可以不去管它,它也可以跟生活没有关系。但是你偶尔抽身,想在这个世界外,有一点栖居之地的时候,你可以进入一部作品中,你可以瞬间站在梦的云端,回过头来去打量这个世界。文学是我们对世界的一场梦和一个想法而已,不是做法,所以它没有观念。 当代艺术它要介入社会、介入生活、介入世界最敏感的东西,它需要观念,它需要跟真实的世界发生那种关系,发生冲突。我觉得作家他不去做这一点,作家只是做了一个梦,悬在生活的头顶,把一个想法安置在这个世界旁边,想而不做,它让我们在现实生活中过得过于真实的时候,在那个想法中还能过日子,这是文学。这是文学能够提供给大家的,心灵的栖息之地。 一个作家当然要创生死 要在生命的尽头 给生命找到无限的意义和无限去往的一条道路 刘亮程女儿:这本书讲到死亡比较多,面对死亡可能会比较恐惧吧。但是在这里边看到,好像会是另外一种生的方式。我也想问一下,如何看待死亡这个问题,如果我们真的面对了会怎么样? 刘亮程:正像文学,是一个梦或者一个想法,作家有这种义务去创造生,也创造死。我把《捎话》中这种对死亡的创造叫“创生”。 《捎话》写了许许多多的死亡,但是看完以后,你觉得这个死亡并不存在,或者死亡并不恐惧,是因为作为一个写作者,每当我写到一个生命终结的时候,我都会用这种无限的挽留、无限的悲鸣或者无限的想象,让此生转换或者延长。所以我写的所有的死亡都如花盛开,从死亡的那个瞬间开始,把死写得生机勃勃,让此生朝着我的想象或者我的感知能够到达的那个极限,让你延续下去。 开头写到一头在市场上被宰杀的牛的死,写得那么的悠长,那么的慢。我觉得这是我对死亡的一种理解。其实我们并不知道死亡,我们看到的都是别人在死,自己的亲人、你的邻居、遥远地方的人们,全是他人的死亡。自己的死亡不被看见。正因为不被看见,所以所有看见死亡的人,都跟死亡没有关系。死亡都是他者,这就导致我们其实不懂死亡,活着的人都不懂死亡,都不知道死亡。死亡就是一个传说,死亡只是一个神话,死亡只是一个生命之外的,另外一个更为广阔的生活方式等等。 那文学是做什么的?文学是延长人文精神的。不管是鬼也好,神也好,上帝、佛陀也好,都是祖先给我们创造的一种死亡或者永生方式。一个作家当然要创生死,要在生命的尽头,给生命找到无限的意义和无限去往的这样一条道路。这条道路在我的文字中,它是悠长的、温暖的、如花盛开的,我觉得这是我在这本书中创生的死亡。 那样的一个尘土或者厚土中的归宿 就是中国乡村文化中这些人的天堂 这也是宗教 读者2:我觉得刘老师是把那种万物的生命,翻译成话让我们能懂。我怀疑刘老师是不是把我们这些漂浮的灵魂,都放在现实的动物身上了,您都捎给他们了吗?刚才刘老师的女儿在现场提问父亲怎么考虑死亡这个问题,你们父女之间在家里面讨论这些问题吗? 刘亮程:没有讨论过,因为这种问题都是很远的问题。但是在我现实生活中其实又很近。 我记得我后父在我十几岁的时候,有一天把我和我大哥叫到一起。很庄重地说我已经快六十岁了,按照讲究,老大老二,你们该给我备一口棺材,叫老房。不到六十岁就把棺材做好了,在羊圈里放着。在我们村里有这种防老的习俗,棺材做好,放到那个草坪上面,人还要躺进去试一试长短宽窄,舒不舒适。我觉得有这样一种死亡预习,他慢慢可能会对死亡习以为常。准备嘛,漫长的准备。我后父活了八十七岁,如此漫长的时间,去预备和等待那个时刻。这是我们文化中有的。 再说我们乡村文化中,虽然没有严格意义上的宗教,但死亡教育早早开始。那个祖坟啊,那个族谱啊,都是在告诉你有一个去处。尤其那个祖坟你去看看就知道了。你虽然二三十岁,但那个位置咱们得留着,早留着,你多去。你要多去几趟,你就知道那个地方不恐惧,祖先都在那,是吧?迟早会归入,离家也不远,躺在那样一个尘土之下,人间的声音尽在。那样的一个尘土或者厚土中的归宿,就是中国乡村文化中这些人的天堂。我们没有把天堂建在天上,但是我们建在乡土中,温暖的厚土中,这是我们的归宿。所以也是宗教,这也是宗教。 我依然怀念写《一个人的村庄》时那个状态 我的家乡突然被我看见了 那块地方所有的声音被我听见了 读者3:我最早读您的书也是《一个人的村庄》,那个时候我高二,今年我大学本科快毕业了。当初您写《一个人的村庄》的时候,透过文字我看到的是一个很孤独的写作状态,感觉您完全是出于在黄沙梁的环境里有一些格格不入,然后你有一个自己的表达,但这种表达好像是周遭的人比较难理解的。那部散文集其实是让您从那个黄沙梁走出来了,您到了更大的城市,去体会一种新的生活。我想问现在又过去了很多年,您再回头看那段日子,您对最初的写作生涯,有一个什么样的评价? 刘亮程:其实《一个人的村庄》这本书,许多读者认为我是在村庄里面写的。当它最初发表的时候,好多人认为它是一个农民写的。真实的情况是,这本书是我离开沙湾县那个地方,离开我生活多年的那片村庄,在我三十岁在乌鲁木齐打工期间写的。 假如我一直呆在那个地方,我可能无法写出这样一本书。在乌鲁木齐孤身一人打工的经历,让我获得了一次回过头去再看我的家乡,再认领我的往事的这样一个机会。让我从城市的喧嚣和尘土之中,远远地又真切地,把那个家乡捡了回来。所以那一场写作对于我来说,是对我家乡的一次认领,是在城市认领的一个乡村家乡。 到现在我还依然怀念写《一个人的村庄》时的那个状态。我一个人在乌鲁木齐打工,夫人和女儿他们都在沙湾县。我整天背着一个小包,在街上奔波,跑稿件、拉广告,每个月四百五十块钱工资,上世纪90年代初,很低了。当时北京的工资应该很高。 就在那样的环境中,我觉得我的家乡突然被我看见了,看得那么真切,那么深情。那块地方所有的声音被我听见了,那个村庄的鸡鸣狗吠,那个村庄云朵的声音、花开的声音,全部被我听见了。还有那个村庄的故事,那些发生的没发生的故事,我年轻的时候想过的那种经历,那些白天黑夜,全部都浮现出来。 我当时那种写作状态非常自信,我觉得一个村庄满怀于心呀,无论我从什么地方写起,我都可以写进村庄的一切。所以那本书是从一条狗开始写起来的。我觉得我从一只蚂蚁写起,我仍然能把这个村庄写进,从一根木头开始,我也把它们写进。那样一种写作自信状态,我到现在还非常怀念。后来我写东西就没有那么自信了,变得很犹豫。所以《捎话》这本书犹犹豫豫写了四年才写完,又很谨慎,修改了好多遍,才让译林社出版发行。 语言就是一个作家的气质 简而又简,短而又短,这样一种清朗的语言 适合我的心境,也适合我这样一种表达方式 读者4:想问您一个语言处理方面的问题。您采取的是哪样一种写作过程? 刘亮程:我写作的过程中,没想到一句话,会读出来好听,只想到这一句话,写出来好看。我是一个对语言有洁癖的人,也不叫洁癖,一个句子中多一个字,我都会写不下去,都会停下来。 所以这就导致了,我的文字必须是干干净净的。我在《一个人的村庄》时,就用两种标点符号,句号和逗号。全是句号的很多,本来是标逗号的地方,我也标句号。我觉得,我每一句都在结束,每一句都在了结,我不想用第二句补充第一句,我不想让一句话蔓延到第二句。这是我当时写作的状态。还有拒绝了好多成语,尤其《一个人的村庄》没有成语,还有上世纪八九十年代的流行语以及一些俗语,全都没有。 每个句子都是一种说话的方式,简而又简,短而又短,连接词也没有。当我把这些多余的东西都删得干干净净之后,我说,这样一种清朗的语言,适合我的心境,也适合我这样一种表达方式。每个人可能都有自己的语言形态,在他写作过程中会形成一些语言习惯。我觉得语言就是一个作家的气质,好多作家,语言没有气质。有些我很喜欢的作家,我喜欢那个故事,我不喜欢他的语言,他的语言没气质。 当你的第一句出现之后,其实你的语言就像走台的那个模特一样,就出场了。它应该是亭亭玉立的,那个语言应该是那样的苗条和丰润,那样的优雅,那样的有动感,那样的丰富。这种语言就要靠自己去爱护它,你只有自己爱护自己的语言了,你的语言才能生长成那样。反复地去看这个语言,那些不合时宜的东西不要进入语言,多余的词和句,果断地删掉。 再让自己的语言保持一种紧张,或者松弛。多读古汉语。现代汉语已经被现代人写俗了,写得没有表现力了。因为翻译文学进入以来,我们的汉语中塞入了好多翻译语言的因素,句子越来越长,一个句子中语言成分越来越多。我们越来越不自信,所以在一句话中会塞入那么多的词。我们认为一个词表达不了我们的想法,表达不了我们所表述的生活和世界,就在句子中塞词,让语言变得臃肿,让语言变得没有表现力。 你看看明清笔记,那是最后的中国好语言。疏朗,那种语言的留白,语言的空间,语言的紧张和那种疏朗,真是字字琉璃。一句引乾坤,三言两语就道尽一个场面,说尽一个道理,那是我们的汉语,要向那个汉语去学习。我也不能告诉你,用怎么样的方式去塑造一种自己的好语言,但是我觉得去看看古人的语言,看看被我们丢掉的文言文,肯定有好处。当我们汉语被我们用坏的时候,现在古汉语还完好地保留着,回头去学一下。要懂得把古汉语的东西,作为优秀东西移到现在。 整理/雨驿 (责任编辑:admin) |