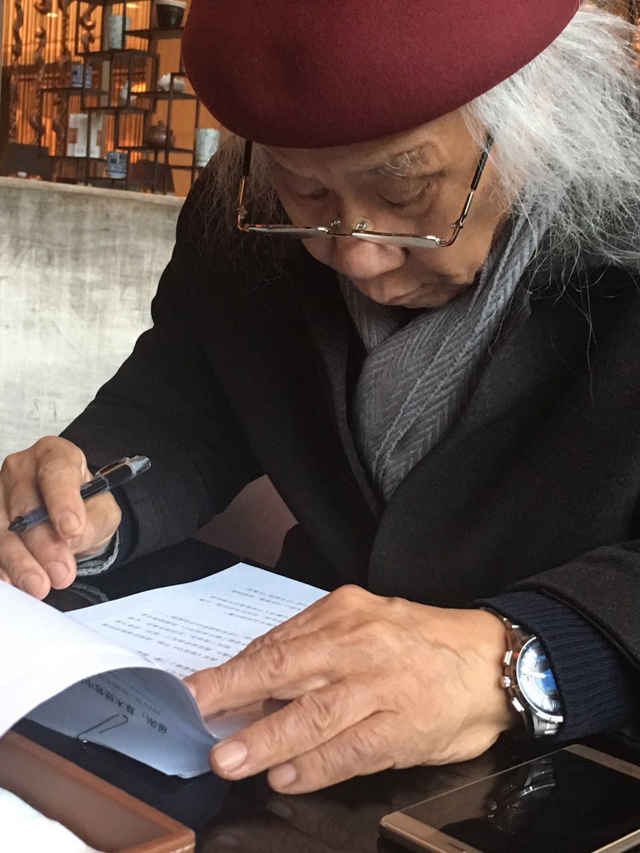

1976年,徐刚长诗《鲁迅》出版时,大概没有想到,42年的今天,自己获得第七届鲁迅文学奖报告文学奖。 三十多年来,他在山水之间跋涉、与农人对话,更多的时候他在倾听,“倾听种树者说,倾听治沙者说,倾听胡杨林中拾柴人说,倾听带着泥土芳香的各种方言,有快乐,有艰困……”也有的时候,他独自徘徊欣赏着那些独特的风景,欣赏祈连山冰川雪线与腾格里沙漠的对峙、塔里木河胡杨林中那棵枯死后千年不倒的胡杨树,以及石头间野草盛开的野花。 他把自己看成了一株山间的草,草木使他有了根的感觉。他甚至长成了树的枝节,这使他独具葱郁的风景和宁静。 不知道什么样的种子落进了他的心里,驱使他牵挂着大地的秘密。他以史笔和诗笔持续书写大地的疼痛:森林锐减、河流污染、土地沙漠化;他以神性的细节为沉默而高贵地飘逝的植物立传。 徐刚的作品被誉为“绿色经典”,他也被称为自然文学之父、奠基人……众多头衔中,徐刚最珍惜的是诗人头衔。他的诗是从心灵出发,是从地里生发的 ,他称之为是真正的诗 中华读书报:您的文学创作最早是从诗歌起步的,走上文学道路,是受到谁的影响谁? 徐刚:我在小学六年级接触到旧体诗。“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。窗寒西岭千秋雪,门泊东吴万里船。”不知道好在什么地方,但是觉得感人。我对诗的兴趣,很可能是那时积累的。小学时的语文老师张其文很喜欢古典文学和诗歌,布置家庭作业让我们每人写一首诗,要我们写得顺口压韵。所有同学都傻了,我们都不知道什么是诗。后来我就写了一首诗,隐约记得是这么写的:“我生下三个月就失去了父亲/以后所有光阴/就剩下我和母亲/母亲常年劳动在田野/我更多的是看到她的背影……” 张老师在班里说:“你们知道不知道,我们班里有个天才。徐刚出来念一念你的诗,听完你们就知道什么是诗了。” 张老师对我影响太大了。他非常喜欢我,送我本《唐诗一百首》,这是我拥有的第一本书。后来去当兵时我还一直带着这本书。他对我们的灌输是,当好学生必须学好语文,学好语文必须学好古典文学。他把我平生的第一次创作推荐给黑板报,那就无比光荣了。小学毕业后我不想考初中,因为母亲太苦了。那时已经有合作社了,我想我可以放鸭子。张老师第二天就到我家里,告诉我妈一句话:“你这个儿子一定要让他考初中,将来是个诗人的料。” 上了初中,暑假我回到母校,想去看望张老师。留下的校工告诉我,张老师上吊了(那时候“反右”已经开始,张老师在国共合作时是国民党区分部委员)。当时我就嚎啕大哭。他的死,让我第一次感觉到人生的凄凉。 中华读书报:您的写作一半是诗歌,一半是报告文学。发表诗歌是什么时候?写诗对您有怎样的影响? 徐刚:1964年,我在《解放军文艺》发表第一首诗。当时的诗歌编辑是李瑛。我考上北大后专门拜访过李瑛,他清楚地记得我写的诗是《哨所红光》。 在我后来的作品中,对文字的讲究是一个特点。即使年轻时出手快,我也绝不粗制滥造。因为我有诗的基础。作品要过关,最主要的是文字过关。清朝哲学家戴东原在《孟子字义疏证》中提出一个重要观点,书以句成,句以词成,词以字成。他认为,从文字的角度考量,字是最重要的。 中华读书报:大学里最主要的收获是什么? 徐刚:我在大学里读完《鲁迅全集》。读鲁迅,是为了写鲁迅的长诗。上午如果没课,我就到阅览室读书到中午,吃一块馒头再接着读。负责图书馆的包老师看我每天都这样,就专门给我提供一杯热水。包老师还提醒我要看许广平的回忆录,其中有很多动人的细节。 我崇拜的近代文人第一个就是鲁迅,最喜欢的是鲁迅的《朝花夕拾》《野草》。其次是他的小说。我在他的书里,读到了人与自然的内容,比如他为周作人写了一篇序,提到了西方沙漠化的问题。鲁迅说,中国的沙漠也在扩大,“林木伐尽,水泽湮枯,将来的一滴水,将和血液等价。”那时看了很新鲜,也感到惊讶。水的重要性第一次出现在我的脑海中。那个年代,只有鲁迅能说出这样的话。后来我写人与自然,不能说完全是因为这个,但这句话一直在我脑海中。 中华读书报:1977年您曾出版长诗《鲁迅》,您怎么评价鲁迅? 徐刚:我认为,真正的文化旗手是鲁迅。写《鲁迅》长诗离不开当时的时代背景。我强调了鲁迅是文化旗手,也强调了鲁迅对毛泽东的拥护。相反,鲁迅生活方面的内容写得比较少。这是个遗憾。 我对鲁迅很佩服,一是风骨,文人首先要有风骨;二是鲁迅的文字,漂亮极了,尤其是《阿Q正传》《狂人日记》《野草》……读书相对有限的年代,我有幸碰到鲁迅的作品,像是钻进巨大的矿山,苦读钻研了好多年。他的作品我看了不止一遍。直到现在,鲁迅先生仍然是我的最佩服的那个时代的文人之一,他的人品、人格、对写作的严谨——尽管他也有些观点是偏见,比如他不主张中国人读中国的旧书,其实中国的古典文学是他最深厚的基础。 中华读书报:后来是什么机缘到了《人民日报》? 徐刚:我曾收到两个上调函,一个《诗刊》,一个是《人民文学》,组织上都不放。《人民日报》的袁鹰去崇明找我时,县委书记赵志良当场把组织部人找来签字盖章,这样才去了《人民日报》。袁鹰还到我乡下的家里住了两个晚上说服我的母亲。袁鹰这一去改变了我一生的命运。我在小学六年级读到袁鹰的《时光老人的礼物》,后来成了他的老部下,带了我十年。我曾应约写过一篇回忆文章《袁鹰吾师》,至今未见出版。 中华读书报:在您的人生经历中,和哪些诗人交往比较密切? 徐刚:我相信缘份。1961年,我在《人民文学》杂志上读到郭小川的《望星空》,我觉得太好了,抄在本子上,郭小川的名字从此记在我心里。大学毕业之前我接到一个电话,是《光明日报》的杜慧打来的,让我去趟报社。等她忙完手头的活儿,把带我到华仁路31号。我心里一直很纳闷,直到跟着她上了楼,她敲门说:“小川,我把徐刚给你带来了。” 这一次见面太难忘了。我从《望星空》开始,说到在部队的时候读到他的《甘蔗林——青纱帐》,我还说给他写了一封信,但是不知道寄到哪里。 郭小川很高兴。他问了我很多,告诉我有条件一定要多读书,古今中外,没有比读书更能了解作者的内心;他鼓励我写家乡写母亲,有机会要走出去。还说,“崇明岛是你创作的家园”——全部让他说中了。 中华读书报:第一次见郭小川,您对他有怎样的印象? 徐刚:亲切和善的大哥的形象。他留我吃饭,用花生米招待我,还喝了一小杯酒。那时候生活很困难,他说安徽诗人严阵每逢过年都给他寄一包花生米。 中华读书报:大学毕业后回到崇明,对您的人生和创作有怎样的影响? 徐刚:当时崇明的县委书记在部队当过干部,了解我的情况,让我去写作组。我常常在崇明岛上转,从图书馆里调来历史书看,为我后来写《崇明岛传》打下基础。我也写了很多报道,有一次给《解放日报》送稿子,住在《解放日报》的大宿舍,很偶然的机会结识了姜德明,一见如故。后来我才知道他是《人民日报》的,也是鲁迅研究专家。我们讲到鲁迅故居,讲到鲁迅床上摆着的竹篮和里面换洗的衣服。他告诉我:你就以“鲁迅的竹篮”为题写一首诗。 中华读书报:您创作了很多诗歌与散文,《徐刚九行抒情诗》《抒情诗100首》《小草》《秋天的雕像》等,在文坛很有影响。什么机缘转向报告文学创作? 徐刚:我是1986年开始写《伐木者,醒来!》,在这之前,我在1982年写过诗歌《黄山,请给我一点绿》,那时就想用诗歌来表现对自然的关注。 我有两次登山,都很有收获。一次是1979年登泰山,太陡了,爬不上去,这时后边上来几个挑夫。他们是往山顶运水,古龙色的皮肤,浑身是汗,短裤都湿了。如此承担重负的人都能上山,我怎么就爬不上去?我跟在他们后面一步步爬到山顶。那次经历,我忽然发现,不是一览众山小,人世间的很多事情,都变得微不足道;一次是1982年登黄山。黄山太美了,所有的山峰像刀切了一般。爬上天都峰,我看见山崖上一簇杜鹃花,写了一首《悬崖上的红杜鹃》:“你悬崖上的红杜鹃,/对着我莞尔一笑,却使我心惊胆战!/我唯恐你掉下,/在峡谷里粉身碎骨——/美,从来都是面临着灾难……”后来这首诗印在黄山门票的后面。美国夏威夷大学曾出版中国诗选,书名就是《悬崖上的红杜鹃》。从这时候,我的诗风已经开始改变了。1987年大兴安岭发生火灾,我开始思考森林和人类的关系。一位朋友告诉我,武夷山有个人叫陈建霖,为保护树木立了“毁林碑”,我就跑到武夷山找到陈建霖,跟他一起生活了半个月,写成《伐木者,醒来!》,发表在《新观察》杂志,《新华文摘》全文转载。 《黄山,请给我一点绿》,代表徐刚的人生观的一种改变。它为徐刚写人与自然做好了思想上的准备 中华读书报:关于报告文学创作,您有怎样的主张? 徐刚:严格来说,写诗写散文的人才能写好报告文学。有个老画家说,如果不是诗人,就不要写字,也不要画画。诗性可以滋润你的文字,可以引导你的感情进入字里行间。写诗的人毕竟讲究文字。我说的是真正的诗人。在王国维的《人间词话》里,诗以境界为上。当我写人与自然的题材时,其中就有了新的境界:人类与万类万物共同生存构成了生命的广大和美丽。 中华读书报:2000年,大型生态纪录片《穿越风沙线》,开创了中国森林的“生态影像档案”,引起了很大的反响。为什么您会参与这样的行动? 徐刚:我希望更多的人了解“三北防护林”的艰难。河西走廊的一边是祁连山,一边是腾格里沙漠,古浪县有个小村叫“八步沙”,清末民国时有八个沙丘,故名“八步沙”。但因为过度耕作过度放牧,八步沙变成3万亩荒滩,沙漠每时每刻都在威胁家园。八步沙的六个老农民,用他们的全部家产治理沙地。我去的时候,农民第一次接待所谓北京来的作家,他们在炕前的沙地上洒了水,沏了茉莉花茶,水对他们来说是多么珍贵啊!他们带我去看治理的那片沙地。他们梦想有一口井。我去了三次八步沙,第二次去的时候,有两个农民已经去世了,他们的儿子接过来。我第三次到八步沙的时候,三万多亩荒地上一片葱绿,还有了一口井。 香港凤凰卫视的老板和总编辑在飞机上偶尔见到一本《人民文学》,偶尔见到我写的《中国风沙线》,约我作为《穿越风沙线》专题片的嘉宾主持,三个多月的时间,我从东部黑龙江宾县一直走到帕米尔高原。我认定,我们必须要面对的一个问题,就是沙漠化,“将来的一滴水将和血液等价”,鲁迅的话再一次跳出来。 中华读书报:12年后您又参与《大地寻梦》,重访《穿越风沙线》走访过的老朋友和老地方,12年间“三北”生态状况发生了怎样的变化? 徐刚:只能依靠人民大众改变生态平衡。中国的生态只有人民大众才能维护,才能倡导新的环境,最高的生态利益是人民大众享受的,为生态平衡做出无私奉献的,是中国的农民。我永远怀念最早种植三北防护林的农民、运水的毛驴和跟在毛驴后面的孩子。还有农林的技术干部,是他们和农民一起承担了阻截中国风沙线,创建三北防护林的艰巨任务。 当时农民治沙每天的报酬是一块一毛五分钱,什么概念?可以买三个小苹果或者买四个馁德烧饼或者五盒黑市火柴。人是渴的,孩子是渴的,毛驴是渴的,孩子趁大人不注意,用手指在水桶里醮一醮水送到嘴里。毛驴喝不到水,排出的粪都是沙包蛋。他们把水浇到刚种下的树里,第一桶水要浇透,这棵树一生就只有这一桶水。 “三北”防护林工程是1978年启动的。2000年,《穿越风沙线》摄制组从三北防护林东端起点黑龙江省宾县出发,到三北防护林最西端的新疆西部乌孜别里山口,行程25000公里。12年后重访故地老友,我把这种缘分比喻成“森林在冥冥之中的召唤”。近十几年,我们治理沙漠化还是有效的,大规模的机械化的种植,沙漠已被绿色覆盖。 中华读书报:写自然文学,您也基本上成为生态专家。在不断的写作中,您收获了什么? 徐刚:我写人与自然,是从写沙漠开始。我了解中国沙漠化的进度,当初每年三千多平方公里。三千多良田家园都要变成沙漠,最近的离北京直线距离是一百公里多一点。生态有各种各样的,有陆地的、草原的、湿地的,也包括沙漠,流动的沙漠也是生态之一。沙漠不完全是人为的因素,地质演变过程中山脉顶上的石块不断跌落,风吹雨打变成越来越细的沙——谁也无法消灭沙子。因此我对自己说:人要学会渺小自己。 徐刚曾是一个很自傲的人。但我在沙漠里学会一句话:你不要认为自己是地球的主人,要认识到你是地球的仆人,才会有真正的青山绿水,我们的土地才能成为完整的大地。“大地共同体”的概念是美国哲学家莱奥波尔德提出的,他把大地伦理的边界推向世界万物,人和草共生共存的土地才有大地的完整性,这是人与自然的最高境界。甘地说,人是大地的仆人。这是我写人与自然的最终的意象。 中华读书报:自然文学的创作中,您关注的领域也是有变化的。 徐刚:我写自然文学,在当时不是主流文学,但它影响人类的重大问题。这是我在写作上的自我选择,我看到故乡当年可以连蝌蚪一起喝下去的河水变黑了,河水污染后出现了奇怪的生物,可以倒游的小龙虾。过去是“白毛浮绿水”现在是“白毛浮黑水”。我最开始关注的是沙漠化,生态环境中对人类后代生命危胁最大的是沙漠。还有就是水。我写得最多的是水。若干年前在华北,无河不干,在南方,有水皆污。喝进去的水直接流进我们的血液。在中国,还有相当农民喝不到洁净的水,这是我最忧心重重的。如果我们不注意水环境的改善和保护,我们这个民族将没有可持续的未来,有了可持续的江河就有可持续的未来。 中华读书报:您的作品不仅以“大”命名,如《大山水》《大森林》,也确实磅礴大气,大开大阖。 徐刚:我没有刻意追求大,我努力渺小自己。森林是人类的摇篮是文化的摇篮,不用“大森林”,无以用来彰显书的内容和主题,无法传输我在这本书中希望带给读者的想法。《大森林》综合了三十年来我对森林和自然的梳理和思考。它跟以前相比,有一个明显的特点是比较平静了。我特别讲究大开大阖追根溯源。这个根源就是中国传统文化,即《诗经》《道德经》《孟子》《庄子》等。《孟子》比《论语》丰富得多,里面不但讲要保护生态,还要养心,既要养树又要养心。我喜欢从中国传统经典中汲取营养。 自然文学之涌现,改变了报告文学的写作甚至改变了文学的写作。徐刚的报告文学自呐喊开始,渐次深入至家园土地,率先把文学即人学,转变为人与自然之学 中华读书报:可否谈谈《大森林》?这部近五十万字的著作引经据典,堪称兼具诗性与史性的森林文化史。 徐刚:我在《大森林》里重点写了草木。最早给人类提供给养的是草,是草的籽、草的根、茎以及草旁边的水,但我们对草是最熟视无睹的。这部书的写作始于2010年,从史前到历朝历代乃至当下森林草木,体制沿革之种种及文化流变,涉及植物、地理、气象、文学、历史、考古及文化人类学等多种学科,包括云南山水、大漠胡杨、森林文化说、林中路等,林改的内容、森林植被的现状。森林的历史就是生命的历史,树参与人类的生存,也参与人类的死亡,某种意义上就是社会发展的历史。当万物安全之时,人类才是安全的。没有了树木和森林,就没有清净的空气和水。而这些才是芸芸众生最原始和最基本的舞台。我们都活在草木和水的荫庇之中。 中华读书报:《大森林》获得第七届鲁迅文学奖,颁奖词是:具有雄浑的史诗品格,融汇多学科知识,指点江山,纵横捭阖,梳理、描绘了中华民族与森林相生相依的历史与传统,有力地体现了“绿水青山就是金山银山”的生态文明理念。 徐刚:绿水青山就是金山银山和绿水青山也是金山银山,仅一字之差,却大不一样。这个思想一步一步在被百姓接受。 80年代自然文学兴起,其背景为改革开放及思想解放,《伐木者,醒来!》的社会影响广及整个社会,但是“发展是硬道理”很快把这个影响压下去了。中国生态环境进一步恶化,更多的作家开始以人与自然为题材,呼告荒漠化之迫近、水污染及保护森林。 写作之于我,先是一种兴趣、爱好,自然文学的探求使我渐渐地感到有一种国家、民族和土地的使命在。 中华读书报:您在文坛,像一个特立独行的大侠。您如何评价自己的自然文学? 徐刚:报告文学在所有文学题材中最容易和利益挂钩。这是很诱惑的事情。屈格平先生说,徐刚一直写生态自然文学,没用过环境部一分钱。我没有找过任何一个单位报销过一分钱。 为什么自费?为了取得自由,为了一种人格的相对独立,谨慎地和利益保持距离。梁启超对知识分子提出过一个前提,“人格之绝对独立,思想之绝对自由”。“绝对”做不到,但相对是可以做到的。 如果自我评价,第一,我比较早地写自然文学,第二,我非常认真地写每一篇自然文学,当成诗和散文写;第三,我坚持的时间很长,写了三十年,不断尝试跨文体,跨题材,跨学科。最后,我只是躬奉其盛,是这一创作队伍中的一员。 中华读书报:在您的文学创作中,传记文学是不可忽略的。您的人物传记,有怎样的追求? 徐刚:我写传记,是受到罗曼•罗兰影响,他写的传记是最美的传记。我追求的是人物在那个时代起过什么作用,在当今时代还能发挥什么作用。康有为、梁启超都是被遗忘的人物,谁还记得《大同书》?谁还记得康有为的流亡?没有人记得。 中华读书报:《民国大江湖•话说袁世凯》《少年中国梦•再读梁启超》 《先知有悲怆•追记康有为》中,有没有颠覆性的认识?关于梁启超,后来您又出了一个版本《烂漫饮冰子(梁启超传)》——写历史人物最困难的是什么? 徐刚:我启图介绍一点社会对他们的误解,比如康有为的参与张勋复辟。我们批判他的时候没有说清楚,梁启超批判他的时候也不尽其详。在那个年代,只有康有为,把世界跟自己、跟中国拉得这么近。他在国外16年,做“耐苦不死之神农”,寻遍大地,亲尝百草,采药配方以治中国之病。我说他是“先知”,一个被我们遗忘的“先知”。他向往的是英国的君主立宪、议会民主,简言之,皇帝没有权力,国家是公有的。这是他想走的路,要改良不要革命,是他一生没有实现的梦。康有为说过,你们打倒一个清政府也就罢了,怎么把五千年的儒家文化也打倒了呢?再比如袁世凯,他对“二十一条”是做了抗争的,其中有一条是在中国各政府部门安插日本顾问,袁世凯说,如果日本人坚持,就不惜一战。在任时,他曾创造了多个‘第一’,训练了中国史上第一支陆军,成立了中国第一个中央银行,建立了中国第一个警察系统。他还是第一部《森林法》《狩猎法》的制定者。 中华读书报:史料来源?如何去伪存真?您写作的动力何在? 徐刚:所有史料必须有真实来源,来源于他们的著作。这里没有采访的问题,他们的后人对祖宗的了解不见得有我了解得多。写已故人物传记,最好的办法是读作品。看不到著作,就从各种各样传记传说当中得到线索,比如有文章提到《大公报》《国闻报》的,我就设法去找。 写作是我的事业是我的使命。能为这些人立传,能为他们人生中的节点说几句公道话,我觉得这是我的荣耀,也是我的责任所在。要不,要我们这些文人干什么?我至少认真读了他们的书,找到了很多我想要的。孙郁说,我写《梁启超传》用了小说的笔法,但一点儿不缺乏真实。我架构人物时可能会有小说笔法。人物传记不能百分百真实。比如对话,对话的历史事实是存在的,对话语言怎么组织?你可以说,这是我虚构的。但是书里绝大部分的人生经历,包括梁启超的故事,方方面面是真实的。 中华读书报:给健在的名人写传记,应该是从您开始的吧?最早写的是《艾青传》? 徐刚:我写艾青时他还是盛年。艾青的确是天才。艾青对我的影响很大。他没告诉我具体的诗怎么写,他对我的教训只有一句话:“徐刚你要梳梳头。”他用天真的眼光告诉我,诗人应以天真之心对待一切。1979年,我陪艾青去海南岛的时候,海浪涌过来,他悄悄地对我说:“徐刚我告诉你,浪头打了我一巴掌。”他的内心有特别多的爱,否则何以能写出“为什么我的眼里常含泪水,因为我对这片土地爱得深沉”?他是特别有人情味、特别天真的诗人。我被他的天真感动。他的眼光总是带着笑,总是那么慈祥。艾青的诗到现在为止,仍然是最优美最优秀的诗,没有人超过他。 艾青是我的灵魂护佑者——在我人生经历中的不同时期。我读的第一首新诗是艾青的,小学五年级的时候,我第一次读的新诗是艾青的《春姑娘》:“在她的大柳筐里,装满了许多东西——红的花,绿的草……”我在旁边加了一句:缺了一种花,黄的是油菜花。老师说,你讲的有道理,但是名人的东西不能随便动。后来我们成为忘年之交,我在杭州和他朝夕相处,他拉着我的手在西湖边散步,谈他的人生。他很豁达,说:“我很幸运,那些波折苦难对我来说是小事情。”《艾青传》里有很多细节,他看了以后也很奇怪,“你怎么记得那么多,没见你记笔记啊!” 中华读书报:无论写人物传记还是写自然文学,感觉都有共通之处。 徐刚:前人留下的精神财富对我们的社会具有根本性,但是被我们今人忽略了,看《康有为全集》《饮冰室合集》,是找到通向中国传统文化的桥梁,我看他们的作品等于又看了一遍《道德经》。写自然文学,同样是找到通向中国传统文化的桥梁,《论语•阳货》中说“子曰:‘小子,何莫学夫《诗》?《诗》可以兴,可以观,可以群,可以怨;迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。’”中国古典文学一直到周作人、汪曾祺都有草木鸟虫的题材。《道德经》里说“上善若水”,水经常处于恶劣环境中,但是它对一切事物都有利,利万物而不争;草木“生生不息”,因为草是柔弱的,柔弱不是弱不禁风,而是要渺小自己。 中华读书报:写了这么多年,是不是在写作上已经没有什么难度了? 徐刚:对我来说每一本书都是一个困难的开始,我都是下了功夫,精心选择不同的开头,出版一次改一次。每一次修改,都是既愉悦又辛苦,没有比享受这个过程更美妙的了,我在不断纠正自己的思路和指向,我不断组织自己觉得新鲜的、美好的文字去表达。 徐刚至今坚持用纸笔写作。他说,自己也在与时俱进,已经学会在ipad上打字并发送邮件 中华读书报:为什么一直坚持手写? 徐刚:手写是习惯,书法我已经练了二三十年了,钢笔更难放下。我手写的时候,文字的架构能够使我想起中国文字的源头,有一种书写的快感。过去都是出版社拿着我的手稿先付印,再把手稿还给我。当然我也在进步之中,现在我已经学会ipad上打字,再发送出去。古人云“苟日新,又日新,日日新”,就是与时俱进。 中华读书报:您怎么看待新媒体对人类的影响? 徐刚:说句公道话,技术的东西,要熟悉地掌握,会给你带来很多方便,但是我们要牢记爱因斯坦的一句话:技术是一把双刃剑。外国有人提出,对现代科技要有新的伦理标准。比如机器人不能随便打人。霍金说,人工智能给人类带来很多方便但是也可能会带来伤害。如果有外星人到来,一定离他远一点。网络给人类带来方便,是交流的进步,这毫无疑问。微信很好用,但是用微信后,一天到晚看手机,我最怕的是这个。实际上我还是更习惯于旧文人的写作方式。一个人在书斋里看书写作,喝茶发呆。 中华读书报:您的作品都有电子版吧?您重视网络传播吗? 徐刚:有的朋友劝我,把我的东西放在网站,我拒绝了。这是我力所不能及的。签过几家网站,像书生网,纯粹就是骗子,太烦了。我也在网上查资料,但多数还是引用公开出版物。总之我是一个过时的老头。偶然会想起与时俱进,那都是被逼的。 简历:徐刚,出生于长江口之崇明岛,世代农人之后,毕业于北京大学中文系。青年时以诗歌成名,散文继之,著有《抒情诗100首》《徐刚九行抒情诗》《徐刚诗选》及散文《秋天的雕像》《夜行笔记》《徐刚散文选》等。自1987年写《伐木者,醒来》始,专注于自然文学之写作,著有《中国:另一种危机》《中国风沙线》《绿色宣言》《守望家园》《地球传》《长江传》《国难》《沉沦的国土》《大坝上的中国》《大山水》《荒门:徐刚散文》等。于传记文学也有涉猎,有《艾青传》《范曾传》《袁世凯传》《梁启超传》《先知有悲怆:追记康有为》《崇明岛传》。《大森林》获第七届鲁迅文学奖报告文学奖。 (责任编辑:admin) |