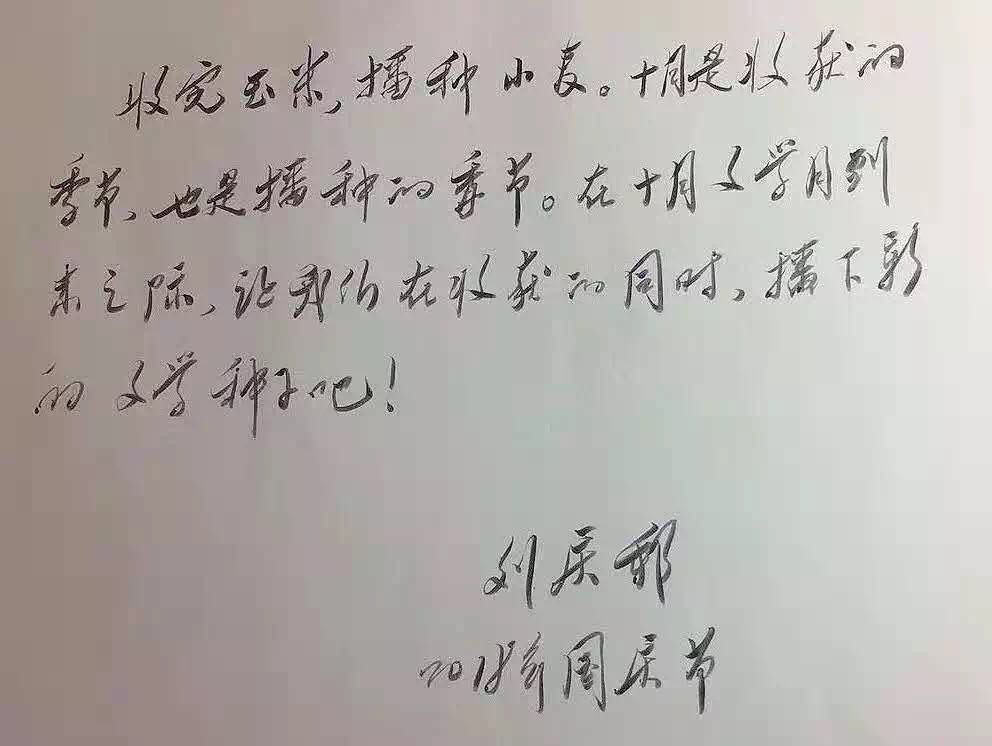

十月文学院的“签约作家机制”,是对作家作品生成机制的一次创新,成为签约作家的一年来,您的创作情况如何? 签约作家机制,对于推动作家的创作有很大的帮助。其实,在签约的时候,我已经动手在写一个长篇了。这部长篇,从去年10月15日开始,写到了今年8月15日,整整十个月,在签约后一年完成。这是我迄今最长的一部长篇,也是我的第十部长篇。我定的题目是《家长》,通过家长的角度写教育,也通过教育的角度写家长。现在这个时代,竞争激烈,很多父母想让孩子出类拔萃,就不遗余力地给孩子施加压力。家长是可爱的,可敬的,也是可怜的,可悲的,可憎的。写家长,也就是在写普遍的人性。 很多人写作时,不愿意让别人对号入座。鲁迅先生的《阿Q正传》写出来后,许多人说可以从中看到熟悉的人,但鲁迅先生说,他不是写具体某一个人,而是把很多人的形象集中了起来。这样,也就有了人性的普遍性。从这个意义上说,我欢迎读者来对号入座,从我的作品中,找到自己的形象。 您的小说,煤矿题材与乡村题材各占了半壁江山,这与您过去的乡村生活经历,以及煤矿记者的职业经验,都是分不开的。但您曾经在一次访谈时说过:“小说是虚构的艺术,想象力才是作家最基本的生产力,小说的故事是在没有故事的地方写故事,是在故事的尽头开始小说的故事。”怎么理解文学中的“虚构”? 我们通常认为,文学与现实的关系很紧密,因为我们都离不开现实;同时,两者的关系也是紧张的,作家对现实往往是质疑的态度。目前,有一种说法,说,现实已经非常丰富了,不用虚构就可以写成小说了,而我不太认同。虽然物质环境是一样的,但每一个人的现实,都是千差万别的。这就要求,我们每个人要找到自己,要写出自己“最难念的经”,这样,我们才能写出自己最真切的生命体验,也与别人的生活有了区别。 托尔斯泰说过,幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。所以,难念的经一定是不同的,个性化的。我们作家,要找到自己“难念的经”与心灵的联系,写出每个人内心的冲突和忧伤。这样,就不会再出现雷同的问题。你可以说,客观现实只有一种,但文学中的现实,会因为主观心灵、个人体验的不同,对客观现实进行修改,这种修改就是虚构。我的任何一部创作,都力图通过适当的虚构,找到并传达对生命最深切的体验。只有有个性的东西,才具有普遍性。 您的最新作品,也是首部长篇非虚构作品,《我就是我母亲——陪护母亲日记》,是一部充满真情的锥心之作,朴素的文字传达出了生存本身的坚实、苦难与厚重。当下,非虚构写作已经成为了一个热点话题。您自己转向非虚构作品的写作,有什么契机吗? 我的首部非虚构作品,原本是我的日记。我在写日记的时候,没有想到发表,也没有想到写成非虚构。我写的初衷,是母亲生病了,我请假去日夜陪护母亲,每天记录母亲做了什么检查,吃了什么药,打了什么针。前后加起来三个多月,我每天记日记。我记下这些,是为了更好地照顾母亲。日记里,除了母亲的病情变化,还有母亲讲的好多故事,我觉得很有意思,就记下来了。因为农村变化很大,有变化就有故事。我还记下了开封的风土人情,以及对一些现象的思索。 后来,母亲去世十多年后,有一天我整理书柜,找到了记在笔记本上的日记,就拿出来看看。我读得很感动,很伤怀,很放不下,于是,就这么一天一天地读下去,突然想到,这些是不是可以发表?于是,我就把它们从笔记本,抄到了稿纸上。结果,得到了大家的高度认可,也获得了各种年度奖项。我觉得,这对母亲,也是一个很好的告慰。 您对于自己的下一部作品,现在有创作计划了吗?如果有,下一本书将会有哪方面的突破? 下一部我打算写一个系列,写“叔叔辈的故事”。我写作几十年,有时候觉得没什么可写的了。但是蓦然一想,我在村里,有一百多个堂叔,可不得了!他们每个人都有故事可写。我会挑其中比较有趣的人,写十来个故事,短篇或者中篇。这些写下来,构成一本书。在我的长篇完成后,我已经开始写了第一篇,我大叔的故事,《叶落桃园》。他曾是国民党的军官,建国后,他溃逃到了台湾,过了很多年才回大陆。我写得非常动感情。我不是想为叔叔们树碑立传,而是想写人生的况味,人性的复杂,通过每一个人的独特故事,来承载我们的时代,写时代打在他们心灵上的烙印。我的叔叔辈们,正好经历了从建国到改革开放的历程,他们是我们村的主干力量,村里的支书,会计,都是他们。我写得兴致勃勃,我想写的各种细节,有时候一个短篇都容纳不下。我对自己说,不要着急,一定要写充分,这么好的题材,不能浪费掉了。 您与十月文学月或者十月出版社是如何结缘的?有没有什么精彩的小故事跟我们分享? 我非常感谢十月杂志,十月文艺出版社,他们一直在扶植着我,我与他们也有着不解之缘。我重要的中篇小说,都是在《十月》发的,如《神木》《东风嫁》《到城里去》。我的长篇,也是十月文艺出版社出得最多。我已经得了七次《十月》的奖。 十月文学院成立后,我也是各种活动的积极参与者。揭牌那一天,我代表北京作家作了发言。后来,在十月文学院的安排下,我和夫人一起去了尼泊尔加德满都的作家居住地,在那里生活了半个月,有不少的收获,被我写成了散文。这些都让我非常难忘。 上一届的十月文学月发布了“十月签约作家”计划,您也一定参与了其中的一些活动。哪些活动给您留下了深刻的印象? 有一个签约作家的对谈活动,阿来、红柯和我,三人对谈。我们是多年的老朋友了。这次活动,我印象非常深。我对红柯的去世,感到非常遗憾。他是签约作家之一,比我们都年轻得多,正是创作的盛年。他在活动上表示,签约之后,他打算写一部新的长篇,叫《鲜花盛开的村庄》。结果,今年刚过了春节,他就去世了。通过这个机会,我也想对红柯的去世表示我的惋惜。印象深的,还有阿来讲的几句话,说他很高兴能成为十月文学院的签约作家,这有助于他开阔视野,对他的创作也有好处。同时他说,他还要保持警惕,在北京不要赶时髦,要坚持一个作家的独立思考。他说得非常好。这是我印象最深的两点。 您对本届十月文学月有怎样的期待和展望? 十月文学月的活动我参加了两届了,今年是第三届。它是一个文学的节日,是作家和读者的盛会。对于推广作品,作家和读者的交流,都非常有帮助。特别是,它对于北京全国文化中心建设,有着非常重要的作用。我一直相信,建文化中心,要首先建文学中心。所以,我希望十月文学月持续地办下去,越办越好,通过积累,获得越来越多的成果。 刘庆邦,十月签约作家。1951年12月生于河南沈丘农村。当过农民、矿工和记者。著有长篇小说《断层》《远方诗意》《平原上的歌谣》《红煤》《遍地月光》《黑白男女》等九部,中短篇小说集、散文集《走窑汉》《梅妞放羊》《遍地白花》《响器》《黄花绣》等六十余种。 (责任编辑:admin) |