|

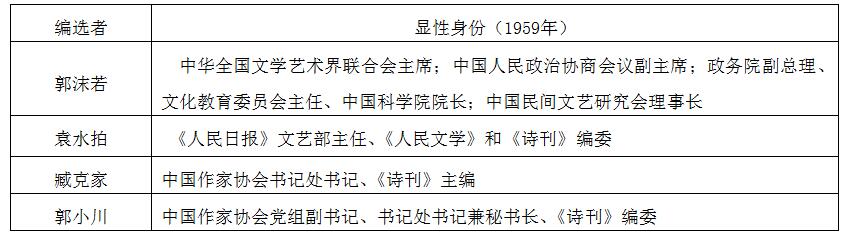

内容提要:1949-1966年中国大陆诗坛出版了大量的诗歌选集,这些选集的序跋含纳着丰富的诗歌理念与诗美风尚的嬗变信息,也尘封着许多耐人寻味的诗坛往事和诗人隐秘的心路历程。在1959年人民文学出版社推出的“建国十周年诗选集”的序跋中,编选者具有鲜明的双重言说身份,显在的身份为文化官员、“自否者”和受恩者,隐在的身份为对诗本体问题执着求索的诗人,双重身份内在规约序跋言说主体的话语修辞行为和编选者的编纂策略,映射出当代诗人复杂而多元的精神维面。 关键词:“十七年”诗歌 序跋 言者身份 修辞行为 作者简介:巫洪亮(1978-),男,福建永定人,博士,龙岩学院文学与传媒学院副教授,南京大学文学院在站博士后,主要从事中国当代诗歌研究。 在20世纪中国现当代诗歌研究版图中,相较于被反复深入阐发与读解的诗歌文本,作为“副文本”资料的诗歌序跋一直在学界遭受“冷遇”,迄今为止不仅少有研究者对序跋资料进行细致的钩沉考证与爬梳剔抉,也尚未有一部系统探究中国现当代诗歌序跋的专著面世,这不能不说是新诗研究的一种缺憾。事实上,在1949-1966年政治与文化相互叠合的时代语境里,诗歌序跋作为进入诗歌文本世界的“门槛”,不但含纳着丰富的诗歌理念与诗美风尚的嬗变信息,也尘封着许多重返诗歌历史现场时亟待探寻的诗坛往事。 1959年建国十周年之际,人民文学出版社隆重推出了展现“新的人民的文学”建设实绩的丛书,其中诗歌部分出版了郭沫若的《骆驼集》、袁水拍的《春莺颂》、臧克家的《欢呼集》、冯至的《十年诗抄》、贺敬之的《放歌集》、阮章竞的《迎春橘颂》、郭小川的《月下集》、田间的《田间诗抄》、闻捷的《生活的赞歌》、石方禹的《和平的最强音》、戈壁舟的《我迎着阳光》、张志民的《村风》、严阵的《繁星集》、韦其麟的《百依鸟》、岩叠等整理的《召树屯》等。若从诗选编选者的身份类别角度看,既有现代诗坛业已成名而后加入当代诗歌创作队伍的“老诗人”,又有“共和国”时期逐渐成长起来的“新诗人”,还有部分少数民族诗人和文化工作者,更为重要的是,这些编选者“作为角色承担者的个人,以角色丛的形式出场”[1]。那么,在诗选序跋中言说者的显性与隐性身份如何隐蔽地影响文本话语修辞行为的?他们又借助哪些话语策略实现特定身份的修辞建构?诗人的角色意识与诗选诗歌经典遴选之间存在何种关联?这些有待详察的问题可以探微文化转型期诗人复杂心路历程并由此照亮序跋文本世界。本文试图以1959年人民文学出版社编辑和发行的诗歌“献礼丛书”中的序跋为剖析对象,探究编选者的言说身份与修辞行为之间的内在隐秘关联。 一 文化官员/诗人的身份建构与修辞行为 与作家出版社“专出当代新创作”不同的是,人民文学出版社主要是“选拔兄弟出版社出版后经过一定时间考验的优秀新作”[2],为了提高丛书的质量和传播效应,1959年人民文学出版社出版诗集遴选诗人时,重点关注诗歌艺术造诣较高且建国后担任一定领导职务的诗人,如表(1):  由表(1)可知,在“建国十周年诗选集”的作者名单中有很大一部分是文化官员,与此同时,他们在当代诗坛中又以诗人身份彰显自身。一般而言,文化官员属于显在角色,而诗人则属于隐在角色,双重身份潜在规约了诗歌序跋言说主体的话语修辞行为。 郭沫若作为时任中华全国文学艺术界联合会主席,其特殊的身份在诗选“前记”中留下了鲜明的印痕。他说:“诗的选辑,主要是由人民文学出版社负责进行的,我只略略有些增删”[3],这句话表面上在简要交代诗选编选的方式与过程,但其角色意识却在貌似客观的陈述中不知不觉地显露出来。由于人民文学出版社出版的选集一般是“经过一定时间考验的优秀新作”,对于普通作者而言,这是诗歌实现“二次传播”和走向经典化的有效途径,是提升诗歌影响力的良好契机,应该积极主动才比较合乎常理。与众不同的是,作为主导诗坛话语权的文艺领导者,郭沫若特定的身份可让出版社主动为其做基础性的编选工作,拥有文化领导人享有的“特殊”待遇,并且他对此种“特殊”待遇并未表现出某种异样感或不适应感,而是对事实进行客观冷静地陈述。有趣的是,对于郭沫若来说,由人民文学出版社负责进行的诗集初选工作显然不是权力的完全“让渡”而是有所保留,因为他又牢牢把握了“略略有些增删”的经典遴选的最终审定权,言辞之间无意中透露了郭沫若作为一名文化官员的角色意识。 袁水拍善于利用《后记》富有“意味”的重复性话语修辞凸显自身的言说身份,他说:“我写的东西”“十分贫乏,无论就题材内容来讲,还是就思想感情来讲。这都是由于我接触群众生活太少,参加实际斗争太少,思想水平底,对生活的认识狭窄而又肤浅”,在最后一段他又重复道:“我所尊敬的同志们指点我要深入群众生活,要在斗争中锻炼自己”[4]。在短短不到三百字的后记里,袁水拍对自己的思想与创作进行了低调评价,但自谦之辞背后是高调的重复——即反复强调“群众生活”和“实际斗争”之于诗人精神塑形与诗歌文本生产的意义,同时“题材”、“思想”、“群众”、“生活”、“斗争”是1950年代文坛话语权力拥有者惯常使用的“高频”热词。袁水拍作为“毛泽东所器重的诗人”,“在1957年‘反右’之际”,“就曾因发表政治讽刺诗《官僚架子滚开》,身临‘右派’边缘的险境,好在邓拓保护他过关,算是有惊无险”[5]。因此他没有郭沫若那样泰然与淡定,而是把《官僚架子滚开》一诗拒之于诗选的经典大门之外,同时又在后记中“收敛”了他前期一些政论文章和“政治讽刺诗”中出现的话语锋芒,尽管如此,他的身份意识亦不知不觉地在其反复而高调的话语修辞与话语选择中显露出来。 和袁水拍一样,臧克家在《欢呼集》的后记里表达了一个文化官员眼中诗歌经典的遴选标尺。他说这部选集是从《臧克家诗选》、《一颗星》和《春风集》三部“集子里挑选出来的”,“这十年来,因为身体实在太差,不但不能深入斗争生活,走马观花的时候也很少。虽然对新事物的感觉并不太迟钝,终于受到限制,不能够深刻的用诗句去表现轰轰烈烈的伟大现实生活”,“朋友们和读者们,对于我的一些爱国主义、歌唱卫星、赞颂苏联和重大政治事件的抒情诗以及‘海滨杂诗’比较欣赏,是有理由的”[6]。这里,臧克家以“身体实在太差”为由,以“虽不能至,然心向往之”的姿态表达了对理想的诗歌经典范式的执着追求,即诗歌应“表现轰轰烈烈的伟大现实生活”,这些诗歌理念表现出一位文化官员对诗歌意识形态属性的高度敏感与倚重——他习惯于从诗与时代重大政治事件联结的紧密程度来判定诗歌的价值。 郭小川作为中国作协党组副书记、书记处书记兼秘书长,这一特定的身份激发了他敏锐的角色意识。他在《权当序言》中旗帜鲜明地表达了自我的战斗姿态:“我愿意让这支笔蘸满了战斗的热情,帮助我们的读者,首先是青年读者生长革命的意志,勇敢地投入‘火热的斗争’”,在短短几十个字的表述中,郭小川选择了“战斗的热情”、“革命的意志”、“火热的斗争”这些负载着革命能量与热力的语词,念念不忘斗争精神之于诗歌价值生成的重大意义:“和我的许多同志一样,我所向往的文学是斗争的文学” [7] 。新中国成立之后,战争年代形成的“斗争哲学”逐渐延伸到新政权领导者的治国理政之中,不断渗透到知识分子的精神谱系之中,这种“斗争哲学”强调“只有对立面的斗争与统一,才能推动事物的发展”[8],受此影响,“新的人民的文艺”建设者积极参与到斗争“对立面”的想象与建构中,参与到当代主流文艺观念的阐释与传播中,郭小川作为当代诗坛的“战士诗人”和文化官员,他坚持把“战斗性”作为估定诗歌经典价值的准绳。 从前述分析可知,不论是郭沫若与袁水拍,还是臧克家与郭小川,文化官员的特殊身份使得其在貌似殊异的诗集自序中,对诗歌价值的自评、诗学理念的阐释、创作道路的回顾都具有话语修辞的趋同性,即在序跋的言说中,比那些非文化官员更加自觉强调诗与政治现实、群众生活、阶级斗争之间的瞬时关联,更加高调倡扬诗歌的意识形态属性和功利性价值取向,藉此引领诗歌主流话语和凝聚诗坛共识。值得注意的是,这些文化官员另一重身份是诗人,诗人的身份意识亦顽强地戳入序跋文本的话语修辞之中。郭沫若在序言中谦虚地说:“如果让我来选择时,可能一首也选不出来”,此番感慨是一个“诗人郭沫若”的肺腑之言。也即是,作为“五四”诗坛的闯将,虽然郭沫若1949年之后创作了许多应景诗作,其诗歌理念已和《女神》时代大异其趣,但是在他内心深处的审美世界中,不时流露出对这些应景之作的审美特质和艺术价值的怀疑与质询,他不无坦诚地说:“自从担负了国家的行政工作,事务繁忙;文艺女神离开我愈来愈远了,不是他抛弃了我,而是我身不由己、被迫地疏远了他。有时候内心深处感受到难言的隐衷”[9]。可见,郭沫若在序跋的字里行间也曲折隐晦地表达了对“文艺女神”的向往和对自己在1949-1959年间的诗歌收成的不满。“诗人袁水拍”在诗集后记里也针对诗歌的艺术问题进行了反思:“掌握诗的艺术是不容易的,在编的时候再读一遍,就更觉得他们在艺术上的缺点是触目的,有些诗散文化,有些诗整齐一些,却也并不显得不随便——还是太粗糙”[10]。尽管这些话含有一定的自谦成分,但亦不乏真诚自省意味,它表现出一个诗人对诗歌本体问题的忧虑。诗人角色意识最为鲜明与自觉的是郭小川,他在诗集的序言里以充满个性的见解传达了当代诗人独特的诗学追求,他说:“文学毕竟是文学,这里需要许多新颖而独特的东西”,“它应当是从海洋中提炼出来的不同反响的、光璨璨的晶体”,诗歌的思想“不是现成的流行的政治语言的翻版,而应当是作者的创见”,当代诗人作家应有“自己的风格,自己的特色,即使他的作品不署名,你可以大致猜中是他的”,“我越来越有一个顽固地观念:一个诗作者一定要有独特的风格”[11]。郭小川的诗人身份深深规约着其诗学理念与话语修辞选择,“新颖”、“独特”、“创见”、“特色”等语词在其诗歌序跋中密集闪现,显示出一个诗人对“新的人民的诗歌”诗质、诗体和诗风的独特理解与追求,如此“标新立异”的艺术追求逐渐形成一种“顽固的观念”和稳定的文化心理结构,让郭小川始终未停下探索的脚步,但是文化官员与诗人双重角色之间产生难以消除的心理矛盾与冲突,让他陷入了深重的焦虑与痛苦之中,他的诗歌文本也因此充满诗性张力——一种集体与个体、共性与个性、时代潮流与美学特色等多重元素巧妙融合产生的审美张力。 应该说,郭沫若、袁水拍、臧克家和郭小川都兼具文化官员和诗人双重身份,但在序跋的具体书写过程,这些身份并非处于同一层面而是有显有隐、有主有次。一般而言,文化官员为显性和主导身份,诗人则为隐性和次要身份。这种显性/隐性身份在序跋里表现为有关诗的意识形态属性和诗本体叙述比例的差异,郭沫若仅用一句话论及诗的本体问题,袁水拍也只有两三句话反思自身诗歌的问题,臧克家通篇未涉及诗歌的艺术问题,这说明他们始终把文化官员的身份放在第一位,力图通过序跋来展现一个文化官员的责任担当与价值持守。相较于郭沫若、袁水拍和臧克家,郭小川的双重身份虽有主次之别,但在《权当序言》中总体呈现纠结状态,他的诗集序言大量运用转折句式来实现诗学理念的艰难言说: “当然,这种创见,也只能是在党的、马克思主义的精神的光照下的,是从人民中来的,但是,它同时是作者自己的,是新颖而独特的,是经过作者的提炼和加工的,是通过一种巧妙而奇特的构思自然而然表现出来的”[12]。 “好的作家”“他的精神状态一定是非常崇高的,他永远和生活联系在一起,而且用共产主义的锐利的目光去观察和理解一切,然而,他却有自己观察生活的方法,他有自己的独到的见解”[13]。 “民族化、群众化,这是忠实于社会主义文学的共同的准则,这是共同性;然而,在形式上,甚至在体裁上都可以和应该有独创性”[14]。 从上述的援引来看,郭小川使用“但是”、“然而”转折连词来曲折表达自身正统而又新异的诗歌理念:一方面希望诗歌筑牢意识形态的“防火墙”——要求诗人要有“共产主义的锐利的目光”,要在“党的、马克思主义的精神”照耀下实现诗的“民族化、群众化”,另一方面力挺诗歌应凸显独异的本体特质——提倡诗歌“巧妙而奇特的构思”、“独到的见解”、“形式上”的“独创性”。在这些转折复句中,前一句对诗人及其诗歌精神资源与形式提出了严苛的要求,后一句则强烈呼吁创作主体应始终坚守诗艺的独创性,前一句突出文化官员从“政治正确”维度出发的一种立场坚守,后一句体现一个艺术上勇于探险的诗人的远见卓识。当然,转折复句语义重心明显偏向后一句,这种偏向表明郭小川对诗人身份的张扬,以及对诗歌价值要素的把握与发现。在政治与文化相互胶合的言说语境里,同一行为主体不同角色意识背后折射出郭小川在融入共性与守望个性之间,探求相互促进、融合发展的诗学之路,“意味着言说者的自我认知与听话者对言说者的期望内在化的统一”[15],不过,随着激进文化思潮的不断发展,这种主次未作细分、等级并不十分鲜明的多重身份建构,使郭小川时常陷入身份焦虑之中,《权当序言》是人们观察其不太和谐的角色意识与艰难言说之间微妙关联的重要窗口。 (责任编辑:admin) |