|

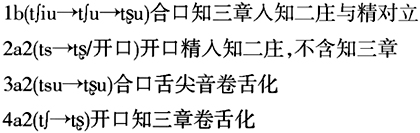

三、20世纪以来汉语方音史研究方法的理论思考 值得注意的是,无论是早期的普林斯顿式的方音史研究,还是目前以层次理论为基础的汉语方音史研究,都对汉语丰富的历史文献重视不够,对历史文献所反映的语言信息也有不同的看法,有的学者甚至认为不依据历史文献,只利用历史比较法就能重建语言史,如张光宇(2010)等。张光宇(2010)以梅耶(1924)的话“历史文献虽然能提供语言在前后各个时代的状况,可是我们在文献中却找不到语言的连续性”为基础来证明依据文献不能重建语言史,这是一种曲解。实际上历史文献在早期历史比较法研究中起到了重要的作用。索绪尔(2005)认为:“使比较研究获得恰如其分地位的真正语言学,产生于罗曼族语言和日耳曼族语言的研究。罗曼族语言的研究是狄兹(Diez)所创建的(他的《罗曼族语语法》出版于1836-1838年),它特别促进了语言学接近它的真正对象。因为罗曼族语言学家具备印欧语语言学家所没有的特别有利的条件:他们认识罗曼族语言的原始语——拉丁语;其次丰富的文献使他们有可能详细地探究语言的发展。这两种情况限制了臆测的范围,使整个探究具有特别具体的面貌。日耳曼语语言学家的情况也是这样。毫无疑问,原始日耳曼是不能直接认识的,但是借助于许多世纪的大量文献,由它派生出来的各种语言的历史还是可以考证出来的。因此,比较实际的日耳曼语语言学家也获得了一些跟早期印欧语语言学家迥然不同的概念。”索绪尔所说的日耳曼语言学家的情况就包括上面格里木的研究。索绪尔这一评论道出了历史文献在早期历史比较语言学产生过程中所发挥的重要作用。 正如法国语言学家房德里耶斯(2003)所说:“从本身的能耐看,比较法有时是无能为力的。比较法假定语言的发展总是有规则的、连续的、没有任何外部的事故。比较法虽然是历史的延伸却反而轻视历史,因为它只利用理论上的材料,假定出一种简化的历史,把它归结为一系列因果的有规则的衔接,缺乏构成历史的真实的复杂性和多样性。”“历史比较法的实质是在材料允许的范围内对亲属语言的发展作出科学的假设和推断”。是假设和推断就需要证明,靠什么证明呢?当然是历史文献。 近年来,我们对晋方言语音史进行了研究,在研究过程中我们比较重视文献的价值。现在我们就以晋城方言古知庄章三组声母的演变为例来说明文献的价值和力量。晋城方言目前古知庄章精四组声母洪音字皆读卷舌音  。 。王洪君(2007)曾以单纯的历史比较法为基础讨论过晋城方言古知庄章三组声母的演变,她以《中原音韵》的音韵格局为起点来论证晋城方言古知庄章三组声母的演变过程为:  从这个过程可以看出,晋城方言在历史上古知庄章三组声母都不曾读过ts、ts‘、s之类的舌尖音,这是纯粹历史比较法拟测的结果。可是高本汉记录过20世纪初期晋城方言的读音,20世纪初期,晋城方言古知庄章三组声母和精组洪音字都读舌尖前声母,和现在的长治方言一样。我们是相信高本汉的记录呢,还是相信纯粹历史比较法的拟测?(其成果见王为民、张楚2012) 历史比较法只重视演变的起点和终点,不重视而且也无法重视演变的过程。众所周知,“运用历史比较法所能取得的成果是与材料丰富性、可靠性成正比的”(徐通锵1991)。历史比较法跨度的时间越短,其结论的可靠性越强,跨度的时间越长,其结论的可靠性越弱。汉语有丰富的历史文献,历史文献可以缩短历史比较法运用的时间跨度。只有采用“历史比较法”和“历史文献考证法”相结合的新二重证据法研究汉语方音史,才能得到令人信服的结论,而这一点鲁国尧先生多年来一直在进行着探讨。 总之,汉语方音史研究在过去的一百年里逐渐引入我们的研究视野,但至今汉语方音史的研究无论是在汉语方言学界,还是在汉语音韵学界,都还是一个薄弱的环节。在这一百年的研究中,汉语方音史研究呈现出两个不同的特点:一种是以历史文献为基础的方音史研究,一种是以历史比较法为基础的方音史研究。前者硕果累累,而后者至今仍遭到质疑。纵观过去的方音史研究,大多是单个方言的语音史研究或断代史研究,很少是整个方言大区的语音史研究或断代史研究。可喜的是,汉语方言大区的语音史研究近年来还是得到了学者们的关注,如乔全生《晋方言语音史研究》《晋方言语音百年来的演变》、邢向东《八十年来关中方言微观演变研究》、刘晓南《宋代四川语音研究》等。 (责任编辑:admin) |