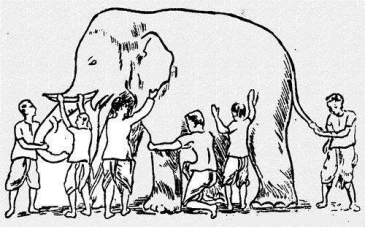

盲人摸象 图3 盲人摸象[8] 盲人摸象的通俗版本家喻户晓,此外它也有其它流变版本。很多学者觉得盲人摸象不可避免,希望为它“平反昭雪”,从贬义应用反转为中性乃至褒义应用。如王琦(2009)指出,在现实世界里,每一个人都是“盲人”,我们没有资格去嘲笑那些盲人。王寅(2014)利用“转喻论”对它作出全新解读,认为这是人们站在不同角度看待事物不可避免的一种行为。尽管人们对盲人摸象有了更理智的认识,但有一点是不容否认的,即我们不能满足于把大象“分析”为牙齿、耳朵、腿、尾巴等器官就够了,还应该通力合作,把这些器官整合为一个全新的范畴——大象。该寓言给语言学研究三点启示: 第一,语言学家不能一味地分析,也要学会整合。沈家煊(1999、2005)对此有充分论述,他批评了《马氏文通》以来只顾分析的狭隘眼光,说“‘语法分析’几乎成了‘语法研究’的同义词。”但语言作为一个复杂适应系统(王士元,2006;Larsen-Freeman & Cameron, 2008;Beckner et al,2009)具有非线性和涌现的性质。非线性指特定参数细微的量变经常引起相变(也就是质变),也就是说,有些扰动即使很小,一旦得到正面反馈,就会导致系统的巨大变化。该性质决定了,语言分析即使再完备和详细,还是很难准确预测语言系统的具体行为。“涌现”指的是在没有集中控制的情况下涌现出稳定的模式(Kretzschmar,2015),既可以是言语个体通过与社群语言中的其他个体进行言语交际涌现出个人语言,也可以是个人语言交互影响涌现出社群语言(Beckner et al,2009)。可见,要把握和理解这种奇妙而复杂的语言涌现现象,光是一味地依靠组成部分的差异是远远不够的,还要学会“综合”。在这方面,由于大脑面对复杂现象的有心无力,我们可以借助于电脑建模来洞察语言的涌现机制(详见Christiansen & Chater,2008)。 第二,各有专长的语言学家应该通力合作,不能局限于狭隘的专门领域。语言本来是个一体系统,只不过为了研究的方便,才人为地划分为语音、语法等子系统。可怕的是人们局限于子系统自得其乐,忘了“语言”的存在。Fitch(2010:3)曾借助“盲人摸象”批评过这种现象: ……所有学者都只抓住关于语言的部分真理,但这些真理本身都是不完整的。我认为,语言需要多种机制的汇聚与融合,每一种都很必要但又是不充分的。……在盲人摸象的通行版本中,国王召集了一群盲人来探索大象,结果他们陷入了争论不休的漩涡。我更喜欢鲁米的版本[9],因为就语言而言,根本不存在一个足以明鉴整个大象的明眼国王,我们的视野都是局限的。 为此,我们很赞赏那种以不武断语气得出结论的行文方式,如McLaughlin、Rossman和McLeod(1983)在提出针对二语习得的信息处理方法之后谦虚地说:“我们同意Lakoff & Johnson(1980)的观点,即‘真理’是相对感知系统而言的,而感知系统又是大部分由隐喻来定义的。关于二语习得并没有一种单一的和完全的真理,我们都是描述大象的印度盲人。”因为我们几乎可以断定,“所有语法都有所遗漏。”(Sapir,1921:38-39)也就是说,语法总会有例外或反例,即使是最经典的语法书也会有很多“但书”(proviso),即“可是”、“但是”、“然而”等表示转折的词语。这启示我们,各个专门领域的学者在得出某些结论时,千万不能跨样本或跨规模地推广所谓“普遍”规则。 最后,语言学家不能局限于自己的领域,也要多向其它学科取经。Robins(1967:233)指出,“人类在理解和研究语言的过程中,同时也在整个文化史中不断地认识自己,并且遵守我们文明的来源古希腊的中心特尔菲城的阿波罗神庙上,面对来访者的那条谕示:了解你自己。”这种视野令人动容。语言学家选择语言作为研究对象,并建立了语言学这门学科,只不过是借助这扇窗口来了解我们自己罢了,恰如其它学科的学者通过其它窗口来了解一样。值得警惕的是这样两种行为:或者固守自己的窗口,对其它窗口不顾一屑;或无限扩张自己的窗口,企图侵吞其它窗口。就目前而言,最合适的方法还是在坚守自己窗口的同时,去其它窗口逛一逛,汲取对自己有益的营养。对于语言学家而言,最需要的是不卑不亢地借鉴来自其它学科的思路和方法。王士元(2006)也说过:“西方的语言学虽然起步比较晚,但非常注重跟其他学科的沟通与合作,采用跨学科的研究方法,所以它的研究领域得以不断拓展,对于语言的了解和认识也更加深入,获得很多新的发现。”“一定要有跨学科的态度。”赵元任先生更是活生生的范例,他除了语言学家的身份,还是数学家、物理学家,曾在清华大学教授物理、数学和心理学课程。这些语言学大师为我们树立了极好的榜样,我们作为后辈的首要任务便是能够爬到他们的肩膀上,然后再去谈创新。 余言:跨学科隐喻的提倡 朱德熙先生曾指出:“自然科学有些方法对人文科学和社会科学是有用的,甚至是不可缺少的。”(转引自马庆株编,1999:47)本文通过对“薛定谔的猫”、“雕塑的故事”、“背景错觉”和“盲人摸象”四个隐喻的分析,进一步启示我们,对于语言学这门学科,所需借鉴的不仅是自然科学,更是除语言学之外的所有学科;能够得到的启示不仅是方法论上的,也包括认识论上的。我们一定要系统地学习一些其他学科的课程,尤其是物理学、心理学、哲学、文学等课程,并且在钻研语言学之余有意识地多去关注其它学科的新进展。只有各个学科的知识积累得够多,才能为灵感的迸发打下基础。这方面,1984年成立的圣塔菲研究所(SFI)可以作为我们的榜样。它是一个兼容多学科的研究所,汇集了来自不同学科的大师和年轻学者;它所提倡的复杂科学是一种“学科互涉”(inter—disciplinary)的科学研究形态,语言学从中受益不少,而且反过来有益于复杂科学的发展。我们在复杂科学中可以接触到很多其他学科的最新进展,并且可以思考把语言研究纳入了复杂科学范式的可能性。这个领域已有很多学者在积极探索,值得期待。 [8]图片来源于:http://manyoga.blog.163.com/blog/static/117540059201012021000 [9]在鲁米的版本中,一些人在一间黑屋子里摸象,不存在原版中的召集盲人的国王。 (责任编辑:admin) |