|

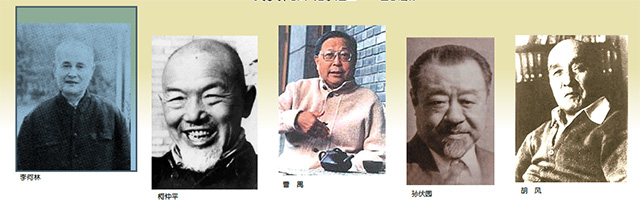

左起:李何林、柯仲平、曹禺、孙伏园、胡风

文学讲习所教务处按中国古典文学、五四以来的文学、世界文学、俄罗斯与苏联文学几个单元安排学员学习。同时配合每个文学单元安排历史和政治课程,如学中国古代史、世界史和联共党史。主要由外请教授授课。当时中国文坛大腕儿聚集在首都北京和天津,所以位于北京鼓楼北大街的文学讲习所,请进讲堂的都是精通中西文学的中国顶级文学家,每位都是学富五车、久负盛名,所以每位授课专家都能引起年轻学员们的好奇和敬仰,一心想领略他们的风采。

讲授五四以来文学的是南开大学的著名教授李何林先生,他当时是研究五四文学的理论权威,他分次讲五四文学传统、左联时期的革命文学活动和延安时期的新文学。李先生每次都是从天津赶到北京授课。那时他人在中年,中等身材,腰板倍儿直,挺着脖颈,目光炯炯,讲起课铿锵有力,一句废话没有,把他的讲话整理出来就是一篇理论文章。这让我这个年轻人在文学海洋面前大开了眼界,懂得了什么叫大教授,要达到这个级别,不仅要有丰富的学问,还要有好口才,并要有一副庄重的仪表。一见这种人,就相信他能给你传道、授业、解惑。

在数十位到文学讲习所授课的专家学者中,讲课最为声情并茂、表情最为丰富的当数延安时期的老诗人柯仲平。他高身材,一身整洁的中山装,秃头顶,下巴留着列宁式的一把抓的胡子,浓眉大眼,估计他是来讲课的人中年纪最大的。一次文化部举办国庆舞会,陈毅等领导人参加,我看到柯老带着舞伴在整个舞池里穿梭飞转,吸尽了大家的眼球。这位浪漫老人讲延安时期的新诗代表作《王贵与李香香》。他一口的陕北口音,讲起诗来眉飞色舞,两手比画,展示了十足的地域性诗人的特色,与其他教授们授课姿态截然不同。柯老的名声不下于《王贵与李香香》的作者,所以他不时地把自己的诗歌创作带进讲课中,讲起来非常自信和兴奋。他列举他诗歌创作的口语化、民间性,听来很有创见。但是他举例的一首诗却成了大家课后的一个话题。他在诗里歌颂一位哺育儿女的母亲,柯老背诵道:“妈妈不睡觉,给孩儿洗尿。”这个“洗尿”,课后最令崇拜拜伦、惠特曼、聂鲁达的洋派诗人孙静轩嗤笑,他嚷嚷,“民间诗人为了合辙押韵把尿布都扔了,洗尿,尿怎么洗呀!”大家也都觉得这个“洗尿”因文害意了。

最引人注目的讲课人是曹禺。他讲课那天,北京的一些戏剧家赶来听课,如当时已经是著名剧作家、《战斗里成长》的编剧胡可,拿着笔记本在讲堂里找个座位就坐下。从全国聚集到北京听苏联戏剧家列斯里授课的各省市导演、演员也都赶了来,临时加座太多,有人贴墙坐着。曹禺不讲《雷雨》《日出》,而是讲莎士比亚的《罗米欧与朱丽叶》。曹禺一进讲堂就气势不凡,身后有两个拎包的,一般讲课人是站着讲课,而他是登上讲台坐在讲桌后面讲课,他身后站着一位英俊小伙,手里拿着一支粉笔,不时地把曹禺讲课的要点写在黑板上。我当时纳闷儿,曹禺是北京人民艺术剧院院长和剧作家,他怎么还有一个训练有素的讲课班子呢?当时邓友梅的各种消息最灵通,从他处得知,曹禺的一项重要工作是到中央戏剧学院授课。

讲《罗米欧与朱丽叶》是曹禺自己选的内容,因为这部莎翁的经典作品是他翻译的,因此从剧本的内容、思想到每句台词他都吃得透透的。这位中国戏剧大师怀着一种致敬的心情讲述英国戏剧大师留给人类的文化瑰宝。在大学读书时曹禺曾领着同学演话剧,表演天分和朗诵才能极好,而莎翁剧本中的中文台词又是出于他的手笔,因此他不时地读莎翁的原著,像读他自己的作品,他那虔诚的心态、澎湃的激情、乐曲般的声调,征服了每个听讲者,大家在感动中领略了戏剧大师的风采。当时我还纳闷儿,曹禺23岁就写出了不朽的《雷雨》,他是从天上掉下来的一个天才吗?通过这次听课,之后又观摩了曹禺的一系列话剧演出,还得知曹禺先生不仅熟读莎士比亚,还对希腊悲剧和易卜生的创作都做过精深研究,使我明白了,他是苦读先人的经典,吸收大师们的精华,学习了希腊悲剧表达命运的特色、莎剧刻画复杂人物的长处,理解了易卜生戏剧的社会性,使他把忧国忧民的情怀提升到一个崇高的艺术境界,创作出既有丰富人性又含有深刻社会性的不朽剧作。曹禺先生成为戏剧界泰斗,是踏着先人的足迹,又创造性地结合中国实际进行实践的结果。

另一位讲莎士比亚的专家是中央戏剧学院的教授孙家秀,她是位中年妇女,中等身材,方脸膛,皮肤稍黑,戴副近视眼镜,神态和蔼。她是留学英国专攻莎士比亚的学者,为学员们讲《奥赛罗》和《李尔王》。她与曹禺讲课的风格截然不同,如把曹禺的讲课比作是大江奔腾,那她的讲课就是潺潺流水。她不慌不忙,把一个个剧中人物的内心活动进行仔细的阐述,每讲到激动处她都会轻轻咳嗽一声来掩盖她的情绪。我们戏剧组是把莎士比亚的作品作为外国文学的重点来学,对《奥赛罗》和《李尔王》都读得烂熟,所以学员们对孙教授的每个感情的细微变化都理解,并有同感。她对剧本的分析也合大家的胃口,所以我们对她的讲课都认真地听和记。邓友梅是小说组的,对于戏剧他没有我们同样的兴趣,所以在第二次讲课时,他突然向孙家秀提出一个谁也意想不到的问题:“请问,男女年龄相差悬殊的结合,怎么会有爱情的感觉呢?”孙家秀笑笑回答说:“等有时间的时候,我回答你。”她把这个带刺儿的问题搪塞过去了。

邓友梅在中央戏剧学院有内线,他通过妻子知道孙家秀的丈夫在年龄上大她许多,调皮的小邓就拿这个问题难为孙教授。课后大家都批评邓友梅不友善。文学讲习所举办新年晚会,请孙家秀来参加,主持人宣布孙家秀表演节目。我纳闷儿,老实巴交的孙教授是会唱还是会舞呀?结果她不唱也不舞,而是背诵古代经典散文,十几分钟一气呵成,诵毕赢得阵阵掌声。这位留洋教授令我格外尊敬,作为一位专家她不仅精通英国文学,还对祖国的文学经典谙熟于心,这就是中国大家的风采。

一个夏日,我们戏剧组的学员被孙家秀邀请到她家里作客,记得她家离什刹海不远,是一个四合院,我们十几个人围着孙教授坐在一棵树下,我们谈世界各大戏剧家的名著,她一一地给我们讲解。这时从院外进来一位头发花白的长者,得知他是政法部门的一位领导,是孙家秀的丈夫。他看见树下坐着一堆年轻人就笑了,并主动同大家点头,孙家秀向他说:“文学讲习所的同学来家作客。”长者连连弯身说:“欢迎,欢迎。”说罢进屋后几个小时再也没出来,可能是不想来打搅我们师生的聚会。他给我们留下很好的印象。回来我们就批评邓友梅,有人说:“什么叫爱情,你到孙家秀家里去看看就明白了。”

五四以来的中国文学以学习鲁迅的作品为重点,这是全体学员都必修的课目,请来的讲课人是中国文学界最了解鲁迅的几位人物:冯雪峰讲鲁迅的小说,孙伏园讲鲁迅的往事,胡风讲鲁迅的杂文。冯雪峰在记事之一已经介绍过了。说到孙伏园,他同鲁迅的关系是具有历史意义的。孙伏园来所讲课时并没有引起大家的重视,有人说他是个出版商人,他胖胖的面孔怎么也让人想不到他是鲁迅的密友,是个曾让蒋介石脑袋疼的中国“副刊大王”。他在北京办《晨报副刊》时就与当时住在北京的鲁迅有交往,他慢声慢语地向我们讲,他办的《晨报副刊》是由多块版面组成的,他请鲁迅为他写一篇连载小说。鲁迅说他正在思考写一个反映中国底层小人物的小说,主人公叫阿贵,写他的愚昧、狡黠、可悲。孙伏园当场定货,鲁迅写一段《晨报副刊》发表一段,这篇小说就是中国新文学史上的历史性丰碑《阿Q正传》,小说中反映出的“阿Q精神”至今成为中国人照看自己的一面镜子。鲁迅移居上海后,孙伏园也去了上海,同鲁迅一起办周刊《语丝》。我一直不解,语丝是什意思呢?作家的语言似丝丝细雨,点点滴滴滋润人心?抑或是收集作家的只言片语传递给读者?没想到孙伏园的讲解竟简单得不能再简单:筹办《语丝》时大家起名字,因为当时上海的刊物太多,想了几个名字都没有超出这些刊物所含意义的范畴。鲁迅提议每个人写一个字,然后从中抽出两个字就是刊物的名称。大家同意,就各写一个字,抽出的两个字就是“语丝”。鲁迅说这两个字联在一起很别致,也讲得通。《语丝》就这样诞生了。

孙伏园在上海是鲁迅家里的常客,对鲁迅的家事非常了解。他就这个内容曾写过一本《记鲁迅二三事》。给我们讲课时他也透露出一些鲁迅的私事。许广平是鲁迅生活在上海时的妻子,人们都知道她是鲁迅的学生和战友,但是孙伏园却向我们介绍说许广平胆小怕事,鲁迅外出参加活动,她大多阻挠。孙伏园与鲁迅结合,不仅是文缘,还有政治上追求的一致。1927年毛泽东在武汉写出著名的《湖南农民运动考察报告》,在武汉国民党报刊当副刊编辑的孙伏园当年就在副刊上全文刊出毛泽东的这篇报告,公开地表明了他的政治倾向。抗日战争时,孙伏园又在他办的报纸副刊上全文刊登了郭沫若宣扬爱国主义的话剧《屈原》,促蒋抗日。这个举动激怒了蒋介石,孙伏园被撤职查处。所以孙伏园同鲁迅还有一份政缘。鲁迅逝世,孙伏园写的一副挽联成为纪念鲁迅的经典:“踏莽原,刈野草,热风奔流,一生呐喊; 痛毁灭,叹而已,十月噩耗,万众彷徨。”此联用鲁迅先生所著书名及主编之刊名缀成,不但含义深刻,而且构思精巧,一直被学界所称道。孙伏园来所讲课时,任出版总署版本图书馆馆长,安排孙伏园出任一个文化官员,也是对他五四以来在中国文化战线上贡献的一种肯定,当时的“出版商人”是个不甚文雅的称谓,把这个头衔落在孙伏园身上,有点冤枉人家了。

最后一位讲鲁迅的是胡风,他讲鲁迅的杂文。这时的胡风日子不是很好过,一些报刊已经在批判他的“资产阶级”文艺理论,其核心是他提倡作家的主观战斗精神。批评者说,这是主张作家拒绝立场转变和思想改造,用自己资产阶级和小资产阶级立场、思想去占领文艺阵地。这时候文学讲习所为什么请这么一个有争议的人物来讲课呢?我想有两个原因:一是当时的胡风还只是文艺理论思想上的问题,他还写了一篇热情歌颂毛主席的诗歌在《人民日报》上登载,一时在政治上没出现危机;二就是他和鲁迅的关系别人无法代替,他是最靠近鲁迅、并一直忠实于鲁迅的学生。

胡风的出现,学员们都是以好奇的态度迎接的,都想听听这位鲁迅的知音、在文艺理论上与主流意识的不同轨者讲些什么振聋发聩的东西。胡风是第二位不上讲台的讲课人,他像聂绀弩一样在讲台下学员第一排的课桌前走来走去。胡风身材魁梧,这位南方才子很像我们东北大汉,秃顶,大脑门儿,长方脸,两腮肥厚,浓眉大眼,不像是什么理论家、诗人,而像一位有威严的大工头。随他来的是一位女士,当时看上去30多岁,长得苗条,穿着朴素,文静、美丽,是他的夫人梅志。她坐在为她安排的讲台旁的一张椅子上,不时地把胡风讲的话记在一个本子上。胡风讲课声音洪亮并充满激情,讲到激动处就抬起右手伸出食指在腮旁点动着。他说鲁迅的杂文是刺向国民党黑暗统治的利剑,是投向各种资产阶级、小资产阶级文艺帮派的匕首,是召唤人民大众觉醒走向光明的旗帜。胡风说他为什么追随鲁迅,是因为受到鲁迅杂文的感染,受到鲁迅战斗精神的激励,他说鲁迅爱国之心特别深,痛民之情特别切。鲁迅在杂文中骂人,他不是随便骂谁,而是该骂者才被骂之。这就是鲁迅提倡的“横眉冷对千夫指,俯首甘为儒子牛”的精神;他也不怕被别人骂,对诬陷者他加以十倍力量予以回击,这就是鲁迅提倡的“痛打落水狗”的精神。讲得兴奋了,热血沸腾了,他就脱掉外衣穿着衬衣接着讲。他讲鲁迅杂文的主要意思,是强调鲁迅的战斗精神。现在回忆起来,按时间算,胡风已经写出对新中国成立后文艺走向的30万言批判书,是不是他在鲁迅身上寻找到了战斗力量的支撑?在讲鲁迅杂文时,胡风也不时地对自己的文艺创作理论加以阐述,他讲作家如何写牺牲精神。许多英雄为国家、集体奋不顾身地献出自己的生命,而作家要去写这种牺牲精神,但是哪位作家体验过英雄牺牲时刻的心理状态?那怎么办?他说:“其实我们每个人都有过为别人牺牲的想法,比如为父母去死,为你的爱人去死,我们可能都有过这种意念。人的牺牲精神是相通的,用我们这种体验可以去理解英雄们牺牲时的心态。”胡风的这种理论是他提倡的主观战斗精神实践在创作上的典型的例证,在当时是大忌。因为小资产阶级的心理体验怎么能够代替工农兵英雄的感情世界呢?这是当时作家必须遵守的认知。而胡风就是拧着劲儿地讲了。当时不许谈人性,只准说阶级性,而胡风所坚持的文艺观是人性文艺观。

每位专家讲课后没几天就会把刻印得十分精致的讲演稿发给每个学员,而这次胡风3次讲课竟没有一份讲义印出来。原来这时胡风出事儿了。不多久,《文艺报》发表了胡风的30万言书;又不多久,《人民日报》发表批判胡风的文章。之后在全国掀起的“肃反”运动,就是由胡风事件而引发。文学讲习所也因胡风事件提前结业,让学员们回单位去参加反胡风斗争。1978年,胡风平反。

(责任编辑:admin) |