|

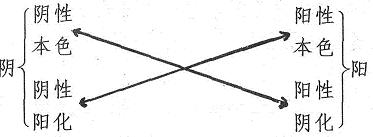

《红楼梦》与《周易》——中国文学与哲学史上的两大奇书之间到底有何种内在联系?一直来如一个充满神奇魔力的谜吸引和困扰着红学界内外的许多学者。清人张新之自称“寝食以之者三十年”,[1]日累月积,著成30万字评语,最后得出结论:《红楼梦》“全书无非《易》道也”。[2]道光三十年(1850),张氏此作以《妙复轩评石头记》行世后,获得了当时许多学者的极高评价,[3]成为“《红楼梦》研究史上以《易》阐述《红楼梦》思想意义的最大的代表作”。[4]然而,由于作者撇开红楼文本与《周易》哲理,纯以《易》卦推演《红楼梦》,以至走火入魔,误入歧途,为后人留下了深刻的教训。近年来,随着海内外《周易》热的勃兴以及《红楼梦》文化学研究的逐步走向深入,红楼《易》理研究重新受到了学界的广泛关注。但是,由于《红楼梦》与《周易》本身皆为令人难解的奇书,以两者互观合释,更是奇上加奇,难上加难,真正走出旧途的困境,的确并非一件易事。本文愿引前人之失为鉴,紧紧扣住红楼文本与《周易》哲理的契合点,逐步切入论题,展开论述。 一、红楼《易》理的文本依据 红楼《易》理到底是人为外加的,还是作品本身客观存在的?若是后者,那么其具体内涵又是什么?回答这一问题,首先必须要有切切实实的文本依据。从《红楼梦》全书来看,120回中无一处直接言及《周易》,但却有第31回借史湘云与侍女翠缕对话对《周易》阴阳原理的阐发,兹引录如下: 湘云:天地间都赋阴阳二气所生,或正或邪,或奇或怪,千变万化,都是阴阳顺逆。多少一生出来,人罕见的就奇,究竟理还是一样。 翠缕:这么说起来,从古至今,开天辟地,都是阴阳了? 湘云:……什么“都是些阴阳”,难道还有个阴阳不成!“阴”“阳”两个字还只是一字,阳尽了就成阴,阴尽了就成阳,不是阴尽了又有个阳生出来,阳尽了又有个阴生出来。 翠缕:这糊涂死了我!什么是个阴阳,没影没形的。我只问 姑娘,这阴阳是怎么个样儿? 湘云:阴阳可有什么样儿,不过是个气,器物赋了成形。比如天是阳,地就是阴;水是阴,火就是阳;日是阳,月就是阴。 翠缕:是了,是了,我今儿可明白了。怪道人都管着日头叫“太阳”呢,算命的管着月亮叫什么“太阴星”,就是这个理了。 湘云:阿弥陀佛,刚刚的明白了。 翠缕:这些大东西有阴阳也罢了,难道那些蚊子、虼蚤、蠓虫儿、花儿、草儿、瓦片儿、砖头儿也有阴阳不成?湘云:怎么没有阴阳的呢?比如那一个树叶儿还分阴阳呢,那边向上朝阳的便是阳,这边背阴覆下的便是阴。 翠缕:原来这样,我可明白了。只是咱们这手里的扇子,怎么是阳,怎么是阴呢? 湘云:这边正面就是阳,那边反面就为阴。 翠缕:(提起湘云宫绦上系的金麒麟):姑娘,这个难道也有阴阳? 湘云:走兽飞禽,雄为阳,雌为阴;牝为阴,牡为阳。怎么没有呢![5] 《庄子·天下篇》云:“《易》以道阴阳。”所以,所谓《易》理,其核心不是别的,即是阴阳原理。而在上引《红楼梦》借史湘云与翠缕的谈话中也同样以阴阳论“道”,而且将天地古今一切的一切都统归于阴阳之源,统辖于阴阳之理——其中当然也包括为作者独特创造的红楼世界在内。由此可见,红楼《易》理的确是客观存在着的,彼此的具体契合点不是别的,就是《周易》哲学的核心——阴阳原理。 从史湘云所谓“天地间都赋阴阳二气所生”云云,人们还可以由此进一步联想到第2回贾雨村有关天地正邪二气的一通议论,两者表异实同。其中既包括了阴阳本体论,即世界万事万物都是由阴阳二气化生,是一个“一阴一阳之谓道”的本体结构,从古到今,开天辟地,都可一统于阴阳之理,即史湘云所说的“究竟理还是一样”;同时也包含着阴阳变易论,按史湘云的具体解释是:“‘阴’‘阳’两个字还只是一字,阳尽了就成阴,阴尽了就成阳,不是阴尽了又有个阳生出来,阳尽了又有个阴生出来。”这一解释是《红楼梦》阴阳变易论的一个统摄全局的核心论点,也就是说,阴阳本身都可以向自己的反向转化:阳尽了就可以转化为阴,阴尽了也可以转化为阳,前者即是阳性阴化,后者则是阴性阳化。阴阳二者在此过程中,彼此可以异质转换,无须待各自本色消亡之后再变阳为阴或变阴为阳。这样,《红楼梦》的阴阳原理中即不仅有相克相生、相反相成的阴阳二极对位,而且又有相克相生、相反相成的由阴生成阴性本色与阴性阳化、由阳生成阳性本色与阳性阴化的阴阳变易运动。兹以简图表示如下:  毫无疑问,这是直接源自于《周易》阴阳哲学的,但又是为红楼世界所特有的杰出创造,因为它集中体现了作者的审美理想、哲理思索与艺术个性。概而言之,在这一“阴阳组合图式”中,首先是阴阳二极对位,然后又分别在阴中分化出阴性本色与阴性阳化,在阳中分化出阳性本色与阳性阴化,合之为四个世界。在此,由于作者是通过“阳阴——男女”的异质同构而向《周易》。的二元对立的原始思维模式回归的,因而四个世界各有不同的具体指向,又有整体上的象征意义。阴性本色与阳性本色分别指向阴阳两个世界中最为对立的二极,前者以神界太虚幻境及其凡间幻影大观园之“清静女儿”为代表,后者以贾府以及整个世俗社会的“臭男人”为代表,阴性阳化,意为女性的男性化,是指那些嫁了汉子,由“宝珠”变成“死珠”再变为“鱼眼睛”的已婚女性,以贾府的那些少妇及“婆婆妈妈”为代表。阳性阴化,意为男性的女性化,指那些虽为男性,但却象“女儿一样人品”,或在心理与言行上与阳性本色拉开距离而向往、归依于阴性本色的男人,诸如贾宝玉,柳湘莲、甄士隐以及一僧一道等。在此二元对立、四重变奏的“阴阳组合图式”中,既有显性的阴阳对位、阴阳变易,又包含着隐性的阴阳还原、阴阳悖论。四者互相关联,由表及里,依次递进,共同构成了红楼《易》理的主干。 二、红楼《易》理l:阴阳对位 这既表现为以阴为主体的太虚幻境神界与以阳为主体的俗界的阴阳对位,也表现为俗界贾府中的以阴为主体的大观园内与以阳为主体的大观园外的阴阳对位。它们分别代表了阴性本色与阳性本色最为对立的二极。 本来,在作为太虚幻境之原型的古代天上仙宫传说中,既有女性也有男性,但经小说作者向原始女神崇拜还原之后,太虚幻境即一变为清一色的女性世界,也就是至阴世界。然而既有神界,又必然有与此相对应的俗界;既有太虚幻境的阴性世界,也就必然有红尘贾府的阳性世界,两者是相克相生,互相对应的。与此同时,在红尘的阳性世界中,小说又神奇地设计了一个新的相克相生的阴阳世界的二极对位,这就是女儿乐园大观园的阴性世界与大观园外的阳性世界,因而大观园便被赋予了这样双重意义:一是与大观园外的阳性世界的相生相克而存在;二是作为天上太虚幻境在红尘中的投影与整个红尘的阳性世界的相克相生而存在。这实质上是一个同源于阴阳原理的二级划分序列。 但是,由于长期以来红学界对此二级划分序列的认识不清或不同,从而导致了有关红楼内部二个世界与三个世界的激烈论争。二个世界说以余英时先生的著名论文《红楼梦的两个世界》为代表。该文认为曹雪芹在《红楼梦》里创造了两个鲜明而对比的世界,彼此可分别称之为乌托邦的世界和现实的世界,亦即是大观园的世界和大观园以外的世界。作者曾用各种不同的象征,告诉我们这两个世界的分别何在。譬如说,“清”与“浊”,“情”与“淫”,“假”与“真”,以及风月宝鉴的反面与正面。可以说,这两个世界是贯穿全书的一条最重要的线索。把握到这条线索,就等于抓住了作者在创作意图方面的中心意义。[6]根据余先生的思路,是先将贾府一分为二,即大观园的理想世界与大观园外的现买世界,然后又广征博引,论证大观园为神界太虚幻境的人间幻影,大观园与太虚幻境虽二实一。三个世界说在海内外红学界也有广泛的影响,其基本观点就是再将余文中作为理想世界的太虚幻境与大观园一分为二,认为彼此同中有异,因而不能简单统之为二个世界而是三个世界。然而,从红楼《易》理观之,不管是二个世界还是三个世界说,皆可一统于阴阳对位原理之中,太虚幻境及其凡间幻影大观园之理想世界为女儿世界,亦即为阴性世界;此外的现实世界则为男性世界,亦即为阳性世界,两者共同构成阴阳对位,而且根据小说主角贾宝玉从神界出发经俗界历劫最后又回归于神界的阴阳循环历程,首先应该是神俗二界的阴阳对位,然后才是俗界中的大观园内外的阴阳对位。然而以上的二分法或三分法,都不约而同地首先从俗界出发,将大观园内外一分为二,然后或将大观园与太虚幻境神界一分为二或者合二为一,似是未能准确地把握《红楼梦》本身阴阳对位二级划分序列的内在逻辑。 “一阴一阳之谓道”,阴阳既是道的本体结构,又是“道”的具体显现,是自然、人文一切现象的最高符号抽象,其中也自然包括了人类对自己不同性别特征的符号抽象,尽管郭沫若先生有关“一”、“一”两个画爻分别为男女生殖器,由此而推演出男女、父母、阴阳、刚柔、天地的观念[7]的推断迄今仍未得到学术界的普遍认可,但《周易》本身诸如:“天地絪緼,万物化醇;男人构精,万物化生”;[8]“天地不交,而万物不兴”;[9]“乾道成男,坤道成女”;[10]“夫乾,其静也专,其动也直,是以大生焉。夫坤,其静也翕,其动也辟,是以广生焉”;[11]等等,皆是直接以男女两性与天地自然同构,具有明显的泛生殖崇拜的原始思维特征——而这,也正是《周易》符号抽象的原始文化根基之所在。同样,在《红楼梦》的阴阳对位的二级划分序列中,小说主角贾宝玉在上从神界太虚幻境下凡至俗界又从俗界梦游并最终回归于神界太虚幻境,在下以“诸艳之冠”、“绛花洞主”的身份居入大观园,以及石头以“甘露”创造绛珠仙草生命,由此结成“木石前盟”之神界姻缘,等等,也都不同程度地蕴含着原始生殖崇拜与性象征意义,都是通过男女两性予以符号抽象的阴阳对位之《易》理的典型表现。 阴阳对位,在整个红楼《易》理中处于最为显性的层次,是推动红楼《易》理逐步由表及里、层层深入的一个基型。 三、红楼《易》理Ⅱ:阴阳变易 正如以上“阴阳组合图式”所示,当相克相生的阴阳二极从静态对位走向动态变易时,其结果便是阴性阳化与阳性阴化的同步展开。后者是从恶浊的阳性世界走向圣洁的阴性世界,从恶浊升华到圣洁,所以是可取的;前者则从圣洁的阴性世界走向恶浊的阳性世界,从圣洁跌落到恶浊,所以是不可取的。你看那些从“宝珠”变成“死珠”的已婚女子,尤其是那些再变为“鱼眼睛”的“婆婆妈妈”们,都几乎与最为世俗的“臭男人”没有什么区别,甚至比“臭男人”还要“臭”。史湘云以此一概归之为“阴阳顺逆”,其中的“顺”即是指分别从阴、阳二极化生阴性本色与阳性本色两个世界,其中的“逆”则分别指从阴、阳二极化生阴性阳化与阳性阴化两个世界,合之为四个世界。后两个世界的具体变易方式都是逆向的,“阳尽了就成阴,阴尽了就成阳”,彼此互相向自己的反向转化。 在阴性阳化中,一方面是相克相生的外部阳性世界的侵染,另一方面则是阴性世界本身的蜕变;在阳性阴化中,一方面是出于对阳性世界的离异,另一方面则出于对阴性世界的回归。试以被称为大观园内外两个世界接笱人物的贾宝玉与王熙凤为例,众所周知,王熙凤是一个历来有争议甚至有点令人感到困惑不解的女性形象,俞平伯先生曾提出过这样的疑问:《红楼梦》“写凤姐有一个特点,即常以男人比她。如照宝玉的话,男人是混浊的,女儿是圣洁的,但宝玉不见得不喜欢凤姐……凤姐不识字,偏要说男人教养,学名某某,可见并非关合书中事实,才有这要的写法,……我们不容易了解作者的用意。他为什么拐个弯儿把凤姐引到男人方面去呢?这就难怪后来索隐派种种的猜测了。”[12]余英时先生认为以他的两个世界说可以解开这一疑问,贾宝玉像女孩子,因为他虽身为“浊物”,而性灵中却具有女儿的清洁;凤姐像男人,则是因为她虽是水做的,却不幸染了很重的男人的混浊。曹雪芹谴责了凤姐在现实世界中所选择的罪孽;但是在他的心目中,清洁的女儿是不可能有如此肮脏的。因此他把凤姐的罪恶的一面仍归之于男人的混浊。这是他不得不极力把凤姐比作男人的根本原因。凤姐在两个世界中,具有两个完全不同的形象,表面上似乎矛盾,而实质上则又有其统一性。作者一方面并不掩饰她的罪恶,而另一方面对她的悲惨结局又寄予深厚的同情。作者所责备的是现实世界中沾满了罪恶的凤姐,他所惋惜感叹的则是理想世界中“坚决不作大观园反叛”的凤姐。宝玉与凤姐,是《红楼梦》两个世界之间最重要的接筍人物,两人恰好形成鲜明的对照:宝玉以男人身份在园内,是从园内通向园外的一道桥梁。凤姐则是以女人身份住在园外,而心却向着园内,是由园外通向园内的另一座桥梁。[13]仔细品味余先生的这一解答,的确很有创见,但却仍非圆满,因为即使在现实世界中,作者也并不是一味谴责,对其协理宁国府,小说写得如此有声有色,正表明了作者的赞赏态度。除凤姐外,《红楼梦》中还有一位自比男人的女儿,这就是探春,她曾说过:“我但凡是个男人,可以出得去,我必是走了,立一番事业,那时自有一番道理。偏我是女孩儿家,一句多话也没有我乱说的。”凤姐与探春,一协理宁国府,一改革大观园,都有治世齐家之才,又都好自比男人,希望自己成为男性,以完成建功立业的男性使命,这岂不是与贾宝玉的名言相矛盾吗?可以以两个世界解释凤姐,但又何以进而解释探春呢?我认为这里更重要的还是表现了小说作者这样一种隐秘的矛盾心态:现实世界本是由男人履行补天济世责任的,然而在男人已无法履行这一责任的末世社会中,唯有女性尚有齐家之才,尚可替代男人履行济世责任,但由此付出的沉重代价,则必然是女性的男性化,即阴性阳化。凤姐:探春都好自比男人,是因为她们渴望能以自己的才华补天济世,并以此付诸实践,而一旦履行起男人的责任,便因此从圣洁的阴性世界进入了恶浊的阳性世界,因而也就不可避免地染上了男人的恶浊,善恶交错,莫能分辨。除了凤姐,探春这位原本为纯阴的女儿在改革大观园中却也如此浇薄,而且常常唉声叹气,两泪垂面,才女的风采一扫而光,也是受到阳性世界污染的结果,只是因探春尚为女儿,且在大观园内改革,而与凤姐程度不同罢了。贾宝玉作为阳性阴化的典型代表,关于他种种女性化表现及其对阴性世界的向往与颂扬是为人所熟知的,常为人们所忽略的是,小说在贾宝玉阳性阴化的过程中,又着重揭示了并存于他身上的自愧与自恋双重情结。自愧情结是因为其作为象征恶浊的男性角色之于象征圣洁的女性世界的自觉污秽。除了平时激进的言行外,还突出表现在诸多梦境或幻觉的潜意识之中。比如第5回贾宝玉梦游太虚幻境,众仙女责备警幻仙姑为何引“这浊物来污染这清净女儿之境?”,他便“吓得欲退不能退,果觉自形污秽不堪”,即是其中的典型一例。与此自愧意识相反相成、互蕴共容的是自恋意识。贾宝玉一方面贬斥同类,崇拜女儿,但另一方面却又独自以一男性居于阴性世界大观园之中,为“诸艳之冠”、“绛花洞主”,统领女儿,“意淫”女儿。而众多女儿呢,则从四面八方汇聚到大观园之中,向贾宝玉围拢,一个个如众星捧月,钟情于他,围着他转。毫无疑问,这是一种自恋意识的典型表现。自恋与自愧是矛盾的,因为自愧是自己作为男性角色对女性的负罪感,是对女性的崇拜;而自恋则是女性对自己的钟情,对自己的关怀。两者又是相通的,因为彼此都是否定男性世界的,都是以女性为最高价值评判标准的,都是男性的女性化,即阳性阴化。根据阴阳变易原理,阴性世界与阳性世界不可能永远保持其本色不变,而是始终处于不断向反向转化即阴性阳化与阳性阴化的动态变易之中,两者同步展开,相反相成,是不以人们的意志为转移的。然而从小说的总体价值取向来看,是阴性世界象征圣洁,阳性世界象征恶浊,因而阳性阴化是被肯定的,而阴性阳化则是被否定的,这就构成了整部小说崇阴抑阳、以阳归阴的总基调,并由此从红楼《易》理Ⅱ:阴阳变易走向红楼《易》理Ⅲ:阴阳还原。 四、红楼《易》理Ⅲ:阴阳还原 有阴必有阳,有阴性阳化必有阳性阴化,彼此相生相克,缺一不可,但其核心则是“阴”而不是“阳”,不管是阴阳对位还是阴阳变易,都无不是以“阴”为本源、为归宿的。 贾宝玉之所以在从神界下凡红尘历劫的过程中,逐步离异大观园外的阳性世界而退入大观园内的阴性世界,是因为其在神界以“甘露”——生命之水创造了绛珠仙草生命而结成神界姻缘——“木石前盟”。“甘露”——生命之水,正与《周易》所谓“男女构精,万物化生”相通,其所蕴含的生殖意义是十分明显的。而从生命刨造母体的性别角色而言,则是男性创造了女性生命而不是相反,似与红楼《易》理抑阳崇阴、以阳归阴的总体价值取向不符。在此,我们似乎遇到了与解读《圣经·创世纪》一样的难题:到底是女性创造男性,还是男性创造女性?这一问题的答案在原始母系社会时期是十分清楚的,但在进入父系文明时代之后,却反倒模糊起来了,或者说被有意识地掩盖起来了。《红楼梦》中的石头创造绛珠仙草生命,正与《圣经·创世纪》中的耶和华以亚当肋骨创造夏娃生命一样,显然都是父系文明时代的必然映像,所不同的是,《圣经》中创造夏娃生命的亚当自己生命的创造者仍为父神耶和华,而《红楼梦》中创造绛珠仙草生命的石头自己的生命创造者则是女神女娲,尽管两者都是单性生殖,但一为父神崇拜,一为母神崇拜;一为父系文明的产物,一向母系社会回归,各自内涵并不相同。再就《红楼梦》而论,小说一方面让石头创造绛珠仙草生命,另一方面又让其回归于神界母体,其中所蕴含的两性文明冲突之深层意义即在于:作为现实父系文明的反映,女性必须由男性赋予生命,男性高居于女性之上;而作为对现实父系文明的否定和对生命创造本源的追溯,又必须向原始母系大同世界和母神崇拜回归。于是,在《红楼梦》中便出现了这样一种复合循环状态:先让女娲创造石头生命,然后由女娲退隐,移位于太虚幻境之警幻仙姑,再由石头创造绛珠仙草的生命,最后又一同回归于母性世界的生命本源。归根到底,还是阴性崇拜。由此可见,所谓阴阳还原就是从阴之生命母体开始,经过阴阳对位与变易,最后又回归于阴之生命母体,其始点是阴,其终点也同样是阴,实际上是一个“阴——阳——阴”的循环圆圈。也许《庄子·在宥》所载广成子授之于黄帝的具体程式可以为此提供一个饶有趣味的原始范型,其曰:“来!吾语汝至道:至道之精,窈窈冥冥;至道之极,昏昏默默。……我为汝遂于大明之上矣;至彼至阳之原也,为汝入于窈冥之门矣,至彼至阴之原也。……今夫百昌皆生于土而反于土,故余将去汝,入无穷之门,以游无极之野。吾与日月参光,吾与天地为常。”其中从“窈窈冥冥”、“昏昏默默”的“道”的本体出发,通过“至阳之原”,然后入于“窈冥之门”、最后抵达于“至阴之原”,从而悟道,正与上文所述的“阴——阳——阴”的循环圆圈相吻合,因而也正与阴阳还原的《易》理相吻合。作为始点与终点的“道”即为“至阴之原”,即为生命母体,所谓“窈窈冥冥”、“窈冥之门”的母体寓意已至为明显,相比之下,《老子》说得更为明白:“谷神不死,是谓玄牝。玄牝之门,是谓天地根。绵绵若存,用之不勤。”[14]道的创生本体即是玄牝之门,即幽秘的阴器,这是创生天地万物的总门户,总根源,也就是最高母体。显而易见,《老子》的这一十分独特的“道”体论是以原始母神——生殖崇拜为文化根基的,因而在本质上是与红楼《易》理相通的。《红楼梦》中作为石头生命本源与归宿的神界太虚幻境,即有《老子》“玄牝之门”的影子,也同样具有既为生命之本源又为生命之归宿的双重意义,只不过《红楼梦》是进一步走向人文化、意象化并由具体的女性担当角色罢了。在神、俗的第一级的阴阳对位与变易中,作为阴性世界之代表的神界既有创造石头生命的原始母神女娲,又有由女娲变形而来的太虚幻境的女神领袖警幻仙姑。两者都代表了母亲原型。而在俗界的大观园内外的二级阴阳对位与变易中,作为阴性世界之代表的则是大观园中的诸艳,她们共同喻指着少女原型。太虚幻境与大观园,一在神界,一在凡间;一为母亲原型,一为少女原型,但都指向阴性世界,都是圣洁的象征,都具有超现实的乌托邦色彩,而且都是小说主角贾宝玉的理想追求之所在。从神话——原型批评理论观之,母亲原型是为太初之母(PrimordialMother)或大地之母(Earth Mother),象征着生育、温暖、保护、丰饶、生长、富足。而少女原型则是灵魂的伴侣(Soul-Mate),象征着精神与现实的满足,代表美的极致、一切欲望的满足、英雄在现实与幻想两个世界中追求的福祉目标;在睡眠的深渊里,她是母亲、姊妹、情人与新娘,她是圆满承诺的化身。[15]所以,小说主角贾宝玉的从神界出发,中经俗界历劫,并通过二次梦游太虚幻境,终于悟出自己的本相与本源而回归于神界,实际上即是一种归于作为生育、温暖、保护、丰饶、生长、富足等象征的太初之母、大地之母的母体复归,一种从阴到阳然后离阳归阴的阴阳还原,而其在俗界又离异大观园外的阳性世界而退入大观园内的阴性世界,成为“诸艳之冠”、“绛花洞主”,则是对一种由肉而灵、由俗而神、由形下而形上的作为至情至美象征的少女原型的崇拜与追求,同样也是一种从阴到阳然后离阳归阴的阴阳还原。 五、红楼《易》理Ⅳ:阴阳悖论 尽管通过阴阳还原,小说明显地昭示了以阳归阴、抑阳崇阴的总体价值取向,但作者并未由此止步,而是进一步指向红楼《易》理中最富哲理深度与思辨魅力的内核:阴阳悖论。 在红楼《易》理的从阴阳对位、阴阳变易到阴阳还原的具体演进过程中,固然阴性世界是圣洁的,阳性世界是恶浊的,但恶浊的阳性世界是现实存在着的,而圣洁的阴性世界只是一种虚无缥缈的幻想而已,正如原始母系大同世界必然要被交织着血与火的父系文明时代所取代,对于母系大同世界的追忆与怀恋只能寄托于一种虚幻的乌托邦一样。庄子不就曾极力标榜“卧则居居,起则于于,民知其母,不知其父,与麋鹿共处,耕而食,织而衣,无相害之心”的原始母系社会为“至德之隆”![16]但同样毫不例外地,庄子的这一乌托邦幻想也永远不可能在现实世界中实现,而只是一种因不满于丑恶现实而向远古原始社会回归的替代性补偿。而在《红楼梦》中,作为圣洁的阴性世界的象征的太虚幻境,其命名本身即已喻示了超现实的虚幻性,它只能出现于贾宝玉的梦境之中,而一旦回到现实,即立刻化为乌有。再看太虚幻境的凡间幻影——大观园,也同样具有某种超现实的虚幻性。早在清嘉庆十七年(1812),二知道人就已以大观园直接比之于陶渊明笔下的乌托邦桃花源,谓“雪芹所记大观园,恍然一五柳先生所记之桃花源也。其中林壑田池,于荣府中别一天地,自宝玉率群钗来此,怡然自乐,直欲与外人间隔矣。”[17]本世纪50年代初,俞平伯先生也拓展了原来重在寻求大观园现实依据的研究方法,指出以想象的境界而论,大观园可以说是空中楼阁,他并且根据第l8回贾元春“天上人间诸景备”的诗句,说明大观园只是作者用笔墨渲染而幻化出的一个蜃楼乐园——此说后来得到了余英时先生的高度评价,认为它在红学史上具有所谓“典范”意义。[18]然而,既然大观园原本就是一个美好幻想,一个蜃楼乐园,那么,它就不可能永恒地以虚幻状态存在,而迟早有一天要在现实世界中失落,正如《桃花源记》作者有幸发现了桃花源但最终又不可避免地要失去桃花源并再也无法使之重现一样。而包括桃花源在内的乌托邦,之所以在人类文化进程中一再被重述——藉此通过对现实世界的否定而向被净化和美化了的人类童年时代回归,在逆向思维中表达对丑恶现实的批判与对美好理想的追求,本身即是一种文化悖论的产物,《红楼梦》的从阴阳对位依次走向阴阳悖论之深层文化意蕴亦正与此相通。此为红楼《易》理Ⅳ:阴阳悖论的第一层含义。 阴阳悖论的第二层含义是:即使是在出现于超现实虚幻之中的圣洁的阴性世界里,也同样不可避免地要受到恶浊的阳性世界的污染而走向堕落与毁灭。太虚幻境本是一个象征至阴的“女儿清净之地”,可是太虚幻境的最高主宰警幻仙姑却居然答应阳性世界的宁荣二公之托,规劝贾宝玉“改悟前情,留意于孔孟之间,委身于经济之道”。与此同时,警幻仙姑又一方面倡扬“意淫”,否定肉欲,但另一方面则向他传授违背“意淫”追求的“云雨之事”,并将兼有钗黛之美的“兼美”许配给他,让他首次品尝了性的禁果。究其原因,一是由于外部阳性世界的直接浸染,二是由于由此引起的从阴向阳的内部蜕变,也就是阴性阳化。作为太虚幻境的凡间幻影,大观园也同样如此。自从元春令诸艳及“诸艳之冠”贾宝玉住进大观园之后,虽然在贾府的恶浊世界中辟出了一块绿洲,一片净土,但在这块绿洲、这片净土中的诸艳,最终却仍抵挡不住外部阳性世界的浸染而导致从阴性世界向阳性世界的蜕变,直到最后彻底堕落与毁灭为止。 在大观园建立之初,本是有一条男人一概不得入内的不成文禁令的。所以脂批发出如此感叹道:“大观园何等严肃清幽之地!”然而,随着大观园的逐步走向堕落与毁灭,尤其在80回后,这个不成文禁令却逐步被打破了,有的学者认为这是续书者根本不懂得原作者用意与大观园性质所造成的。[19]然而我的看法却刚好与此相反,这不仅不是续书者的败笔,而是小说情节发展的必然结果,也是大观园从原先的圣洁之地在外侵与内变的合力作用下逐步堕落为恶浊之地的必然结果,任何人为的自我封闭,使大观园成为永恒的圣洁之地的努力最终都是徒劳无功的。下面简表所列发展线索,也许可以给我们提供更为直观而又系统的印象:  一方面是人为的自我封闭的不断努力,另一方面则是非人力所及的自我封闭禁令的不断打破,两者如拉锯战,直到大观园的彻底阴性阳化,彻底走向毁灭为止。而且从表中可以看到,男人入园禁令打破的先兆在第73回,正式开始在第75回,因此,即便真的是败笔,也不能归咎于续书者。 阴阳悖论的第三层含义是:圣洁的阴性世界逐步走向堕落与毁灭,是由于对圣洁的阴性世界追求本身所带来的必然恶果。在使大观园保持圣洁的自我封闭的努力中,主要表现为:一是向除贾宝玉以外的任何男性的封闭,二是大观园内诸艳的“灵”向“肉”的封闭。然其最后结果呢,却只能是自我封闭的必然失败。阴性世界要真正保持自己的圣洁之地不变,必须向所有的男性封闭,然而却又居然让男性角色的贾宝玉居于大观园门口的怡红院,占据诸艳,统领诸艳,成为“诸艳之冠”、“绛花洞主”。大观园中只要有贾宝玉这一男性角色的存在,必然会由此逐步引入其他男性角色的进入,从而最终导致整个阳性世界的大规模入侵。从上表可以看到,贾宝玉以外的其他男性一步步地深入大观园,不正是从贾宝玉所居怡红院开始的?而阳性世界的大规模入侵的一个先兆,即是第73回绣春囊的出现,夏志清先生风趣地喻之为伊甸园引诱亚当、夏娃堕落的蛇的出现,而且据他推论,这是司棋与潘又安所遗失的定情之物。[29]其实,谁失落的在此倒并不特别重要,最为关键的则在于这是一个喻示大观园正如同伊甸园的亚当、夏娃偷吃禁果而开始走向堕落的危险信号,是大观园向除贾宝玉以外的任何男性封闭以及由“灵”向“肉”封闭的同时失败的重要标志。贾宝玉——这位大观园的“诸艳之冠”、“绛花洞主”既不能阻止除他之外的其他男性的侵染,又不能使自己对圣洁的阴性世界的追求始终保持在“意淫”而完全排斥肉欲的形上层次上。一方面,出于对圣洁的阴性世界的追求与回归,贾宝玉对于自己所属的阳性世界有一种天生的反感和厌恶,而在阴性世界中则有一种天生的安全感、自由感和舒适感,所以他恨不得天下所有女儿尽汇于大观园,天下所有女儿都钟情于他。但是另一方面,按照贾宝玉所谓未出嫁的女儿是颗“宝珠”,嫁了汉子变成“死珠”,再老了变成“鱼眼睛”的理论,则贾宝玉居于大观园之中,崇拜女儿,追恋女儿,“意淫”女儿,不正是潜在地在充当使女儿由“宝珠”变成“死珠”再变成“鱼眼睛”,从而导致圣洁的阴性世界走向堕落与毁灭的罪魁祸首吗?也即是说圣洁的阴性世界的走向堕落与毁灭正是对于圣洁的阴性世界的追求本身带来的必然恶果。而且更为可悲的是,贾宝玉基于与黛玉的“木石前盟”的契约,而极力使自己的追求始终保持在“意淫”的形上境界,但却因此无法完成两个生命的完满结合,从而酿成黛玉以自己的生命向木石神缘献祭的悲剧。而其基于与宝钗的“金玉良缘”的俗缘,在实现了与“金”的肉体结合——结婚之后,却又离“玉”归“石”,由俗而神,结果将一颗“宝珠”变成“死珠”而最终离弃了她,这同样也是一个悲剧。得到“灵”的是生命的毁灭;得到“肉”的,同样也是生命的毁灭。 阴阳悖论的第四层含义是:对阴性世界的追求之所以导致了圣洁的阴性世界的堕落与毁灭,归根到底,又是阴性世界本身所造成的。读者都不会忘记,在被称为小说总纲的第5回,从神界下凡红尘历劫不久的贾宝玉通过“兼美”秦可卿的导引,首次梦游了阴性世界太虚幻境,并首次见到了太虚幻境的最高主宰警幻仙姑。警幻仙姑,顾名思义,其使命即是警示红尘之虚幻,点化贾宝玉悟道出世。然而正是她,一方面在警示幻像,另一方面却又在制造幻像;一方面在点化出世,另一方面又在规引入世;一方面在倡扬“意淫”,另一方面则又在引诱肉欲。总之,一方面在劝“善”,另一方面则又在诱“恶”,一方面在化解悲剧,另一方面则又在制造悲剧。……清人姚燮有云:“警幻仙姑,第一淫人,玉犹后焉。”[21]话石主人更曰:“以云雨授人,警幻可称引幻。”[22]都已不同程度地注意到了警幻仙姑自身名实矛盾对立的悖论意义。 阴阳悖论的第五层含义是:合劝“善”与诱“恶”为一体的阴性世界太虚幻境的最高主宰名之为警幻仙姑,警幻仙姑自己却正处于太虚幻境之中,这本身更是一个悖论。小说既赋予警幻仙姑以警幻的使命与神性,同时又让她处身于太虚幻境的虚幻之中。当警幻仙姑正忙于警示红尘虚幻、点化红尘迷津之际,她却突然发现自己的生存根基全部被抽了个空:她可以警人而不能自警;反过来,连自己都处于幻境之中又何以警示幻像,不能自警,又何以警人! 由此还可以不断推衍下去,从而形成一个环环相扣、依次递进的悖论意义链,其终极指归即是之于人类二律背反悲剧命运的哲理思索,其中具有浓重的宿命论色彩与宗教出世意味,但其实质则是反宿命和反宗教的。 六、《红楼梦》与《周易》之分合 无论是《红楼梦》本身有关阴阳哲理的直接阐发,还是本文根据小说所总结出来的“阴阳组合图式”及其向阴阳对位、阴阳变易、阴阳还原、阴阳悖论的具体演化,都已充分显示了《红楼梦》与《周易》之间十分密切的渊源关系。但《红楼梦》毕竟是小说,是文学,不能与哲学著作《周易》混而为一。那么,彼此之问的分合关系到底如何呢? 总观《周易》哲理,是以阴阳为本,以“一阴一阳之谓道”为自然、人文一切现象的最高符号抽象,同时也以此为哲学体系与思维模式的最高理论概括,这与红楼《易》理在内在精神上是息息相通的,因此,探讨《红楼梦》与《周易》的分合关系,必须首先以此为基点。 在《周易》中,最原始的符号是一、一,称之为阴阳;最基本的卦象是≡、≡ ≡,称之为乾坤。彼此是相通的:阴可以代指坤,坤也可以代指阴,两者又都可以代指女;阳可以代指乾,乾也可以代指阳,两者又都可以代指男,因而彼此所蕴含的生殖意义亦至为明显。生殖崇拜,本是一种普遍流行于世界各地的十分古老的原始宗教,在其初始阶段,往往是以女性为偶像,并与地母崇拜紧密地联系在一起。欧洲考古发现的奥瑞纳文化期中的维纳斯雕像群,即可为之提供有力的佐证。这些诞生于2.5万年前的雕像都是女性,而且大多将雕刻面翻倒在地面与土地接触,或者雕成尖形状直接插在土地中。文化学家认为这些女性雕像是原始生殖崇拜及其与土地崇拜互渗的“丰产巫术”的产物,是为祖先神、生殖神、土地神的合一。又法国民族学家鲍曼曾将各农耕文化的世界观概括为这样一个公式:“大地——肉体——灵魂——生与死”。[23]在此,大地即等于孕育生命的子宫,诞生生命的母体,人类从大地母体中获得肉体生命,一旦肉体生命结束之后,最终又返回于大地母体之中,作为自己灵魂的归宿,并藉此获得新的生命。由此可见,阴阳、乾坤、男女的互渗同构显然是有其深厚的原始文化根基的。但是另一方面,与男女互渗同构的阴阳与乾坤各自所蕴含的思维定势与价值指向又是不同的。本来,在原始生殖崇拜与“丰产巫术”中,是女神崇拜以及与此互渗同构的地母崇拜在先,是孤雌生殖在先。尔后,随着母系文明向父系文明的过渡与演变以及完整的男女两性生育观的逐步确立,才由女神崇拜与地母崇拜的互渗同构,中经两性合体的过渡,然后最终走向男神与天父崇拜的互渗同构。阴阳,是阴在先,阳在后,依然保持了原始生殖崇拜的固有结构序列。而乾坤,是乾在先,坤在后,则已对原始生殖崇拜的固有结构序列作了调适与颠倒。而且从早于《周易》的另一《易》——《归藏》的有关记载来看,则是坤在先,乾在后,是“坤——乾”而不是“乾——坤”,故《归藏》又名之为《坤乾》。可见坤乾与阴阳一样都代表了原始《易》理,是母系文明与母神崇拜时代的远古遗型,而乾坤则属于后天《易》理,是父系文明与父神崇拜的典型表现,尽管它仍以“阴阳”之原始结构序列为名,而且依然强调“一阴一阳之谓道”的完整性、互补性与依存性。后来,中国主流文化的代表儒家即是不断朝这一方面发挥和推衍的;与此相反,非主流文化的代表道家则承之以远古母系文明的遗响,以源于原始母系大同社会的乌托邦幻想世界为天下倡,或者直接以准宗教化了的原始母神生殖崇拜为宇宙人类的本源与归宿,这是对后代《易》学先乾后坤的反拔,也是对原始《易》.理先阴后阳的回归。就此而论,《红楼梦》之于《周易》的承继的重心则是在原始《易》理,即通过非主流文化道家复归于先阴后阳、先坤后乾的原始《易》理——这也是《红楼梦》与后代尤其是儒家《易》理的一个重要区别之所在。 根据先人对《周易》之“易”的诠释,大体有易、变易、不易三义。《易纬·乾凿度》曰:“易名而含三义,所谓易也,变易也,不易也。”郑玄本此作《易论》,谓“《易》一名而含三义:易简一也,变易二也,不易三也。”易简又称简易,即相当于《乾凿度》中所说的《易》,意指自然、人文的一切事物、一切现象皆可由《易》之阴阳原理概括无遗。变易,意指自然、人文一切事物、一切现象都是变化不居的,重在变的一面。不易,则是指自然、人文一切事物、一切现象的变化都是有规律的,是变中的不变,重在“常”的一面,故又可称之为“不易”。一《易》而含三义,是为变与不变的辩证统一。我认为简易、变易、不易三义在哲理上即可依次分别指向本体论、发生论与规律论。世界都是阴阳二元所构成的,此为简易,为本体论;世界都是由阴阳二元化生的,此为变易,为发生论;世界都是由阴阳二元化生又是按一定规律变化运动的,此为不易,为规律论。以此为参照系观之于《红楼梦》,十分明显,整个红楼世界的深层结构即是与《周易》三“易”原理以及由此演化的本体论、发生论、规律论异质同构的(不管是出于意识还是无意识)。概而言之,阴阳对位中的神俗以及俗界中大观园内外的阴阳二级划分序列,是为构成整个红楼世界的总体构架,属于本体论层次,对应于《易》之第一义:简易。阴阳变易中的阴阳分别向各自反向转化,产生阴性阳化和阳性阴化,属于发生论层次,对应于《易》之第二义:变易。阴阳还原中的通过“阴——阳——阴”的圆圈循环,最后回归于神界本体,从哪里来,回到哪里去,属于规律论层次,对应于《易》之第三义:不易。再者,在此三“易”原理的具体演化过程中,又同时蕴含着一系列文化悖论命题,因而从阴阳对位、阴阳变易、阴阳还原依次递进的最后结果便是阴阳悖论。由此可见,在《红楼梦》与《周易》之间的确存在着一个对应性的异质同构关系。兹再略作阐释于下: (一)无论是太虚幻境之阴性世界还是贾府之阳性世界,也无论是贾府中大观园内的阴性世界还是大观园外的阳性世界,追本溯源,都出自于女娲炼石补天之大荒山。大荒山,正相当于《周易》中化生而又包蕴阴阳的太极。大与太、荒与极,意皆同。第120回一僧一道携贾宝玉回归于大荒山之《离尘歌》云:“我所居兮,青埂之峰。我所游兮,鸿蒙太空。谁与我游兮,吾与谁从。渺渺茫茫兮,归彼大荒。”渺渺茫茫的大荒,即相当于阴阳未分的混沌状态的太极。然后由女娲炼石补天之大荒山一分为阴阳两仪:神界太虚幻境之阴性世界与俗界贾府之阳性世界。继之又从俗界贾府分化为大观园内之阴性世界与大观园外之阳性世界。要之仍然是阴阳二元的相克相生,相反相成,此与史湘云与翠缕所论“天地问都赋阴阳二气所生”、“从古至今,开天辟地,都是阴阳”云云也正好相印证,后者正是对《周易》阴阳哲理的认同和发挥。所不同的是,《红楼梦》系由非主流文化代表道家进一步返溯于原始《易》理,通过老庄道家离阳归阴而向以老子“玄牝之门”为范式的至阴世界还原和回归,最后又向孤雌生殖的创世兼生殖女神女娲还原和回归,并以此为最高价值标准对俗界的阳性世界予以激烈的批判与否定。可见红楼世界虽也同是阴阳并重的本体结构,但其总体价值取向则是抑阳崇阴,以阳归阴。 (二)《红楼梦》中由阴阳的变化运动分化为阳性本色与阳性阴化、阴性本色与阴性阳化四个世界,也正是与《周易》的由阴阳两仪化生太阳、少阴、太阴、少阳四象相对应的。具体地说,阳性本色、阳性阴化与从阳之仪化生的太阳、少阴相对应;阴性本色、阴性阳化与从阴之仪化生的太阴、少阳相对应。所谓阴性本色、阳性本色,是指包括纯阴与纯阳之属性不变,而阴性阳化与阳性阴化,则是由阴逐步走向自己的反面而变为阳,由阳逐步走向自己的反面变为阴。后者如贾宝玉本为阳,经阳性阴化变为阳中之阴,即相当于阳之仪中的少阴,再进一步阴化而脱尽阳性,即变阳为阴,所以本为阳性的贾宝玉可以成为“诸艳之冠”而列于群芳之首。前者如那些嫁了汉子的女性,经阴性阳化,变为阴中之阳,即相当于阴之仪中的少阳,再进一步阳化而脱尽阴性,即变阴为阳,所以那些“鱼眼睛”竟比纯阳的“臭男人”还要“臭”。史湘云所论“阳尽了即是阴,阴尽了即是阳,而不是阳尽了再生出个阴,阴尽了再生出个阳来”,亦正与此意相合。在此,同样值得注意的是,尽管此中的阴性阳化与阳性阴化是相生相克、相反相成的,显示了彼此的互补性以及整体上的完整性,但在小说的总体导向中,则是肯定阴性本色,否定阳性本色;肯定阳性阴化,否定阴性阳化,因而依然是崇阴抑阳,以阳归阴。 (三)在《红楼梦》,随着大荒山之太极向太虚幻境与贾府阴、阳世界的同步展开,以及阴性本色、阴性阳化、阳性本色、阳性阴化四者的交互运动,由女娲创造生命的石头下凡红尘历劫变成为阳性世界中的贾宝玉,最后又离阳归阴,回归于神界母体,这一从哪里来回到哪里去的圆圈循环是变中的不变,是对生命本源之阴性世界的还原,正与《周易》的第三义:“不易”亦即规律论相通。上引一僧一道携贾宝玉回归于大荒山的《离尘歌》:“渺渺茫茫兮,归彼大荒”,以及为《红楼梦》蕴义总括的太虚幻境的著名对联:“假作真时真亦假,无为有处有还无”,也都是突出强调回归与还原,是对《周易》“不易”之循环运动的规律论的明显继承与创新。当然,与整部小说先阴后阳、崇阴抑阳的总基调一样,这里的阴阳还原是从阳还原为阴的,仍是重在阴性崇拜。 (四)在红楼《易》理中最富哲理深度与思辨魅力的阴阳悖论是从阴阳对位、阴阳变易、阴阳还原逐步推衍出来的,是宇宙与生命本体论、发生论、规律论不断矛盾运动的产物,也是人类深感自己无能为力而不得不托之于天遭劫运的一种悲剧体验,具有强烈的宿命论色彩,同时又具有强烈的反宿命论色彩,实际上是一种充满二律背反悲剧意味的文化悖论。然而最值得玩味的还是所有这些悖论所构成的悖论链,唯有通过本身即是悖论的心理真实而非历史真实,乌托邦幻想才得以体验和展现,也就是说,《红楼梦》所刻意追求并作为否定现存社会秩序的最高理想世界及其价值取向,原不过是一种永远无法实现的虚无,这就把原来的二律背反悲剧逐步提升到了形而上的哲学本体论高度,同时也因阴性世界终被阳性世界毁灭并与阳性世界一同走向毁灭的天道劫运与主观哀挽之间的挽歌张力,把《红楼梦》的这一归结于虚无的乌托邦世界推向至情至美的极境——这是《红楼梦》对《周易》阴阳哲学的继承,更是对《周易》阴阳哲学的新的独特创造。 综上所述,《红楼梦》与《周易》——中国文学与哲学史上的两大奇书之间内在精神上的相通之处及其具体契合点已至为明显,而《红楼梦》之于《易》学原理的发展与创造亦于其中昭然若揭。与此同时,在艺术创造原理上,《红楼梦》也同样吸取了《周易》阴阳哲学而熔铸为独具一格并与从阴阳对位到阴阳悖论相对应的对立幻影、符号易位、原型回归与本体象征等四大原则,因篇幅所限,将再以另文论述之,此略。 [1]张新之在第120回夹评中有云:《红楼梦》问世“六十年后,得太平闪人(按张新之号)探讨于斯,寝食以之者三十年。” [2]见《红楼梦读法》 [3]见《妙复轩评石头记》序。 [4]郭豫适《红楼研究小史稿》,上海文艺出版社1980年版,第ll7页。[5]引文据人民文学出版社1982年版。 [6]载胡文彬、周雷编《海外红学论集》,上海古籍出版社1982年版,第31页。 [7]《中国古代社会研究·周易时代的社会生活》,载《郭沫若全集·历史编》一,第33页。 [8]《系辞下》 [9]《归妹》 [10]《系辞传》 [11]《系辞上》 [12]《<红楼梦>中关于“十二金钗”的描写》,载《俞平伯论红楼梦》,上海古籍出版社l988 年版。 [13][18]《红楼梦的两个世界》,载《海外红学论集》第102—106页,第32页。 [14]第六章。 [15]参见张汉良《<杨林>故事系列的原型结构》,载温儒敏编《中西比较文学论集》,北京大学出版社l988年版,第ll7页。 [16]《盗跖》 [17]《红楼梦说梦》 [19]宋淇《论大观园》 [20]《(红楼梦)里的爱与怜悯》,载《海外红学论集》,第130页。 [21]《红楼梦总评》 [22]《红楼梦精义》 [23]参见(日)大林太良《神话学入门》,中国民间文艺出版社1988年版,第23页。 原载:《东方丛刊》1995年1期 原载:《东方丛刊》1995年1期 (责任编辑:admin) |