|

2014年5月,作家王安忆应台湾“余光中人文讲座”邀请,在高雄中山大学进行了三场文学讲座。从“小说”这一文体开始,作家将关于小说形式、小说逻辑、主题构架的种种观点娓娓道来。正如王安忆所言,她这一代的作家,也许在中国历史上处于最安定的一个写作阶段,而当被激情推动的写作慢慢退潮,呈现出日常状态时,写作者又该如何应对?

1 走上写作道路的时代背景

最早时候我们写作真的是完全凭热情,刚才张老师说过,我是从上世纪80年代初开始写作,那时候刚结束一场大动荡,就是“文化大革命”。“文化大革命”开初,我们这些50年代出生的人,被迫中断中等教育,高等教育当然谈不上了。我们过早经历生活,走进我们那个年龄没有准备走入的社会,开始成年的人生。年轻的时候好谈人生,以为自己很懂得人生,等到了现在的年纪,发现那时候人生只是刚刚开头,将来的日子有那么多、那么多,有那么多的人和事等着我们去经验,直至今天,也还有许多许多的未知。但在年轻的时候,什么都是放大、强化,因为没有世故,所以单纯敏感,不妥协,不变通,其实就是生机勃勃。

最初的写作,就是有满腹的话要说。小说的容量特别适合倾诉,很容易被想说话的我们选择,说话的冲动使我们顾不上考虑小说是怎么样的形式,什么是小说能做的,什么又是小说不能做的,难免泥沙俱下。但是,这种经验和感情的冲击力是相当强烈的,是新时期文学最可宝贵的价值。同时期走上写作道路的同伴们,有很多后来都不写作了,我觉得可能是抒发的欲望释放了,感情得到满足,并平息下来。方才说过,50年代出生的这批青年,往往没有得到正统的文学教育,同时呢,我们其实过着一种文学的生活——经验、体验、走入人间社会,都是文学的必要条件。将人生文学化,可说是青春的美学,虽然学校教育停止了,但是阅读的活动并没有放弃,甚至更加自由与活跃。而写作这件事情呢,几乎不需要成本,每一个粗通文字的人都可以尝试,一旦尝试,事情就算开了头。“文革”结束,思想领域开放,至少是三代人,在同一时间里都拿起笔来,开始写作。我觉得小说是最适合当时人们表达需求的一个文类,它特别能够满足人,尤其是年轻人对现实的想象,因此有权利虚拟故事,化自身经验和内心愿景为实现。小说在外形上和现实非常接近,虚构又给予变形的许可,于是,梦想成真。

为什么在那个时代有那么多的小说,我以为和我们写作者经历过丰富的社会生活有关系,和当时的气氛也有关系。那个时候整个社会对小说是非常欢迎的,大家都期待在小说这个非常具象的形式里面,找到自己的生活、自己的命运的投影。小说真的是应运而生。

今天在大陆,小说依然是文学的主流,虽然上世纪80年代共同走入写作生活的人在减少,许多人退出了,我以为他们具有的才华很可能不止这一项,生活的丰富性提供更多的机会,人们有更多的出路和方式展现才华,实现理想价值。但是,我以为也许还有一个比较重要的原因,把写作者给筛选过滤掉了,那就是职业化写作。当一个凭热情走上文学道路的人,走到职业写作这一关,需要面临各种没有预期的挑战。近代中国人的天命不太幸运,一百年里就没有安定过,一会儿是外战,一会儿是内战,非常动荡,作家不能持续地写作超过二十年。等到“文化大革命”结束以后,一直到今天,回头望,我觉得可能是在中国的历史上写作处于最安定的一个阶段,有三十多年的长度,那么长的时间可以供写作人安安静静地写作。于是挑战也来了,就是职业化写作,最初被激情推动的写作慢慢退潮,呈现出日常的工作状态,我们如何应对?

我个人觉得那一年莫言得诺贝尔文学奖是个重要事件。诺贝尔文学奖有一个条件是持续性地写作,持续写作就是对一个职业作家的要求,莫言之所以能够被诺贝尔奖所接受,等于是承认内地有职业写作者,在此之前你很难找出职业写作者。写作时断时续中,小说的美学也没有形成比较完整的体系。在一个需持续写作的写作者面前,最迫切的问题是——当你的情绪宣泄完了,当你的那种激动的生活告一段落,进入生活的常态里面,连写作也成为常态的一部分,这时候你该用什么来支持你的写作呢?为什么要写作的问题经常困扰我,我相信每个写作人、艺术者都会受此困扰,就好比生存着的人会困惑,人为什么而生存?我一边走一边试图了解自己的困境,作为一个已经写作二三十年的人,可能有资格总结一点经验。

2 小说的形式:以类型小说为例

由于小说的形式是语言叙述,语言是普遍运用的日常工具,于是,小说会给人错觉,好像凡是识字的人,都可以写小说,是没有什么限制的。这么一个似乎看起来没有什么限制的东西,要怎么规定它的形式呢?某种程度上,限制就是形式,否则无法解释艺术的边缘。我曾听一个编舞的老师说,舞剧是不可以开口说话的。当然,现代艺术是没有什么不可以的事情,然而,所有的“可以”其实都是从“不可以”的对抗中来的;追溯到源头,还是不可以,我们今天就从“不可以”讲起。方才说,由于语言的日常性,它们很容易被掌握和操作,现在有了博客,每个人都可以写作。原先的写作至少在公布和传播上还需要人的实际操作,不那么容易被认可。比如要由编辑决定有没有价值刻成铅字,印刷成书。编辑在一定程度上对小说的规则做出仲裁,保证小说在限制里生成。当然,编辑的思想还是要受约于文学思潮,在此,我只是将编辑作为一个象征,象征着文学的限制。而网络写作已经大大削减形式的规定性,将其释放。但是你能够说这些所有的文字都是文学吗?似乎又不能。如果所有的写作都是文学,不就是没有文学了?如果我们还承认有文学的存在,什么是文学?什么是小说?在所有的“不可以”都解禁为“可以”,小说的安身立命就需要重新考虑了。

最近一段时间我比较注意类型小说,我觉得类型小说把写作的技术部分显性化了。美国最多创意写作的工作坊,全世界一百家里面有九十九家是在美国——美国人是个后天再造的民族国家,他们相信“人工开物”,他们将写作量化条件,使事情变得可以操作。而中国的当代小说,我说过,不时中断的写作,使我们没有时间总结经验,我们都是以经验与情感来写作,无一定之规可循。内地当代文学好也是好在这里。就因为如此,80年代、90年代涌现出大量的优质小说,无可模仿,不可重复,连自己都不能重复,也许一生就写出一篇好小说,以极个别的感受而推成。这些小说我以为将在中国甚至世界文学史上留下重要的记录,可它确实难以持续,因为太个别了。个别应该是小说的特质,但对于职业化却是挑战。或许我们只能持妥协态度,退到相对的普遍性里,寻找一些可举一反三的规则,也许类型小说在某种程度上可以提供范例。我们常常看见西方人在旅途或者休闲的时候捧一本书,通常是厚厚的砖头样的一本,花里胡哨的封面,十有八九就是一本类型小说。小说多半有着基本格式,一开始一定要发生事情,形成悬念,不断派生出枝节,延宕解决的过程,在过程中,展露社会问题、历史政治、人性心理,有时候,也会启动相当严肃的命题。

3 小说的逻辑

在类型小说里,我以为确实具有一个有效的逻辑,根据现实生活的逻辑而来,所以可在现实生活里得到检验,这种检验很可靠,因为生活形成的常情常理已经被证实了合理性。可是类型小说把这些因果关系整理得太整齐了。而更胜一筹的小说采纳了生活里面微妙的隐性原则,它的逻辑也许是含混的,有的时候可能一加一等于负数,有的时候是反过来,递减到最后突然间得到一个大数,在加和减的过程中其实加入进来许多变量,仿佛是在现实的一般逻辑之外,却又是在一个更大的逻辑之中,生活中有着多少个别性和偶然性,好的小说家可以采纳生活当中所潜藏的模糊逻辑,这些模糊逻辑可能包含巨大能量,可产生推动力,像火箭突破大气层进入太空那样,推出我们平凡的生活。这些都是属于不可教的东西,而我们只能从可教的东西着手。

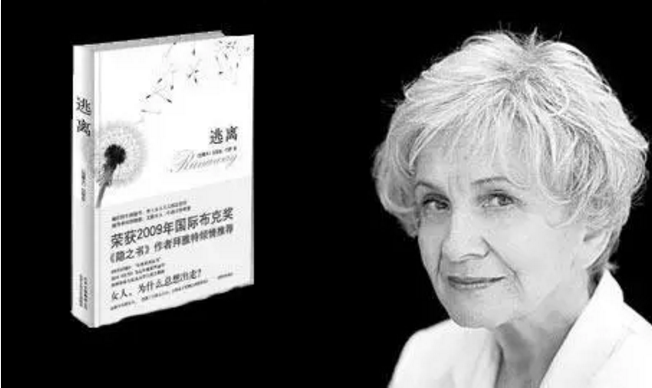

2013年获得诺贝尔文学奖的艾丽丝·门罗,早在爆得大名之前,台湾出过她的一本短篇小说集《逃离》,我非常喜欢。短篇小说是一种走在刀刃上的艺术,它非常危险,非常容易格式化,对写了这么多短篇小说的人来说,不格式化几乎是不可能的,她会不断跳进自己设定的窠臼里去。但是门罗很奇怪,她的小说总是能绕过窠臼,超出规定好的逻辑,最终抵达意外之境界。我觉得这大约是女性作家的特质,女性作家比男性作家更专注于内心生活,男性恐怕因为比较早地走上社会的中心舞台,需要关心外部的世界,外部世界往往是概念化的世界,而从内心出发的生活,那种微妙的逻辑,往往是在女性作家注意里,更确切地说,就是在女性作家本身。

小说集《逃离》中有一篇名叫《法力》,特别地迷惑我。——被小说所迷惑的状态是很难得的,好的小说真的就是有魅力的,它会引诱你进到一个奇异的空间。故事说的是,一个有超能的女性邂逅一个梦想创造奇迹的男性,他们很合拍,这个男性希望能够在这个有法力的女性身上,实践他的科学大发现。不幸的是,法力在许多取证的实验中,渐渐减弱,甚至消失,爱情和生活都变得不堪,男性为摆脱女性,将她送进一所精神病院。最后的部分颇有意味,是以法力女性的闺密的视角呈现,仿佛她被传染到法力,也有了超时空的视觉,她看见法力女友被丈夫送去精神病院的场景。这男友在未告知女友送她去精神病院之前,已经签署好了文件,就放在他的上衣口袋里。女友看见临去医院时两人拥抱的场景,男友心想如果她还有法力,她应该能够看见隔着衣袋的文件——她隔空看物的能力常常用来帮助人寻找失物,他俩初次认识的时候,她就说出他衣袋里放着钱包,以及钱包里的东西——如果她能看见他口袋里的文件,那么就取消计划,不送她到精神病院,继续生活,继续研究,等待奇迹来临。结果女友没有表示抗拒,听从他编的疗养什么的瞎话,进了精神病院。那么,在闺密还原的情景中,就出现一个悬疑:难道她的法力真的消失了?假如法力还在,她怎么能够如此顺从男友的安排——她曾经去医院看望过女友,她平静从容地生活在囚禁中,这又像是具有法力,如果法力尚存,能够看见男友衣袋里的文件,识破圈套,她难道还会顺从吗?无论她知还是不知男友对她残酷的安排,事实上她都是接受命运,也许解释就是一个字:爱。当他要她的时候就去,不要的时候,她就离开。于是,爱变成了永不消逝的法力。

其实生活有着许多未知的合理性,每一个写作者和生活之间各有通道,一个秘密通道,这个秘密通道进入生活的部分各不相同,可能这就决定了我们各是什么样的写作者。当我谈到小说逻辑的时候,常常处在矛盾的情形当中:我一方面想告诉大家要认识逻辑,另外一方面又觉得生活另有不可捉摸的逻辑,它很模糊,很暧昧,不知道藏在哪里,我们很可能会错过它。这是小说很具挑战性的地方,令人欣喜又令人折磨。或者这就是小说的乐趣。

(责任编辑:admin) |