|

何平、朱宜

何平:先说《特洛马克》,记得温方伊在一个访谈里用了京剧的一句“少年子弟江湖老”来说它,同时认为你的剧作有很青春、年轻的视角。我觉得她是真的懂你的剧。好多采访和评论,往往只是将《特洛马克》简单地归于“成长”主题,更多的意味却被遮蔽。所以说温方伊演《特洛马克》中的佩内洛普是合适的,她对你的剧作有着贴切和深刻的体谅。如果把你跟刘天涯、温方伊的剧作《姐妹》和《蒋公的面子》做一个对读也是蛮有意思的,你们三人同出于南京大学戏剧系,但其实有很大不同。

朱宜:我跟她们的接触并不多,毕竟相隔很多届。刘天涯的作品我还没看过,也还没机会见过面。我很喜欢温方伊,温方伊的戏剧感觉非常好,人也很松弛有趣。

何平:《特洛马克》的开头就很有意思。特洛马克的母亲佩内洛普的众多求婚者,有一个钟爱吃童子鸡。“童子鸡”在当代中国语境里是有所指的。最初的特洛马克,正生存在一群向她母亲求欢的男人中间。在这群求欢经验丰富的“老公鸡”中,特洛马克的确是单纯无污染的童子鸡。说到这里,《书生与桃花仙》中的刘晨却恰恰相反,他出场就是一个被文化污染得很严重从而很迂的人物,在剧中,动辄孔子曰或来几句诗歌。

朱宜:其实刘晨可以是特洛马克的爸爸了。儿子刚出生,刘晨就离开一家老小,拍拍屁股自己进京赶考去了,因为他觉得男儿在世要追求荣光。虽然他是书生,奥德修斯是将军,但两人的行为准则都是一致的。

何平:《特洛马克》和《书生与桃花仙》在某种程度上是可以对比阅读的。刘晨本来一直按照“孔子曰”来生活,遇到桃花仙后,“山中方一日,世上已百年”的艳遇,再回归现实来回看凡俗的生活时,就会产生很多意味。中国传统文化中有很多这样的故事。

朱宜:其实在不同国家的文化中也存在着类似的遇仙故事,像英国、日本。

何平:《书生与桃花仙》跟传统故事一致的是,书生回归现实生活之后又重新寻找那个“山中一日”的地方。不同之处在于对这个“山中一日”地方的设定。传统故事通常将其设置为荒冢、坟墓或者废墟,而你的结尾则描写了一棵于雪中枯萎的桃树。这就给了读者很多想象的空间,因为既然是一颗桃树,它就有再生性。

朱宜:是的,只要过了冬天,迎来春天,桃树又会变成仙女。只不过刘晨作为一个凡人,他没法等到与仙女再相见。就是这不可能实现的一线希望,让人觉得更遗憾。

何平:在传统故事中,将其处理成恐怖、惊悚的结局无非是道德训诫。《特洛马克》也是对一个经典母题的改写,对《奥德赛》中的改写。那就涉及到一个问题,即对这些母题如何进行现代的转换和处理。

△2016年南京大学《特洛马克》演出剧照

朱宜:我觉得也不一定是要进行现代转换,只不过作为一个现代人,重新读这些故事时会产生很多疑问,毕竟我们的思维方式、逻辑跟那个时代已然不一样。首先像《书生与桃花仙》,原小说《幽明录》里的“阮肇刘晨遇仙”只有短短的几行,这几行实际上隐藏了很多背后的故事。于是我就想将这背后的故事细致地展开:为什么他们会遇见仙女?为什么仙女会像早已认识他们一样?他们怎么就轻易地留下了呢?后来为什么又要走?另一方面,《书生与桃花仙》虽然是关于中国古典传说的改编,但我希望做的越当代越好、越“人类”越好,这也是一种挑战。就像这个戏最初2009年制作版本的导演是希腊人、舞美是韩国人、女主角是德国人,男主角是越南裔的美国人、男配角是意大利人、服装设计是美国人,都是不一样的种族。我希望我写的这个故事他们作为人,当代的人,都能理解,能有共鸣,能有自己在里面发挥的空间。再说《特洛马克》。我看《奥德赛》的时候,给我的感觉是不可思议。奥德修斯十年未归,回来后,并没有直接回家,而是考验了他的妻儿和奴仆,但他们竟然都毫无怨言和疑虑地接纳了奥德修斯,而未归的原因也都是建立在奥德修斯自己的叙述之上,包括他在外面经历了什么、发生了什么。那么我作为一个现代人,尤其是一名女性,看到这些,我就会很自然地想到——他说的话能轻易相信吗?说不定他在外面有了好几个老婆,养了一群孩子呢。况且他在这个家庭生活中缺席了那么多年,唯一留存下来的只是他作为一家之主的身份,而支撑这种身份的是当时忠贞的道德观。对我而言,我是没有办法接受这样的叙述的,所以才产生了对《奥德赛》的改写,以当下的角度去讲述这个故事。

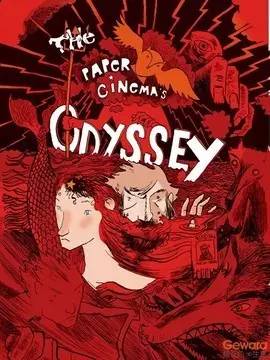

△ 英国纸电影剧团《奥德赛》海报

何平:《奥德赛》实际上是一个以男人视角进行叙述的故事,这样会遮蔽男性视角之外所能呈现的真实,从而产生叙述空白,而你恰恰对这空白有着兴趣。《特洛马克》中海伦说过这样一句话“从下班到回家——这是男人一生中最神秘的一段时间”。上班处于工作的的公共空间,回家后又需要扮演家庭角色,而这中间的时间和空间对于男人来讲是自由的、神秘的,对于女人而言,也是让她们忐忑且充满好奇的。像张爱玲的《封锁》,一面男人手上拿着老婆让他买的菠菜包子,另一面在封闭的电车上跟一个陌生女人调情。而一旦男人回到家里,他的这段意外而又奇妙的际遇就会被隐匿、封存,沉沦于黑暗中。

朱宜:我在哥伦比亚大学读硕士的时候,学过一个概念——liminal space(阈限空间),指的是中间的、过渡的时段。下班后和回家前就是处于这样的状态。再比方说,一个青年的成长过程中会有一个既不属于孩童、也不属于成年人的阶段,这个阶段充满危险,还会有很多不正常的事情发生。特洛马克也是这样,他二十岁,既不是一个真正的男人——没有能力保护家人、成为一家之主,但又不能以一个儿童的身份韬光养晦,他对求婚者已经构成了威胁,同时他自己也觉得再不长大是一种羞耻。其实我很喜欢易卜生的一个原因就在于他戏剧中的人物都是在日常生活和野性世界中徘徊的,一不小心就会“滑”出正常轨道,受到野外世界的诱惑和召唤,从而处于两个世界之间的过渡状态。

何平:很多文学作品都会涉及“英雄末路”这个主题,你的剧本里也有,像有的英雄变成保安、变成普通的办公室职员等。但你不仅仅涉及到这样的主题,而是关注由英雄沦为普通人的过程中被我们忽略不计的东西,实际上这个过程充满了变数,也恰恰是一个剧本有戏的地方。

朱宜:我不仅仅是从女性视角来写,也从儿童视角展开。传统叙事中,只有成年男性的视角会被记录下来。但是一个家庭中,女性、儿童也是组成部分,他们经历的故事不应该被忽略。写《特洛马克》实际上是有一个机缘。我有一个韩国朋友,前几年她邀请我和两个导演以及另外一个编剧,希望能够一起以奥德修斯儿子的视角重新改编《奥德赛》。她想写的原因是有着类似的经历。在她很小的时候,她父亲是国家冰球队的队长,算是一个大英雄的人物。后来因为各种原因,她父亲想要去美国打拼,走之前,跟她母亲说为了在那边扎根需要先离婚,但以后一定会接她们母子到美国。但她爸离开后就再也没有回来,这么多年只给她们母女寄过100美金和一张明信片。深夜,她能听到她母亲在厨房压低声音哭泣。在她十六岁的时候,她爸偷偷回来了,却只是为了她爷爷去世后的遗产。后来她自己一个人去了美国,各种打工,包括做指甲、足底按摩,攒钱考进了耶鲁大学。但是她母亲经历了这么多之后却对她说,“我就知道你会成为我和你爸之间的桥梁”。当时她很震惊,这样一个男人,母亲竟然还是心心念念。不过后来她也慢慢想明白了一些事情,渐渐原谅了她爸。因为她爸在美国混的实在不好,英文不行,只能做最底层的工作。这样的状态下他没有脸面回去,也没有能力接她们母女去美国,算是由之前的大英雄沦为了落魄的人。这是她想要改写《奥德赛》的原因。但是我们在写的过程中发成了分歧。一方面是写作风格。我的写法年轻一些、野一些。比如说我会在剧本中加入、拼贴很多流行文化的元素,因为有时候你会看到,当古老的故事和当代流行文化中的元素放在一起时,会发生奇特的化学反应,它们会互问互答、互相唱和、互为对照、互相辩论——改变了对方的意义,给对方添加了一层新的解读,但他们不喜欢。比如我让剧中的四个古希腊女性角色像《欲望都市》里面的四个女主角唱卡拉ok一样合唱片中插曲,他们觉得很俗气。他们的年龄都比较大,喜欢的风格偏古典、优雅。另外一个分歧是,我这个朋友竟然将题目定为《奥德赛:为爱回归》。在她看来这是父亲为爱回归的故事,我也是不能接受的,尤其在是听了她自己的故事之后。于是后来就跟她商量,还是不要一起写了,就有了《特洛马克》。她自己写了一个她认可的剧本,就叫《奥德赛:为爱回归》。

何平:很多媒体都会把“寻父”这个情节理解得很简单:一个青年本来是去寻找作为英雄、战士的父亲,但是最后打捞出来的都是父亲的“黑历史”——跟别人通奸、有了私生子、打劫洗衣店。其实特洛马克对奥德修斯不是一个简单的否定,因为很多时候我们不能看到父亲之所以这么做的背后的深层原因。就像科幻小说经常写的,人与人都是生活在平行世界中,我们虽然能看到其他人做了某件事情,但我们只能从自身位置出发去设想、去理解他这么做的原因。奥德修斯也是如此,他在回家期间,我们只看到了所有事情的结果,而并不能看到他这么做的原因。

朱宜:其实,父母在孩子的成长过程中,或多或少都做过一些“辜负”孩子的事情,而孩子长大后,尤其是20岁左右的时候,会渐渐意识到父母做了些什么,这些可能会让孩子很愤怒、很幻灭。但当他们继续成长,到毕业、工作、成家、有自己的小孩、建立了自己的世界后,会渐渐明白当初那些让他们很幻灭的事情并不是十恶不赦的,会明白父母也有自己的苦衷和失控。走得越远,可能离父母越近。

何平:每一位父母都有他的“黑历史”和无奈,关键问题在于一个孩子要想长大成人,就必须学会处理父母辈甚至是祖辈他们的“黑历史”,而这个成人的过程可能也会使得自身成为一个有“黑历史”的人。就像特洛马克出走、经历各种冲击、最终带着与莉莉的孩子回到家中这个漫长而又痛苦的过程。

朱宜:在很小的时候,很多孩子会把自己的父母当成一种符号——不是父母本来是什么样子,而是父母应该是什么样子。一开始奥德修斯的完美英雄形象其实也是特洛马克自己升华出来的。

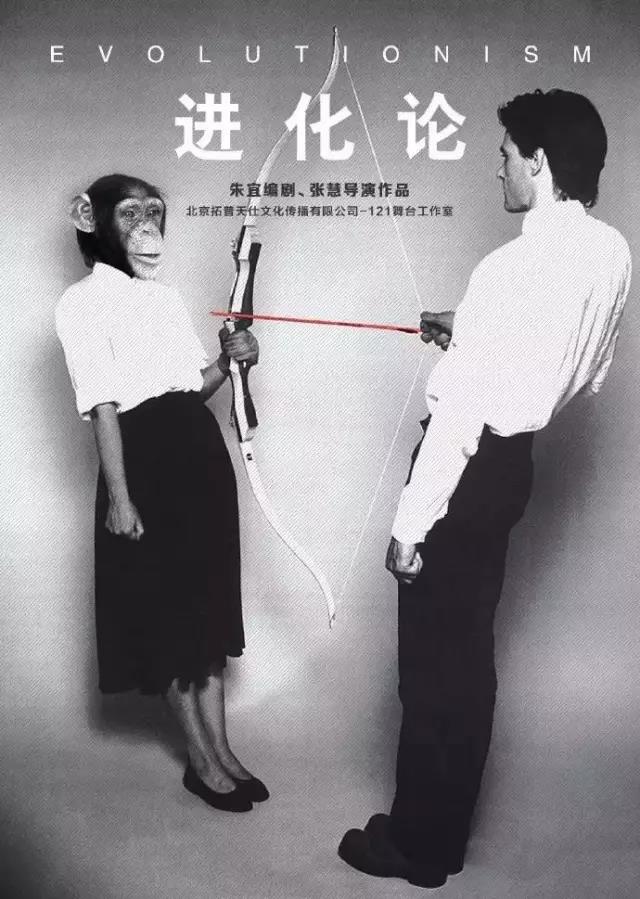

朱宜编剧、张慧导演作品:话剧《进化论》△

何平:你在一次访谈中说过 “作为一个编剧,我所唯一感兴趣,也是唯一能做的就是以个体的身份讲述‘人’的故事”。所以说你感兴趣的还是“个人”。《进化论》实际上也是关注“人”。 谈及“进化论”,会映射一种现象——整个现代中国,几乎每一个人,先天地把“进化论”作为很多问题的思考方向和前提,并且形成一个以其为标准的想象世界。你的题目是《进化论》,但是剧本中关注的反而是我们可不可以退化、退化了之后我们的生活会是什么样子、退化之于我们有什么意义。

朱宜:其实在我看来,“进化论”就是指所有人都在一个轨道上,往前走,方向非常明确。我当时写这个剧本并没有带着道德判断,但在国内演的时候,主题有了改动,表现出了人很功利、很丑陋,而猩猩比人好,因为它们天真纯洁,所以我们要像猩猩学习、要返璞归真的价值取向。这其实还是人类看世界的一厢情愿。并且导演为了合理化男主角的出轨,把妻子变成了一个非常作、非常爱钱同时也很蠢的女性,虽然大众更容易消化了,但这不是我的观点。我只是想写一个人脚一滑出出了秩序的故事,现在变成了一个人出了秩序但又进入了另外一种秩序,倡议我们一起向轨道的另一头走,又是一回事了。

何平:这样的故事的确很容易带有煽情的道德倾向。我还关注了《进化论》的另外一个面向,即打开了中国家庭中一些难以言说的、不堪的现象。你的很多剧作有这样一种特质:启发我们离开预设的一些道德、规范的限制,从而把这些限制先搁置起来,然后从另外的角度去思考已经约定俗成的世界。一件事情、一个人是有很多可能性的。

朱宜:这也是我为什么喜欢“个人”的故事的原因。在我看来,所有的道理、口号都没有什么意义。故事本身比道理、口号更加真实。一个人一生所经历的、所信仰的不能通过讲道理来呈现,只有通过故事才能真实完整地传递出来。因为一个好的、真实的故事它所蕴含的数据非常丰富,由很多细节累积在一起。我很认同柏邦妮说过的一句话,她说“没有人能够讲一个故事却不暴露自己”。讲故事的方式、角度、结构、切入点,都会泄露很多信息,关于故事中的人,也关于你自己。

何平:《异乡记》和《杂音》也可以放在一起对读。如果按照格式化的分类方式,两部都是关于移民的故事。同时在这种固化的思路下,也很容易把这些人简单归类。比如说上个世纪就有“中国人在纽约”这样的题材,这些中国人就被归类为底层、中产等几种类型。但是事实上每个人都有其独特性:从中国来到纽约前每个人都有不同的前史和起点,到了异乡,每个人又都会有不同的融入、生存于异乡的方式。所以说不可能像我们想象中的那样,几种类型就能覆盖得了。而你的《异乡记》和《杂音》恰恰就是提供了不同故事的对读文本。

朱宜:首先要说明的是,这两部戏不是“移民”题材。因为从法律概念上来说,移民和非移民是两个概念。我现在拿的杰出人才签证是非移民类签证。我是外国人 (alien)。

其次,我写的每一部戏都会与我自己的生活进程和生活状态形成一个对应,这两部也一样,因为我近几年开始频繁应对签证问题,所以开始思考身份、国籍等问题。其实我刚来美国的那些年,有意回避关于移民或中国的题材。因为所有人都会预期像我这种这样背景的人一定会写这一类型的剧作。的确,有很多剧作家在写。首先,是在美国的亚裔戏剧圈、华裔戏剧圈,作为ABC(American Born Chinese)的一些剧作家,但他们焦虑的许多问题,我尚未产生共鸣。比如他们会考虑根在哪里、跟父辈文化上的隔阂、在主流中受到的歧视、强调自己也是美国社会的组成部分等。另外一类,是和我一样从中国到美国的戏剧人一些,但他们中的很多人,作品由很多中国符号堆积起来,用京剧昆曲等结合西方艺术形式来炒《西游记》《红楼梦》等中国古典文学的冷饭,把自己搞得像一个旅游纪念品商店。我不想做这些,因为他们貌似是抄近道,实际上是把自己放置在越来越边缘的地方。但是当我的学生签证到期,需要申请艺术家签证的时候,因为申请需要很多材料,当时我深受其烦,也第一次因为“身份”这个问题而焦虑。我开始审视自己这个外国人的身份:我为什么要在这里?为什么我比我的同行多出了这些麻烦?是什么决定了我们属于哪里的人?是由谁先到达这里来决定的吗?还是说为这个地方做了多少贡献?还是谁的经济能力更强、更体面?比如,今天和明天我明明是完全一样的人,却因为一张纸、一个盖章就有了区别,我就有权利或者没有权利待在某个地方。我开始关注这些问题,并且开始有兴趣研究美国的移民史。所以那个时候开始写关于身份、国籍的题材是很自然的。但我并不认为《异乡记》和《杂音》是关于移民的,而应当是关于流动中的人的故事。我感兴趣的是一个人离开了母国之后和加入新的国家之前的那种状态,因为流动当中的人需要不断地思考“我为什么要在这儿、我值不值得在这儿、我是不是应该回去、我如何才能够继续留在这儿”等问题,固定状态的人是不会思考这些问题的。在流动当中就像在水中游泳,如果不“扑腾”,就会沉下去。所以从另一个方面来说流动中的人也是很有生命力的人。

△《我是月亮》纽约版剧照

何平:《杂音》中的李苏和《异乡记》中的徐夏,你在这两位身处国外的女性身上融入了很多思考,不仅仅是她们面临的文化、政治差异,还包括在新的陌生的世界里生活、生存下去所必须遭遇的选择。在这些选择中,人的活力被激发。

朱宜:活力实际上来源于她们的求生意志。

何平:李苏和徐夏这些人在陌生的世界里,为了养活自己、成就自己的梦想,所做的选择在很多人看来,可能是不正确、不道德、违背常理的,但事实上我们没有站在这些年轻女孩子的立场上去考虑问题。与国家、民族对比来讲,她们都是非常渺小的个体,当渺小的个体与整个世界去相遇、遭逢、对抗的时候,她们是无力的。

朱宜:在很多人看来,海外华人是一整个群体。但被忽略的是,在这个群体的内部亦有不同的人群,而这种不同很大程度上是根据他们到该国的时间所划分的。今年、五年前、十年前、二十年前甚至一百年前来美国的人之间都不一样,而且这些人彼此之间都会存在不理解。这种隔阂产生于家庭背景、阶级,教育程度,时代,和两个国家的发展阶段的不痛。比方说,早年来美国的中国人住在中国城,他们对现在新来美国的中国人的一些行为会产生反感情绪。再比如,当年黑下来的移民,跟后来的投资移民,和工作签证六年媳妇熬成婆的移民,都是完全不一样的人。所以说《杂音》中的父母、李苏、彼得,其实他们不仅仅是职业、文化背景、年龄不同的人,也代表着在不同时间进驻美国的群体。

何平:如果我们站在中国立场上,会把他们区分成中国人、美国人。而于美国语境下,恰恰是中国人与中国人的差异。

朱宜:中国人看美国的华裔,一看面孔,经常也把他们当做中国人,其实他们是美国人。在ABC眼中,刚移民到美国的中国人/华人与他们是不同的。在任何理论上可以放到一起的群体当中,都存在很大差异性,彼此之间都有隔阂。一个人在一个地方时间久了,会从边缘变为主流,当然在变为主流的过程中,会受到很多排挤,但一旦变为主流,成为了这个地方的主人,他也会排斥新来的、跟他不一样的那些人。

何平:李苏和徐夏就是还没有成为主流,还属于流动中的人,那种漂浮着、未能在异乡扎根的人。她们有很多的可能性,所承受的疼痛也比那些将要来的和已经安顿下来的人多得多。在这样中间、模糊的状态中,能呈现出的故事非常多,或者说特别“有戏”。这让我联想到前段时间网络上曝光的裸贷事件——二十几岁的女大学生为了买奢侈品拍裸照贷款。中国人都接受过莫泊桑《项链》的教育,认为这些孩子从村子里考上大学,自己不艰苦奋斗、省吃俭用,反而为虚荣而堕落,这是活该。但是我们也忽视了一点,她们没法选择自己的起点。有些孩子,同样是二十几岁,但家庭和生活条件能够完全满足她们,所以她们不需要经历更多曲折就能有很好的出路。我们某种程度上忽略了其中的不公平。所以有时我能够理解本身有梦想但是局限在贫苦生活条件中的那些孩子,如果他们的处境有所改善,也就不会在摸爬滚打中让身体和精神都充满伤痕。

朱宜:人都是想往高处走。在《杂音》里面,每一个人物都想往高处走,比如说李先生李太太,他们的父辈从乡下到了上海;而他们自己在上海成为了中上流阶级;然后把下一代送去了美国;李苏到了美国后,希望进入主流;而剧中的美国编剧乔许·哈里,他在戏剧圈已经很成功了,但他想要进入好莱坞;剧中的那家外百老汇主流剧院,想要走国际化路线。《杂音》探讨的主题之一就是这个所有人都往高处走的过程,和在途中所付出的代价,这些代价是否值得?人越年轻,就越没有办法区别真实的高处,和高处的幻觉。像李苏,她有那么好的家庭条件,可以算是一个非常好命的人,但是她为了追求一个她所谓的高处,把这些东西全都抛弃了,在她当时看来是值得的,然而或许几年后她又会觉得这一切都非常愚蠢,因为她把最珍贵的东西扔掉了。

何平:你并没有对她有一个预先的简单的价值评判,而是呈现出她这一个阶段中所面临的问题和处境。

朱宜:没有办法进行价值、道德评判,因为每个人都希望往高处走的追求并没有错,也是无法控制的。

何平:事实上我们应当尊重个人以及发生在他们身上的事情,或者说,我们要以一种平等的目光来看待他们的故事,而不是预先进行判断。

何平:我把最近在南京上映的《我是月亮》放在最后来谈。豆瓣上有一封写给吕效平老师的信,是你写的吗?

朱宜:是的。

何平:其中有这样一段“每一天每一个向你走来的陌生人都是一颗未知的星球,你们之间都有无限的可能性。如果把一个戏想象成一个人,那么这样一个看戏的夜晚就是你主动做出的一次小小冒险:你会喜欢‘他’吗?会讨厌‘他’吗?你们的相遇给你带来的是欢乐、感动、疼痛还是厌恶?——没人能保证。”这一段说得特别好,是在强调人与人之间接触、建立起连接的故事。《我是月亮》带给我一种哀伤、疼痛感,同时我认为它是你的这些剧作中呈现人黑暗面最多的剧本。当然这个黑暗面不能简单的算作一个贬义词。像《异乡记》《杂音》中的李苏和徐夏,虽然她们也有无法言说的、私人的一些故事,但某种程度上还是有公共空间可以被讲出来、或者说可以被理解的。而像《我是月亮》中的那些人所遇到的问题虽然很日常,但其实没有公共空间可以谈论,都是不能言说的隐痛。像话剧中的亚裔男子,整天看AV和手淫;那个肥胖姑娘对内心微妙想法的隐瞒;受到万千追捧的流行歌手贾斯汀是同性恋等等。从外表看来,每个人都光鲜、道貌岸然,实际上表面之下每个人的内心都有一个角落在隐隐作痛。而触及到这些问题的时候,往往不会产生语言狂欢的场面,恰恰可能是能彼此理解但却相对无言。所以说在我看来《我是月亮》是你最有文学性和个人性的剧本。

朱宜:《我是月亮》是我于哥伦比亚大学的毕业作品。首先,在哥大,编剧的毕业作品肯定会演出,所以我是带着能够被观众看到的安全感来写这个剧本的。其次,我知道毕业之后,进入社会,就不能完全写自我的戏剧了,可能要写一些受欢迎或者说满足甲方要求的戏剧。所以当时有一种“这是最后一次做自己”的感受。

何平:看来我这个判断还是准确的,《我是月亮》带入了很多你个人的东西。这个剧作很打动我,而一个最能打动自己的作品恰恰是最难阐释的。所以在读这个剧本时,我更多的是与剧中的那些人物在相处。你其实挺冒险的,用了大量的独白,所以我个人认为,这个戏也是最挑观众的。

朱宜:一开始就是时间较长又比较闷的独白。我当时就是想用开头的十几分钟告诉观众,我这个戏不是向你走去的戏,而是一个需要你向我走来的戏。其实当时也有朋友在质疑,说这个剧本就是读出来的小说,不是戏剧。事实上,我认为确定一个文本是不是能称之为戏剧的标准,是指它演出之后,能不能产生更丰富的感受和启发。如果只是小说,自己读和听别人读是一样的,而如果是戏剧,演出来一定会增加一层新的信息。

△2016年《我是月亮》上海演出剧照

何平:《我是月亮》最后一段非常感人,“舞台上,安吉拉,男人,贾斯汀,梅,吉米和其他所有演员正在做着他们日常的琐事,比如读书,在酒吧喝酒,卖水果,约会……但不知为何,他们却不约而同有了一种奇怪的感应。他们同时抬起了头,侧耳聆听,仿佛有人在呼唤他们。”其实你也会发现,在今天的对谈中,并没有涉及到你剧本里的一些热门公共话题,像战争、种族、同性恋、女权等等,关注的反而是你作品中的每一个人。或许可以说剧本就是你自己的一个世界,是你的王国,其中的人物都是在与你相处。而我们这些读者则实际上是闯入者,在闯入过程中,跟你作品中的一些人产生了交流。

朱宜:《我是月亮》承载了我的一个观念,即我不认为生活是有答案的,剧中这些人的问题都不会得到一个完整的解决,就像胖女孩和亚裔男人他们之间建立了一个连接,但也不是说他们的问题就解决了,就会得到幸福。所以才会有剧本中最后的结尾,每个人都只是继续生活下去了。因为人在现实生活中遇到痛苦的事情后,虽然修辞手法告诉我们心会碎,但我们的心脏其实还在跳动,所以我们只能继续活下去,虽然继续活下去或许有好的转机,也或许有更糟糕的事情。所以《我是月亮》中的人就像月亮一样,虽然受到撞击,但月亮不会就此毁灭。而宇航员造访月球之后,看两眼也就回地球了,月亮继续带着那个陨坑,独自挂在那儿,等待下一次撞击。

何平:人都是带着黑暗和伤痕与其他人交往,然而黑暗的打开和伤痕的裸露,别人很难感同身受。因为感受疼痛的过程有损耗、把疼痛传达出来的时候有损耗、别人接受的过程又有损耗,到此时离最初的自我感受已经相差很远了。所以说这种黑暗和伤痕很大程度上是需要自己承担的。

朱宜:因此故事比抒情或者道理能更加完整地呈现一个人,因为一个好的故事传递感受的损耗是最小的。

何平:你在国内写的剧本,像《前程似锦》《长生》,后来去国外之后的一些剧作,《我是月亮》《特洛马克》《杂音》等都有着不一样的特质,毕竟经历了国内国外不同环境的影响。

朱宜:我在国内受到的戏剧教育是比较传统的,也可能是正好在本科阶段,更加注重的是戏剧的基础和技巧,学会怎样讲故事、怎样铺垫、怎样设置高潮等等。而在美国学编剧,又是在研究生阶段,就是可以以任何形式写任何题材,可以做各种各样的尝试,甚至我原来以为不是戏剧的东西都可以是戏剧。我会对很多比较奇怪的尝试感兴趣,比如我会想写一个全都是寂静的戏。静有不同种类:在一个充满人的屋子里的静和一个空旷的屋子里的静;在拆开一封信之前的沉默和拆开一封信后的静;一个人中弹之后倒下去之前的静;说真话之后的沉默和撒谎之后的静;对于聋子、瞎子、哑巴而言的静等等。其实,我觉得好的戏剧和音乐、舞蹈、雕塑、烹饪、天体运行的核心是一样的:是能量的流动转换,和转换过程中的节奏。既然戏剧的定义可以如此广,那我就会思考戏剧如何表现这些。除此之外,国内外的戏剧市场也不一样。国内市场比较好,但想法可能功利一些。在国外剧院大都有一个开发部以扶持青年艺术家和新作,但可能需要等很多年才能真正完整制作出来。对于大部分的创作者来说,最重要的可能不是名和利,而是能够被听到,能够与他人建立起一种连接,这也是我做很多原创的动力。还有,虽然我中文也蛮好的,但我现在的原创作品还是倾向于用英文写作。首先,这与我的年龄相关,更年轻的时候,可能会追求辞藻的华丽,去模仿一些人,而现在我明白了简洁中的力量。辞藻的华丽有时候会打磨掉掩盖掉很多真实。而对于英语,我词汇量有限,所以会将更多的注意力放到我真正想要表达的东西上,放到故事、结构、意象上。其次,有时候太熟悉一种语言会产生一种思维定势,写着写着就滑入了习惯性的套路中,而用第二语言会跳出固化模式,打开思路。其实很多剧作家都刻意选择用第二语言来写作,贝克特就是这样。(完整版)

被放逐出文学的剧和剧作家

点评 | 何 平(文学评论家、南京师范大学教授)

当我们决定这个专题做剧作的时候,首先面临的一个问题,剧本并不是一部剧作完整呈现的全部。我们常常说,戏剧是综合性的艺术,是文学、音乐、舞蹈、美术及其他造型艺术等等的合体,就像朱宜在接受我的研究生李涵访谈的时候所说:“我觉得剧本是需要演出来的,写剧本的最终目的是表演。王安忆说过,‘每个故事都有一个最适合它的形式’,即属于它最好的呈现方式。有些故事适合写小说,有些适合演电影,有些适合写成歌。所以一个故事,我之所以已经选择将它写成剧本,就是我认为这是最符合它的一个文体,它应该被演出来。如果仅仅停留在阅读的层面,就会缺少更丰富层次的展现。”是的,“剧本是需要演出来的”。“读”剧本能“读”出的“文学”只是很少的一部分。现在通行的文学史也会涉及到剧作,但我们往往只是根据剧本来衡长论短。适合案头阅读的剧本是不是适合“演出来”?我们不能因为客观存在的大量可以“读”的剧本,比如早已经成为经典的《雷雨》《茶馆》《车站》《野人》等等,以及靠近一些的张献、过士行、田沁鑫、孟京辉、廖一梅等的剧作,这些都是出色的文学文本,就否认事实上剧作最终要“演出来”的。指出这一点,或许是为文学期刊不发表剧本的惯例先做一点小小的辩护。剧和剧作家被逐出文学,文学期刊不应该承担全部的责任。

何平 △

但文学期刊是不是应该善待剧和剧作家呢?记得几年之前,莫言在上海接受“春申文学奖”的颁奖。那时候莫言还没有获得诺贝尔文学奖,最后一届“春申文学奖”,颁给了莫言的《蛙》。莫言在答谢词谈到《蛙》里面的“话剧”部分,以他一贯的幽默开玩笑说,他一直有一个梦想就是在《收获》发表一部话剧剧本,但《收获》不发表剧本,他只好将剧本偷偷地塞进小说在《收获》发表。其实,莫言可能不记得《收获》是曾经发表话剧剧本的。不只是《收获》,许多大型文学期刊,在1980年代都不拒绝剧本,不只是话剧剧本,早期的《花城》还发表了许多电影剧本。剧和剧作家被逐出文学,首先能够被看到的就是我们今天的文学期刊是稀见剧本的。

一个时代的文学期刊近乎行规地拒绝剧本所造成的文学偏见和缺失是显然的。当下中国文学,以话剧为例,其先锋性远远超出其他文学类型,且是如此持久地坚持着先锋探索,甚至话剧也是中国当下文学参与到世界文学程度最高的部分。

我曾经在一篇谈论1985年前后先锋文学的短文中提出一个疑问:从什么时候开始,我们的中国当代文学史就成为了以小说和诗歌为中心来叙述这种样子?那么,不以小说和诗歌为中心呢?比如所谓的新时期文学,首先到场的“先锋”,甚至比小说和诗歌更彻底的“先锋”,一直坚持到现在的,明明是话剧——如果我们把“先锋”理解为对文学成规和僵化体制、制度的反抗和反叛。因此,我们对新时期“先锋文学”谱系的叙述,即使不以话剧为中心,而是将话剧加诸其中,中国当代先锋文学肯定是另外一种景观。在先锋小说未成气候之前,《野人》《车站》等等先锋戏剧,做了中国当代文学革命的前锋,而1990年代先锋退隐之后,也有《思凡》《我爱×××》《零档案》《一个无政府主义者的死亡》《恋爱的犀牛》绵延不绝地续燃着先锋的火种。

朱宜 △

朱宜是陈思安介绍认识的,她有《我是月亮》《特洛马克》等多部“演出来”剧作的剧作家,且《我是月亮》和《特洛马克》都有着可“读”的文学性。我们希望借此关注作为“文学”的剧,当然也希望能够借此让话剧、电影等等剧作重新回归文学期刊。还应该看到的是,朱宜今天的发展虽然是在美国,但她的戏剧本科教育是南京大学。近年,似乎《蒋公的面子》带火了南京大学的话剧,但南京大学戏剧影视系的本科教育开始于2006年,也才十年的时间,就已经收获了朱宜、温方伊、刘天涯等一批优秀的剧作家,比如本期如果不是考虑到刊物的篇幅,应该出现的还有刘天涯的《姐妹》。某种程度上,当下大学校园最活跃的文学部分其实就是“青年剧演”。我生活的城市南京,就不只是南京大学做了话剧的重镇,南京师范大学的南国剧社其影响力也早已经不局限在大学校园。被放逐的,该得回归。该在中国当代文学充分衡估话剧的价值了,不只是“读”的剧,而且应该是“演出来”的完整的剧,文学研究也不能仅仅是读报读刊读书,像乌镇戏剧节、林兆华戏剧邀请展、北京青年戏剧节等等,像北京的中间剧场、蓬蒿剧场、蜂巢剧场和杭州的西戏等,像孟京辉戏剧工作室等,像我们前面说的南京大学戏文系,这些理所当然应该成为我们观察中国当下文学的现场之一部分。

写到这里,忽然想起孟京辉《思凡》里的一句:“前生有约,今日大雪,让我们一起下山。”是啊,让我们一起下山吧。

(责任编辑:admin) |