|

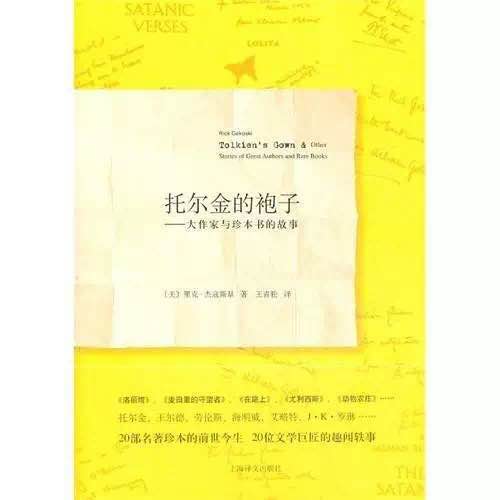

要是你还不能决定是否花一个晚上读读里克·杰寇斯基(Rick Gekoski)这本《托尔金的袍子》(王青松译,上海译文出版社,二〇〇一年),那么你就花两分钟看看我这里复述的故事好了。

作者是个珍本书商人,他在一九八八年春季的待售书目录里列出纳博科夫的《洛丽塔》,一九五九年伦敦版,作者签名本,标价三千二百五十英镑。小说家格雷厄姆·格林看到后给他写了一封信,说如果你那本能标价那么高,“那由他签赠与我的巴黎版该价值几何?”一九五五年的巴黎版才是真正的首版,而且这正是珍本书商所称的“关联本”——作者题赠给另一位名人的书。四千英镑,他从格林那里把《洛丽塔》带了回来。第二天上午,一位朋友来访,对着《洛丽塔》两眼放光,开了张九千英镑的支票,把书带走了。故事还没有结束,一九九二年,他以一万三千英镑再次买进那本书,但不久又转手。过了十年,二〇〇二年,那本书在嘉士德拍卖会上现身:两万六千四百美元。

商人,当然讲的是交易,而交易,就有价格的高低起伏。但珍本书的价格,至少在这本书里讲的珍本书,似乎只是一路攀升。为什么呢?如果仅仅是个买进卖出的交易商,就未必讲得清楚了。

这本书的作者还是个文学行家,他在牛津拿到博士学位后,到一所大学教二十世纪文学,后来辞职专做书商,经营文学珍本,背后还是有专业功夫。所以他讲的故事,一半是交易,令人头晕目眩的价格高歌猛进;另一半是,这些作品的文学价值被承认之前,不受待见的屈辱、出版的一波三折、问世之后出人意料的成功,等等。对文学史了如指掌,又能把教书匠枯燥乏味的知识变换成活灵活现的情境进行叙述,再加上交易(价格是这个时代最牵动人心的东西了),而且是他本人参与其中的交易,这些“大作家与珍本书的故事”,就真的很好看了。

当然,如果你不是对书有感情的人,你也不会觉得好看。作者对书有感情,对他生意范围的二十世纪文学更是情深意切,所以说起一本书的前世今生,才会情动于衷,感慨系之,而不仅仅是精彩刺激的故事而已。

感情也和估值有关。在他看来,卡夫卡《审判》的手稿拍卖高达一百万英镑,“这还是便宜的:因为那笔钱连一幅贾斯伯·琼斯的劣作也买不到。”所以,当“垮掉的一代”代言人凯鲁亚克《在路上》的手稿拍卖的时候,嘉士德开足了马力大肆宣传,以求打破记录。这份手稿是宽九英寸、长一百二十英尺的打字稿,展开来就是一幅长卷,看上去可不就是一条路。最终成交价是两百四十三万美元。买家打算带着这部长卷手稿,沿着凯鲁亚克当年的路线重走一遍,这个决定恐怕也有感情的因素起作用吧。

作为一个书从手上流进流出的商人,感情这个东西还真是个问题。“你承受不起多愁善感的代价,决不能和经手的书有太多感情瓜葛,发生太过深刻的联系。除非你腰缠万贯,否则你经手的书都不值得长久留存,无论你多么爱它们也不行。‘爱’这个字在此可能有些煽情,我使用它也有点犹豫不决。但是,每过一阵子就有一本书冒出来,散发出透切肺腑的吸引力,让你爱不释手,甚至为之心荡神摇,六神无主,无法割舍。”不断经历留存和割舍之间的感情挣扎,这生活,真够折腾的。

总有决不割舍的,在作者,是《尤利西斯》。一九二二年二月二日,乔伊斯生日这天,在巴黎寓所接到了刚刚印出的头两册书。出版这本书的,是一个年轻的美国女士,在巴黎左岸开“莎士比亚书店”,此前还没出过书呢。《尤利西斯》第二版的一本在二〇〇二年创下四十六万美元的高价,是当时二十世纪文学作品拍卖的最高纪录。“我拥有(是珍藏着)首版《尤利西斯》七百五十册中的一册,上面有乔伊斯的签名。”他不但不会卖它,而且不会碰它,不会去翻开来读,为了保持它的品相:“只要我一天不去翻开来读,它的品相会一直完好地保存下去。都活了这么大年纪了,我一直都能屏牢了不去碰它,可真是我人生的一大快事。”这种体验,算得上特别吧。

(岔开说件事,在巴金捐赠给北京图书馆的藏书中,有一本莎士比亚书店一九二四年出版的第四版《尤利西斯》,扉页上有巴金的墨笔签字“金”、图章和藏书章,书的背后盖有上海常熟路大同旧书店的“价格章”,书价是人民币四元。)

如果像我这样一个读者,可以从作者所谈论的二十部名著的珍本中选一种自己最喜欢的(当然了,只是说说而已,买是买不起的),我毫不犹豫会选——在作者最喜欢的二十世纪书籍中“名列第二”的——T·S·艾略特的《诗集》,一九一九年出版,寥寥数页,封面如一幅油画。这本书是由小说家弗吉尼亚·伍尔夫和她丈夫雷纳德开办的霍加斯出版社手工印制发行的。这里的故事表面上平静如水,水面之下却可能暗潮起伏。我指的是弗吉尼亚·伍尔夫在制作这本书过程中的心理状态。一九一七年,伍尔夫夫妇买了一台印刷机、一套字模、制版框、活字盘,弗吉尼亚开始了半职业化的印刷工生活:“检字、排版与印订书籍对弗吉尼亚具有一定的疗效,这一切把她从文学创作时紧绷的想象工作中解脱出来。”说得更明确一点,这有助于防止弗吉尼亚神经崩溃反复发作。曾经有一年的时间,《尤利西斯》的书稿因找不到印刷商就躺在伍尔夫夫妇家中,当然他们也没法接这个活,因为,按照弗吉尼亚排印的速度,要完成这个工作,差不多要四十七年之久。一九一八年,他们和一个白天在银行工作、晚上写诗的美国青年一拍即合,出版他只有几首诗的诗集。《诗集》共印制二百五十册,定价两先令六便士。“过去这些年里,我经手过五本不带签名的一九一九年版《诗集》,最近的一本售价是一万英镑。每一本书我都记得清清楚楚,有一本是红色布面花纹装订的,一本是蓝色布面花纹装订,另外三本是大理石花纹纸面的,但都稍有不同。每当我闭上眼,它们每一本的模样就会在我眼前清晰地浮现,而我依旧怀念它们,仿佛是我一手抚养成人的孩子,待它们长大后,就放手让它们到世间去闯荡。”

一部文学作品的价值,它的物质化的形式(珍本、普通本、首版、签名本,等等)的价格,人对文学价值的发现和认识,对书的物质化形式的感情,这是不同层面的问题,通常我们都是分开来谈论的。这本书的作者却把这些不同层面的东西交织在一起,交织出五彩斑斓的书的身世和命运。

他是一个很好的“说书人”。

(责任编辑:admin) |