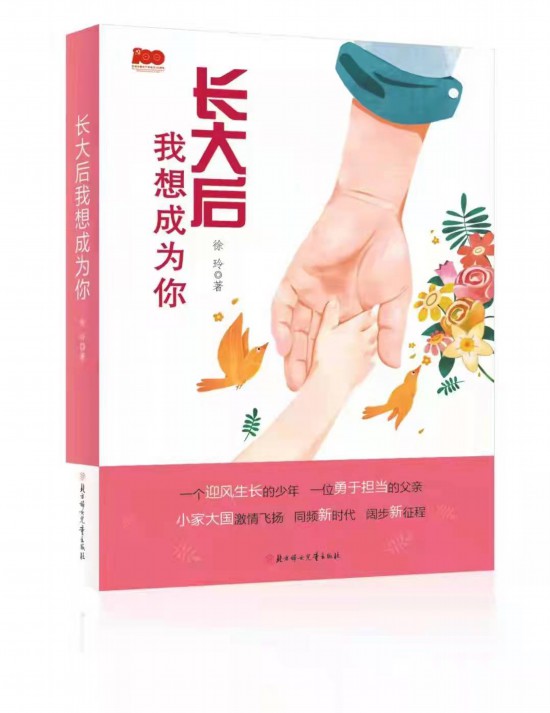

最近读到作家徐玲的长篇小说《长大后我想成为你》,这是一部读来很亲切的儿童文学作品,却在不经意间拨动了我的心弦,引发了我对一些问题的思考。可以说,这既是一部接地气、有情怀的作品,也是一部向新时代基层干部致敬之作。 这部作品从一个男孩的角度体认中华传统文化精神,从孩子的眼中看社区工作,生动塑造了一位基层社区干部形象。作品开篇的情节是读小学六年级的男孩李牧远的爸爸李抒恒从机关调到社区当书记,为了集中展示这对父子的故事,作者刻意搭建了一个供父子亲密接触的平台,即让他妈妈支教到边疆,一去两年,原在老家的奶奶过来照顾父子生活。正是这样的机缘让小主人公得以更直接、近距离地观察父亲、了解父亲,并潜移默化地受到父亲的影响,让父辈精神得以传承。可以说这个新时代父与子的故事,内容很平实,充满烟火气,没有距离感,一切犹如就在身边,读来很轻松亲切,但内涵却很深刻。 首先,这部作品塑造了一位勤政爱民的优秀基层干部形象。在这位社区书记身上,集中体现了传统中国好男人的很多优秀品质。诸如担当、责任意识、家国情怀、孝顺慈爱、宽厚善良、勤劳忘我、一心为他人,顾大家也爱小家,坚持原则、秉公办事,同时又不失同情心和同理心等等。这个人物除了具备大众意义上的优秀品质外,还是一名共产党员、一位社区书记,这个独特的身份与传统意义上的中国好男人的身份特质既同质又有差异。社区是行政管理的最基层,是党联系群众的重要桥梁和纽带。社区工作的好坏直接关系到党的威望,是党的活力之所在。社区工作事无巨细,看似一地鸡毛,但又举足轻重,事关人民幸福、家庭和睦、社会安定,每一桩每一件都直接牵涉到百姓利益。党的领导、党的声音以及党和政府的有关政策方针,正是通过像李抒恒这样千千万万的基层干部的辛勤工作才得以落到实处,深入到百姓心中。文中有一段李家三代人关于儿子与爸爸关系的对话,李牧远说:“你是我的爸爸,也是大家的爸爸。”李牧远奶奶说:“我的儿子也成了大家的儿子。”这种具有家国情怀的父子观,典型概括了一位基层社区书记的身份和定位,这样的作品在儿童文学中还是比较少见的。 其次,此作真实呈现了一个男孩子的成长。家庭是孩子成长的第一课堂,父母及长辈是孩子成长的第一引路人。起初,李牧远并不理解爸爸为何从机关调到社区当书记,甚至怀疑他是不是犯了错误,被贬下放。爸爸到了社区当书记,不但没给自己带来任何好处,反而惹了不少“麻烦”,比如爸爸封了同学爷爷的麻将桌,引来同学的不满和报复;李牧远好朋友的爸爸因替人销赃摩托车而入狱,爸爸出于原则不去“捞人”,又造成好友反目;老师为了给在家孤独赋闲的妈妈谋一个垃圾分类监督员的工作,请李牧远打招呼,李牧远满口应下,回家跟爸爸说,爸爸却不答应。总之,父子之间矛盾频仍,产生了不小的误会、摩擦和不快。作者采用这种先抑后扬的艺术手法,从容布局,将故事一步步拓展开来,将笔墨自然引向父亲如何处理这些棘手问题,为塑造一位有担当、有作为的好父亲、好书记形象提供了广阔的生活平台。对他而言,不只是在儿子面前树立起一个合格的好父亲形象,更重要的是如何当好一方父母官。他开始意识到“社区工作并不是我想象得那么简单,得把自己当成一座山,既要迎接南坡的阳光,也要承受北坡的风雪。”社区书记以自己的实际行动,诠释了一个共产党员的博大胸怀与担当,他通过勤勉工作一一化解了这些矛盾,受到一方百姓的爱戴,当然也受到儿子发自内心的爱与尊重,从爸爸身上他学到了很多优秀品质,他在一天天长大,也在一天天变得成熟而有理想,“长大后我想成为你”是儿子的心声,也是儿子对父亲的最高褒奖。 李抒恒对儿子李牧远的教育是当代中国式家庭教育的典型。相对于封建家长式的教育,他更主张自主、自信、自由、自然的成长方式,给了儿子很大的自然成长空间。李牧远的成长体现了当下千千万万的中国男孩到中国男人的成长过程,它既保留了优秀的中国传统文化,同时又具有鲜明的进步、民主、自由的新时代特色。这个故事引人深思,我们从阅读中可以去思考传统精神的代际传承、当前家庭教育中的观念与行为,以及新时代、新思维、新精神在父辈身上打下了怎样的烙印。我认为,《长大后我想成为你》这部小说留给当代读者以及家长的思考很多,这也是出版这部小说的社会价值及意义。 (责任编辑:admin) |