|

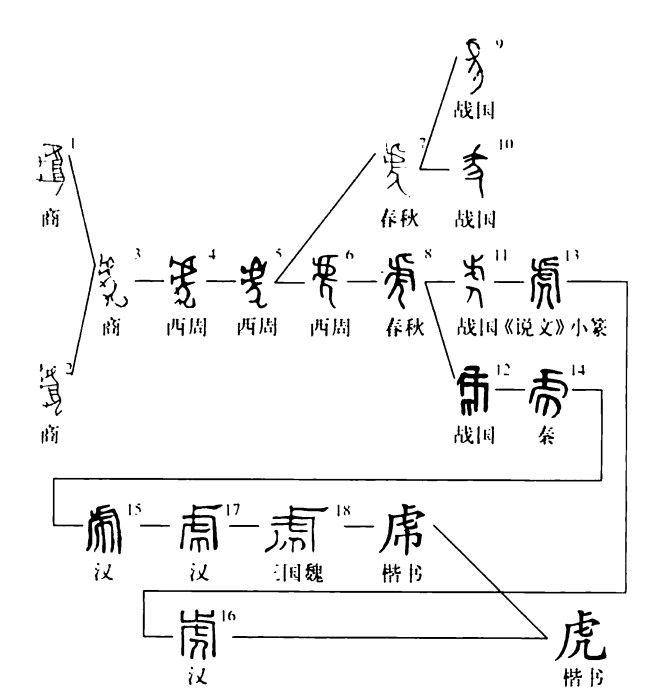

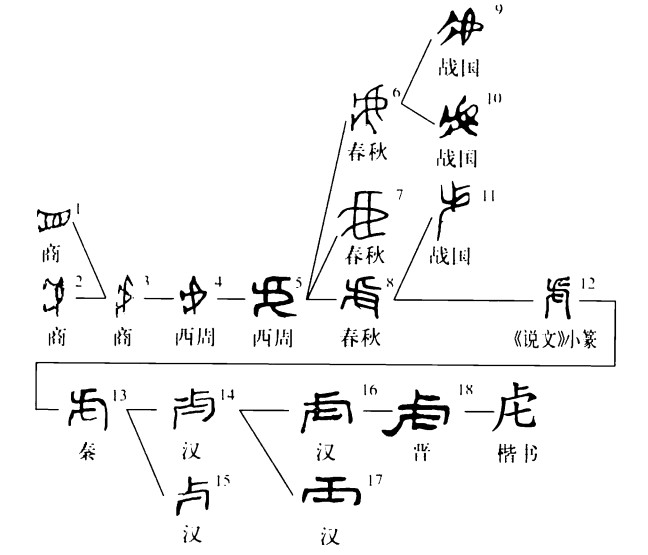

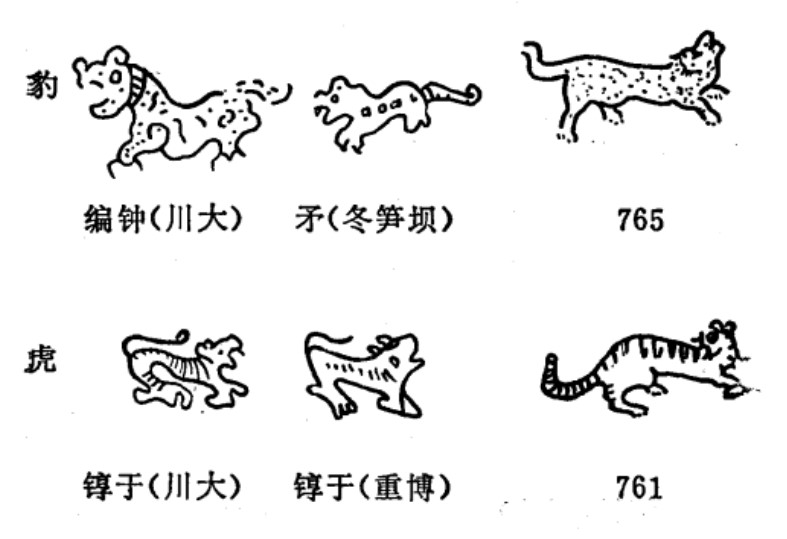

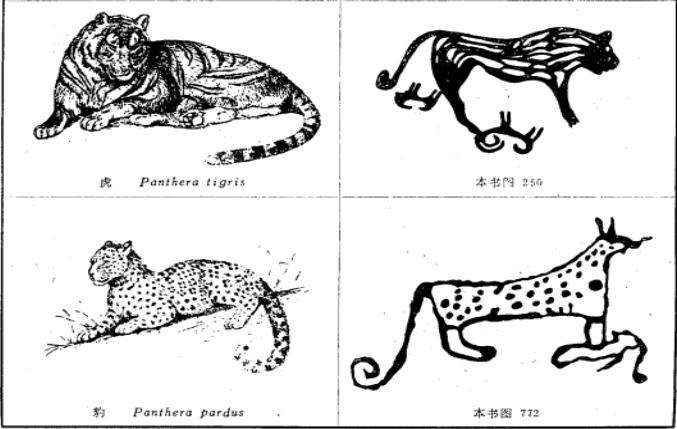

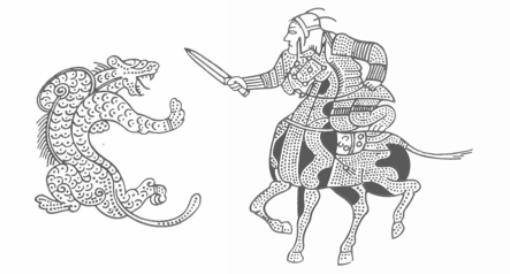

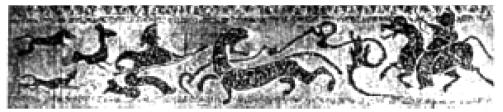

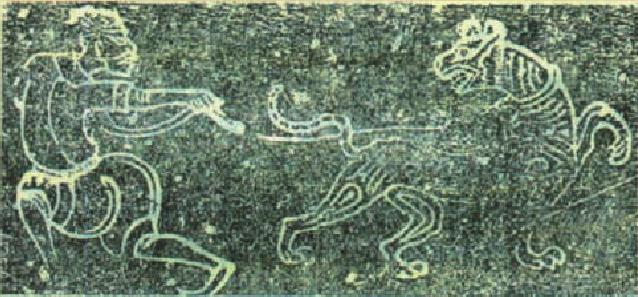

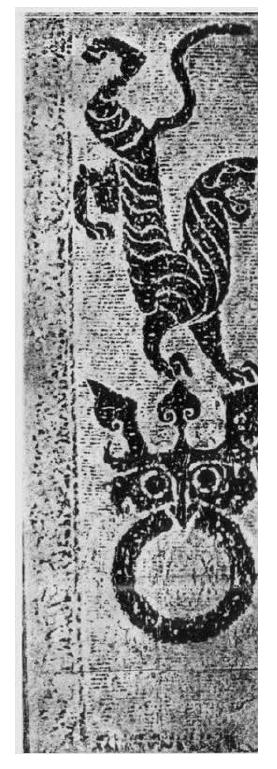

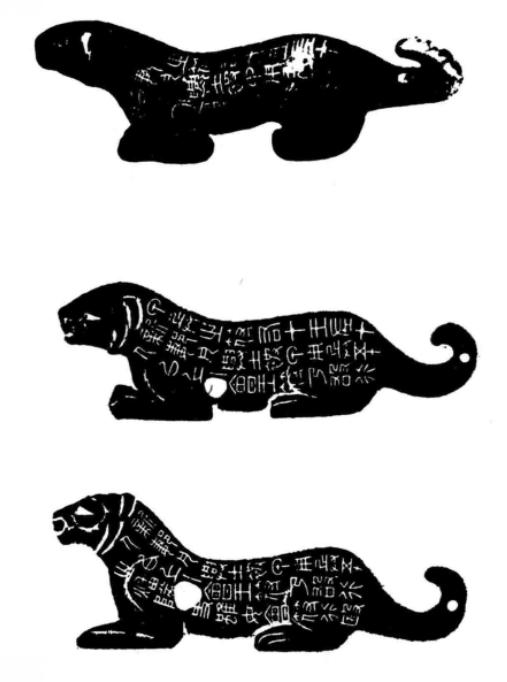

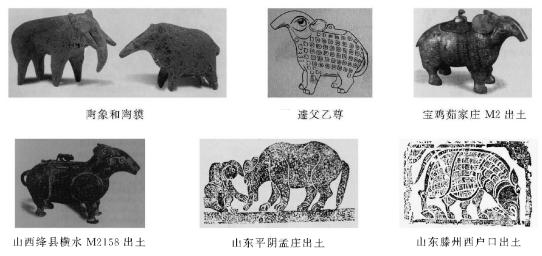

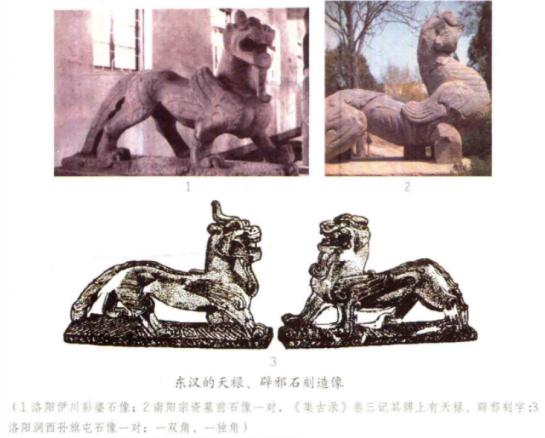

我们告别了牛年,迎来了虎年。各地很多迎新民俗活动中,人们贴春联,猜灯谜,勇作“打虎将”。[1]年画、剪纸应景地多以神态各异的《百虎图》为题材,书法家们也踊跃地书写各种各样的“虎”字恭贺新年。书画同源,大家有没有想到“虎”画和“虎”字原来是一回事呢? 古文字和古画中的“虎” 《说文·虎部》:“虎,山兽之君。从虍,虎足像人足。象形。”楷书的“虎”字已经完全看不到老虎的体貌特征了,但是最早的古文字还是非常形象的,能够一眼看出老虎的外貌。下面是李学勤先生《字源》一书对于“虎”字形体演变所作的树形图:[2]  从“虎”字的树形图来看,从商代甲骨文、西周金文一直到隶书、楷书,字形演变逐渐从具象到抽象,从图案到线条,象形色彩渐淡,而部件色彩渐浓,所以也就无法体会“虎”字早期初文的图画特点了。 古文字还可以只画出虎头表示“虎”,以局部代指全体,“虍”字与“虎”字只是繁简之别。《说文解字》中把“虍”和“虎”分成了两个部首,《说文·虍部》:“虍,虎文也。象形。”释义并不准确。《字源》也把“虍”字的形体演变作了一个树形图:[3]  古文字中有些“虍”字可以单独使用,其他时候多作偏旁部首使用,与从“虎”无别。 甲骨文、金文等汉字中用于方国名的“虎”字还是文字画,画得更为肖形,体现了人名、地名文字保守的一面。典型的如《虎簋》(集成2794)器铭作  ,与之相配的盖铭又作 ,与之相配的盖铭又作 ,虽然都很形象,但是同一器物同画一虎却并不统一,这就是图画与文字的功能差异所在。 ,虽然都很形象,但是同一器物同画一虎却并不统一,这就是图画与文字的功能差异所在。文字起源于图画,各民族早期文字多是从象形文字发展而来,例如徐中舒先生就曾经比较过“巴蜀文字”与纳西文字的异同(左、中列为“巴蜀文字”,右列为纳西文字):[4]  不难看出,所谓的“文字”与图画的界限并不是很清楚。我们可以比较一下阴山岩画的虎豹之形:  (参见尤玉柱、石金鸣《阴山岩画的动物考古研究》,盖山林编著《阴山岩画》第415页,文物出版社,1986年。左为现生种,右为阴山岩画) 如果将“巴蜀文字”与汉字相比,虽然图形都是相似的,但是所谓的“巴蜀文字”尚未破译,虎、豹这些图形没有特定的语言和读音,与其说是文字,还不如说是符号。 甲骨文由于空间有限,为了行款书写整齐,多数都竖写成侧立的“虎”,如  (合集3305)、 (合集3305)、 (《虎重父辛鼎》,集成1885)、 (《虎重父辛鼎》,集成1885)、 (《虎父庚鼎》,集成1629)等。 (《虎父庚鼎》,集成1629)等。“猎虎图”中的“虎” 与今天的虎是濒危物种不同,古代的虎是常见野生动物。人类与虎豹豺狼等猛兽的竞争关系与其说是丛林法则,不如说是古人在自然界的某种生存方式。世界各地的很多古代岩画都画有猎虎图形,商代的甲骨文也有所谓“田猎卜辞”,记载了很多捕获老虎的史实,有的甚至一次就可以猎获“马二、兕一、鹿二十一、豕二、麇百二十七、虎二、兔二十三、雉二十七”(合集10197)各种不同禽兽。此外,加拿大安大略博物馆藏有一件商代虎骨柶,虎骨正面雕花(合集37848正),反面有刻辞说:“辛酉,王田于鸡录,隻(获)大?虎。才(在)十月。隹(唯)王三祀。劦日。”(合集37848反)用文字记载了商王三年十月辛酉那天在鸡录(麓)这个地方猎获了这只大虎的珍贵史实。  古代盛行车猎。汉画像石有很多猎虎图,可以窥见古代车猎射虎的盛况。  (河南南阳七孔桥汉墓出土汉代《车骑猎虎图》,王建中、闪修山《南阳两汉画像石》第1320页,文物出版社,1990年)  (河南南阳市郊出土汉画《骑射田猎图》,信立祥《汉代画像石综合研究》第137页,文物出版社,2000年)  (山东滕县西户口汉墓出土《射虎图》,山东省博物馆等《山东汉画像石选集》图版217,齐鲁书社,1982年) 除了以弓箭射虎之外,还有持械搏虎的,如战国、秦汉时期勇士持短剑、匕首等短兵搏虎的图像:  (洛阳金村战国狩猎纹铜镜,杨宗荣《战国绘画资料》,中国古典艺术出版社,1957年)  (云南晋宁石寨山出土战国青铜剑)  (河南郑州新通桥西汉晚期汉墓出土《刺虎图》,《郑州新通桥汉代画像空心砖墓》,《文物》1972年第10期) 但更多的是持戈、戟、斧、钺、矛、殳等长兵搏虎的情况:  (山东肥城东汉建初八年墓出土《角牴刺虎图》,《山东肥城汉画像石墓调查》,《文物》1958年第4期)  (南阳草店出土《猎虎图》,王建中《南阳汉画像石》第156页,文物出版社,1985年)  (河南南阳出土《武士伏虎图》,周到等《河南汉代画像砖》第63页,上海人民出版社,1985年) 甚至还有勇士直接用套索的:  (河南洛阳出土汉代空心砖) 河南安阳曹操墓出土碑铭有“魏武王常所用格虎大刀”和“魏武王常所用格虎大戟”等,可见曹操为了“格虎”,刀、戟都用过。 甲骨文中有个字形作“  ”(合集697正),像以戈搏虎之形,裘锡圭教授以为即“虣”字,也即“暴虎冯河”的“暴”之本字。《诗经·小雅·小旻》:“不敢暴虎,不敢冯河。”《论语·述而》:“暴虎冯河,死而无悔者,吾不与也。”邢昺疏:“空手搏虎为暴虎,无舟渡河为冯河。”《尔雅·释训》说:“暴虎,徒搏也。”裘先生认为“徒搏”是指徒步搏虎,并不一定不拿武器,空手搏虎。[5]甲骨文中即有商王前往“虣虎”的记载(合集11450)。 ”(合集697正),像以戈搏虎之形,裘锡圭教授以为即“虣”字,也即“暴虎冯河”的“暴”之本字。《诗经·小雅·小旻》:“不敢暴虎,不敢冯河。”《论语·述而》:“暴虎冯河,死而无悔者,吾不与也。”邢昺疏:“空手搏虎为暴虎,无舟渡河为冯河。”《尔雅·释训》说:“暴虎,徒搏也。”裘先生认为“徒搏”是指徒步搏虎,并不一定不拿武器,空手搏虎。[5]甲骨文中即有商王前往“虣虎”的记载(合集11450)。不过古代确实也有徒手搏虎的实例。《穆天子传》卷五记载周穆王时期,“有虎在于葭中,天子将至,七萃之士曰高奔戎请生搏虎,必全之,乃生搏虎而献之天子。天子命为柙,而畜之东虢,是曰虎牢。”《孟子·尽心下》还说:“晋人有冯妇者,善搏虎,卒为善士。则之野,有众逐虎,虎负嵎,莫之敢撄。望见冯妇,趋而迎之。冯妇攘臂下车,众皆悦之,其为士者笑之。”汉代文物有徒手搏虎的肖形印,赤手空拳与猛虎搏斗,确实可称勇士。  (汉代《人物搏虎》肖形印) 甚至还有弃长兵而不用,徒手搏虎的武士。  (河南唐河出土汉代《武士搏虎图》,周到、李京华《唐河针织厂汉画像石墓的发掘》,《文物》1973年第6期) “虎”的象征意义 由于虎高大威猛,人们往往赋予了它很多象征意义。《礼记·郊特牲》:“迎虎,为其食田豕也,迎而祭之也。”《风俗通义·祀典》称:“县官常以腊除夕,饰桃人,垂苇茭,画虎于门,皆追效于前事,冀以卫凶也。……虎者,阳物,百兽之长也,能执搏挫锐,噬食鬼魅,今人卒得恶悟,烧虎皮饮之,击其爪,亦能辟恶,此其验也。”所以君王的“路寝门”称为虎门,《周礼·地官·师氏》郑玄注:“王日视朝于路寝,门外画虎焉,以明勇猛,于守宜也。”《楚辞·招魂》也说“虎豹九关”,用以守护门关。因此,古代守护宫廷的禁卫军也称虎贲、虎士、虎臣等。汉墓常刻有石虎图案,用以守护墓门:  (河南南阳唐河县汉画像石墓出土的《铺首衔环图》) 《周礼·春官·大宗伯》“以白琥礼西方”郑玄注:“琥猛象秋严”,贾公彦疏:“谓以玉为琥形,猛属西方,是象秋严也。”《说文·玉部》:“琥,发兵瑞玉,为虎文。从玉从虎,虎亦声。”“虎”有威猛之意,因此古代发兵所用的符节也被称为虎符。兵符形如卧虎或立虎,质地为金玉竹木不等。著名的如秦阳陵铜虎符、新郪铜虎符等,从中一分为二,右存君王,左在地方,用兵五十人以上,只有“会(合)王符”,方可出行。  (上:《新郪虎符》原照,中、下:罗福颐摹本) 此外,各国卿大夫奉命出使也使用“龙虎节”不等。《周礼·地官·掌节》:“凡邦国之使节,山国用虎节,土国用人节,泽国用龙节,皆金也。”这据郑玄说是“土,平地也。山多虎,平地多人,泽多龙,以金为节铸象焉。必自以其国所多者於以相别,为信明也。” 多彩“虎文化”:分类、种类及其异称 对于虎的分类古人也与今人不同,按照颜色区分,古人对白虎、黑虎、浅色虎等各有专称。《尔雅·释兽》:“甝,白虎。”《说文·虎部》则作“䖑”:“白虎也。从虎,昔省声。读若鼏。”段玉裁《说文解字注》以为“昔当作冥,字之误也”,又怀疑从日声。又《说文·虍部》:“虞,驺虞也。白虎黑文,尾长于身,仁兽。食自死之肉。从虍、吴声。《诗》曰:‘于嗟乎驺虞。’”段玉裁注:“《山海经》《墨子》作‘驺吾’,《汉(书)·东方朔传》作‘驺牙’,皆同音假借字也。”安徽大学所藏的战国竹简《诗经》写作“从  ”。《瑞应图》佚文:“白虎,仁兽也,一名驺虞。” ”。《瑞应图》佚文:“白虎,仁兽也,一名驺虞。”人们很早就把白虎视为祥瑞。汉代盛行的“四灵”图案,就有青龙、白虎、朱雀、玄武。1987年,河南濮阳西水坡出土了六千年前的用蚌壳砌塑的龙、虎图案,学者们将之与青龙、白虎联系起来。汉代武氏石室《祥瑞图》:“王者不暴虐,则白虎至,仁不害人。”其实,所谓“白虎”只是得了白化病的孟加拉虎而已,与祥瑞无关。清代学者郝懿行《尔雅义疏》对此已有清醒认识:“《汉(书)·郊祀志》:‘宣帝时南郡获白虎,献其皮牙爪,上为立祠。’按汉以白虎为瑞,《四子讲德论》以为偃武修文之应,故沈约《宋书》列于《符瑞志》。然南齐时屡见白虎文,此自有种类,亦如汉之白麟,不足称瑞也。”  (洛阳市新安县出土汉代砖室墓《白虎图》,沈天鹰《洛阳出土一批汉代壁画空心砖》,《文物》2005年第3期第79页)  (洛阳汉代壁画空心砖《回首白虎图》,曹建强《洛阳新发现一组汉代壁画砖》,《文博》2009年第4期第13页) 除了白虎之外,还有黑虎,也有专名。《说文·虎部》:“虪,黑虎也。”又:“□□,黑虎也。”《尔雅·释兽》“虪,黑虎”。“虪”与“鯈”、“黝”同源,“□□”与“黱”、“黛”同源,均有黑色之义。《山海经·海内经》:“幽都之山,黑水出焉,其上有玄鸟、玄蛇、玄豹、玄虎。”郭璞注:“黑虎名儵。”又《中山经》:“即谷之山多美玉,多玄豹。”郭璞注:“黑豹也,即今荆州山中出黑虎也。”黑豹即黑虎。 《说文·豸部》:“豹,似虎,圜文。从豸,勺声。”《字林》:“豹似虎,贝文。”桂馥《说文解字义证》解释说:“贝文即钱文也。《本草衍义》:‘豹,毛赤黄,其纹黑如钱而中空,比比相次。此兽猛健过虎。’”也即所谓“金钱豹”。甲骨文“豹”作“  ”(合集3295),格外突出其金钱斑文。陆玑《诗疏》:“毛赤而文黑谓之赤豹,毛白而文黑谓之白豹。”又《尔雅·释兽》:“貘,白豹。”郭璞注:“似熊,小头,庳脚。黑白驳,能?食铜铁及竹。骨节强直,中实少髓,皮辟湿。或曰豹白色者别名貘。”《列子·天瑞》:“青宁生程,程生马”。《释文》引《尸子》:“程,中国谓之豹,越人谓之貘。”《说文·豸部》:“貘,似熊而黄黑色,出蜀中。从豸,莫声。”桂馥《说文解字义证》云:“《本草图经》:‘豹白色者别名貘。’唐世多画貘作屏。白居易有赞序之。白居易《貘屏赞序》:‘貘者,象鼻犀目,牛尾虎足,生南方山谷中。寝其皮温,图其形辟邪。赞云:邈哉奇兽,生于南国。其名曰貘,非铁不食。’”实际上,“貘,白豹”当为雪豹,“貘,似熊而黄黑色,出蜀中”应当是马来熊。[6]旧以为“貘”即熊猫,[7]实际上貘与熊猫有别。[8]貘与马、犀牛才是近亲。 ”(合集3295),格外突出其金钱斑文。陆玑《诗疏》:“毛赤而文黑谓之赤豹,毛白而文黑谓之白豹。”又《尔雅·释兽》:“貘,白豹。”郭璞注:“似熊,小头,庳脚。黑白驳,能?食铜铁及竹。骨节强直,中实少髓,皮辟湿。或曰豹白色者别名貘。”《列子·天瑞》:“青宁生程,程生马”。《释文》引《尸子》:“程,中国谓之豹,越人谓之貘。”《说文·豸部》:“貘,似熊而黄黑色,出蜀中。从豸,莫声。”桂馥《说文解字义证》云:“《本草图经》:‘豹白色者别名貘。’唐世多画貘作屏。白居易有赞序之。白居易《貘屏赞序》:‘貘者,象鼻犀目,牛尾虎足,生南方山谷中。寝其皮温,图其形辟邪。赞云:邈哉奇兽,生于南国。其名曰貘,非铁不食。’”实际上,“貘,白豹”当为雪豹,“貘,似熊而黄黑色,出蜀中”应当是马来熊。[6]旧以为“貘”即熊猫,[7]实际上貘与熊猫有别。[8]貘与马、犀牛才是近亲。 (参见孙机:《古文物中所见之貘》,《文物天地》,1986年第5期;何景成:《释甲骨文、金文中的“貘”》第64页,《古文字研究》第32辑,中华书局,2018年) 曾侯乙墓简和望山楚简有“虎貘”、“貍貘”,包山楚简有“豻貘”等记载,“貘”可能指的是马来貘。[9]也有学者认为甲骨文、金文中也有“貘”字,[10]不过因为那只是个象形字,很难说一定就是“貘”字。商周时期真正可靠的“貘”字是个形声字,见于周原甲骨文H11:19,该字从犬、莫声,“獏”是“貘”的异体字。  众所周知,猫和虎也是近亲。《说文·虎部》:“虎窃毛谓之虦苗,从虎,戋声。窃,浅也。”“苗”就是猫。《尔雅·释兽》即作“虎窃毛谓之猫”,郭璞注说:“窃,浅也。《诗》曰:‘有猫有虎。’”“窃毛”义即浅色的毛,“虦”指浅色的虎,“虦猫”指浅色的猫。郭璞所引《诗》见于《大雅·韩奕》,毛传说“猫,似虎而浅毛者也”。 老虎、狮子都属于猫科豹属动物。“狮子”在《说文·虎部》也被称为“虓”:“虎鸣也。一曰师子。”“师子”就是“狮子”,是外来物种,可能是吐火罗语 至于《说文·虎部》所谓“委虒,虎之有角者也”的“虒”字,段注说:“虎无角,故言者以别之。《广韵》曰:‘虒,似虎,有角。能行水中。’”明张自烈《正字通》卷九引王应电《(同文)备考》说:“虎披毛有神者。从虎有,象其披毛奔逸绝尘,不见其文也。”清邵晋涵认为《尔雅正义》认为《尔雅·释兽》中“长脊而泥”的“威夷”就是“委虒”,黄侃《说文新附考原》认为即《说文》“貐,猰貐。似貙,虎爪,食人,迅走”之“猰”的后出字。我们怀疑“虎之有角者”的“委虒”可能是汉代流行的天禄、辟邪之类的有角狮类神兽,“虒”也许是伊朗语?er或?ar?的另外一种译法。“虒”字多见于秦汉文字,[12]西周金文有个“  ”、“ ”、“ ”、“ ”、“ ”、“ ”、“ ”字,或释为“虒”。[13]也有学者据睡虎地秦简“號”作“ ”字,或释为“虒”。[13]也有学者据睡虎地秦简“號”作“ (参见潘攀《汉代有角神兽研究》,《秦始皇帝陵博物院·2016》,陕西师范大学出版社,2016年)  (浙江出土铜镜上的辟邪形象与铭文) 明朱谋㙔《骈雅》卷七《释兽》还列举了很多虎的异称:“於䖘、於檡、伯都、李父、山君、虎也。毛浅者谓之虦猫,有角者谓之委虒,大而长尾曰酋耳,长尾而五采曰驺吾,九尾而人形曰开明,虎而翼曰穷奇,虎而人面曰马复,青虎谓之罗罗。”这是把不同文献中记载的关于虎的不同时代和地域的异称杂凑在一起了。如《方言》八:“虎,陈魏宋楚之间或谓之李父;江淮南楚之间谓之李耳,或谓之于於䖘;自关东西或谓之伯都。”郭璞注:“今江南山夷呼虎为䖘,音狗窦。”《太平御览》卷八百九十一《兽部三》引《风俗通》云:“俗说虎本南郡中庐李氏公所化为,呼李耳因喜,呼班便怒。”清郝懿行《尔雅义疏》认为“俗说谓是李翁所化,未必然也。”张永言教授指出,今土家语称虎为li,公虎为li pa,母虎为li ni,正与“李父”“李耳”相当。可见“李父”“李耳”乃是属于藏缅语族的某种古代语言里的词。[15]准之古代猫、虎通称的惯例,也许土家语称虎为li其实乃是指称狸的意思。 《山海经·海外北经》另外记载“有青兽焉,状如虎,名曰‘罗罗’”,清郝懿行《山海经笺疏》引《天中记》云“今云南蛮人呼虎亦为‘罗罗’”。事实上,“虎”在纳西语作la,傈僳语作lɑ,彝语作lɑ/lo,阿昌语作  。这个“罗”可能就是藏缅语族彝语支诸语言称虎的lɑ。[16]值得注意的是,彝族崇虎,自称“罗罗”也是老虎之意。不过彝族崇黑虎,是以黑虎为图腾。而土家族崇白虎,则以白虎为图腾。 。这个“罗”可能就是藏缅语族彝语支诸语言称虎的lɑ。[16]值得注意的是,彝族崇虎,自称“罗罗”也是老虎之意。不过彝族崇黑虎,是以黑虎为图腾。而土家族崇白虎,则以白虎为图腾。“虎”读为lɑ并不奇怪。汉语里也有类似的语音演变。如虏、 有意思的是,《左传·宣公四年》记载令尹子文本为弃婴,“虎乳之”,“虎,楚人谓乳穀,谓虎於菟。故命之曰斗穀於莬”。传出湖南宁乡的商代青铜器虎食人卣一度曾被称之为“乳虎卣”:  但究竟是虎乳人还是虎食人,仅从单一器物来看似乎不是很清楚。商周还有很多这种描写人虎母题的青铜器,学者们作过不少研究,[20]多数倾向于还是虎食人更为可靠。  (参见施劲松:《论带虎食人母题的商周青铜器》,《考古》,1998年第3期)  (虎食人玉佩) 与此类似,甲骨文里有一个从虎、从人的字,作“  ”、“ ”、“ ”、“ ”、“ ”等形,像虎抓人欲噬形,裘锡圭教授认为这就是《说文·虍部》“虐”字的初文。[21]可见“虎患”之盛了。 ”等形,像虎抓人欲噬形,裘锡圭教授认为这就是《说文·虍部》“虐”字的初文。[21]可见“虎患”之盛了。回过头来再说说虎年。十二生肖纪年法不仅限于汉族地区使用,其他少数民族甚至广大东方文化圈也多采用。《新唐书·回鹘传》记载“黠戛斯”:“以十二物纪年,如岁在寅,则曰虎年。”“黠戛斯”即今吉尔吉斯。2022年是农历壬寅年,1200年前也是壬寅年,正值唐长庆二年(公元822年)。《唐蕃会盟碑》背面藏文说“又盟于吐蕃逻些东哲堆园,时大蕃彝泰八年,大唐长庆二年,即阳水虎年(壬寅)夏五月六日也”。[22]以“阳水虎”(chu pho stag)对译干支纪年“壬寅”,藏语的“虎”stag对应的正是汉语的“寅”。《尔雅·释天》“大(太)岁在寅曰摄提格”,这被称为“太岁纪年法”,可是“摄提格”等命名旧多不解,有的学者甚至将之与巴比伦语、梵语等相附会。近来聂鸿音、黄振华提出“摄提格”出自藏语的“虎”stag、普米语 注释: [1]灯谜又称“文虎”或“灯虎”,因此猜谜语也被称作“射虎”或“打虎”。 [2]李学勤:《字源》,天津古籍出版社、辽宁人民出版社,2012年,第436页。 [3]李学勤:《字源》,第433页。 [4]徐中舒:《巴文与么些象形文字的关系》,徐中舒:《论巴蜀文化》,四川人民出版社,1982年,第43页。 [5]裘锡圭:《说“玄衣朱襮䘳”——兼释甲骨文“虣”字》,《文物》,1976年第12期。又《古文字论集》,中华书局,1992年,第350页。 [6]何芬奇、孙前:《对大熊猫古名问题的思考(下)》,《大自然》,2009年第6期。 [7]高耀亭:《我国古籍中对大熊猫的记载》,《动物利用与防治》,1973年第4期。 [8]何芬奇、孙前:《对大熊猫古名问题的思考》(上)、(中)、(下),分见《大自然》2009年第4、5、6期。 [9]罗小华:《楚简中的貘》,《中国典籍与文化》2019年第2期。 [10]何景成:《释甲骨文、金文中的“貘”》,《古文字研究》第32辑,中华书局,2018年。 [11]许全胜:《驺吾、狻猊与 [12]参见陈志向:《“篪”字补释》,《文史》,2018年第1辑。 [13]林澐:《新版〈金文编〉正文部分释字商榷》,中国古文字研究会第八届年会论文,江苏太仓,1990年;严志斌:《四版〈金文编〉校补》,吉林大学出版社,2011年,第54页。 [14]张世超:《金文考释二题·一·释 [15]张永言:《语源札记三则》,《民族语文》,1983年第6期。 [16]张永言:《语源札记三则》,《民族语文》,1983年第6期第24页注2。 [17]D.布莱德雷:《彝语支源流》第322页,四川民族出版社,1992年。 [18]参见邓晓华:《试论古南方汉语的形成》,邹嘉彦、游汝杰主编:《语言接触论集》,上海教育出版社,2004年,第286页。 [19]郑张尚芳:《上古音系》,上海教育出版社,2003年,第353页。 [20]参见李学勤:《试论虎食人卣》,《南方民族考古》第1辑,四川大学出版社,1987年;张光直:《中国青铜时代》,三联书店,1999年,第333页;徐良高:《商周青铜器“人兽母题”纹饰考释》,《考古》,1991年第5期;施劲松:《论带虎食人母题的商周青铜器》,《考古》,1998年第3期;卢昉:《论商代及西周“人虎母题”青铜器的内涵及流变》,西北大学硕士学位论文,2006年;卢昉:《商代青铜神秘纹样——“人虎母题”新论》,《文物世界》,2010年第5期。 [21]裘锡圭:《甲骨文字考释》,《古文字研究》第4辑,中华书局,1980年。 [22]王尧:《吐蕃金石录》,文物出版社,1982年,第43页。 [23]聂鸿音、黄振华:《岁阴岁阳名义考》,《燕京学报》,1999年新6期。 [24]饶宗颐:《马王堆〈刑德〉乙本九宫图诸神释——兼论出土文献中的颛顼与摄提》,《江汉考古》,1993年第1期。 (作者系中国社会科学院语言研究所研究员) (责任编辑:admin) |