|

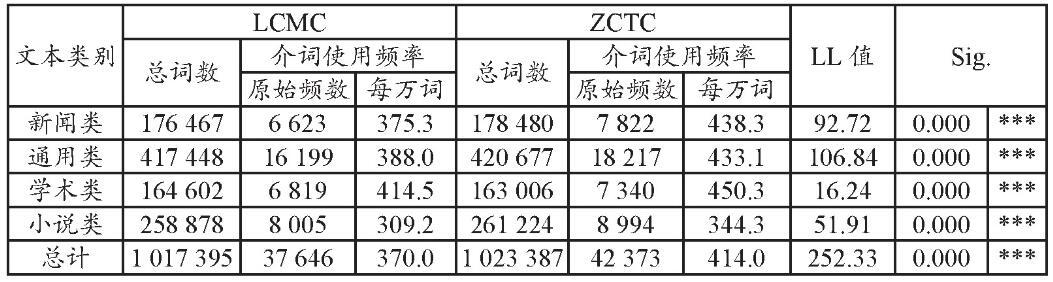

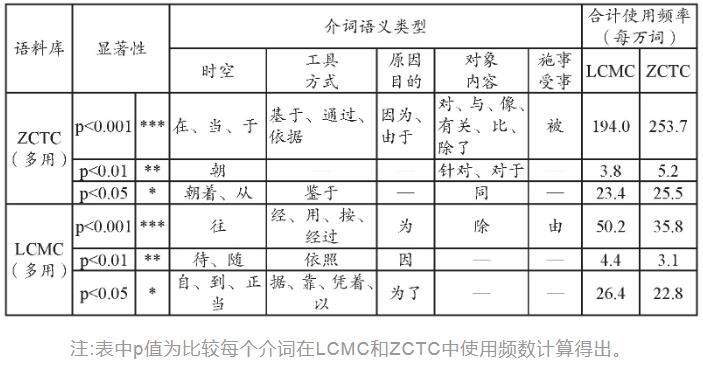

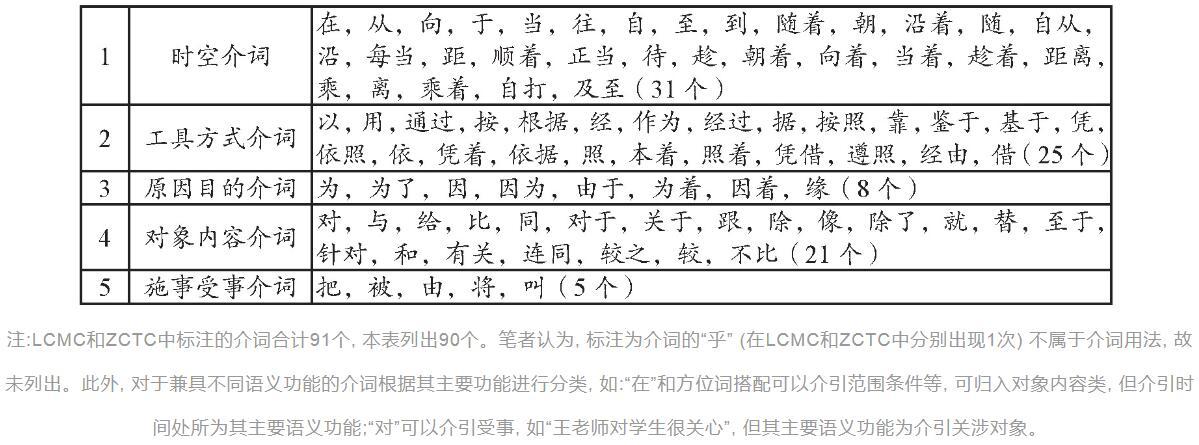

摘 要:基于语料库的研究表明, 介词作为一种功能词在翻译汉语中有明显多用倾向。本文通过比较汉语原创语料库LCMC和汉语翻译语料库ZCTC, 分析概括了汉语翻译文本中介词的使用特征并探究其成因。研究发现, 翻译汉语介词总体使用频率在所有文类中均显著高于汉语原创文本;翻译汉语介词多用主要体现在时空介词和对象内容介词上, 工具方式类介词则具有少用倾向;此外, 翻译汉语倾向于多用双音节介词。本文认为, 翻译汉语介词的使用特征是源语影响、汉语介词用法特点及汉语发展演变等因素综合作用的结果。 关键词:翻译汉语;介词;语料库;使用特征 作者简介:巩雪先,淮海工学院外国语学院;王晓红,淮海工学院外国语学院;任晓霏,江苏大学外国语学院翻译研究中心。 基金:江苏高校哲学社会科学基金项目“从搭配角度对翻译汉语欧化特征的研究”(项目编号:2018SJA1690)和“基于语料库对翻译汉语介词使用特征的研究”(项目编号:2016SJB740039) 资助。 引言 20世纪90年代以来, 语料库翻译学取得了长足进展。作为一种新的研究范式, 语料库翻译学体现了翻译研究从“规定性”到“描写性”的转换以及从微观 (即语言学) 到宏观 (即社会文化) 的转换 (肖忠华, 2012:2) 。基于对应语料库的汉语翻译语言研究在国内已取得不少进展, 这类研究“不同于传统的‘对等’理念指导下的翻译研究, 而关注起翻译转换中语言之间的相互作用带来的语言变化以及促成此类变化的语言内和语言外因素, 开辟了新的翻译研究途径” (王克非、秦洪武, 2009:103) 。 基于语料库的实证研究表明, 相较原创汉语, 翻译汉语通常少用实义词而多用连词、介词、代词等功能词;相较英语, 汉语形式化程度较低, 较少使用功能词, 但受英语影响翻译汉语往往多用功能词 (王克非、胡显耀, 2008;胡显耀、曾佳, 2009;秦洪武、王克非, 2009;王克非、秦洪武, 2009;肖忠华, 2012) 。许多学者以连词或代词为切入点, 验证翻译文体的存在或翻译共性中的显化假说 (Chen, 2004;许文胜、张柏然, 2006;黄立波, 2007;王克非、胡显耀, 2010) , 对翻译文体中连词和代词的使用特征进行了比较深入的剖析和探讨。 相对而言, 对于介词的研究则主要集中在个别特殊介词 (如“被”“把”) , 研究者包括柯飞 (2003) 、胡开宝 (2009) 、胡显耀和曾佳 (2010/2011) 、肖忠华 (2012) 、朱一凡和胡开宝 (2014) 等。这些研究基于小说、戏剧或新闻的汉语翻译语料, 由于文体不同, 得出的结论亦不尽相同。本研究尝试运用涵盖不同文本类别的通用语料库, 按语义类型考察翻译汉语介词, 旨在更加全面客观地揭示其使用特征。 一、汉语介词用法研究 介词是虚词的一种, 数量有限, 属于相对封闭的词类。沈家煊 (1984:1) 指出:现代汉语中介词总共不过七八十个, 绝大部分是单音节;陈昌来 (2002:79) 认为, 现代汉语介词总数在150个左右。本文采用的LCMC和ZCTC语料库, 标记的介词均为88个, 合计为91个。 根据介词所介成分的意义类别, 大致可以将其分为8类: (1) 施事介词; (2) 受事介词; (3) 工具介词; (4) 对象内容介词; (5) 时空介词; (6) 方式依据介词; (7) 排除介词; (8) 原因目的介词 (傅雨贤、周小兵、李炜, 1997:13) 。有些介词在意义上跨越几类, 因为同一介词可能有多个不同义项。为便于统计, 本文参照在线汉语词典1分类, 将上述语义类型合并为5类: (1) 时空介词, 如:在、从、向、于、当、往等; (2) 工具方式介词, 如:以、用、通过、按、根据、经等; (3) 原因目的介词, 如:为、为了、因、因为、由于等; (4) 对象内容介词, 如:对、与、给、比、同、除了、关于等; (5) 施事受事介词, 如:把、被、由、将、叫等。 介词的主要功能是引出跟动词所指动作行为或形容词所指性质状态有关的对象、施事、受事、时间、处所、方式、原因、目的、根据、范围等 (同上:6) 。饶长溶 (1991) 根据介词带上宾语后充当句子成分的能力及其在句中的分布位置, 将其分为以下几类: (1) “把”“被”类, 只能作状语; (2) “按”“照”类, 能作状语、句首修饰语; (3) “向”“往”类, 能作状语、句首修饰语、谓词后补语; (4) “跟”“对”类, 能作状语、句首修饰语、定语 (金昌吉, 1996:23) 。据此, 介词和所带宾语的句法功能主要有4种: (1) 用于动词或形容词之前作状语; (2) 用作句首修饰语; (3) 用于动词或形容词后作补语; (4) 用于修饰名词作定语。 介词通常与名词性短语搭配构成介词短语, 也可与动词性短语或小句搭配构成介词短语。此外, 介词还可以跟方位词、名词、准助词等构成介词框架, 将介词宾语置于其中, 形成一种封闭结构, 如“在……上”“当……的时候”“对……来说” (陈昌来, 2002:137) 。 与古代汉语相比, 现代汉语句子结构更趋复杂, 介词的数量增多, 作用也变得越来越重要 (同上:24) 。但是, 汉语的介词远不如英语的介词那么活跃和不可或缺, 英语造句几乎离不开介词, 英语需要使用介词的地方汉语可能不用或省略介词 (连淑能, 1993:51) 。胡显耀、曾佳 (2009) 借助汉语翻译小说和原创小说语料库考察了13个主要介词, 研究发现汉语翻译小说介词使用频率明显高于非翻译小说, 是语法标记显化的体现。戴光荣 (2013) 结合类比和平行语料库考察了汉语译文中介词的使用特征, 发现汉语译文中介词用法很大程度上受英语源语介词用法 (或明或暗) 影响, 体现了源语透过效应。 二、基于语料库的翻译汉语介词使用特征考察 本文通过比较汉语原创语料库LCMC与汉语翻译语料库ZCTC, 考察汉语翻译文本中不同语义类型介词的使用特征。LCMC和ZCTC同属“布朗家族”语料库, 语料库库容及建库模式一致, 是涵盖新闻、通用、学术和小说等不同文类的通用语料库 (肖忠华, 2012:42) 。这两个语料库都可在BFSU CQP web2网站上在线检索。 1. LCMC和ZCTC介词使用频率比较 介词在汉语原创语料库LCMC与汉语翻译语料库ZCTC各文类中的使用频率如表1所示。 表1显示, 相较汉语原创语料库LCMC, 汉语翻译语料库ZCTC四种文类中介词每万词使用频率均明显偏高, 且具有显著差异 (p<0.001) , 这说明汉语翻译语料中各文类介词均有多用倾向。LCMC和ZCTC中各文类间亦存在差异, 学术类语料介词使用频率均为最高, 小说类语料介词使用频率均大幅低于其他三类。可见, 无论汉语原创语料还是翻译语料, 其中正式文类所用介词频率均较高, 这与正式文类往往句子偏长不无关系。参照肖忠华 (2012:70) 对LCMC和ZCTC四种文类平均句长的统计可知, 无论汉语原创语料还是翻译语料, 句长均为学术类最大, 小说类最小。 表1 LCMC和ZCTC各文类介词使用频率比较  2. LCMC和ZCTC介词语义功能比较 为了解不同语义功能介词在原创汉语和翻译汉语中的使用情况, 本研究将LCMC和ZCTC中各自88个介词进行了分类 (详见附表) 。两个语料库中每种语义类型介词的每万词使用频率及百分比详见表2。 表2 LCMC和ZCTC介词语义类型分布  表2显示, 汉语原创语料库LCMC和汉语翻译语料库ZCTC中, 时空介词使用比例均为最高, 其后的对象内容介词比例不及其一半, 原因目的介词比例最小。相较原创汉语, 各语义类型介词在翻译汉语中并非均多用, 原因目的介词和施事受事介词所占比例小于原创汉语, 每万词使用频率与原创汉语较为接近。时空介词和对象内容介词无论使用频率亦或比例均显著高于原创汉语, 有多用倾向, 工具方式介词却具有明显少用倾向。 比较两个语料库中每个介词的使用频率, 通过对数似然比计算出差异显著性后排序, 并按照语义类型分类, 经统计得出存在显著差异的介词合计42个, 详见表3。 表3 ZCTC和LCMC中使用频率具有显著性差异的介词  表3显示, 对两个语料库介词使用频率的差异显著性计算表明, ZCTC翻译汉语中显著多用的介词为22个, 显著少用的为20个, 数量无显著差别, 使用频率却存在显著差别, 即ZCTC显著多用的介词基本为高频介词, LCMC显著多用的介词基本为低频介词。语义类型方面, 表3统计结果与表2统计结果具有一致性:ZCTC多用的介词中对象内容介词数量较多, 少用的介词中工具方式介词数量较多;ZCTC多用和少用的时空介词均为6个, 其中多用的“在”“从”“于”“当”使用频率均较高, 少用的时空介词使用频率则均较低。 表3还显示, 工具方式介词在ZCTC中总体上显著少用, 但其中“基于”“通过”“依据”“鉴于”等介词却显著多用;时空介词在ZCTC中总体上显著多用, 却有数量较多的该类介词显著少用;LCMC和ZCTC中原因目的介词和施事受事介词用量总体上并不存在显著差异, 但是, ZCTC中显著多用“因为”“由于”和“被”, “为”“因”“为了”和“由”显著少用。此外, ZCTC多用双音节介词, 少用单音节介词, 如“除了”和“除”、“因为”和“因”等语义相近的介词。 三、讨论 上述统计结果表明:相较原创汉语, 翻译汉语语料库中所有文类介词均存在多用倾向。就语义类型而言, 翻译汉语介词使用情况主要体现为时空介词和对象内容介词多用, 工具方式介词少用;翻译汉语显著多用和显著少用的介词并存, 显著多用的介词中双音节介词较多。本文认为, 上述翻译汉语介词使用特征, 是源语影响、汉语介词用法特点以及汉语发展演变等多因素综合作用的结果。 1. 源语影响 汉语和英语3介词使用频率和作用差异显著。笔者对英语通用语料库Crown4的统计发现, 英语介词的使用频率为每万词947.4, 约为LCMC的2.5倍。介词是英语中不可或缺的词汇, 起着连接单词短语的纽带作用。虽然汉语介词也具有非常重要的作用, 使用数量却相对较少。很多时候, 汉语“不喜欢用太多没有基本意义的虚词, 它只是把事情或意思排列起来, 让人去了解这两个事情或两个意思之间所生的关系如何” (高名凯, 1986:366) 。下面两例中, “在”和“当”即可省略不用。汉语中许多情况下可以选择省略介词, 也可选择使用介词, 这在客观上造成了翻译汉语容易受到源语影响, 出现介词多用的现象。 例 (1) 随着通信系统的逐步改善, 在不久的将来, 学生和教师可在相距很远的地方通过声像系统直接进行交谈。 (ZCTC) 例 (2) 第二天, 张治中来到了溪口, 但是委员长一点儿也不提和谈, 而且当张治中一有提及此事的迹象, 他就把话题岔开, 一定要带张治中去看当地的美景。 (ZCTC) 汉语和英语中介词并非是一一对应的关系, 有些英语介词对应汉语中其他词类, 比如英语介词of多数情况和汉语助词“的”对应, 而有些汉语介词则对应英语中连词、分词短语等。对应关系是翻译汉语中某些介词多用的主要成因。“在”是现代汉语中使用频率最高的介词, LCMC和ZCTC中每万词使用频率分别为104.6和133.4。王力 (1944:362) 认为, “在”本是十足的动词, 因为翻译英文in、on一类的介词时没有恰当的字可用, 从而借用作介词。事实上, “在”单独使用或与方位词、名词构成介词框架, 均可与英语中很多介词 (还有一些连词) 相对应。本研究从Babel英汉平行语料库5中检索汉语译文中的介词“在”, 随机抽取100句, 观察其对应的英语原文表达。结果显示, 去除10条不合格语料, 译文90例“在”介词短语中67例在原文中有对应介词或连词, 占总数的74.4%。对应的英语介词中最多的是“in”, 此外还有“on”“at”“to”等, 连词包括“when”“before”“as”等。 除“在”之外, Babel英汉平行语料库汉语译文中绝大多数的介词“当”与英语原文中引导时间状语从句的连词 (如“when”“as”“while”) 对应;译文中的介词“基于”对应的英语表达基本上是“be based on”或“*-based”;译文中的介词“通过”很多与英语介词“by”“through”“via”等对应。另外, 汉语介引施事的介词“被”常常被视为被动语态的通用标记, Babel语料库汉语译文中的“被”多与英语被动句或表被动意义的过去分词对应。“比”和“像”大多与英语中“than”“as”“like”等词对应。当英语某词或表达与汉语某介词在译者头脑中形成对应关系时, 译者更倾向于选择使用这一介词, 即便使用另一介词或不用介词同样可以, 甚至更加合适;翻译策略会影响译文中介词使用受源语影响的程度, 若译者倾向于采用直译方式, 译文受源语影响则更大。 2. 汉语介词用法特点 如前所述, 汉语介词用法非常灵活, 存在很多可隐可现亦或隐而不现的情况。介词的隐现受到多种因素制约, 从语义角度而言, 时间处所前的介词容易省略, 表示范围、方面的介词容易省略;从句法角度而言, 居于句首介词短语中的介词容易省略, 位于句中 (主语后谓语前) 介词短语中的介词不易省略;若介词跟其他词语构成介词框架, 框架后部是方位词或名词, 特别是处于句首位置时, 介词常常可以省略 (陈昌来, 2002) 。汉语中省略介词之处常为翻译汉语中多用介词之处。翻译汉语介词多用主要体现在时空介词和对象内容介词上, 工具方式介词反而有少用倾向。这应与不同语义类型介词是否容易省略有关, 也与其主要句法功能不同有关。时空介词和对象内容介词常常用于句首, 工具方式介词则主要用于句中作状语。此外, 可以与方位词、名词构成介词框架的主要是一些时空介词。因此, 在原创汉语中常常省略不用的时空介词和对象内容介词, 在翻译过程中受到源语影响出现明显多用倾向。本研究对LCMC和ZCTC抽样语料的考察也证实, 翻译汉语中句首介词使用比例高于原创汉语 (分别为19.3%和14.9%) , 介词框架结构在翻译汉语中使用比例同样高于原创汉语 (分别为27.5%和24.5%) 。 3. 汉语的发展演变 与旧白话相比, 现代汉语中介词作为显性标记变得更加重要, 使用频率明显增加。同时, 现代汉语中更多使用双音节词。因此, 翻译汉语中介词的多用以及双音节介词的相对多用, 均在一定程度上体现出现代汉语自身发展演变的趋势。汉语是重意会的语言, 即“语句中的语法关系和语法意义不用外部标志显明, 而需要通过语义和逻辑关系以及语境来体会”, 但是, 在印欧语言影响下, 现代汉语有“由重意会向重形式标志转向”的趋势 (贺阳, 2008:284) 。这一趋势表现在, 介词作为句法和语义成分的形式标志, 在现代汉语中使用频率增加、使用范围扩大。句子结构的复杂和多变是介词发展的重要动因, 从古汉语、近代汉语至现代汉语, “随着语言结构多样复杂化, 介词的分工越来越细, 以至汉语介词的数量越来越多”“介词所介引的语义成分类型也越来越丰富” (陈昌来, 2002:264) 。相较原创汉语, 翻译汉语句子往往更复杂, 有时包含较长的修饰成分。这是翻译汉语中介词使用频率增加的一个原因, 同时也与汉语自身的发展趋势相一致。 结语 本文通过概括描述翻译汉语介词使用特征, 展示了翻译汉语与原创汉语间介词使用差异, 并探究差异成因, 以期对深入认识翻译汉语特征有所帮助。由于汉语语料词性标注普遍存在问题, 根据语义类型统计的研究结果尚存不尽准确之处, 有待通过后续研究进一步证实。 附表: LCMC和ZCTC介词语义分类列表 (按LCMC词频排序)  参考文献 [1]Chen W. Investigating explicitation of conjunctions in translated Chinese:A corpusbased study[J]. Language Matters:Studies in the Languages of Africa, 2004, 35 (1) :295~312. [2]陈昌来.介词与介引功能[M].合肥:安徽教育出版社, 2002. [3]戴光荣.译文源语透过效应研究[M].上海:上海交通大学出版社, 2013. [4] 傅雨贤, 周小兵, 李炜.现代汉语介词研究[M].广州:中山大学出版社, 1997. [5]高名凯.汉语语法论[M].北京:商务印书馆, 1986. [6]贺阳.现代汉语欧化语法现象研究[M].北京:商务印书馆, 2008. [7]胡开宝.基于语料库的莎剧《哈姆雷特》汉译文本中“把”字句应用及其动因研究[J].外语学刊, 2009 (1) :111~115. [8]胡显耀, 曾佳.对翻译小说语法标记显化的语料库研究[J].外语研究, 2009 (5) :72~79. [9]胡显耀, 曾佳.翻译小说“被”字句的频率、结构及语义韵研究[J].外国语, 2010, 33 (3) :73~79. [10]胡显耀, 曾佳.从“把”字句看翻译汉语的杂合特征[J].外语研究, 2011 (6) :69~75. [11]黄立波.基于汉英/英汉平行语料库的翻译共性研究[M].上海:复旦大学出版社, 2007. [12] 金昌吉.汉语介词和介词短语[M].天津:南开大学出版社, 1996. [13]柯飞.汉语“把”字句特点、分布及英译[J].外语与外语教学, 2003 (12) :1~5. [14] 连淑能.英汉对比研究[M].北京:高等教育出版社, 1993. [15]秦洪武, 王克非.基于对应语料库的英译汉语言特征分析[J].外语教学与研究, 2009, 41 (2) :131~136. [16] 饶长溶.再说次动词[C]//中国语文杂志社.语法研究和探索 (五) .北京:语文出版社, 1991:180~181. [17]沈家煊.英汉介词对比[J].外语教学与研究, 1984, 16 (2) :1~8. [18]王克非, 胡显耀.基于语料库的翻译汉语词汇特征研究[J].中国翻译, 2008, 29 (6) :16~21. [19]王克非, 胡显耀.汉语文学翻译中人称代词的显化和变异[J].中国外语, 2010, 7 (4) :16~21. [20]王克非, 秦洪武.英译汉语言特征探讨——基于对应语料库的宏观分析[J].外语学刊, 2009 (1) :102~105. [21] 王力.中国现代语法[M].北京:商务印书馆, 1944. [22]肖忠华.英汉翻译中的汉语译文语料库研究[M].上海:上海交通大学出版社, 2012. [23]许文胜, 张柏然.基于英汉名著语料库的因果关系连词对比研究[J].外语教学与研究, 2006, 38 (4) :292~296. [24]朱一凡, 胡开宝.“被”字句的语义趋向与语义韵——基于翻译与原创新闻语料库的对比研究[J].外国语, 2014, 37 (1) :53~64. 注释 1 http://xh.5156edu.com/ 2 http://111.200.194. 212/cqp/ 3 本文所用翻译汉语语料库ZCTC的语料99%译自英文 (肖忠华, 2012:42) 。 4 有关Crown语料库的介绍参见http://www.bfsu-corpus.org/channels/corpus。 5 有关Babel英汉平行语料库的介绍参见《英汉翻译中的汉语译文语料库研究》 (肖忠华, 2012:48) 。 (责任编辑:admin) |