|

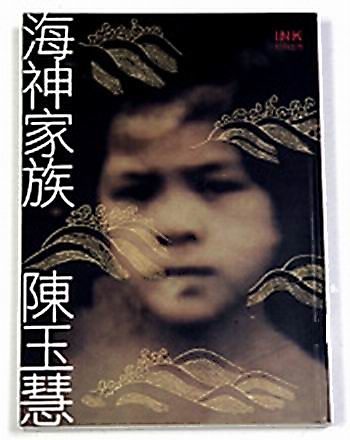

文:李卓贤 在2006年第一届红楼梦奖的发布会上,评审团之一的王德威教授指出,多部入围的的作品,均以家族史为主题。的确,刘醒龙的《圣天门口》、董启章的《天工开物》,都在提供一种透过家族思考历史与身份的国族寓言,共谱华语小说的图景。 陈玉慧的《海神家族》也是入围红楼梦奖评审团奖作品之一。故事透过一位台湾女子的寻根之旅,渐渐透露家族的种种爱恨交缠,连结着台湾百年发展与近代中国人的飘摇历史。  撼动读者内心的,彷佛是关于历史的叙事,但对陈玉慧来说,她尝试去寻找的,又似乎不太一样。 正在浸会大学出席国际作家工作坊的陈玉慧,坐在记者面前细说她的创作。 其实陈玉慧是一位很特别的女子。虽然她形容自己不过“兴趣太多”。 她在大学念的是文学,18岁那年,她觉得自己居住的地方太小、太封闭、太沉闷,于是出走到外国。她最初以为会走向表演之路,但直至有机会进入巴黎戏剧学院去学习,又後悔了,课堂上要扮演妓女,她只能做出含情脉脉的表情,却不懂得如何演绎奔放的身体。于是她又跑去拍戏,又走去当政治记者。 既是编剧,又是导演,又是新闻工作者,每一样工作她都做得妥贴,“有些领域其实我感觉蛮得心应手,然後觉得也蛮有趣的,可是自从我投入《海神家族》的写作以後,真的觉得写作才是我的Identity。” 但在写作《海神家族》以前,她已推出不同文本的作品,文学有《失火》、《徵婚启事》、《深夜走过蓝色的城市》,戏剧有《谁在吹口琴》、《戏蚂蚁》、《谢微笑》等,书写多部作品的作者,原来一直也未肯定自己的身份。 “我觉得我自己其实这样看,应该这样说,我以前都不太真是想要当作家,做作家挺辛苦的,我一直想做别的事情,後来我今天想,我其实是在为写作做准备。” 家族史与身份图谱 也许渴望找寻一种状态,一种存在的位置,以至陈玉慧写作《海神家族》,与她本身的家庭背景不无关系。 “我在台湾出生,我的爸爸是从北京来,可是他的祖先是蒙古人,而我的外婆是一个琉球人,而我的外公虽然是台湾人,却是以前的福建人,所以等于说是一个很Mix的组合。” (责任编辑:admin) |