|

现在的规矩过时了吗?

说到规矩,大家往往会想起一个地方——北京,因为老北京人的规矩和礼儿多是出了名的,尤其是在旗人家里,特别有讲究。“见到长辈主动打招呼,称呼得用‘您’”“吃饭之前长辈没动筷子,小辈也不能吃”“坐着时候不能抖腿,坐要有坐相”……早年间,在北京无论是行走坐卧还是吃喝拉撒,凡事全都要讲规矩。

然而,随着时间的推移,一些人对规矩产生了不同的想法。“这些规矩都是老黄历了,早过时了。”“现在都不兴这套玩意儿了,如今年轻人讲的是效率,规矩太烦琐,浪费时间,应该淘汰了。”可有些人却表示:“没有规矩不能成方圆,老规矩体现着一个家庭、一个地区乃至整个社会的教养和人文素质传承之道。不能淘汰。”“规矩它孕育了地方的文化,同时也浸润了文化。它是一个地方文化的外在形式,十分重要。”等等。

面对不同的观点,我们不由得思考一个问题——规矩是不是过时了,应该被淘汰了?要想找到答案,我们不妨从老北京的规矩中去寻找,相信诸位能有所收获。

要想弄懂什么是规矩,我们先得了解“规矩”这两个字是什么意思。简单说:“规”,就是做木工活儿时画圆的圆规。“矩”就是做木工活儿的曲尺。出自《荀子·礼论》:“规矩诚设矣,则不可欺以方圆”。

规矩跟法律还不一样。法律一条条在那儿摆着,您违犯了哪条,您就要接受哪条的处罚,该蹲大狱蹲大狱,该挨刀挨刀。规矩则没那么严重,它更多的是道德层面的约束。您不守规矩,顶多受到人们道德上的谴责,或者被罚出场外,大伙儿不带你玩了,还到不了蹲大狱啃窝头的份儿。

《史记·礼书》中说:“人道经纬万端,规矩无所不贯。诱进以仁义,束缚以刑罚。”司马迁说得非常好,甭管干什么事儿,都有规矩。按规矩做了,往上说就是仁义的人。不按规矩做,再往后退一步,您就犯法了。

其实,规矩又有点儿像我们现在所说的“规则”,各项体育比赛都有规则,比如足球,犯规轻的,吹哨警告;违规稍重的,黄牌警告;严重犯规,就要亮红牌,直接罚出场外了。

说到这儿,您就会明白,什么是规矩了。简单说,它是人们行为的规范准则,包括标准、礼法、习惯等等。

我们说的规矩,如果细分的话,主要可分为四类:

一是家规,即家庭或家族定的规矩;

二是社会交往的规矩;

三是社会场所的规矩,比如交通法规,乘坐地铁的规定,影剧院的相关规定等;

四是行规,也叫门规,即各行各业的规矩。各门各派,三教九流的规矩。

我们通常说的规矩,主要是指家规和社会交往的规矩。

而从某种意义上说,北京的老规矩,是中华民族这个大家庭老规矩的典范。您在全国各地的老规矩里,都能找到。

老北京人生活中处处都要讲个规矩,叫人有叫人的规矩,吃饭有吃饭的规矩,串门有串门的规矩……这一条条规矩看似简单,都做全了做对了也着实不容易。

叫人的规矩

早年间北京有一种独有的尊称,叫“爷”,如“赵爷”“钱爷”“李爷”。

老北京人规矩多源于满族进京以后。早年间不兴问好,要问吉祥。两朋友在当街碰着了,是先道吉祥后请安,“爷”是八旗子弟之间的尊称。后来随着时间推移,人们相互间习惯叫“师傅”,再往前数那阵儿开始时兴叫“同志”。

如果您听到一个人称呼对方“哥们儿,姐们儿”,那一定是“瓷器”;但如果哥们儿之间称呼对方“孙贼”,那不用问了,一定是“铁瓷”。

除了称呼之外,谈话间必须用“您”代替“你”这个字,基本格式为“称呼+您好”,如“张大爷,您好”。如果不称呼为“您”,而是用“你”,则会认为是没有礼貌,缺乏教育的表现。

吃饭的规矩

座次的规矩。老北京的主位指的是坐北朝南正中间的位置。如果桌子朝向不对呢,可用门儿来当标准,正对着门的那一边,正中间就是主位。再以右为尊,依次排座。一家人吃饭,长辈必须坐主位,然后按长幼辈分依次排序。不过有个例外,因为大孙子受偏爱,所以吃饭可以挨着老祖、老祖奶奶坐。但坐的时候不能坐比长辈高的椅子。有的家里,孩子多,则单分出一桌,但不管按什么顺序,那时老北京讲究,吃饭时不能随便换座位。

只有长辈儿动筷子了才能叫开餐。早年间在北京一家子吃饭时,只有长辈开始动筷子吃饭时,其他成员才能开始跟着动筷子吃饭,不管餐桌上有没有小孩。一律等长辈开始吃才能吃,否则就是不尊重长辈,是要挨打的。但是现在很多家里已经不讲究这些了,只要是孩子饿了,都先紧着孩子先吃。不过仍有少数家庭仍然保留着原先吃饭的规矩。

不能一只手放桌下。老北京人在吃饭时还有一个看似“奇怪”的规矩:吃饭时不能一只手放桌下。这是为什么呢?老北京人待人接物,讲究有什么话放到明面上说,忌讳在底下或背后搞小动作。一只手拿筷子吃饭,另一只手也应该放在桌上。如果这只手放在桌下,会有在桌子底下背着人搞小动作的嫌疑。所以,为了免遭人怀疑,同时也为了对同桌的人表示礼貌,吃饭时千万不要把一只手放桌下。有人会问了:两只手放桌下行吗?行!但不能一只手。

待客的规矩

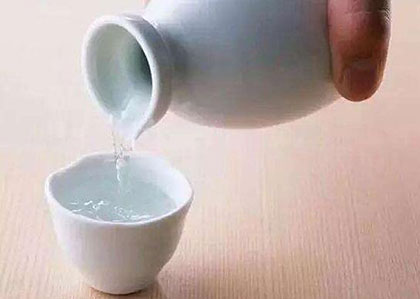

关于待客之道,北京有句俗话:“茶七,饭八,酒常满。”意思是说茶倒七分满的程度刚好,盛饭到八分满为宜,倒酒酒满为好。这里面有什么讲究呢?

茶七。因为茶是要趁热喝的,倒得太满,会烫着客人的手,茶水洒落到衣裤、桌子上,或因手受烫而致使茶杯掉下地打破了,会让人觉得尴尬而不自在;若茶杯中只有七分茶水,不但方便拿取,茶水的面距离杯口就还会有一定空间,茶的清沁芳香就不容易失散,在饮茶前,能闻到浓郁的茶香。此外,“茶七”风俗还可以引申为:茶水倒得七分满,留得三分人情在。就如“君子之交淡如水”,只有一杯浅茶,在轻抿慢啜中方能悠悠地品出一番情谊来。

另外倒完茶后,壶嘴应该向外,千万不能对着客人。因为,壶嘴对着哪个人,表示主人不欢迎哪个人,很不礼貌。 饭八。如果客人没有特殊要求,主人在给客人添饭时,八分为宜。少了,“饭都舍不得给人吃饱”,有小气之嫌;太满以至“冒尖”了,这样显得客人如“饿鬼”似的,不礼貌。而且太满客人吃起来掉了饭粒不雅观,夹的菜也没地方放,让人很不方便。

酒常满。酒是待客之“神”,酒比茶贵,自家人是不常自酌的。招待客人时,就要讲究个酒满心诚,“酒杯常满”才能更好地表达主家的待客热情。

宴请的规矩

“三天为请,两天为叫,当天为提溜”。这是老北京婚娶迎嫁中请客的礼数。发请柬或通知亲朋好友,必须在结婚典礼的三天之前完成,要不您就露怯失礼了。三天之前通知,您算是“请”人;头两天,您算“叫”人;当天,您这就算是“提溜”人了。懂礼儿的人挑眼,根本就不来。重要的亲戚朋友,一般都在婚前一个月上门去通知邀请。

在我们现实生活中,流行着一句非常经典的话:细节决定成败。

生活中的很多细节,会深深地打动人,比如冬天,刚洗完澡从浴室出来,有人给您递过来一条热毛巾;比如下雨天正要出门,有人送过来一把雨伞; 比如准备要参加一个活动,出门前找不到汽车钥匙,正抓耳挠腮的时候,有人把您钥匙送过来;比如……这些看似平常的细节,有时是那么温暖人心。相信能做出这些细节的人,在事业上的成功几率,要比一般人高得多。

如果说细节决定成败,那么什么决定细节呢?决定细节的东西也许很多,但有一条必不可少,那就是懂规矩。

有多少高学历,貌可人,体格健的年轻人,因为不懂礼数,不懂老规矩,在举止言谈中,往往因为一个细节,而与自己心仪的工作和恋人失之交臂,后悔不已。因此,作为年轻人,补上老规矩这一课,非常重要。

老规矩是不是过时了?这分怎么说。说句欠雅的实在话,如果人们的吃喝拉撒睡没过时,那么,老规矩也就没有过时一说。

其实,我们的许多老规矩,不但没过时,而且跟国际上许多国家的规矩是相通的。比如尊敬老人、女士先行、公共场所不高声高语、吃饭不出声、婚礼丧礼要穿正装、人多了要排队等等,几乎都是一致的。

按理说社会越发展,人类越文明。文明既包括物质上的,住好房、开好车,吃好、穿好、玩好、身体好等等,也包括精神上的,有礼貌、守规矩,有好的道德风尚,有好的社会风气等等。

如此说来,老规矩也应该纳入精神文明建设的范畴。

(以上内容综合整理自《道北京》、搜狐网,图片来自网络)

推荐阅读

《道北京》

刘一达 著

人民出版社

2018年10月 (点击图片即可购买)

来源:人民出版社读书会微信公众号

责编:周凤玲

(责任编辑:admin) |