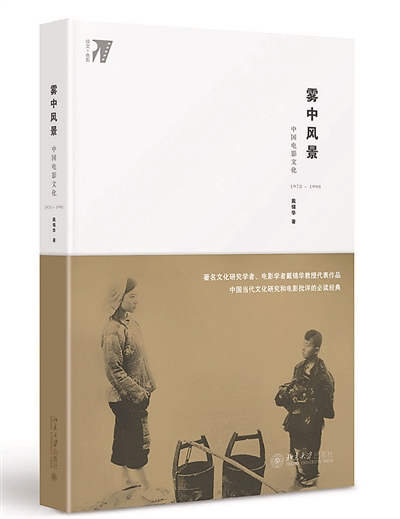

著作《雾中风景》《浮出历史地表》《隐形书写》近日由北京大学出版社以精装再版。三本重量级的专著,分别代表了戴锦华在电影研究、女性主义批评和文化研究三个领域的开拓性贡献。面对日益喧嚣的当下,她有着怎样的新思考?11月24日,戴锦华与著名作家、影评家毛尖,青年学者孙柏,就有关电影、文学、性别和文化研究的话题展开对话。 孙柏:文化研究的思想路径是怎么在您这儿发生的?因为我觉得这不仅仅是戴锦华个人学术的发生史,从某种意义上来说,也是文化研究在中国的一个开端。 戴锦华:1996年,《雾中风景》文稿编辑完成,两年之内在很多出版社辗转,一直被拒绝。最后北大出版社一个年轻的编辑出版了《雾中风景》。这个故事已经足够说明,我的学术道路不是那么顺畅的。作为一个学者最庆幸的一件事,就是书大概类似于蒲公英的种子,随风飘散的时候,绝大多数都落在水泥上了,但是不一定哪一颗落在哪里,也不知道它长出什么,读者会如何接受它。这三本书同时出版我非常高兴,到我这个年龄我已经开始思考和担心会不会我的生物学的死亡晚于符号学的死亡,但大家安慰我说它是有意义的、有作用的、有启示的。 坦率地说,如果我的书籍比我的生命先于被大家遗忘,我也没有什么遗憾的,因为很想跟大家分享的是,我整个学术的过程,所有的书的写作过程完全是我生命的内在组成部分。我选择每一个题目的时候,是因为我自己的生活和生命有那样的困惑,有那样的渴求。 《隐形书写》出现,后来我居然掉进一个叫作文化研究的坑里,大概十年左右都被人认为我背叛了电影,我遗弃了电影。我的文化研究的延长线是第三世界研究,我又一去经年,很久很久以后才返回到我仍然非常热爱的电影上面,是因为八九十年代的时候中国社会的剧变,对于你们来说都是史前史,非常遥远,但对于我来说那是个人生命和中国历史的一个大跌宕和大转折的时候。 在这样的过程中,我明确了我所做的,是透过文化工业、大众文化,包括对电影在内的文化现象,看中国和世界的政治经济的变化,然后进而再度把自己摆回到社会之中去。我也认同了文化研究的基本思路,我们都是“下流学者”,我们向下走,向下流,我们能够跟多数人在一起。而上面的那1%们,越来越强大,越来越占有世界性的财富,当我们是剩下的那个99%的时候,和这样的人在一起,和他们一起去看世界、看电影、看文化、看社会,我会比较安心,比较快乐,比较踏实。我会觉得活着是有意思的。 毛尖:戴老师的学术中有一种极度的浪漫,其实我跟她的很多观点是不同的,但是我从戴老师那里吸取青春性和浪漫感,下面这个问题可能不太友好。包括戴老师对姜文电影、对贾樟柯电影的感受。如果姜文和贾樟柯都掉河里了,你会救谁啊? 戴锦华:前提是我落水了吗?我不会游泳,所以谁也不救。 毛尖:你可以谈谈姜文和贾樟柯吗?我和戴老师一直有分歧。很多人跟我谈姜文,我不能接受,但是戴老师谈姜文、谈贾樟柯的时候我能接受。她以她的路径理解姜文,对我来说是很打开思路的。我可能从自己相对后视的位置,会对姜文有很多批评,但是戴老师对姜文有很多理解。 戴锦华:长久以来,姜文使我保持着强烈的期待。我一直认为,中国的导演和学者一样,最早推动我们进入学术、进入创作的是某种爱,一定是某种很纯粹、很单纯的东西。但是当我们做出了一点点东西的时候,非常不客气地说,我们经常容易把我们做出的那点放得太大了!我还是用王朔的语言,我们经常像哄孩子一样把自己当人看了,自己写了两本书,觉得自己是大学者,拍了两部电影就觉得自己是大导演。一旦这种感觉出现的时候,好像爱就烟消云散了。最早让它进入到这个场域当中的动力就消失了。以后就会变成一种很匠人、很匠气、很职业性的复制,或者简单地说,很容易转向媚权、媚钱,用自己爱的东西换取一些俗世的利益。 对姜文长久的期待是我觉得姜文一直表达出一种对电影自身纯净的爱,甚至在《阳光灿烂的日子》使他很快成名,才子型的明星变为导演,影片如此出色,之后他也一直表现了这种纯正的爱。而同时,正因为他是从演员变为导演,他又不大在电影史、电影行业的路径上。世界电影最大的悲哀就是每个导演都是看电影拍电影,不是看人生拍电影,不论多有才气,看人生拍电影还是会遭遇到无数电影挡住你的路不让你走,最后只好在电影当中找到一点点出路,一个裂缝、一个窄门挤出去。姜文个人的才气足够,同时因为他不是作为一个导演被教养出来的,所以他的原创性是充分的。所以在这样的意义上,到现在为止,我非常喜欢《太阳照常升起》,但是《太阳照常升起》某种意义上是姜文的滑铁卢,票房的惨败对姜文的挫伤或者说创伤是多重的,他后来一直试图回应这件事。 第一次成功的回应就是《让子弹飞》,《让子弹飞》刚好我个人评价并不是很高,以他的聪明和才气操作一个商业电影的模式不是难事。但这部电影中仍然保持着我的某一种认同,电影中大声疾呼公平、公平、公平,是一种难能可贵的社会的表述。 接下来的《一步之遥》和《邪不压正》,姜文真的向我们表现了这样一个非常典型的时代困境,就是观众和社会的批判,原创性的表达和已经存在于那里的大资本的运营。有艺术表达但没钱拍,这是我们熟悉的困境,或者因为太多的钱使我们忘记了艺术,这也是我们熟悉的困境。姜文显然是不甘,他有着强烈的要原创、要自我表达、要给自己在电影史上命名的诉求。但同时,可能是送到手上的巨大的资本的额度,正如奥逊·威尔斯所说的,“电影是发明给成年人最好的玩具”,让他很想去玩资本,来运转游戏。我只能说,这样的一种困境本身造成了两部影片的尴尬处境。 姜文从《让子弹飞》开始,他把后面的三部电影命名为北洋三部曲。北洋时期是非常特殊的时段,在权力真空的状态下是最赤裸的、强权暴力的、血腥的世界,是没有任何稳定系数的世界。这是《让子弹飞》成功的理由。到《邪不压正》的时候,有一个太重要的事情出现了,就是日军侵华,就是日军开进北京城。对我来说,当这样一个明确的历史时刻出现的时候,当这样一个我认为每一个活着的中国人都会有身体的疼痛,我不允许解构,我个人不接受解构和游戏。坦率地说,这并不直接构成我对姜文的批评,但是构成我和这个影片之间的完全不可抵达的一个障碍。 毛尖:今天这三本书,《隐形书写》《雾中风景》《浮出历史地表》都有一个“镜”,有雾、有镜、有屏障。在戴老师的书写中,好像有一个要跃出来的雾面、镜面这样的隐性的东西。对我来说,我是直接看的,这个可能是我的缺陷。我总是太快去抵达他们,太快批评姜文或者批评贾樟柯,这是我自己的问题。所以我就想说,这个“雾”、这个“镜”、这个“表”,是不是你们这一代的优势?它是怎样获得的?贾樟柯其实是我们这代的导演,当时他出来的时候我非常喜欢,我觉得终于迎来了我们这代的导演,心情特别激动。但是后来就越来越看不上,觉得有问题,我直接就冲他去了。我就是看不到我们跟他之间还是有一些雾,有一些镜,有一些东西。其实这也是我自己很困惑的,我一直做不好研究,可能是太直接了。 戴锦华:你们给我出了好难的题。确实,我的写作与镜子相关,或者说镜子是我自己的一个核心隐喻,包括这个题目也是我出的。我还是小女孩的时候。当时我看到过一个商品设计,一个小姑娘拿着一个椭圆形的镜子在照,在镜子里面映照着一个小姑娘拿着一面镜子在照镜子。我当时想象,镜子里面是一个无穷相互映照的过程,以至于我曾经在童年时代形成过一种恐惧,我觉得那像一个洞,像无穷延伸的黑洞一样的东西,有没有尽头?或者尽头是什么?这确实是个人生命当中的体验。所以我对相互映照的镜子有一种个人的迷恋。 我自己开始进入电影理论,第一次知道我们曾经把电影银幕比作画,后来又比作窗,电影就是一面魔镜,电影是永恒映照着我们的梦想、我们的幻象,我们坐在银幕前以为照见了自己,其实跟自己一点不相干。那是我第一次获得了理论的支撑,我是从那里逆回推,了解到拉康关于眼睛的讨论等。 与此同时,少年时代的那样一种狂想开始成为我的一种真切的社会经验,我觉得到今天为止,在中国的文化经验内部,我们经常处在一个镜城状态。我之所以用“镜城”这个词是因为无数面镜子相互映照,以至于我们丧失了真实的空间和时间感,以至于我们不能度量和判断。 我们经常遇到各种各样的争论,各种各样的分歧,不是对具体作品的判断,而是对中国文化的整体判断,每一方都很有情感热度,每一方都互不相让。但是我确实会感觉到,我不认为哪一派是真理的持有者,也不认为哪一派是谬误者,只是从不同的角度看到影像,他们拒绝他人角度看到的影像,不一定他们拼起来就是真实,但从不同的角度会提醒我们,也许我们看不见的一幅幅镜像背后的结构,才是我们试图认知的中国或者社会。我觉得在某种意义上我得益于这样一种观察,努力去体认不同镜像的虚幻性。对于不同的镜像,由于他们的不同境况的存在,他们的画面怎样被切割,怎么因为残缺而又自我完形变成一个谬误的结论,我尝试寻找后面有没有一些结构性的东西。这是我的核心隐喻,但也确实是我始终的研究思路。 1999年到2000年,我自己有非常巨大的精神危机,知识的危机、思想的危机,因为中国社会再一次经历剧变。那个危机无法解脱,我就真的开始国际旅行,持续很久的国际旅行。那个时候去第三世界国家,而且去它们的乡村、贫民窟、运动现场,完全离开了大城市,差不多十年之久。最早是想寻找别样的人们,西方理论之外的全球化的世界,但很绝望地发现,全球化是无所不在的。大概那个时期,我本来应该有更多的生产,但其实没有,只有那本我也很想在这儿跟大家分享的《蒙面骑士》。 马尔克斯自己很喜欢用镜子做隐喻,但是他有一句话真的让我有一种豁然开朗之感:你从镜子这边看永远看到的是自己,但是你绕到镜子背后,只需要在背面滑一下,镜子的涂层掉了,就变成了玻璃。镜子是用来迷惑人的,而玻璃是为了让你打破的。当你发现这个被幻象所迷惑,怎么也走不出去的地方,其实你只要打碎它就好了。所以今天我用了“破镜而出”这个题目,也是要跟大家分享,我们不光是不要陷于迷局,同时我们也不要困于那种迷局。 孙柏:我带回到毛尖老师提到的问题,贾樟柯的电影是这样面对现实的,虽然里面会有超现实的元素,一会儿一个石墩子上天了,一会儿三十年之后了,今天的现实主义的电影自身的困境应该怎么看待? 戴锦华:我们现在都生活在各种各样的幻境当中,比如对于很多年轻人来说,游戏的世界比现实世界更真实。我不想说游戏是精神鸦片,大家在游戏当中该怎么样。大概通过电竞而致富是许多人梦想成真的有效途径。很多人以网络世界里的各种各样的服务为生,谋生。并不是说网络是虚幻的,不是说那个世界是虚幻的,而是说今天我们更难谈什么是现实。 我们的现实被如此地切割开来,我觉得最老的例子就是被当作惊人大新闻揭露出来的非洲矿区的奴工,他们就是智能手机最基本元件的提供者。当时正好发生富士康连环跳,又发生了占领华尔街,美国的苹果手机消费者和工人们上街抗议。一方面是我们被隔绝,无法分享;一方面是和整个的全球化的最大的超链接或者链接,我们每个人靠全球物流系统活着,这样我们才能网购、海淘,才能点外卖,才能活下去。紧密连接与彼此完全无法体验同时共存。 伊文思晚年来到中国,他最后一次演讲是在清华大学。学生的最后一个问题是,你觉得中国青年有什么希望?中国青年现在有什么变化?伊文思的话我突然痛了一下,他说我希望中国的年轻人走出去,我希望你们站得高一点,我希望你们看到远处,曾经中国的青年是看得到远处的。我们今天的社会不相信人同此心,我们应该有同感,我们应该有同情,我们应该关注最基本、朴素的博爱、平等,再有一点勇气,我们应该坚持社会正义。 我在这个意义上理解《三峡好人》当中的飞碟、走钢丝、过天线,理解他们画着京剧脸谱玩手机。劳动者的身体,三峡坝区的工人,日常生活在中国大地上的人是刀口舔血的。我觉得这个问题其实是非常急迫的:我们有没有可能让艺术仍然成为一种有社会性的表达。 谈《太阳照常升起》 戴锦华:老实说,世界尽头,伫立着一只手的标识,那个女人,走到世界尽头,姜文从背后很酷出来的时刻我觉得挺雷的。尽管我这么爱这部电影,但是那个场面我也觉得挺雷的。那个场面是姜文的自恋表达破坏了艺术原创。 我喜欢影片是整个在造型、在想象上极度的飞扬,我认同于他的飞扬的想象力有点奇诡的想象和造型形成的画面,对我形成一个有趣的、不一样的时代表述。那是“文革”亲历者的表述,是一个孩子姜文对那段历史做出的表述。关于荒诞、关于深情、关于背叛、关于情欲,关于很多东西,在这个意义上的成就感压倒了这个小小的自恋。 姜文电影始终有自恋的问题,我完全不讳言这一点。姜文电影经常失败的地方就是他满怀自恋的表现自恋。自恋是一个永恒表达的主题,姜文做得非常好。《阳光灿烂的日子》最后也毁在自恋,马小军自恋了,非常棒的故事,到那儿有一点塌下去的感觉。他能够战胜自恋表达自恋的时候是非常非常精彩的,但是有的时候他被自恋俘获,怀抱自恋表达自恋,所有的观众都会被推出去。因为每个人都很可悲,每个人都很自恋,人们并不想分享他人的自恋,而想看到对自恋某一种呈现或者某一种讥刺。 谈王朔 王朔属于非常特殊的时代,王朔是我的同代人,在非常特殊的时代扮演了后来的人们可能很难想象的重要的社会组成,甚至某种意义帮助我们走过那个时代,走过那种迷惑、迷惘,他那种低俗、调侃、不负责任,其实后面是很重的痛,好深的痛。因为王朔是我们时代的作者。 谈村上春树 我不能认同的是我们曾经非常喜欢村上春树,开始抄自己了,这是我不能容忍的。我非常爱村上春树,但是我不认为村上春树是我心目中那种伟大的作家,因为他的模型早就形成了。而到《海边的卡夫卡》,他抄自己某一种模型的某一个版本,到那时候我不再追随他。 村上春树的作品有多大的空寂,有多深的迷惘。从《挪威的森林》那样一种很深很深的精神的激化到《世界先进》和《冷酷末日》的空寂的沉沦,当代人连痛都没有,以至于我们无从解脱,那个镜子,那个你在两个世界当中,你不能抵达你自己,你也不能逃离你自己。我觉得这正是我当年迷恋村上春树的原因。 谈张承志 张承志是我最尊重的作家之一。但是,我同事对他有很多的不认同。我最尊重他的地方也经常是我不认同他的地方。我尊敬他、尊敬的是他的始终如一的驰骋,始终如一的坦诚和勇气,始终不对任何的强势、误解、主流,半步都不让,但是同时他的勇气和坦诚,对我来说,缺少了反思的空间,缺少了反思所可能给他提供的一些思想的丰厚。可是我说我矛盾,一旦把反思的限量放进去,他的勇气、赤诚和力度当然就被消解了。所以张承志一直触及到我们这个时代,其实他一直在坚持,从来没有改弦更张,从来没有低头称臣,从来没有试图让步或者妥协,但是有意思的是,他所坚持的议题随着时间的发展变成越来越世界性的议题。张承志坚持世界性的议题的时候,他才更宝贵。本版文/罗皓菱 (责任编辑:admin) |