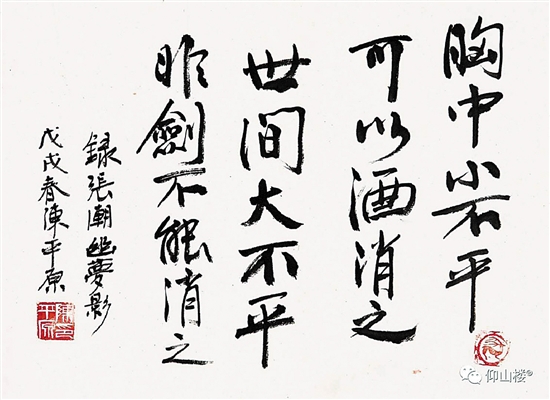

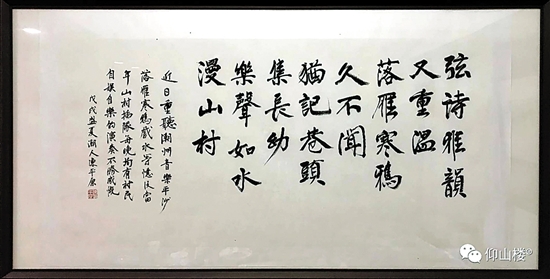

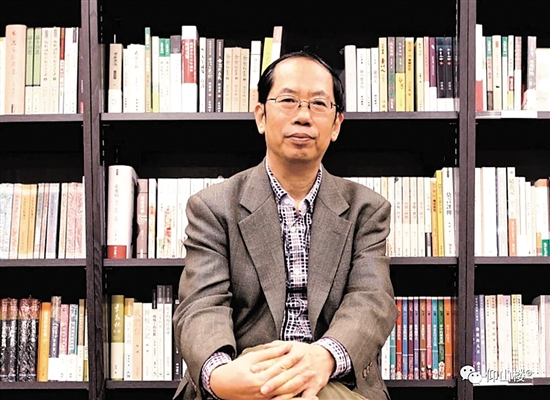

陈平原书明人张潮语  陈平原书自作诗  陈平原书梁启超集宋词联  9月12日至10月12日,“学书小集——陈平原书与文”在北京仰山楼展出,展出著名学者陈平原教授近年来颇有个性的“钞书”作品。展览以陈教授《钞书》开篇,带出二十则他喜好的古人言辞及文章片段,及五副自撰诗联。陈教授在展览自序中表示:书名“学书”,意思是兼及读书与练字,取自《史记》及《墨池记》。“前者如《史记》说项羽少时‘学书不成’,后者则有曾巩《墨池记》谈王羲之‘临池学书,池水尽黑’。” 近年来,学人书法愈加受到文化界重视。陈平原在接受羊城晚报记者采访时表示,这是对以往过分注重技术的风气的反拨,叩问毛笔书写的旨趣所在。但他也强调,“舞文弄墨”乃古来中国读书人的常态。“写字在我,只是修身养性,不想争名次。” 羊城晚报:您开始写字,有没有因为什么事情的触发?大约写了多久? 陈平原:在父亲潜移默化的影响下,小时候确实练过字,但说不上好。几十年没有间断,一直在写,只是不够用心,也不太用力。1993年起,开始用电脑写作,不过没完全放弃毛笔。家里堆满了书,实在摊不开,只能写小字,比如书札呀,题跋呀,还有书名等,不成规模的。 去年夏天,因身体不太好,须略为休憩,恰好开画廊的朋友送来了好多宣纸及笔墨,于是借用一位朋友在附近的房间,铺排开来,多写了一些。 收在“学书小集”里的,以及最近北京微展,还有年底潮州、台北两个小展,用的都是这一年半写的。不是因为写得多、写得好故“广告天下”,而是朋友们用办小书展的方式,逼我调整生活节奏。 羊城晚报:您是不是主要是将作诗写字作为一种业余的怡情的方式? 陈平原:当然是业余的了。写字在我,只是修身养性,不想争名次。之所以选择“钞书”的形式,也是既温书,也怡情。哈佛大学教授、中研院院士王德威邀我和他合作,在中研院文哲所办书画联展。一开始不敢答应,因知道自己的实际水平。德威兄劝我:你既不求获奖,也不想卖字,摆出来给朋友们看看,互相观摩,自娱自乐,有何不可?想想也是,没人规定做学问就得端着架子。有地方可展出,那就多写几幅,且稍微用心。 摆明就是业余身份,若有方家愿意批评,我就说承蒙指教,谢谢。你说我功力不行,当然承认;叮嘱以后勤学苦练,那可不见得。因我从不以书家自居,且自知根基浅薄,无论如何努力,也都不可能突飞猛进。 羊城晚报:你是学问家,著作丰富,肯定需要大量的工夫,您怎么安排写字的时间? 陈平原:还是以读书写作为主,习字则是见缝插针,没有固定时间。有空多写点,无暇就搁笔。另外,心情不好或身体欠佳时,也会多写。所以技术上肯定不行,只是多读了些书(包括字画),略有修养,眼光及趣味不算太差,如此而已。写字吗,顺其自然,心手合一,这样就行了。我的体会是,若悬的太高,用力过度,刻意顿挫,效果反而不好。 之所以坚持用毛笔书写,很大程度是因“舞文弄墨”乃古来中国读书人的常态,不应该因使用电脑而彻底放弃。 羊城晚报:有朋友觉得您自作的七绝诗挺够水准,您作为新文学的研究家,现在对诗词和对联之类的旧文学也有相当的兴味吧?您有没有回归传统的感觉? 陈平原:那是过奖了。我新诗旧诗都不行的,不能瞎吹。偶尔附庸风雅,弄点绝句或对联什么的,那是随缘起兴,或有感而发。朱自清先生平日写旧体诗,但从不公之于众,只是自娱自乐,理由是,提倡新文学的人,应把历史责任与个人趣味区分开来。我不是为了提倡新文学,而是旧体诗本来就写不好,偶尔摆弄,是被书写工具逼出来的。我试验过,用毛笔在宣纸上写大白话,比如小说或论文,感觉就是不对。 对于中文系教授或学生来说,理解汉字以及书写的魅力,那是最基本的要求。至于你专攻古典或现代,那只是为了集中精力,并非楚河汉界不可逾越。我的导师王瑶先生,以及导师的导师朱自清先生,都是兼及古今的。我在北大教书,是在现代文学教研室,可也开过古代散文或古典小说方面的选修课,且出版了《千古文人侠客梦》《中国散文小说史》《从文人之文到学者之文——明清散文研究》等著作。不好意思,说这些近乎自吹,但我是想说明一点,专业可以有分工,但对于读书人来说,某种程度的博古通今,应该是努力的方向。 我不太喜欢“回归传统”这样的说法。因这意味着你曾经抛弃或远离了传统。王国维称,学无新旧、无中西、无有用无用之分,你可以说这是理想的境界,虽不能至,但必须心向往之。在我看来,没有传统根基的创新,不是前途无量、可持续发展的“新”;没有未来导向的守成,也不是蕴藏无限生机、蓄势待发的“旧”。只有论战正酣时,才要站队且发表极端化言论。我研究晚清及五四那两代学人,凡学养丰厚见识通达的,都是既新又旧,在传统与现代之间不断往还穿越。正所谓见贤思齐,我希望经由不懈努力,能有几分那两代学人的气象。 羊城晚报:近年来学人书法越来越受到重视,您怎么看? 陈平原:风水轮流转,学人书法之所以近年备受关注,是对以往过分注重技术风气的反拨。也可以说,是在叩问毛笔书写的旨趣到底是什么,是技术,是文化,是审美,还是性情?对于古代中国文人来是,写字就是日常功课,没什么好吹的。有专门名家,但一般读书人只将其作为基本技能,并不靠它谋生。到了两耳不闻窗外事,一心只临某某碑(或帖),这可不是理想的状态。至于满街都是著名书法家、写字可以成为一门产业、书协主席或理事的头衔决定润格等,那就更是不敢恭维了。 学人有自己的名山事业,写字不够专注,也无意成为书家。可修养到了,笔墨就会有自家面目。我在“学书小集”里钞了袁中郎《叙小修诗》的一段话:“有时情与境会,顷刻千言,如水束注,令人夺魂。其间有佳处,亦有疵处,佳处自不必言,即疵处亦多本色独造语。”也就是这个意思。 在一个强调专业化的时代,“博雅”精神值得追怀。学人写字更多注重心情与实用性,不同于书坛的炫耀技巧、展览至上,另有一番滋味。但这话不能说过头,学人书法也有明显的缺憾,如学识淹没训练、性情超过技术等。眼下因学人书法较为稀缺,说好话的多,评价标准相对放松,这点当事人心里应该明白。 羊城晚报:近期文化界学术界似乎比较沉寂,你有没有什么感想? 陈平原:说近期文化界比较沉寂,这大概是媒体的观察角度。也就是说,缺乏引起公众兴趣的话题性新闻。至于学术界,不能这么描述,因专业化程度加强,各自趣味千差万别,各玩各的去了。这一点,圈内圈外感觉很不一样。近年政府加大教育及科技投入,考评制度也日渐严苛,目前在岗且年富力强的教授们,大都在忙自己重大或不重大的课题。主动制造或积极参与公共话题,对于当下中国学者来说,逐渐失去了吸引力。当然,学界风气的形成,既取决于一代人的聪明才智,也与大环境有关。 陈平原 广东潮州人,1987年于北京大学获文学博士学位。现为北京大学博雅讲席教授(2008—2012年任北大中文系主任)、教育部“长江学者”特聘教授、中央文史研究馆馆员、国务院学位委员会中国语言文学学科评议组成员。 (责任编辑:admin) |