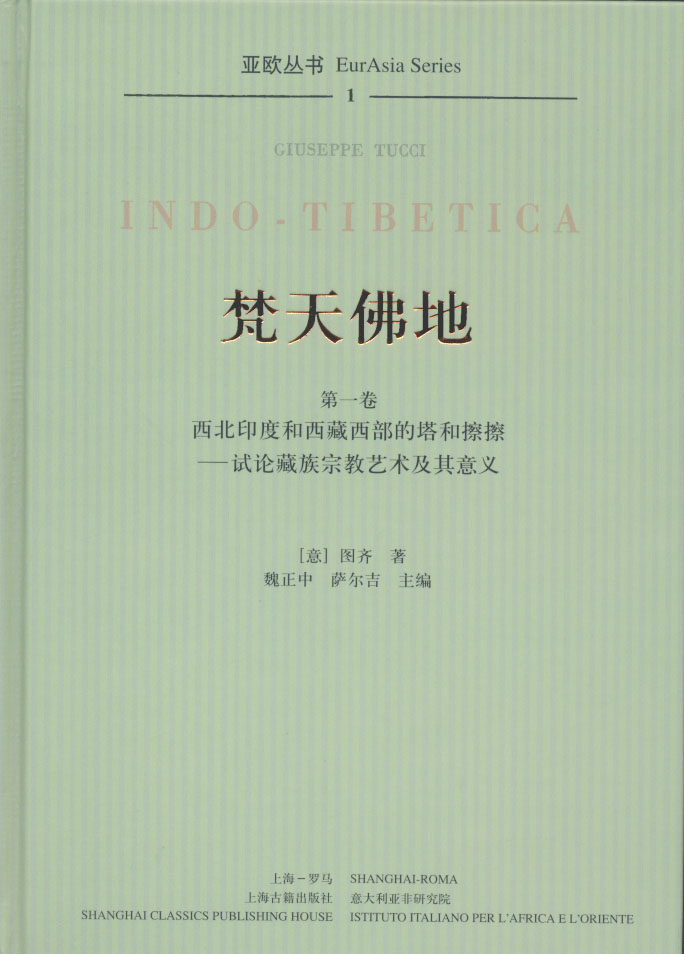

近日读意大利著名藏学家图齐(Giuseppe Tucci,1894-1984)的涵盖佛教文献学、佛教图像学、印藏佛教艺术史、藏传佛教建筑史等诸多领域的巨著《梵天佛地》(魏正中、萨尔吉主编,全八册,上海古籍出版社、意大利亚非研究院,2009年12月,原名《印度-西藏》),首先深感他在梵藏文献及其语言概念的翻译与诠释方面所作的努力具有很重要的意义,而这方面可能正是国内藏族美术史研究的薄弱之处。图齐在该书(出版于1932-1941年)“前言”中首先指出在东方学研究中仅关注历史和年代问题是不够的,还必须透过文献中雄辩但隐晦的辞藻对宗教义理的精神内涵进行把握和评估,才能深入理解印度和东方精神;他认为在“文明和经验间看似不相干却由隐秘而出乎意表的暗流彼此链接的枢纽”是很难捉摸的,继而强调东方作为鲜活多彩的生活世界与西方相互了解、建立联系的重要意义(第1-2页)。越到后期,图齐的这种对语言、概念准确理解的重视就越为突出。在上世纪六十年代,他在撰写《西藏的宗教》一书时对语言、概念的翻译及使用的看法中更包含有深切的历史与文化关怀。他指出最危险的是直接采纳西方近代哲学的术语,因为在藏族思想及其佛教义理中常常“隐藏着一些内心的感受和奥义事实,用常理性的观念和术语来翻译只会使之出现无限的疑惑”,因此要“特别注重于把藏文专用名词术语译作最近似于藏族大师们可能赋予它们的意义”(图齐、海西希著《西藏和蒙古的宗教》,第9页,耿昇译,天津古籍出版社1989年6月);他甚至从自己在撰写时对动词形式的时态使用中发现西藏宗教的过去与现在的巨变与断裂,发现了在版图变化、人口流动、身份变化的背后存在着思想观念的自然纽带的断裂,思想的稳定性和抵抗力受到艰巨考验(第12-13页)。看来,在语言学的深处的确潜藏着民族学、宗教学问题的种种奥秘。 近日读意大利著名藏学家图齐(Giuseppe Tucci,1894-1984)的涵盖佛教文献学、佛教图像学、印藏佛教艺术史、藏传佛教建筑史等诸多领域的巨著《梵天佛地》(魏正中、萨尔吉主编,全八册,上海古籍出版社、意大利亚非研究院,2009年12月,原名《印度-西藏》),首先深感他在梵藏文献及其语言概念的翻译与诠释方面所作的努力具有很重要的意义,而这方面可能正是国内藏族美术史研究的薄弱之处。图齐在该书(出版于1932-1941年)“前言”中首先指出在东方学研究中仅关注历史和年代问题是不够的,还必须透过文献中雄辩但隐晦的辞藻对宗教义理的精神内涵进行把握和评估,才能深入理解印度和东方精神;他认为在“文明和经验间看似不相干却由隐秘而出乎意表的暗流彼此链接的枢纽”是很难捉摸的,继而强调东方作为鲜活多彩的生活世界与西方相互了解、建立联系的重要意义(第1-2页)。越到后期,图齐的这种对语言、概念准确理解的重视就越为突出。在上世纪六十年代,他在撰写《西藏的宗教》一书时对语言、概念的翻译及使用的看法中更包含有深切的历史与文化关怀。他指出最危险的是直接采纳西方近代哲学的术语,因为在藏族思想及其佛教义理中常常“隐藏着一些内心的感受和奥义事实,用常理性的观念和术语来翻译只会使之出现无限的疑惑”,因此要“特别注重于把藏文专用名词术语译作最近似于藏族大师们可能赋予它们的意义”(图齐、海西希著《西藏和蒙古的宗教》,第9页,耿昇译,天津古籍出版社1989年6月);他甚至从自己在撰写时对动词形式的时态使用中发现西藏宗教的过去与现在的巨变与断裂,发现了在版图变化、人口流动、身份变化的背后存在着思想观念的自然纽带的断裂,思想的稳定性和抵抗力受到艰巨考验(第12-13页)。看来,在语言学的深处的确潜藏着民族学、宗教学问题的种种奥秘。 另外,图齐对藏族美术图像及其风格变化的深刻理解与描述极为出色,至今仍有典范性的意义。关于艺术研究,他说“考虑到佛教艺术的这一根本特点(指前文所讲的‘藏族艺术以象征手段表达的观想及修证境界’——引者注),我试图借助文献、与藏族传统精神最杰出的代表人物的直接交往,以及与普通民众的熟稔默契,尽力深入到藏传佛教艺术的基本主题、内在涵义,以及潜藏于色彩、线条、形象构成的难解图式之下的纯粹体验的根底,从而透过忿怒怖畏形象的面纱,达成对秘密深奥的大乘信仰的理解。对其而言,艺术只不过是形象和象征的投射”(《梵天佛地》第三卷第一册,第10-11页)。在这方面,图齐还指出许多现代的藏族僧人对那些图像背后的真实含义也多有隔膜,甚至为了掩饰自己的无知而提供完全错误的信息(第81页)。在论述江孜白居寺曼荼罗殿壁画的时候,图齐更指出这种因时代巨变带来的精神断裂还表现在艺术创作本身之中:“该殿展现的不仅是使建寺僧团生机勃发的宗教体验,而且也展示出十五世纪左右弥散于卫藏寺院的怛特罗文化。如今并不普遍、几近湮没无闻的密教经论在当时广为人知,以其天众庄严壁面的艺术家无需给出内中涵义,甚至不需要简短的题记;显然,艺术家是为娴于怛特罗修证、通过曼荼罗的象征性语言与其心意相契的僧人所绘。佛寺壁画总是与其得以生发的文化氛围有关。如今的僧众学识不再,曼茶罗的绘制也极为罕见,它们让位于生死轮回图,象征变得简易,适于平庸的宗教文化,新近所建佛寺壁面所绘天众亦变得贫乏,降格至更大众和慈悲的天众:度母(Tara)和观音(Avalokitesvara)”(第四卷第一册,第113页)。以上这两例对古今之变的认识和感慨,远比那些对寺院辉煌不再或文物受损的感慨要深刻的多,虽然图齐在这方面的感慨在今天看来也很有历史认识的价值。 从艺术史研究来说,图齐的研究对于弄清藏传佛教艺术所受印度、本地及汉族文化影响的各种分期及面貌也有重要的学术价值。例如关于扎布让佛寺壁画,“其中我们仍可欣赏到一种风格独特、完全未染晚近绘画中强烈的汉风影响、可谓代表了藏族艺术分支的画派的精湛作品”(第三卷第二册,第1页);而在江孜寺院中,图齐特别注重的是“交融催生藏族绘画的各种元素”,指出“江孜存在两种主要艺术倾向:以特定图像学为主的印式风格,以及尤其在宏大构图中体现的汉式风格。同时,我们正面对着一种艺术的首度成熟,其尽管受到如上影响,却有突出特点,打上了藏民族审美感的清晰烙印。……换言之,一个真正的藏式风格已经诞生”(第四卷第一册,第20页)。图齐在1949年出版的《西藏画卷》对此有更明确的表述:“藏族绘画重塑了藏族的灵魂,它像一面镜子,从中我们能感悟到这个民族从印度、中国内地或中亚学到的东西,也能看出他们主动性的创造”(《西藏画卷》导言,见图齐等著《喜马拉雅的人与神》第313页,向红笳译,中国藏学出版社2005年第一版)。 (责任编辑:admin) |