|

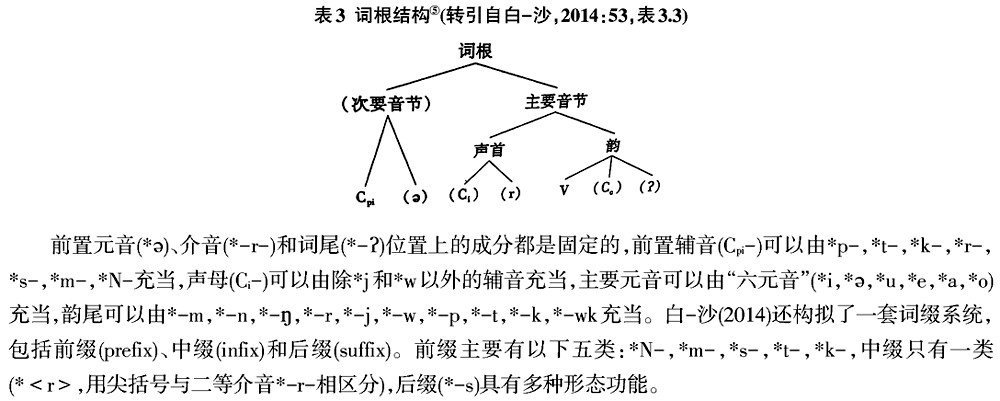

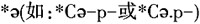

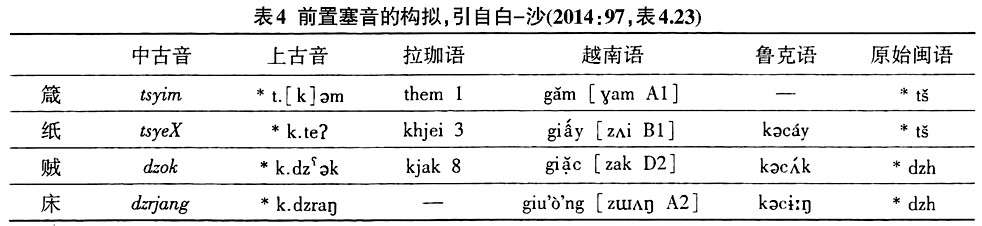

3.白-沙(2014)体系中的几项重要改进 在介绍各项改进之前,我们有必要首先了解白-沙(2014)对上古汉语词根的划分。该书认为,词根(root)可以由主要音节(major syllable)和次要音节(minor syllable)构成④。主要音节可划分为声首(onset)和韵(rhyme)两部分,前者由声母  和介音(medial*-r-)构成,后者由主要元音(vowel nucleus)、韵尾(coda)和后置韵尾(postcoda)构成。次要音节由前置辅音(preinitial consonant)和前置元音(preinitial vowel)构成。词根结构可概括为下表3。 和介音(medial*-r-)构成,后者由主要元音(vowel nucleus)、韵尾(coda)和后置韵尾(postcoda)构成。次要音节由前置辅音(preinitial consonant)和前置元音(preinitial vowel)构成。词根结构可概括为下表3。 与Baxter(1992)和Sagart(1999)相较,新系统对上述某些位置的构拟发生了较大变化。下面我们按照上古音节的顺序,对这些改进做具体介绍。 3.1 前置音节 Sagat(1999:21)区分了“融合型(fused)”和“前轻后重型(iambic)”两种音节结构,新系统沿用了这一观点,但分别改称为“紧致结合(tightly attached)”及“松散结合(loosely attached)”,并承认前置音节既可能是前缀(prefix),又可能是词根的一部分。所谓“紧致结合”,指辅音声首直接跟在前置辅音之后从而形成复辅音(如:*C-p-或*C.p-);所谓“松散结合”,指辅音声首与前置辅音之间插入混元音  。由于上古汉语形态比较匮乏,词缀的功能往往不够明确,故有时前缀与词根混而难分。对于形态功能比较明确的前缀,白-沙(2014)用“-”与词根隔开,其余情况统一用“·”标识。 。由于上古汉语形态比较匮乏,词缀的功能往往不够明确,故有时前缀与词根混而难分。对于形态功能比较明确的前缀,白-沙(2014)用“-”与词根隔开,其余情况统一用“·”标识。民族语借词和古方言是历史比较的重要材料:清响音声母、前置鼻音主要结合苗瑶语借词和闽方言来构拟,前置塞音主要结合越南语、拉珈语借词和闽方言来做构拟。通过历史比较所得到的前置成分有时又可以同谐声或词族系列互证。以前置塞音为例:  (责任编辑:admin)

(责任编辑:admin) |