|

http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2036443

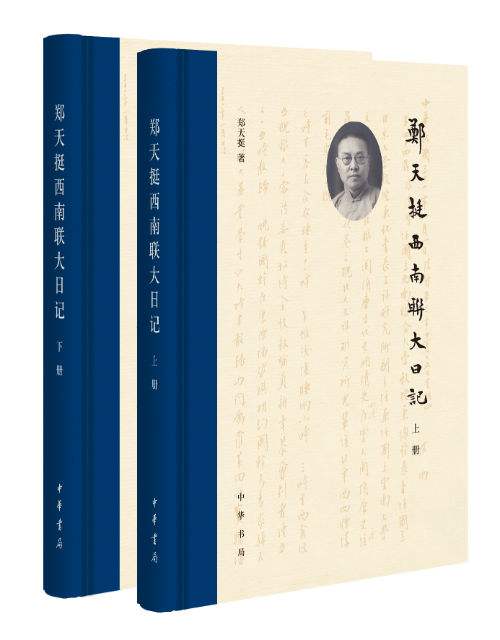

对如今的中国人来说,民国战乱年代只存在了八年的西南联大(1937-1945)已成为一个逝去的传奇,甚至随着这种距离感的拉大而被神话化了——它不仅仅意味着在战争、危难的岁月里最优秀的中国学子们的热血青春,还因其看起来已成绝响的学术风范与极高水准。真实的历史当然要比这复杂得多,1940-1946年间西南联大总务长郑天挺先生的战时日记,便以历史学家的严谨细致,让我们看到了在那个转折年代人物的特定风貌。

一代学风

西南联大的师生,在当时可说是学界精英中的精英。1937年抗战爆发前夕,全国大专院校总计108所,教员7560人,大学生41992人,历年大学毕业生恐怕不足此数的十倍——也就是说,当时能读大学,在四万万中国人中就已是极少数,而中国当时最顶尖的北大、清华、南开三校合并组成的西南联大师生,则更是万里挑一的人选。就教师而言,1946年《联大八年》统计,其179名教授中留学生占86%(留美占55%),5位院长、26位系主任除中文系外都曾留洋;就学生而言,无论智商、学力还是家境都是常人所难企及的。正因此,竺可桢在《大学生与抗战建国》一文中才说:“第一次大战时,英美各国都送大量的大学生上前线是一个失策,到了战后才深深感觉到”,抗战时西南联大有834名学生参军,但颇受优遇,仅5人战死。蒋百里当时甚至提议让大学生免于服兵役,以示优待。

西南联大 资料图

尽管如此,从郑天挺的日记来看,当时西南联大的学生的治学功底却颇为可虑。1939年他就察觉到辅修近代史研究的几位学生“于此课似无大兴趣”,在研究生口试中虽然各位导师“所问大都专门较深之说”,但“能悉答者无一人”。1940年出明清史试卷,学生答题错讹丛出,能得高分者寥寥无几;即便是史学系学生,对学术问题也不见得多有热情,在郑先生为之讲清代包衣制时,现场“到者不多”,“讲毕讨论,仅三五人发问”(一九四四年一月四日条)。更有甚者,“一年级考试作弊者甚多,尤以大班人多者为甚”(一九四三年六月十八日条)。另一位西南联大教授、社会学系的陈达也发现,“自抗战以来,大学生的英文程度愈见降低”(《浪迹十年之联大琐记》)。

说这些并非是想求全责备,在当时战乱年代的简陋条件下治学本就加倍艰难,只是这些真实的记录可以破除那种将西南联大神话化的倾向。与其说把它视为一个难再企及的高峰,不如去深切理解那种艰困,以及它作为一个过渡时代的种种冲突,简单地将联大八年浪漫化其实正低估了其真实处境。西南联大在后来的声誉,主要是由于三个方面:教授群体当时的学术水准;当时学生在此后的学术表现;作为爱国学生在反抗国民党统治的民主运动中的作用。但这些其实无不与更复杂的因素有关,例如教授们的留学经历、云南统治者龙云有意放任以抗衡中央的意图等。郑天挺作为总务长兼有教职员双重身份,沟通校内外,处理繁杂事宜,恰可让人看到,他所多次慨叹的“腐败”意味着联大在管理上的问题。如果说这些尚不至于影响到师生的研究活动,那或许正是因为当时的学术成果更多地依赖于零散自发的个人努力而非制度化的环境,这样的好处是相对自由,但产出却不那么稳定。

那时国事危殆,大学也无法独善其身,专注于学术。西南联大虽号称战时“民主堡垒”,但教师中40%均已加入国民党,其中教授入党的比例可能接近50%;两度拒绝加入国民党、直至1944年8月才入党的竺可桢,此前是全国大学校长中唯一一个非国民党员。作为国立大学的各校,经费尤其仰赖教育部划拨,在缺乏这一保障的情况下,则连正常运转也无法持续。郑天挺在日记中不断谈到经费的问题,以及在战时物价飞涨的情况下捉襟见肘的月薪,虽然有联大津贴、部拨生活补助费、食米津贴、学术研究费等种种名目的补贴,但生活还是日渐困窘。

据汪朝光《1945-1949:国共政争与中国命运》估算,昆明一个大学教授,1945年下半年的月薪相当于战前的300倍以上,但同期生活费指数却上涨了6039倍,因而其实际收入只及战前1/20。尽管如此,大学教授的生活仍算是好的了,因而在经济状况尚未全面恶化之前,郑天挺在日记中感慨说“国家战时养士之优之厚,可谓至且尽矣,然不于经济物价加以统制,公务员与教职员之生活终无所济也”。当时的现实是:原本作为国家主要财源的沿海发达地区沦为敌占区,而后方资金又投入无底洞式的战争开支(1945年占国民政府财政支出的71%),能留给教育事业的实在寥寥无几。1942年3月郑天挺月薪1363元,这点钱在当时黑市上仅合2美元。当时一名飞虎队成员约翰·多诺万在家书中说“我们的食物十分精致,做得也很讲究,为此需要每月花费1,500元”(《飞虎队:陈纳德和他的美国志愿者,1941-1942》),也就是说,当时这样的薪资确实还能保持较体面的生活。不过,担任飞越驼峰任务的美国飞行员每月薪水是800美元,外加每小时20美元的加班补贴,撇开不可比性不谈,至少也可见当时在战争上远比在教育上更舍得花钱。

郑天挺在日记中以一个历史学家的严谨细致,对那个时代的生活留下了十分详尽的记录,甚至定期记录鸡蛋的价格。无论是在长沙、桂林、蒙自、昆明还是大理,他每到一地都会记录当地的风土民情,当时或属日常,但在今天看来则无不是珍贵的史料。如他记录1938年在河内购物,当地越南人多不懂法语,但“用笔述汉字”,却“颇有识者”;在蒙自、晋宁、大理等地,他发现当地都是每隔数日乃至十数日才有定期集市,于此可见云南当时商业尚不繁盛。1943年首次访华的英国学者陶育礼(Eric R. Dodds)对昆明的印象是,这是一个“有电灯而没有教皇的中世纪城市”;不过让他感动的是,尽管当时中国几乎与西方隔绝,但西南联大的师生仍不放弃任何学习的机会,热切地和他连日讨论。

这或许正是一代学风变化的征兆:在战争的总动员体制下,感觉到“中华民族到了最危险的时刻”的那些知识精英们,不仅以天下兴亡为己任,还爆发出了前所未有的力量。西南联大多年流离失所的内迁,使原本以沿海发达地区为主的师生们第一次了解了广阔内地普通民众的生活,也开始放下身段,自力更生适应新生活。一如郑天挺所言:“尝谓自抗战后最进步者为时髦太太,其次则为单身先生,盖昔日所不愿作、不屑作、不能作者,今日莫不自作之也。”这一方面带来了一种刚健朴实的学风,决心开辟出新天地;但另一面,也使得他们更自觉地改造自我,更积极地响应国家建设需要,为即将到来的政治运动风暴铺平了道路。

新旧交替的时代烙印

郑天挺先生的这部日记很容易被视为一部史料集,不同的人可以从中找到不同的内容。这部日记中涉及几乎上千学界政界要人,且由于郑氏特殊的身份能了解到不少内情(如致力于收回治外法权的张耀曾是其姨表兄,梁漱溟则是其另一表兄,与陈寅恪等学者当然更多接触),足可钩沉出不少“交游考”,或用以补证种种史事。不过,这种视角很容易忽视一个问题:作为一部日记,作者本人才是最值得被考察的那个人,毕竟他写日记的目的不仅仅是为了留一些史料以造福后人。

郑天挺 资料图

身在一个新旧交替的时代,郑天挺自己身上也体现出这种鲜明的时代烙印。他出身长乐郑氏望族,幼年父母双亡,全仗亲戚抚养长大,童年发蒙实际是靠姨表兄张辉曾,张氏研究程朱理学,律己责人甚严,郑天挺曾在自传中承认自己“思想上受他的影响很大”。他能坚持写日记本身(且是用文言文撰写),可能也是这种注重修身自省的传统道德观产物。因此,他虽然是名副其实的五四一代新青年(1917年考入北京大学),但不仅经学、国学的根柢颇深,而且对传统“五伦”看得也很重。按说他对父母几无印象,但每年忌日他在日记里都会自省身为人子的责任。陈达曾说西南联大的学生“尊师的观念几完全失去”,“今年班上所教的学生,无论在课堂内或外相遇时,学生大致点首致敬,去年上课的学生(除本系学生外)今年偶尔相遇,往往视若路人。余已试过几次,此种学生并非忘记或仓猝间不相识,实因尊师的观念不如往时的深切。”(《浪迹十年之联大琐记》)那在郑天挺身上相反,他日记里每次提到恩师蒋梦麟,都尊称“孟邻师”,对其意见满怀敬意。这可不只是姿态而已,他将之视为与自己修身相关的紧要之事:“大抵君子立身,察之天性者半,得之于圣哲遗训者亦半。尤要者,在师友之砥砺。”(一九三九年九月三十日条)

到了社会变迁的时代,这有时就带来了一种矛盾:虽然社会政治构造表面上现代化了,但内在还是按非正式的个人关系网络在运作。在蒋梦麟出任官职时,郑天挺起初困惑和不以为然,但他一如既往地称之为“孟邻师”,并很快“理解”了老师那么做的原因。这与当时国民党军队中黄埔系将领见蒋介石必自称“学生”而称蒋为“校长”大体类似,双方都是在非正式关系中互动。王奇生在《革命与反革命:社会文化视野下的民国政治》一书中一针见血地指出:“国民党虽然号称‘以党治国’,但在人事任用和晋升时,党籍有无,实无关宏旨。对谋职谋位者而言,关键是有无奥援,有无私人背景。”既尊重伦理关系,又能将公务与私领域分开,这至今仍是中国社会的一大难题。

传统时代有所谓“天地君亲师”之说,到辛亥革命后改成了“天地国亲师”,对“亲”与“师”的态度亦延伸到“国”。就这一点而言,郑天挺所表露出来的爱国情绪,与其说是一种非人格化的现代政治认同,不如说是一种原基性情感联结(primordial attachment)。他对国事的关心是传统士大夫式的,有时夜不能寐,想自己“平生以天下自任,当此多难之会,进不能运筹帷幄,效命疆场;退不能抚缉百姓,储备军实”(一九三八年三月二十一日条)。这在当时的知识分子中是一种极具代表性的情感:热切期望自己的才学能对国家有用。

然而,在科举制度取消之后,知识分子想要直接为国家尽力的制度性渠道关闭了。在他们面前只有两条道路:一是专业化,以独立思考的精神成为自身领域的专门人才;二是有机知识分子,即服务于特定社会政治集团的知识分子。郑天挺那一代人正处于这一过渡时期:从专业化上来说,他晚年虽以明清史研究著称于世,但从日记中看,他在很长时间里对隋唐史、边疆史等均有相当大的兴趣,治学方式也偏向传统;他既非完全不问政治,但也不想服务于特定政治集团。由于他对国难之下“国事天下事”的关切,即便是学术问题对他而言也不完全是学术的——他主张读“中兴名臣集”,因为“遗民诗文固可以激励正气,而中兴名臣之所作,于激励正气外,兼可以振发信心”(一九三八年二月九日条),这种议论在当时颇为常见,但他也并未过多涉入政治,去撰著什么影射史学来借古讽今。

总务长在大学里主要是处理后勤、管理、组织方面的工作,虽然也联络教员,但其工作重心无疑更偏向行政后勤的职员。郑天挺起初不愿出任这一职务是完全可以理解的,因为这意味着偏离教学工作而要将许多精力耗费在繁杂的事务上。然而很明显的一点是:他在长达六年的总务长任期内,身兼教职员双重身份,仍对教学投入大量精力,对学术的兴趣压倒了对正式职务的关注。在这一点上,他也非常接近传统时代的士大夫,是以非专业化的精神从事公务。晚清刑部司官杨宜治留下一部《惩斋日记》,在光绪十一年后跨度近两年内,在日常时间分配上,杨宜治的非公务活动远比公务要多,他每天绝大部分时间、精力和兴趣都用在了这些事情上,而对自己在刑部和总署的公务,除了当值期间的少许记载外就再无痕迹。郑天挺担任西南联大总务长时也正是如此。

他身上当然并非没有趋新的一面。作为西南联大里少数从未喝过洋墨水的“土博士”,他不止一次痛感自己英文太差,亟需下苦功,“不得不努力也”,这当然是因为意识到了即便对于中国古代史而言,西方学术资源也变得越来越重要。虽然其治学方式更多偏传统,但当他在论述问题(尤其是边疆史)时,显然更多是在现代学术框架和概念的体系中进行讨论。当然,如果要更完整地理解作为新旧更替时代知识分子典型的郑天挺先生其人,仅仅数年的日记是不够的,恐怕还须期待其更完整的日记面世。不过有一点大概是可以确定的:对更早的一代而言,他或许可说是“旧的新青年”,但对往后的数代而言,感受到的大概就更多是其身上传统的一面了;至于这“传统”的成分是好是坏,就因不同时代的判断而异了。这不仅是他个人,也是那一代中国知识分子的命运。

(责任编辑:admin) |