|

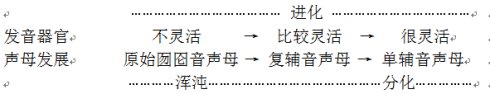

作者 肖娅曼 发表信息:《古汉语研究的新探索——第十一届全国古代汉语学术研讨会论文集》,语文出版社,2014年 对汉语是否有过复辅音声母的问题,比起其它研究来可以说是相当冷清,这与海外一批著名学者的重视形成鲜明对比。我们认为,对汉语的复辅音声母的重视与研究非常重要,因为它是认识上古音系与中古音系的关系、以及认识音韵学史留下的一些未解之谜的一把钥匙。从共时语言学角度看,今天人类的语言虽然有的有复辅音声母,有的没有,但根据笔者提出的浑沌语言学理论,人类语言都经历了复辅音声母阶段,汉语也不例外。说汉语曾有过复辅音声母有三个理由:第一,“复辅音说”有材料依据;第二,“复辅音说”有解释力;第三,“复辅音说”与浑沌语言观吻合,能够得到浑沌-分化论的解释。 任何语言学术语背后都隐藏着一整套语言观,所谓“复辅音”这一术语背后隐含着从未言明的这种语言观:单辅音是构成复辅音的前提,卽先有单辅音后有复辅音,否则无所谓“复”和“单”。不仅任何语言学术语背后都隐藏着一套语言观,而且任何一个语言学问题背后也隐藏着一套语言观。汉语是否曾有“复辅音声母”这个问题背后隐藏着这样的语言观:世界上的语言中,有的语言有复辅音声母,有的没有;有的曾经有,有的从来就没有。正是这样一套语言观,加之现代汉语没有复辅音的现实,使得汉语是否曾有过“复辅音声母”成了问题。由于这个问题被认为难以验证,甚至连这样一个问题本身都成了一个问题,以至于我们语言学界出现了对汉语有复辅音的观点不仅“应和者寡”,甚至“反对者亦寡”的情况。[1] 我们认为,在汉语的复辅音问题上,“复辅音”这个术语和“汉语是否曾有复辅音声母”这个问题首先都有需要澄清的地方。因为根据笔者提出的浑沌语言观,人类语言的初始样态不是一个甚么单纯的语言单位,就语法单位言不是词,就语音单位言不是甚么单纯的元音或子音,也不是甚么单纯的辅音或元音,而是浑沌语。语言系统的任何子系统,无论是语音系统,还是词汇系统、语法系统都始于原始浑沌语的分化。就本文所要讨论的语音角度言,“原始浑沌语”阶段,还没有清晰的单纯辅音,更谈不上由单辅音组合的复辅音声母,而是囫囵一团含混不清的语音(辅音元音均含混)。原始人这囫囵含混不清的语音,是由发音器官尙未进化到足够灵活的生理条件决定的,而要由发音器官接触面大的囫囵音发展到接触面小而精准的单辅音声母,中间必然要经历囫囵音的分化,所谓“复辅音”就是由囫囵音声母到单辅音声母的必经阶段。所以,汉语曾有“复辅音声母”这一点实际是毋庸置疑的。准确说来,尙未充分分化至单辅音之前的辅音状态应该叫做“浑辅音”。鉴于“复辅音”这一术语已长期习用,为便于理解,本文仍然采用这一术语。 汉语史的很多问题往往引起热烈讨论,例如汉语系词“是”的来源与成因问题,但在汉语是否曾有复辅音声母这个问题上,却出现了上述完全不同的情况。汉语曾有复辅音声母这个观点最初由西方汉学家提出,并开始构拟汉语的复辅音声母。[2]上世纪二十至四十年代,我国一批著名学者开始对此进行了研究讨论。[3]1949年以后,复辅音声母研究的重心由国内移向海外,李芳桂、张琨、梅祖麟、周法高、丁邦新等一批著名海外学者和外国汉学家发表了一批重要研究成果,而国内研究比较寂寞。这种情况在上世纪七十年代后期有了的变化,国内也发表了一批讨论研究复辅音声母的论文。[4]但是,与其它研究比起来,复辅音声母研究上的“应和者寡,反对者亦寡”的情况没有得到根本改变。汉语的复辅音声母问题并非汉语史上的一个枝节问题或小问题,而是一个深刻认识汉语语音系统形成发展变化的大问题。因此,这种现状不是学者们的兴趣爱好问题,主要是对复辅音声母问题的性质和重要性认识的问题。 一、“复辅音说”有材料依据 我国语言学历来崇尙治学严谨,强调“例不十,法不立”,在汉语的复辅音声母问题上,前人提出的例证远远超出了这一要求。已经提出的实证材料旣有各种汉语史语料、汉外-外汉对译语料,也有现代汉语方言语料,以及汉藏语系的同源词语料等等,其中尤以汉语史语料最为丰富。古汉语复辅音声母的材料包括谐声、注音、又音、异文、声训、联绵词、对译、同源词等材料。分别举例如下: (一)谐声证据 勿-忽 亡-肓 每-悔 微-徽 黑-墨 尾- 这组谐声字的主谐字与被谐字为明母和晓母的关系,它表明:明母字与晓母字的关系不是偶然、零散的关系,而是成系统的对应关系。 这种成系统的对应关系,尤其体现在来母字与其它各纽字的关系上。根据主谐字与被谐字的关系,分为以下两种情况: 1、以来母字作为其它声母字的声符:[5]

从上例可以看出,来母字可以作为上古唇音、舌头音、舌面音、齿音、牙音(舌根音)、喉音全部6类声母中除舌面音(章组)外的5类声母字的声符。 2、以其它声母字作为来母字的声符:

从上例可以看出,上古唇音、与l同部位的其它舌头音、舌面音、齿音、牙音(舌根音)、喉音全部6类声母都可以做来母字的声符。丁邦新研究认为“根据《上古音韵表稿》与《广韵声系》,遍检跟来母相关的谐声字,在54组400左右的谐声字中,祗有12个有问题的字,而且都可以找到解释。”[7]陆志韦在他的《古音说略》中根据《切韵》“力卢二类跟其它49类的十之八九相通转”而认为“上古有复辅音”。[8]吴其昌在《来纽明纽古复辅音通转考》一文中以384条例证,论证古来明二纽的复辅音。[9]综合前人的研究,来母字除与舌面音字和喉音字发生关系不多外,与唇音、其它舌头音、齿音、牙音(舌根音)常常普遍发生关系,其中尤以牙音(舌根音)字与来母字关系最为突出,其次是来母与明母的关系,而这两类也最早被提出。总之,从谐声字来看,来母字与其它声母字(尤其是见系与明母)的这种关系不是偶然的和特殊的,而是成类的对应关系。这种对应关系,是汉语曾存在复辅音声母的最确凿的证据。 (二)注音证据 这里主要举存在复辅音kl(见来)、ml(明来)的上古注音证据。 “羹”音“郎”(kl) 《左传》昭公十一年:“楚子城陈蔡不羹”,杜预注:“羹旧音郎。”孔疏:“古者羹臛之字亦为郎”。“羹”见母(k),“郎”来母。 “绾”音“卵”,“卵”音“管”(kl) 《说文》:“绾,恶也,绛也。从纟,官声。”段注:“卵之古音读如管。”“官”、“管”见母(k),“卵”来母。 “婪”音“贪”(t‘l) 《说文》:“婪,贪也。……读若潭。”“婪”来母,“贪”透母。 “谷”音“鹿”(kl) 《史记·匈奴传》:“置左右贤王,左右谷蠡王”,《集解》服虔注:“谷音鹿。”“谷见母(k)”,“鹿”来母。 “茆”音“柳”(ml) 《诗经·鲁颂·泮水》:“薄采其茆”,郑玄笺:“茆音卯,徐音柳。”“卯”明母,“柳”来母。 “尨”音“陇”(ml) 《说文·水部》:“ (三)又音证据 1、单音节-联绵词 为清晰简明,以下例证中的国际音标l卽表明来母,其余国际音标前注出上古声部,按联绵词音节顺序注音。 笔——不律(帮pl)、皮卢(并bl) 《尔雅·释器》:“不律谓之笔”;郭璞注:“蜀人呼笔为不律也。”《说文》“聿”:“所以书也,楚谓之聿,吴谓之不律,燕谓之弗”,“秦谓之笔”。宋代孙穆《鸡林类事》:“笔曰皮卢。” 云——屈林(溪k‘l、见kl) 风——孛缆(并bl) 宋孙穆《鸡林类事》:“云曰屈林,风曰孛缆。”“云”匣母,“屈”溪母、见母。 孔——窟笼(溪k‘l) 宋代宋祁《宋景文笔记》:“孔曰窟笼。”清赵翼《檐曝杂记》:“俗语:团曰突栾。孔曰窟笼。”清张德瀛《词征》:“窟笼为孔。” 猋——扶摇(帮余pr[10]) 《尔雅·释天》):“扶摇谓之猋。” 团——突栾(定dl) 蓬——勃笼(并bl) 清赵翼《檐曝杂记》:“俗语:团曰突栾。孔曰窟笼。蓬曰勃笼。” 精——鲫令(精tsl) 清张德瀛《词征》:“鲫令为精”。 狸——不来(明ml、帮bl) 《仪礼·大射仪》:“狸之言不来也”。林语堂:“郑说狸之言不来最能使我们明白古时狸字的呼音。谐声上最奇怪的现象就是‘狸’字由‘里’得声”而兼有‘厘’‘薶’二音,薶’(古‘埋’字)‘霾’也同是‘埋’音。”[11]“狸”《广韵》来母,《集韵》明母。“不”帮母。 蝉——蜩蜋(定dl)、、蜩梁(定dl)、蝭蟧(定dl)、蛁蟧(端dl)、蛁蟟(端tl) 《诗经·大雅·荡》:“如蜩如螗”;毛传:“蜩,蝉也。”孔颖达疏:“《释虫》云‘蜩蜋,蜩螗,舍人曰皆蝉也。方语不同,三辅以西为蜩梁,宋以东为蜩。’”[12]《说文新附》:“蟪蛄,蝉也。”《庄子·逍遥游》:“朝菌不知晦朔,蟪蛄不知春秋。”陆德明释文作“惠蛄”云:“司马云‘惠蛄’,寒蝉也。一名蝭虫劳’。崔云:‘蛁虫劳’也。”成玄英疏:“惠蛄,夏蝉也。”可见“蟪蛄”并非不同蝉类之名,就是蝉的联绵又音。(《汉语大字典》“蝉”“蜩”“蟪”条) 盘——勃阑(并bl) 铎——突落(定dl) 角——矻落(溪k‘l) 蒲——勃卢(并bl) 螳——突郎(定dl) 陈独秀:“《容斋三笔》所谓切脚语,如以蓬为勃笼,盘为勃阑、铎为突落,团为突栾,角为矻落,蒲为勃卢,螳为突郎,茨为蒺藜,实皆二声为一韵之联绵字。”[13] 2、反切又音 羹 古行切(《广韵》),又卢当切(《集韵》) 见来kl 臭 尺救切(《广韵》),又许救切(《集韵》) 船晓 ȶx 镠 渠幽切,又力求切。群来gl 离 丑知切,又吕支切。(均《广韵》) 透来t‘l 伦 《说文》大徐“田屯切”,小徐“力辰切”。定来dl (四)异文证据 体——履(透t‘l) 《诗经·氓》“体无咎言”,《礼记·坊记》引作“履无咎言。” 滑——郎(见kl) 《春秋》经庄公三年:“三年春王正月,溺会齐师伐卫。夏四月,葬宋庄公。五月,葬桓王。秋,纪季以酅入于齐。冬,公次于滑。”其中“公次于滑”,《公羊》《榖梁》作“公次于郎”。 奚——郎(见kl) 《左传》《公羊》经桓公十七年:“夏五月丙午,及齐师战于奚。”《榖梁》作“及齐师战于郎”。 邾——邾娄(端dl) 林语堂指出:“《春秋》诸传屡有以一字代表双音地名的”,并举“邾娄”在《春秋》诸传作“邾”之类”。[14]查证《春秋》三传中这同一地名的情况是:在《左传》《榖梁传》中作“邾”,而《公羊传》作“邾娄”,引在下: 《左传》隐公元年:“三月,公及邾仪父盟于蔑。” 《榖梁》隐公元年:“三月,公及邾仪父盟于蔑。” 《公羊》隐公元年:“三月,公及邾娄仪父盟于蔑。” 《左传》隐公五年:“九月,考仲子之宫。初献六羽。邾人、郑人伐宋。” 《榖梁》隐公五年:“九月,考仲子之宫。初献六羽。邾人、郑人伐宋。” 《公羊》隐公五年:“九月,考仲子之宫。初献六羽。邾娄人、郑人伐宋。” 《左传》隐公七年:“秋,公伐邾。” 《榖梁》隐公七年:“秋,公伐邾。” 《公羊》隐公七年:“秋,公伐邾娄。” 《左传》桓公八年:“秋,伐邾。” 《榖梁》隐公八年:“秋,伐邾。” 《公羊》桓公八年:“秋,伐邾娄。” 此类例证是上古汉语尙存复辅音的有力证据。 (五)音训证据 传世文献的声训材料中,有不少汉语复辅音的证据。古人采用同音字(有些因语音发生变化,今人看来是近似音),例如塞音、塞擦音的字,总是以同声母的字来训释。外国汉学家包拟古研究《释名》的音训,发现“《释名》的音训分析起来,g’l-:k’l的例子最多,其普遍程度仅次于同声母相训释。g’l-:k’l与kl:k’l的数量又其次。因此可知,带l的复声母多半见于舌根声系中。”[15] 下面是《尔雅》《说文》《释名》中的音训例证: 稂——童粱(dl) 《尔雅·释草》:“稂,童粱。”“稂”来母,“童”定母,“粱”来母。 茨——蒺藜(dzl) 《尔雅·释草》:“茨,蒺藜。”清张德瀛《词征》:“蒺藜为茨。”“茨”“蒺”从母(dz);“藜”来母。 蒲——莞蒲(kb) 《尔雅·释草》:“莞,苻蓠。”郭璞注:“西方人呼蒲为莞蒲。”邢昺疏:“今江东谓之苻蓠”,“楚谓之莞蒲”。“蒲”并母,“莞”见母。 老——考(k‘l) 《说文》:“老,考也。”“老”来母,“考”溪母。 勒——刻(k‘l) 《释名·言语》:“勒,刻也。”“勒”来母,“刻”溪母。 乱——浑(ɤl) 《释名·言语》:“乱,浑也。”“乱”来母,“浑”匣母。 尻——廖(k‘l) 《释名·形体》:“尻,廖也。”“尻”溪母,“廖”来母。 领——颈(kl) 《释名·衣服》:“领,颈也。”“领”来母,“颈”见母。 (六)方言证据 1、古代方言 笔——不律(pl) 《尔雅·释器》:“不律谓之笔。”郭璞注:“蜀人呼笔为不律也。”《说文》“聿”:“所以书也,楚谓之聿,吴谓之不律,燕谓之弗”,“秦谓之笔”。“笔”“不”帮母,“律”来母。 云——屈林(溪k‘l、见kl) 风——孛缆(并bl) 宋孙穆《鸡林类事》:“云曰屈林,风曰孛缆。”“云”匣母,“屈”溪母、见母。 孔——窟笼(溪k‘l) 宋代宋祁《宋景文笔记》:“孔曰窟笼。” 2、现代方言 现代汉语的一些方言中,还保存着一些复辅音遗迹,一些方言中的骈词就是这样。例如北方方言的不少次方言有下面这样的骈词: 稂-童粱dl 孔-窟窿(kl) 巷-胡同(xt‘) 茨-蒺藜(tɕl) 哄-糊弄(xl) 扒-扒拉(pl) 划-划拉(xl) 莽-孟浪(ml) 精-精灵(tɕl) 块-坷垃(kl) 活-活络(xl) 锢-骨录(xl) 角-旮旯(kl) 河北南部、山西、河南西南:[16] 埂-坷陵(kələŋ) 卷(kulia) 罅(xəlɔ) 活(xuoluo不牢固) 圈-窟联(k‘ulia) 拌(pəla) 箍(kulu) 搅(kəlau) 懵(mələŋ) 棒-薄浪(pl) 团-突栾(tl) 头-得老(tl) 旁边-旁毕喇儿(p‘pl 北京土话)[17] 严学宭说:“山西的晋中、上党、雁北等地的所谓汉语骈词,实际是pl、tl、kl二合复辅音的痕迹。”[18]而全国各地均发现有此类材料,例如湖南双峰话“爬”文读bo23,白读lo23,向熹认为可以用上古复辅音[bl]的分化来解释。[19]四川泸州话,“他们”说“那们”应该是复辅音tl分化的遗迹。四川话“额头”说“额搂”,“额”疑母(ŋ),“额搂”应该是复辅音ŋl的遗迹。 (七)对译证据 暹罗语是古泰语,其中吸收了大量其它语言的词汇,包括汉语词汇,其中的汉语对译材料是古汉语存在复辅音很好的证据。其它语言的古汉语对译材料也是如此。举例如下: 昆仑——krun(暹罗语)、klun(古占婆语) 昆仑,《新唐书》作“古龙”,义净和尙《南海寄归传》作“堀伦”或“骨 孔——klong(暹罗语)[21] 暹罗语用klong对译汉语的“孔”,这是古今汉语方言“孔曰窟窿”原因的最好注脚。 蓝——k’ram、gram(暹罗语、高本汉例) 变——plien(暹罗语、马伯乐例)[22] 楼兰——kroraimna “楼兰”在kharashti文的记载中为kroraimna,卽以kr译“楼”。[23] (八)同源词证据 中古的来母根据包拟古拟音为r,而上古来母与其它声母存在密切关系的情况,在汉藏语系恰好有可以印证的材料,例如下面一组来母字与藏语的关系:[24] 1、汉藏语系同源词 禀 藏文b-brim 凉 藏文graŋ 銮泰语phruan(家畜的项铃) 笔 藏文b-brud 笠 壮语kloop 蓝泰语khraam(靛青) 2、汉语同源词 汉语的同源词中,也需要从复辅音声母的分化角度来重新认识。例如“史”“吏”“使”三词,旣可从谐声偏旁来认识,也可从同源词因复辅音的分化的角度来认识。甲骨文中,“使”“史”“吏”本为一字,当然也为一声。许慎时代“史”“吏”还同声,《说文》曰:“吏,治人者也。从一,从史,史亦声。”而后来“史”“使”读生母,“吏”读来母,s与l这两个声的关系,除非由sl分化,很难有别的解释。这种情况在汉语里很常见。 二、“复辅音说”有解释力 汉语史上有很多令人困惑的问题,有些问题过去的解释非常勉强,在谐声字问题、传世文献的注音问题、又音问题、异文问题、音训问题、方言问题、对译问题、同源词等等问题上,都存在这样的问题。过去一些无法解释的现象,却可以由复辅音说得到合理的解释。 上文举了“勿-忽、亡-肓、每-悔、微-徽、黑-墨、尾- 传世文献有不少注音、音训、异文材料历来令人费解,古训“羹”音“郎”,“卵”音“管”,“老,考也”,是见母与来母的关系问题,音变说和通转说都解释不通,而用它们是复辅音kl的分化来解释则非常合理。同一地名,《左传》作“滑”,《公羊》《榖梁》作“郎”,旣然“滑”“郎”记同一地名,语音上不会毫无关系,所以林语堂认为:这说明“古音应为‘滑郎’(以解释‘滑’‘郎’异名同指一地。)”[25],林说正确,只是需要明确:“滑郎”是指声母kl,并非指今天语音学意义上的两个音节。 音韵学史上,凡解释不通的,大都用通转来以不变应万变。但对所有能“通转”的现象进行深入研究,就会发现并不存在绝对的“通转”。过去并未注意到,哪些能“转”,哪些不能“转”,而林语堂则问:谐声字里“何以p、t、k不可互通(“百”不能写谐“克”音),而独各与l互通呢?”[26]这说明哪些声母间有关系,不是任意、偶然的,而是有其自身规律的。深入探究其中的规律,就会发现来母l与其它声母各自所处的位置,恰与复辅音声母的普遍规律相吻合。 从上文已知,来母与绝大部分声母,尤其是舌根音(牙音)和明母有密切关系。这种关系在古今联绵词或骈词中有一个非常重要的特点,卽凡是联绵词中的声母有来母时,这个来元音节无一例外一定处在后一音节。例如: 笔—不律pl 云—屈林k‘l 风—孛缆bl 孔—窟笼k‘l 团—突栾dl 螳—突郎dl 蓬—勃笼bl 蝉—蜩蜋dl 盘—勃阑bl 铎—突落dl 角—矻落k‘l 蒲—勃卢bl 狸—不来ml、bl 哄—糊弄xl 扒—扒拉pl 莽—孟浪ml 块—坷垃kl 活—活络xl 埂—坷陵kl 头—得老tl 圈—窟联kl 棒—薄浪pl 卷kulia 罅xəlɔ 拌pəla 箍kulu 搅kəlau 懵mələŋ 旁边—旁毕喇儿p‘pl 联绵词所有来母居后的现象,表明一个规律,联绵词中的流音(l或r)[27]这个辅音与别的辅音的关系不是组合关系,而是l或r这个辅音原本就在其它辅音后这个位置,卽它们是复辅音(pl、p‘l、bl、ml、tl、t‘l、dl、kl、k‘l、xl…或pr、p‘r、br、mr、tr、t‘r、dr、kr、k‘r、xr…)的关系。如果联绵词中的来母(l或r)和其它辅音原本是各自独立的声母,它们的组合应该是l旣可在前,也可在后,就如今天的双音节词那样,请比较:  暹罗语用klong对译古汉语的“孔”,用plien对译古汉语的“变”,古占婆语用klun对译古汉语的“昆仑”,也祗有用当时古汉语这些词尙为复辅音来解释。如果这些对译词不是因为要尽量模拟古汉语的复辅音,就祗有一个可能,暹罗语祗有复辅音kl、pl,没有单辅音k、p、l,所以无法模拟ku 、pien等音,当然,这是不可能的。暹罗语的kl、pl与古汉语“孔”“变”的关系,还可以有另一种可能,卽这不是对译关系,而是同源关系。如果是同源关系,更证明了古汉语曾经存在复辅音。 复辅音说至今不被我国语言学界普遍认同,对谐声字材料,认为“谐声偏旁在声母方面变化多端”,“根据谐声来揣测”汉语曾有复辅音不足为凭[28]。对亲属语材料则认为“这些亲属语言与汉语分道扬镳的年代实在太久远”。[29]我们不能接受对这些材料的复辅音解释,是基于对学术的严谨态度,但我们面对谐声字成类谐声现象也应该有寻求解释的严谨态度。如果我们能接受不具解释力的“通转说”,却不能面对复辅音说的证据和解释,未必是更严谨科学的态度。 正如严学宭所指出:上古“来组跟其它所有声母几乎都可以发生关系、鼻音跟同部位的塞音常发生关系,擦音跟塞音或塞擦音常常发生关系,甚至唇音、舌齿音和喉牙音之间也可以发生关系”。这些关系用谐声原则“不好解释”,用语音学原理也“难以说明”,因为“这些声母,彼此之间发音部位或者发音方法迥异”。而这些“不好解释的例外现象”“从上古汉语有复辅音声母的观点来看”,“倒是正常的语音现象”。[30]总之,复辅音说对上述音韵学、语言学难题,确实作出了合理解释,具有很强的解释力。 三、“复辅音说”能够得到浑沌-分化论的解释 鉴于对古汉语的一些难解之谜的持续探究与多年的语言理论研究,我们发现现有语言学理论或结论常常与语言事实相抵牾,并进而发现现代语言学理论自身存在着根本的矛盾,最终,我们历经十余年的酝酿,提出了理论上自身统一、同时与语言事实一致的浑沌语言学理论。[31]浑沌语言观并非针对复辅音声母这一具体问题而提出,它是关于整个语言系统产生发展及其现状的根本理论,亦卽关于发生语言学和一般语言学统一的语言理论。浑沌语言学认为,语言起于浑沌语的分化,并且由浑沌而分化一直是语言发展的基本方向。浑沌语言学认为,迄今为止的发生语言学是根本错误的,它认为语言的发生发展是由简单而复杂,亦卽语义由单纯义因引申而复杂,语言结构由单纯词而词组而语句,语音亦由单纯音(单辅音、单元音)而复杂。虽然这种观念从未被证明,甚至从未被提出来讨论,而仅仅是一种预设,但它却根深蒂固,成为我们思考一切语言问题的出发点。正是这一整套根深蒂固的古老观念,制约着我们难以真正面对语言事实。例如,我们以今律古,视上古刚出现不久的“是”为指代词、形容词、副词等几个不同的“是”。许许多多像一个“亯”后来分化为享、亨、烹这样的事实,[32]也不能动摇语言由简单到复杂的语言观。而汉语的复辅音问题之被忽视,祗不过是这种语言观控制下的表现之一。 在没有从根本上破除浑沌语言学称之为“词源”语源观这一古老预设之前,[33]复辅音说遭到质疑是很自然的。根据古老的语言由单纯而复杂的语言观和今天的省力发展说,复辅音是一种并非普遍且难以理解的语言现象,因为发复辅音远比发单辅音吃力,在原本更省力的单辅音系统的基础上发展出费力的复辅音,是违背省力说的。而复辅音说倡议者所采用的“复辅音”、“接触”、“二合”复辅音、“三合”复辅音等术语,也会因与省力说违拗显得自相矛盾,更增加人们对它的疑虑。而浑沌语言学的浑沌分化观,却没有这种与省力说的矛盾,反而能够得到省力说的支撑。在浑沌语言学的基础上,复辅音说就可以用一种与过去根本不同的方式得到解释。 如前所述,浑沌语言学认为,语言系统的形成源于原始浑沌语的分化。原始浑沌语是一种离不开当下语境的、前结构性、前层级性语言,是直觉、认知、情感浑然一体的“浑语”,卽词(概念)尙未从背景(语境)、事情(语句)、情感浑然一体中分解出来,因而尙无词/句、指称/陈述、语言/语用之分。也无甚么陈述、感叹、祈使之分,原始浑沌语是陈述、祈使、感叹浑然一体。原始浑沌语的分化,最初的原始语言系统及其子系统也随之产生。原始浑沌语的分化带来两个方向的发展变化,一方面语言系统及其基本单位的组合愈益复杂,另一方面,其基本单位愈益清晰单纯。原始浑沌语的分化,旣是原始词汇的产生,也是原始语法结构、语法单位(词、句等)的产生,亦卽语法系统的产生。所谓陈述句、感叹句、祈使句同样始于原始浑沌语的分化,而疑问句则是认知分化并独立发展以后出现的。原始语音系统也同样源自浑沌语的分化,辅音系统不是一个个孤立的辅音分别先后产生,而后再与辅音或元音组合,而是含混不清的囫囵音逐步分化为更加清晰的邻近部位的不同辅音和不同元音。而这一点,可以得到动物学和实验心理语言学的证明。 李宇明在《儿童语言的发展》和《1-120天婴儿发音研究》中指出,婴儿的“发音器官是相当笨拙的”,“生理因素对儿童语音发展的影响”最为“巨大和直接”,婴儿“较早出现的辅音是发音部位靠后的喉音”,“接着出现双唇音和喉壁音、小舌音”,而且“浊辅音多清辅音少”,并且以辅音音节为最多。而“儿童早期所理解和使用的最小话语单位,其语音或/和语义具有一定的含混性和不稳定性,它不具有内部结构关系”。[34]这种音义“含混”而“不具有内部结构关系”的婴儿初始语音,就具有一定的浑沌语性质。笔者自己也观察到,婴儿的这种相当靠后的辅音其实不易区分究竟是甚么辅音,因为发音受阻的面积大,而且这个最靠后的发音部位与最靠前的发音部位双唇同时受阻,以致难以确定它究竟该算双唇辅音还是喉塞音。四川电视台第七套播放的治疗不孕不育的广告显示,一个会爬的婴儿发音时,发音器官从双唇到喉部都处于紧张状态。对婴儿语言发展的研究观察结果表明,人类语言最初的发音始于喉部,并且相当浊重,这与动物的吼叫发音状况是互相衔接的。发音器官已经高度灵活的婴儿最初尙且不能发出清晰的单辅音,数万年前刚刚从猿进化到人的原始人的发音器官僵硬而不灵活就是十分自然的。关于婴儿语音发展的研究成果,从儿童语音发生、发展的角度,验证了浑沌语言学理论关于语言始于浑沌语的分化的理论。也为人类语音不是起于单纯音,而是起于浑沌囫囵音的分化提供了科学证据。 关于婴儿语言发展的研究和对动物的研究显示,原始人语言产生的初期,人的发音器官中发音最丰富最灵活的舌头,最初从舌根到舌尖都僵硬笨拙难以控制,因而最初舌头参与的发音,就是囫囵含糊的浑沌音,这是由原始人当时的生理条件决定的。随着生存环境的改变和信息交流的复杂化,原始人的发音器官逐渐进化到比较灵活的阶段,囫囵一团含混不清的语音开始分化。由猿到原始人、由原始人到智人、由智人到文明人、直至今日,人的发音器官一直在变得更加灵活,当人的发音器官进化到日益灵活,原来僵直不灵活的舌头就可以发出更多清晰而更省力的语音,原始囫囵一团的浑音因舌头的灵活滑动开始分解,由浑沌程度高的浑音,向浑沌程度低,直至清晰的各种单纯辅音的方向发展。而在发展到单纯辅音之前,有一个必经的阶段就是所谓的复辅音(浑辅音)阶段。复辅音的出现为进一步分解为单辅音做好了准备。因此,认为人类的辅音是先有单纯辅音,而后再有单纯辅音组合的复辅音这样的语言观,是与原始人的生理条件和人的发音器官进化发展的历程相违背的。人类越是早期,发音器官越是不灵活,舌头的接触面就越大,也就越不具备发出单纯辅音的生理条件。而原始人没有条件发出清晰的单纯辅音,就更谈不上由单辅音组合成复辅音了。祗有当人类发音器官进化到足够灵活的阶段可以自如滑动时,才有由原始囫囵音分化为复辅音的生理条件,也才有可能由复辅音分化为舌头接触面小而精准的单辅音。所谓单纯辅音,虽然是更不费力的音,但也是最精准对发音器官灵活度要求最高的音。一言以蔽之,单辅音不是辅音发展的起点,而是囫囵音由浑沌而分化,最终从复辅音(浑辅音)中分化出来的。 人类语音的发展历程与人类发音器官的进化历程有着必然联系,人类发音器官进化的历程是愈益灵活,人类语音发展的历程是由浑沌到分化,二者是相辅相成,互相促进的。汉语声母的发展历程,与发音器官的进化历程的关系,体现着这种必然联系。可以将二者的这种必然联系简示如下:  参考文献 [瑞典]高本汉《汉语词类》,张世禄译,商务印书馆,1937年。 [宋]洪迈《容斋随笔》,上海古籍出版社,1978年。 笪远毅《古汉语复辅音声母(kl-)考》,《镇江师专学报》,1988年第4期。 董同龢(《上古音韵表稿》,史语所单刊甲种21,1944年。 何九盈《上古音》,商务印书馆,1991年。 胡双宝《“首、道——得老”与上古复声母》,《语文研究》,2000年第4期。 李芳桂《上古音研究》,商务印书馆,2001年。 李宇明《1-120天婴儿发音研究》,《心理科学》,1991年第5期。 李宇明《儿童语言的发展》,华中师范大学出版社,2004年。 陆志韦《陆志韦语言学著作集》(一)(《古音说略》),中华书局,1985年。 王力《汉语史稿》上册,科学出版社,1957年。 魏建功《古音系研究》,北京大学出版组,1935年。 吴其昌在《来纽明纽古复辅音通转考》,《清华大学学报》1932年,第七卷第一期。 向熹《简明汉语史》(修订本)上,商务印书馆,2010年。 肖娅曼《汉语系词“是”的来源与成因研究》,巴蜀书社,2006年。 肖娅曼《原初“是”的浑一性——沈子簋之“是”与代词说和形容词说》,《汉语史研究集刊》(十),巴蜀书社,2007年。 肖娅曼《语源观的词预设——西方语言学中的“阿喀琉斯之踵”》,《社会科学研究》2009年第1期。 肖娅曼《完成索绪尔未完成的革命——21世纪语言学的历史使命》,《四川大学学报》,2009年第3期。 肖娅曼《语言何以是一个“纯粹的价值系统”?—— 21世纪的语言学必须回答的一个重大问题》,《华南师范大学学报》,2009年第5期。 严学宭《上古声母系统研究》,《江汉学报》,1962年第7期。 赵秉璇、竺家宁编《古汉语复声母论文集》,北京语言文化大学出版社,1998年。 赵振铎《音韵学纲要》,巴蜀书社,1990年。 [1] 严学宭《古汉语复声母论文集·序》,赵秉璇、竺家宁编《古汉语复声母论文集》,北京语言文化大学出版社,1998年。 [2] 参英国汉学家艾德金斯(Joseph Edkins)提交给第二届远东会议的论文《文字产生之初的汉语状况》(The State of the Chinese Language at the Time ofInvention of writing ,Transac 2d Congr.Gr.London, 1874, 98-119。瑞典汉学家高本汉1933年出版《汉语词类》,其中构拟了一套上古复辅音声母。参汉译本:张世禄译,商务印书馆出版,1937年。 [3] 林语堂1924年发表《古有复辅音说》,吴其昌在《来纽明纽古复辅音通转考》一文中以384条例证,论证古来明二纽的复辅音(《清华大学学报》1932年,第七卷第一期),闻宥、陈独秀等也持汉语古有复辅音声母说(陈独秀《中国古代语音有复声母说》,《东方杂志》34卷20、21号,1937年)。语言学学者魏建功(《古音系研究》北京大学出版组,1935年)、董同龢(《上古音韵表稿》,史语所单刊甲种21,1944年)、陆志韦(《古音说略》,燕京学报专号之20,1947年)等都提出了汉语复辅音声母的各种证据,并初步探讨了复辅音声母的一些结构类型,以含l的复辅音声母为主。 [4] 1949年后海内外学者关于复辅音声母的研究成果,主要体现于《古汉语复声母论文集》(赵秉璇、竺家宁编,北京语言文化大学出版社,1998年。 [5] 对上古、中古声、韵的读音,我们认为韵书等文献和小学的研究,祗能区别音类,实际读音已经无法验证,对拟音是否真能反映古汉语的实际读音,我们持谨慎态度。但今天学者们的拟音具有分析研究的工具价值,因而拟音是必要的研究手段。本文采用通行的拟音,遇分歧较大者注明采用那家的拟音。 [6] 《广韵》:“孪,所眷切,去线生。又生患切。”《玉篇》:“力员切。” [7] 丁邦新《论上古音带l的复声母》,《古汉语复声母论文集》第78页。 [8] 陆志韦《古音说略》276、282页,中华书局,1985年。 [9] 吴其昌《来纽明纽古复辅音通转考》,《清华大学学报》1932年,第七卷第一期。 [10] 余母音值是最为分歧,也是各家都最难断定的,有d、r、l、j、dj等各种拟音。这里不讨论具体拟音问题,祗以说明存在复辅音为宗旨。这里姑且采用李芳桂的拟音r。参见李芳桂《上古音研究》第13-14页(商务印书馆,2001年)、何九盈《上古音》第68-69页(商务印书馆,1991年)。 [11] 林语堂《古有复辅音说》,《古汉语复声母论文集》第18页。 [12] 笔者注:《尔雅·释虫》为:“蜩,螂蜩,螗蜩。” [13]陈独秀《中国古代语音有复声母说》,《古汉语复声母论文集》第25页。 [14] 林语堂《古有复辅音说》,《古汉语复声母论文集》第21页。 [15] 包拟古《释名复声母研究》,《古汉语复声母论文集》第96页。 [16] 河北南部材料来自尙玉河《“风曰孛缆”和上古汉语复辅音声母的存在》(北大中文系《语言学论丛》第八辑,67-84页,转引自向熹《简明汉语史》上第64-65页)。山西材料来自笪远毅《古汉语复辅音声母(kl-)考》(《镇江师专学报》,1988年第4期)、胡双宝《“首、道——得老”与上古复声母》(《语文研究》,2000年第4期)。 [17] 林语堂《古有复辅音说》,《古汉语复声母论文集》第19页。 [18] 严学宭《原始汉语复声母类型的痕迹》,《古汉语复声母论文集》第125页。 [19] 向熹《简明汉语史》(修订本)上,第65页。商务印书馆,2010年。 [20] 陈独秀《中国古代语音有复声母说》,《古汉语复声母论文集》第26页。 [21] 竺家宁《上古汉语带舌尖流音的复声母》,《古汉语复声母论文集》第384页。 [22] 此二对译之例,前例为马伯乐(Maspero)例,后例为高本汉例,转引自丁邦新《论上古音带l的复声母》,赵秉璇、竺家宁编《古汉语复声母论文集》第73页。 [23]此例为高本汉提供,见董同龢《汉语音韵学》第300页引,文史哲出版社,1989年。(转引自《古汉语福声母论文集》第384页) [24] 这组材料来自张世禄、杨剑桥《论上古带r复辅音声母》,《古汉语复声母论文集》第286页。 [25] 林语堂《古有复辅音说》,《古汉语复声母论文集》第21页。 [26] 林语堂《古有复辅音说》,《古汉语复声母论文集》第22页。 [27] 普通语音学上将l和r类型舌尖齿龈音统称为流音。 [28] 王力《汉语史稿》上册,第68页注②,科学出版社,1957年。 [29] 王力《汉语史稿》上册,第68页注②。 [30] 严学宭《古汉语复声母论文集·序》第8-9页。 [31] 鉴于浑沌语言学理论的原创性和基础性,需要进行系统而扎实的论证,系统理论论证正在进行中。相关理论成果(理论批判阶段论文)和汉语研究成果(专著、文章)已在不断发表。 [32] 肖娅曼《汉语系词“是”的来源与成因研究》,巴蜀书社,2006年;萧娅曼《〈尙书〉 “享”(亯)的浑沌性与分化性——浑沌语言学的一个古汉语例证》,待发。 [33] 肖娅曼《语源观的词预设——西方语言学中的“阿喀琉斯之踵”》,《社会科学研究》2009年第1期。 [34] 李宇明《儿童语言的发展》第84、85、59、139页,华中师范大学出版社,2004年。李宇明《1-120天婴儿发音研究》,《心理科学》,1991年第5期。 (责任编辑:admin) |