|

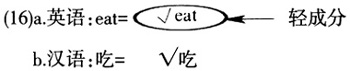

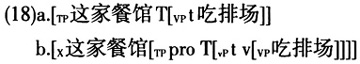

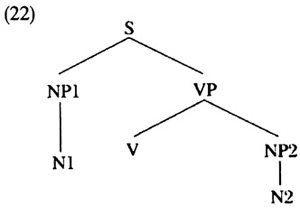

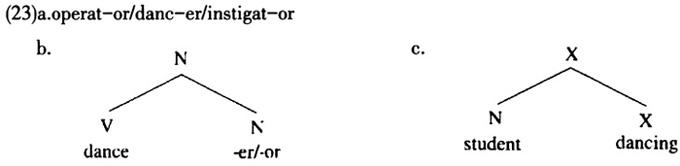

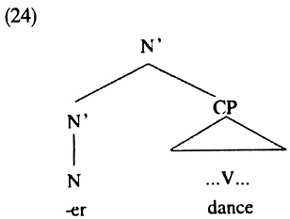

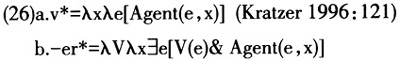

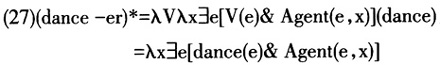

5.(15)与整体语法理论的关系 Lin(2001)提出汉语与英语的区别在于前者的动词可以是光杆词根,而后者是词根和提供语法内容的轻成分组合的结果。为了便于讨论,本文用一个更直观的方法来表述这个思想:  根号√x表示词根x,椭圆形的壳表示在结构上处于词根外围的轻成分。Lin认为这些轻成分就是一种轻动词,其作用是为词根添加施事和受事论元(Hale & Keyser 1993)。Huang et al.(2009)指出词根自身的语义内容不应与动词能带什么论元的问题脱节,否则人类语言就不会存在动词分类的现象,因为跟论元数量和内容脱节的词根从理论上可以与任何引进论元的轻动词组合,导致任意词根都可以表现为全部的动词类。这显然与事实不符。因此,动词内部的所谓轻成分,只是从事件结构的角度、在词根语义所包含的参与该类事件的全部因子中挑出通常称作施事和受事的因子,最终通过句法表现为相应的论元。 无论这两个理论的技术细节是怎样的,我们都可以采用其基本思想,即英语动词所带有的轻成分外壳加上句法操作,让英语句子只能直接支持施事和受事论元。而汉语动词没有外壳,以词根直接入句。既然没有轻成分外壳的筛选,那么跟词根所表达事件相关的所有因子(或曰论元)则被分成两类:施事和非施事。前者必须由v引进,后者无论语义内容为何,都以类似的方式进入句法,原则上都享受同等待遇,因而都能用作宾语(甚至主语)。因此(15)仍旧成立。 现在考虑(15)在现有句法理论中的意义。 第一,所谓非施事论元在自由旁格宾语现象中享受同样的待遇,其表现不限于都可以出现在动词之后(以及动词之前)。更重要的是这个现象对宾语数量有严格的限制,即不管动词在“正常”用法中是非作格(17a)、及物(17b)还是双宾(17c),一旦带有自由旁格宾语就只能表现为动宾结构: (17)a.诸葛亮哭过。 → 诸葛亮哭过周瑜,却没有机会哭司马懿。 孟姜女哭了。 → 孟姜女哭长城。 孟姜女哭万喜良。 *孟姜女哭长城万喜良。 *孟姜女哭万喜良长城。 b.她开过导弹艇。 → 她曾经开过危险水域。 *她曾经开过导弹艇危险水域。 *她曾经开过危险水域导弹艇。 c.他送过我礼物。 → 他送礼是送排场。 *他送礼是送礼物排场。 *他送礼是送排场礼物。 他送礼是送我排场。 尤其需要注意的是双宾动词。作为自由旁格宾语形式,(17c)里的“送排场”是指送礼人展示排场,排场本身不是送出的礼物而是礼物所引发的社会效果。而“送某人排场”的意义,是说排场就是给某人的礼物,等于送给他一个展示自己经济地位或社会关系的机会。这个意义上的“排场”不是自由旁格宾语,而是在特定语境下虚化了的礼物。换句话说,“送”一旦带双宾语,即使本来可以轻易得到自由旁格解读的“排场”,也不得不被强制地理解成普通的受事宾语。 这个对宾语数量的限制,在句法理论中有简单的解释:作为光杆词根的动词,已失去轻成分外壳所能提供的对选定论元的允准能力,唯一能够依靠的就是典型句子结构中所自动具备的对主语和宾语的允准手段(即形式语法中所说的结构格(structural Case))(见Li1990)。既然单句中只有主格和宾格,那么光杆词根最多只能在句法上得到两个被允准的论元:一个做主语,一个做宾语。任何多余的论元都会被基本的句法规则所排除。正是在这个意义上,我们认为自由旁格宾语结构中所有的非施事论元都享受同等的句法待遇。至于汉语分析中常用的测验宾语手段,如“被”字和“把”字结构,在自由旁格宾语现象中是不适用的。众所周知,“被”和“把”跟英语被动句等句型不同,对宾语有纯粹句法条件之外的语义要求,比如“处置”义。显而易见,非受事的事件参与因子(比如地点、时间、方式、目的)在事件中往往并不受到处置(详见孙天琦、李亚非2010)。 第二,汉语自由旁格宾语虽然为vP提供了进一步证据,但同时也对Chomsky用v来解决Burzio通则的初衷提出质疑。简要地说,因为自由旁格宾语的存在并不依附于施事主语,而没有施事主语就没有v(至少是没有Chomsky当初所设想的v),所以(11)和(13)里的那些例子似乎表明没有v也仍旧有宾格。如果这个逻辑成立,那么Chomsky提出v固然显示出他的理论能力,但是他所借助的初始“证据”却可能是错误的。 (11)和(13)是否涉及Burzio通则与v的关系,关键在于动词前的非施事名词短语是不是主语。汉语允许主语以无语音形态(pro)存在,所以在逻辑上这类例子(比如(13f))有两种可能的结构:  (18a)是“这家餐馆”做主语,VP中的t表明其作为动词“吃”的非施事论元的初始位置。(18b)以pro做隐形施事主语,因而结构中有vP,t为主语的语迹;“这家餐馆”是全句的话题或者焦点,可能从VP内部移动到句首,也可能是直接跟TP结合(具体细节跟目前的讨论无关)。对于如何在这两种可能里做取舍,我们无法提供全面的论证。但至少有一些句子似乎支持(18a)的结构: (19)a.(?)这艘船人们信心十足地开过危险水域。 b.*这艘船信心十足地开过危险水域。 (20)a.(?)排场他有意地吃那套青花瓷餐具。 b.*排场有意地吃那套青花瓷餐具。 在拥有显性施事主语的句子中加入述主副词“信心十足地”或者意向副词“有意地”,只要语境合适,自由旁格宾语一般都能被接受。但是没有显性施事主语的相应句子在可接受度上显著下降。如果句中仍旧有隐形施事主语pro,就不应该是这样的结果(比较:[pro信心十足地开过危险水域]证明了他们的高超技术)。由此推断,至少对于某些没有显性施事主语的自由旁格宾语例句来说,(18a)是合理的句法结构。如上所述,在没有v的句子中仍旧有宾格,说明v与Burzio通则无关。 第三,(15)并不局限于汉语。很多语言中都允许动词和名词组成复合词(如英语的book-reading和北美印第安语里的名词合并现象(noun-incorporation,详见Baker 1988;Li 2005;李亚非2006)。这类复合词的显著特征之一是主语和宾语的不对称,即其中的名词只能被理解为动词的受事宾语而永远不可能是施事主语。以英语为例: (21)a.floor-cleaning b.janitor-cleaning c.*Student-dancing is prohibited in classrooms. d.*Pedestrian-running creates problems for the city's traffic. “地板”是“清洁”的宾语,所以(21a)是这类复合词的典型情况。(21b)也可以接受,但是只能被理解为对清理工加以清洁,而绝不可能描述清理工做清洁工作的事件。在(21c-d)中,“跳舞”和“奔跑”都是非作格动词,只有施事论元,因此相应的复合词都不能成立(以上四个例子的重音都必须放在名词上,以保证N-V-ing被确凿无误地理解成复合词而不是含有语法错误的动名词子句。由于汉语复合词和短语的界限不清晰,所以目前不适于提供相关的例证)。 在构词中见到的主-宾不对称,对于词法构词学派一直是个难题。Di Sciullo & Williams(1987)提出这类复合词的N必须是V的受事,但其研究只是对问题进行了技术性复述,完全谈不上解释。Grimshaw(1990)试图通过论旨角色的内在等级来推导出主-宾不对称。假设等级低的论旨角色必须先得到分派且受事角色的等级低于施事角色,则janitor-cleaning不能让janitor获得施事解读,是因为cleaning的受事角色尚未被分派。但是这个分析不适用于非作格动词。因为这类动词只有施事角色,无需先去分配受事,却仍旧无法构成复合词(21c-d)。鉴于这类问题,Baker(1988)的句法构词理论成为形式理论界的主流。假设复合词的深层结构是句子(忽略无关细节),如(22)所示:  句法移位的必要条件是目的地必须成分统制(c-command)被移动成分。V成分统制作为宾语核心的N2。后者上行至V,两者组合成词,比如floor-cleaning。但是V与主语核心N1之间没有成分统制关系,所以NP1不能移动到V,V也不能移动到N1。如果janitor位于N1位置,在句法中不可能跟V结合,因而N永远不会得到施事的解读。如果宾语NP2不存在,V是非作格动词,但是句子的整体架构不变,施事主语的核心N1仍旧不能与V组词。 Li(2005)虽然指出过Baker理论的诸多问题,却仍旧没有为动-名复合词中的主-宾不对称提供一个满意的解释。如果(15)成立,答案呼之欲出。动词本身没有施事论元,而在词法构词理论中,词的形成是依靠直接的词素合并,没有句法中短语结构的支持,因此也没有v可利用。在这样的有限条件下,名-动复合词中的名词根本没有获得施事角色的语义和结构来源,当然不会被理解成施事论元。换句话说,一旦v的存在被证明,Baker的句法构词理论中最核心的论据就失去了原来的优势,因此在句法和词法研究中不应被当成是理所当然的技术途径。 第四,所谓名词和动词组合不能得到施事的解读是有条件的,即让这样构成的复合词仍旧指称事件,比如用student-dancing描述学生跳舞这类事件。如果抛开这个条件,名词成分其实可以获得施事的意义(23a)。(23b-c)从词法角度分别描述这类词和不合语法的*student-dancing的结构:  严格说来,(23c)中的dancing是名词性的。但是其词性并不影响这里关于论元内容的讨论。此外,student-dancing其实是用读者熟悉的英语例子来代表名词合并现象,而名词合并中对应于dancing的是货真价实的动词(参见李亚非2006)。为了避免无关的细节,我们把V和X统称为事件词素。 对比(23b)和(23c),有两点值得重视。1)作为施事的名词性成分,只能位于事件词素投射结构之外(即N在V的外面,如(23b)),而不能位于其投射结构之内(即N和X结合仍旧是X,等于N变成X的一部分,如(23c))。后者在上文中已有解释,但为什么前者就可以呢?2)能够出现在事件词素的投射结构之内的N(即N作为受事)可以是满足动词语义要求的任何名词,比如floor-cleaning里的floor和book-reading里的book。而投射结构外部的N常常是专用的词素,语义上泛指一类个体(比如人),数量上也往往很少。比如英语里最常用的是-er/-or。虽然从逻辑上看,既然有operat-or,也不妨用person或者engineer来取代-or,但实际上operate person和operate engineer都不是符合语法的复合词。这一点即使在汉语这种构词和造句的界限并非一目了然的语言里也有所表现。汉语对应于-er的是“-工、-员、-生、-人”等等。这类词素数量显然比英语多,但仍旧受到一定程度的限制。比如“清理工”可以,但“清理工人”和“清理员工”就很不自然;可以说“演讲者”,却不能由此推断“演讲教授”也享有同等的可接受度,且先不说如何判断后者是个复合词还是一个短语。 与-er密切相关的这两个特征并没有现成的解释。Baker的句法造词理论,最根本的假设是两个词素之间的语义关系必须恒定地表达为固定的句法关系的论旨分配均一性(Uniformity of Theta-Assignment Hypothesis)(见Baker 1988)。唯其如此,复合词中的施事论元才必须被表达成(22)中的句法主语并产生他所希望的结果。Dance与-er的关系是动词修饰名词。根据Baker理论,两者的深层句法结构应该大致等同于定语从句与被修饰名词,即person who dances。  但是做修饰语的定语从句CP是所谓的“岛”,而岛的最主要功能就是阻止内部的成分外移。所以dance不能够移动到-er的位置。也就是说,Baker理论虽然被广为采用,却连dancer都不能生成,遑论解释-er的语法行为。 我们认为,-er的行为来源有二。一是构词和造句分属不同的机制,也就是形式理论文献中所谓的词汇构词理论(lexicalist theory of word formation)。这一点在句法界是存在争议的。虽然句法构词是当前的主流,但是我们也刚刚看到其局限性。二是对(15)的进一步认识。普遍语法中经常提到“外在论元”(external argument),认为施事论元在某种语法意义上位于以动词为核心的谓语之外,在形式理论中算得上是源远流长。早期文献包括Williams(1981)、Marantz(1984)、Zubizarreta(1985)、Levin & Rappaport(1986)、Di Sciullo & Williams(1987)、Grimshaw(1990)等,近期又从vP和分配形态学理论的角度加以新的阐述,代表性的文章如Harley(2012)。Huang et al.(2009)提出,施事论元在结构上位于VP之外,根本原因是在我们的认知层面,施事因子独立于事件而存在,是致使事件发生的外力。本文支持这个观点。事实上,文献中常见的对施事论元的描述,比如致使性轻动词CAUSE的主语、Jackendoff(1990)词汇分解理论中的事件“煽动者”(instigator)以及Hale & Keyser(1993)中“引发”(bring about)事件的论元,归根结底也都是把施事看作促成事件的外力。 基于这个认识,我们设定语言机制中包涵下述内容: (25)事件e和引发e的外力F,在语言中分别对应于动词性成分Xv和在结构上位于Xv之外的施事论元。 对(25)的本质可以这样理解:F不是事件e内部的因子,所以不在动词的语义之内,只能以动词以外的手段来表达。或者说,在人类认知中的外力反映到语言结构中也必须通过外部手段来引进。在某种意义上,这个语义和结构的“同构性”可以看作是普遍语法体系内已经融合了象似性的结果(Newmeyer 1998;李亚非2014)。 如果(25)成立,那么(15)只是它的具体表现,而v和-er则是(25)与造句机制和造词机制相互作用的产物。先看造句过程。句法部分可以随时启动通常所说的X'-机制。X′-结构的关键是向心,即核心成分的存在。只要把引进施事论元的功能赋予某个不同于动词的核心成分(=v),那么X′-机制自动构成vP,通过vP的限定语位置引进施事论元,同时保证该论元在结构上处于VP之外。再看造词过程。造词机制按照设定不同于句法,没有X′的协助,只能直接地把词素结合在一起。既然造词和造句机制并非同构,没有任何理由认为功能性的v存在于构词过程中。如果施事论元根据(25)必须位于动词成分之外而且还没有v的助力,唯一的选择就是让名词素-er作为构词的核心成分、同时自身包含施事内容以及相应的语义支持。 v和-er的语义解读v*和-er*分别定义如下:  关于v和句子其他部分的语义运算,请参考Kratzer的原文。按照(26b),设动词的语义表达是V,-er和动词dance结合如下:  也就是说,dancer的意义是一组满足下述条件的个体的集合:存在跳舞的事件e且集合中的每个成员都是该事件e的施事论元。(25)保证,-er和V的组合只能是N(即(23b))而不能是V(即  ),因为后一种结构选择把施事放在动词的投射结构之内,违反(25)的语义-结构象似性要求。从直觉上说,既然造词的结果是N,那么其语义也自然如同其他名词一样,指称一个特定的个体集合。(26b)的定义保证这个语义特性。也正是因为这个动词投射之外的施事需要与普通名词不一样的语义内容,所以在语言中需要专有的词素来表达,而普通名词除非经过语义加工,否则便不能自动入选。在汉语中,对应于-er的“-工、-员、-生、-人”等,每个词素的语义内容不尽相同,可以粗略表达如下: ),因为后一种结构选择把施事放在动词的投射结构之内,违反(25)的语义-结构象似性要求。从直觉上说,既然造词的结果是N,那么其语义也自然如同其他名词一样,指称一个特定的个体集合。(26b)的定义保证这个语义特性。也正是因为这个动词投射之外的施事需要与普通名词不一样的语义内容,所以在语言中需要专有的词素来表达,而普通名词除非经过语义加工,否则便不能自动入选。在汉语中,对应于-er的“-工、-员、-生、-人”等,每个词素的语义内容不尽相同,可以粗略表达如下:(28)-工*/-员*/-生*/-人*=λVλx  e[V(e)& Agent(e,x)&-工/-员/-生/-人(x)]相形之下,普通名词“学生”的语义表达是“学生(x)”,只相当于(28)的最后一部分。 e[V(e)& Agent(e,x)&-工/-员/-生/-人(x)]相形之下,普通名词“学生”的语义表达是“学生(x)”,只相当于(28)的最后一部分。6.结语 本文通过对汉语自由旁格宾语的考察,为vP的存在提供了新的证据,并且把基于汉语所得出的结论(15)进一步归纳为带有象似性味道的(25)。这个结论对于把v和Burzio通则捆绑的观点提出质疑。一旦与词汇构词理论结合,(15)及(25)也可以解释一些涉及动词和施事论元关系的词汇现象。 (责任编辑:admin) |