|

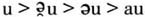

Further Discussion on the Sound-change Trajectory Method to Indentify the Original Written Form of a Word:Take Modern Final U Belonging to a Lagging Layer for Example 作 者:潘悟云 作者简介:潘悟云,云南民族大学(云南 昆明 650500),上海高校比较语言学E-研究,(上海 200234)。 原发信息:《语文研究》(太原)2016年第20164期 第9-11页 内容提要:文章根据作者提出的方言考本字“觅轨法”,对现代汉语方言数据库中1000多个韵母为u的读音作了历史层次分析,并以“抱、草、搅、姥、匏、堡、煲”为例,作了本字考释,指出这类韵母如果用传统方法无法考求本字,但可将其作为上古幽、侯部的滞后层进行本字考。 关 键 词:本字/觅轨法/历史层次分析/本体层/滞后层 新语法学派认为,带某个音的一组词,到另一个时代变成另一个音,会是无例外的变化,如果有例外,一定有可以解释的原因。后来,王士元指出,不同词汇的音变速度会不一样,这就是词汇扩散理论。潘悟云(2010)则指出,当一组词按照同一条语音链变化的时候,大部分的词会变成某一个音,叫作主体层。但是,可能有个别词,因为某些原因变化比较慢,会停留在这条音变链的更早的阶段,叫作滞后层。还有个别词,可能会变得更快,叫超前层。例如,中古的歌韵锐音在北京话中按如下的音变链变化:a>  >o>uo,大部分的歌韵锐音已经变成uo,如“拖” >o>uo,大部分的歌韵锐音已经变成uo,如“拖” ,但是像“他那大”这类高频词,会停留在更早的a类音,成为滞后层。 ,但是像“他那大”这类高频词,会停留在更早的a类音,成为滞后层。传统的考本字方法,就是在主体层中寻找音义相匹配的字。例如,有个读音为  的词,意思为矮子,想考证 的词,意思为矮子,想考证 5是哪个字,就要先在主体层中考定其对应的中古音韵地位。声母为 5是哪个字,就要先在主体层中考定其对应的中古音韵地位。声母为 、声调为35的字在主体层中为从母。韵母读uo的从母字在主体层中可能对应于歌韵与铎韵。于是,根据这些音韵地位我们在《广韵》中找到一个语义与其匹配的“矬”字:“短也,昨禾切。” 、声调为35的字在主体层中为从母。韵母读uo的从母字在主体层中可能对应于歌韵与铎韵。于是,根据这些音韵地位我们在《广韵》中找到一个语义与其匹配的“矬”字:“短也,昨禾切。”但是,有许多方言僻字因为音变的滞后,用传统的方法会找不到本字。笔者曾在《方言考本字“觅轨法”》(2015)一文中提出考本字的另一种方法,即通过音变轨迹,在滞后层中确定该字的音韵地位,再结合语义关联,确定其本字。本文讨论其中的一种特例:方言字的韵母如果是u,对应的主体层通常是模韵,但是在模韵中往往会找不到本字,在这种情况下可以考虑该字可能属于更早历史阶段u的滞后层。u在各地方言中经历了以下的音变:  。当一些字在方言中变成 。当一些字在方言中变成 ,甚至au的时候,有些方言字可能仍然停留在u的阶段,成为滞后层。上古的幽部是u,上古的侯部是o,但是在稍后的阶段o高化为u。幽、侯两部到中古会变成豪、肴、侯等韵。本文提出一种考本字的方法:现代韵母读u的字,可以在豪、肴、侯韵中寻找本字。下面是几个例字。

(责任编辑:admin) ,甚至au的时候,有些方言字可能仍然停留在u的阶段,成为滞后层。上古的幽部是u,上古的侯部是o,但是在稍后的阶段o高化为u。幽、侯两部到中古会变成豪、肴、侯等韵。本文提出一种考本字的方法:现代韵母读u的字,可以在豪、肴、侯韵中寻找本字。下面是几个例字。

(责任编辑:admin) |