|

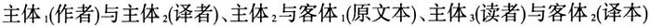

5.符号间性与翻译 如赵毅衡(2010:2)所言,任何一个符号文本都携带着大量社会约定和联系,这些约定和联系往往并不显现于文本之中,而只是被文本“顺便”携带着。可以说,所有的符号文本都是显文本与伴随文本的结合体,这种结合使文本不仅是符号的形式组合,而且成为了一种渗透着社会文化因素的动态构造。就本质而言,这种文本符号结合体就是文本符号意义生长和延伸的结果,形式上通过由符号A到符号B的转移体现出来,即符号B吸收了符号A的某部分符号意义成素,这种符号意义的生长被称为符号间性(吕红周、单红2014:76)。也就是说,一切文本均处于相互影响、转换、交叉重叠的文本模式网络之中,这影响着阅读、阐释和不同系统符号之间的转换。 从符号转换过程角度看,翻译过程中的符号文本A与符号文本B之间之所以存在这种符号间性关系,是因为两个符号文本是“民族文化符号系统产生、活动、发展的空间,是文化的载体,是民族思维意识结构以及思维方式的表现形式和手段”(王铭玉等2013:122),因而构成了两个以有序结构与无序结构的不断位移、侵蚀、吸收为特征的文本符号域之间的文化信息传递。这两个文本符号域之间的转换必然涉及两个民族的文化,因而也就必然涉及文本间性、主体间性、文化间性、符号间性问题,也就是互文性问题。 在文本层面,互文性强调A符号文本与其构成文本之间的关系,即A符号文本与引用、改写、吸收、扩展、改造的符号文本(  )之间的关系,且须依据互文信息才能理解A符号文本,这些互文信息体现在语词、修辞、题材、文体等层面。从符号转换角度看,作者从酝酿构思到写作文本A,从文本A翻译到文本B均属于这种互文关系,前者属于无形符号转换为有形符号,后者为有形符号转换为有形符号,但由文本A构成的文本 )之间的关系,且须依据互文信息才能理解A符号文本,这些互文信息体现在语词、修辞、题材、文体等层面。从符号转换角度看,作者从酝酿构思到写作文本A,从文本A翻译到文本B均属于这种互文关系,前者属于无形符号转换为有形符号,后者为有形符号转换为有形符号,但由文本A构成的文本 、由文本A转换成的文本B以及随之转移过来的文本 、由文本A转换成的文本B以及随之转移过来的文本 的跨符号变体 的跨符号变体 ,均处于错综交织的文本模式网络之中,但翻译符号学不能只停留于在文本网络之中来考察文本之间的传续与变异,而须深入到影响文本的符号世界中,联系文本生成者及作为文本客体的译者和读者来研究原文本与译文本的历史生成方式。 ,均处于错综交织的文本模式网络之中,但翻译符号学不能只停留于在文本网络之中来考察文本之间的传续与变异,而须深入到影响文本的符号世界中,联系文本生成者及作为文本客体的译者和读者来研究原文本与译文本的历史生成方式。文本  之间的关系与对话一直是翻译研究关注的课题。互文性之于符号转换的作用在于彰显作者与译者、译者与译本读者之间的关系,突出主体之间的“冲突、对峙与对话”,强调符号转换是主体之间在共同参与生产符号与阐释符号过程中的互动。互文性理论对主体间性的关注是基于后结构主义的理念,认为符号形成了文学艺术的先在阐释结构,主体对符号的理解和阐释是文学历史性的一个重要体现,主体对符号先在阐释结构的认同度反映了主体对不同文化传统的历史性选择,从而凸显主体间性在文本符号转换中的作用:表层文本符号(象似性一级符号)表现了符号及文化传统对作者的影响,文本之间的映射和对话则是深层次的对话与互动,表层与深层的意义之和即是符号转换的对象,它以理解、阐释和再创造的方式在目的符号系统内创生新文本。在主体间性问题上,互文性不仅反映主体间接受与传承的一面,更突出了创作主体对先在影响的反叛效应,这正是符号存在无限阐释可能性的原因,也隐含着皮尔斯之“符号代表项—对象—解释项”的符号载意与符号转换的三元关系模式,即将文本视为一种显性的存在符号,将主体视为一种知性存在的解释项,将文化视为一种隐性存在的符指对象。 之间的关系与对话一直是翻译研究关注的课题。互文性之于符号转换的作用在于彰显作者与译者、译者与译本读者之间的关系,突出主体之间的“冲突、对峙与对话”,强调符号转换是主体之间在共同参与生产符号与阐释符号过程中的互动。互文性理论对主体间性的关注是基于后结构主义的理念,认为符号形成了文学艺术的先在阐释结构,主体对符号的理解和阐释是文学历史性的一个重要体现,主体对符号先在阐释结构的认同度反映了主体对不同文化传统的历史性选择,从而凸显主体间性在文本符号转换中的作用:表层文本符号(象似性一级符号)表现了符号及文化传统对作者的影响,文本之间的映射和对话则是深层次的对话与互动,表层与深层的意义之和即是符号转换的对象,它以理解、阐释和再创造的方式在目的符号系统内创生新文本。在主体间性问题上,互文性不仅反映主体间接受与传承的一面,更突出了创作主体对先在影响的反叛效应,这正是符号存在无限阐释可能性的原因,也隐含着皮尔斯之“符号代表项—对象—解释项”的符号载意与符号转换的三元关系模式,即将文本视为一种显性的存在符号,将主体视为一种知性存在的解释项,将文化视为一种隐性存在的符指对象。从翻译符号学角度来看,应该强调以下几点。第一,翻译活动具有垂直互文性质,它不仅要处理一段话语与其他话语之间的对话性和互文关系,更要理顺一个语篇对其他语篇的引用及应答关系。第二,翻译活动关注广义互文性,它不仅在精密的语言形式批评范围内分析一个文本与其他文本之间可论证的互涉关系,还从广义互文性(也称解构主义互文性)出发,把人类的各种知识领域、表意实践,甚至把社会、历史、文化等都看作翻译的参照文本。第三,翻译活动应遵循显著互文性原则。互文性可分为显著互文性和构成互文性,前者是指特定的其他文本公开地被利用到一个文本之中,如有引号、有明示或暗示符号;后者则是按照各种体裁或语篇类型来建构一个文本。显然,翻译活动面对的是符号转换,而不是体裁和风格的变异。第四,翻译活动兼顾被动互文性和主动互文性。被动互文性构成语篇内部的连贯和衔接,并产生意义的连续性;而主动互文性则激活语篇之外的知识和信念系统,因而文化蕴涵和知识结构都囊括于其中。第五,翻译活动允许积极互文性的存在。积极互文性是指当互文性要素进入当前文本后,发生了“创造性的叛逆”,与原文本相比产生了新的意义,与当前文本形成了某种对话关系。与积极互文性相对的消极互文性则是指互文性要素进入新的文本后,与原文本相比意义没有发生变化。一般来说,科学翻译和学术翻译要求尽可能完整精确地再现他人的原意,不能有丝毫的增加、缩减和改变。也就是说,此时消极互文性占主导。但文学和其他体裁的翻译活动则允许“创造性的叛逆”或“翻译的再创作”,与原文本相比,译文产生了新的意义,与原文本形成了某种对话关系。 (责任编辑:admin) |