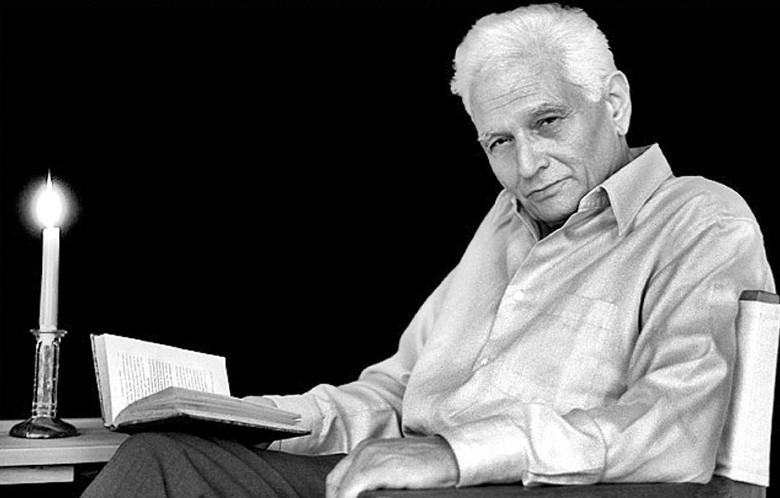

德里达 资料图 2001年,英国社会学家乔斯·洛佩斯(JoseLopez)与加里·波特(GarryPotter)在其合编的《后现代主义之后:批判现实主义导论》之“导言”中,做出如下断言:“一种新的、截然不同的知识转向必须在后现代主义之后到来,因为后者已经难以对我们所处的时代作出有效的知识回应。”无独有偶,英国当代马克思主义文艺理论的代表人物伊格尔顿 (TerryEagleton)也在数年后做出类似的判断:“后现代之后”全球文学理论进入了一种“后理论”的时代。 但是,后现代主义之后的“后理论”时代,到底应该走向哪里?伊格尔顿与洛佩斯和波特一样,并未给出明确的答案。明确回答这一问题的,是与洛佩斯和波特几乎同时代的另一位哲学与神学学者、加拿大西三一大学的齐默曼(JensZimmermann)。齐默曼认为,“伊格尔顿意义上‘理论之后’的理论,必须转向对人类现世生活中人性基本欲望问题的探寻,而今日广泛流行的科学客观主义观念,显然难以对诸如宗教、传统、爱、终极关怀等普遍性问题作出完满的回答,因而有必要进行思想与理论的‘宗教转向’。” 文学理论发生“宗教转向” 可以说,正是后现代主义的内在困境与人性尊严及共同本质存有的基本设定,促使西方当代文学理论发生“宗教转向”。后现代主义曾经宣称要“解构一切”、“重估一切”,批判理性权威与形而上学神学,以此证成自我主体的天然正当性。但既然独立思考、自由信仰与批判性反省构成了理性社会自我主体建构的基本维度,所以它自然就不允许任何一种观念攫夺思想王者的宝座,哪怕是用以 “重估一切”、“解构一切”的后现代思想本身。然而人类理性的内在困境在于,它绝不会允许自我主体建立在无底的深渊或永恒的废墟之上,而是要寻找永恒的根基,以此为自我觅得栖身之所。这样,“自我”这个形而上学的头颅与后现代主义的“尾巴”,就永远难以摆脱西西弗斯的宿命。 文学理论的“宗教转向”,也实为自我主体在“后现代之后”自我救赎的必由途径。因为只要人还是一种自我确证的动物,只要文学还是一种自我确证的经验表达,那么,它就难以停止对自身作一种“是什么”的本质主义追问,就难以抛却对自身价值与意义的估量,这是自我存在的宿命,也是文学表达的宿命。伊格尔顿曾用一句话概括了这双重宿命:“后现代固然摧毁了关于理性与压抑的总体性观念,但也抽空了人性尊严与道德共同感的普遍根基。” 然而有趣的是,那些秉持文学理论应该发生“宗教转向”的思想家,同时也正是后现代主义阵营里的主将。如德里达虽然终其一生都勠力于传统形而上学与逻各斯中心主义的主战场,但实际上,宗教主题却同时是其《论文字学》(1967)、《巴别塔》(1985)、《自我的束缚》(1996)、《宗教行动》(2002)等作品倾诉的对象。并非个案,德里达解构形而上学而又乞灵于超验与信仰、勾连宗教与后现代隐秘关联的研究旨趣,成了1990年代以降西方理论界的热门主题。威利斯(HentDeVries)的《哲学及其宗教转向》(1999),理查德·科尔尼(RichardKearney)的《隐在的上帝:宗教解释学》(2001),阿兰·巴迪欧(AlainBadiou)的《圣保罗:普遍主义的根基》(2003),齐泽克(SlavojZizek)的《木偶与侏儒:基督教的倒错核心》(2003),齐默曼的《回归神学解释学:具象化的三位一体理论阐释》(2004),卡普托(JohnCaputo)与史坎伦(MichaelScanlon)合编的《奥古斯丁与后现代主义:告白与复告白》(2005),尼尔森(Nelson)、萨博(Szabo)与齐默曼等人合编的《犹在镜中:圣灵的受难与文学及理论的崇高》(2010)等等,共同点燃了“后现代之后”理论界“宗教转向”的熊熊烈火,这团烈火以断裂与整体、差异与普遍、短暂与永恒、世俗与神圣为主题,延烧至哲学、神学、文学、艺术等各个人文社会科学领域,成为一种时代性的超强音。如作为西方天主教学术研究重要阵地的美国维拉诺瓦大学,就曾连续五次举办以“宗教与后现代主义”为主题的学术会议:“上帝、恩赏与后现代主义”(1997)、“追问上帝”(1999)、“告白”(2001)、“超验与超越”(2003)、“城邦上的雅典与耶路撒冷”(2005)。这种持续与大范围的讨论,夯实并强化了“后现代之后”西方理论界“宗教转向”在思想领域的广泛认同,引发了大批学者的深入讨论。 (责任编辑:admin) |