|

值得注意的是,小说中所有的人都在掩饰真实的自己,回避真实的欲望。而这正是日本社会的现状,也恰是青山七惠描写欲望的目的所在。

“等船的人们肌肤潮红湿润。”这是青山七惠小说《快乐》开篇的第一句,独立成段。这简短的一句暗示着期待、诱惑和兴奋,将长篇的序幕撩开一道缝隙,从中隐隐透出一个关键词:欲望。

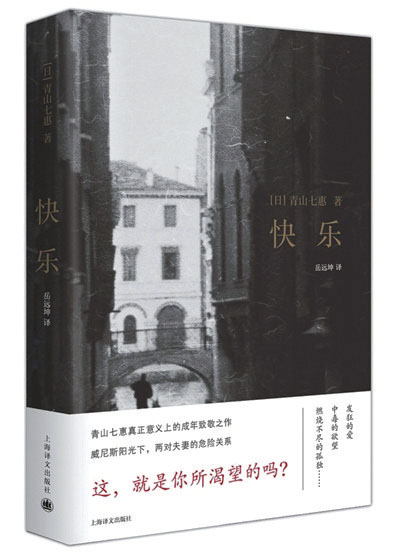

《快乐》是日本新锐女作家青山七惠完成于2013年的长篇小说,最初刊载于日本《群像》杂志,紧接着由讲谈社出版了单行本和文库本。今年6月,上海译文出版社引进出版了简体中文版,由岳远坤翻译的《快乐》通篇都充满了或明或暗的欲望。日文版的腰封上写着:“疯狂的爱、中毒的欲望、燃烧不尽的孤独”,这是一篇“以鲜烈笔致描写的官能心理小说”。欲望,在慎司身上表现为设法让妻子出轨的畸形性欲;在德史那里是无底洞般的贪婪食欲;在耀子内心是重返十九岁狂乱之夜的渴求;在芙祐子眼中则是紧紧抓住丈夫的强烈期盼;此外还有四位主人公所遭遇的各色人等的各类欲望……

小说描写了榊慎司、耀子和小谷德史、芙祐子两对夫妇在威尼斯度过的短短五天假期,以四人在水城的码头碰面开始,以亚德里亚海面上摇曳的归程结束,序幕和尾声都充满波浪起伏的画面感,喻示着人物暗自激荡的心绪。

榊夫妇结婚八年,丈夫慎司以其他男人垂涎自己的妻子为荣,小说多次描写他借助想象来抚慰干涸的内心:“他想象着妻子赤身裸体被那些肌肉发达的外国男人侵犯时的情景。”“慎司面带微笑,听着两人说话,脑海中却想象着妻子发出兴奋的尖叫……”他之所以精心安排此次意大利之行,就是为了促成耀子与徳史的越轨行为。在慎司那难以理喻的欲望背后,是婚姻中的“不均衡”——慎司矮小丑陋,耀子高雅靓丽,耀子比慎司高出一头,“他们就像从马戏团逃出来的美女驯兽师和小丑”。这种组合使慎司产生了强烈的自卑,于是他以事业的成功、赚取的财富以及同女神般的妻子出双入对来遮蔽自卑。

小谷夫妇相识三年,与榊夫妇同样是夫妻间貌合神离,芙祐子将性生活看作自己“应尽的义务”,并以“坚定的使命感”去践行。两对夫妻外表上严重的“不均衡”也如出一辙,所不同的只是角色分配——丈夫德史有“运动员的体格,而且眉眼清秀,魅力非凡”,而妻子芙祐子却身材肥短,“上下一般粗,屁股呈四方形,双腿又粗又难看,腹部的皮肤已经松弛”。芙祐子经过不懈追逐才终于得到因长期受追捧而对女性失望厌烦的德史,因此,她时时刻刻都在提防其他女性对丈夫的觊觎,也单纯地为自己对丈夫所拥有的“特权”而得意。

小说中,德史不断地感到饥饿,甚至刚刚饱餐完毕就开始考虑几小时之后的下一顿饭。“他吃饭不是因为喜欢那些食物,而是为了满足真正的欲望,而这种欲望只有用吃饭这种方式才能得到满足。”德史被浓墨渲染的食欲,实则是性欲的转换形式。这一点,早在十五年前他与耀子在花店偶遇,继而在小巷疯狂做爱时就已经确定了,当时年仅十九岁的“耀子感觉自己变成了他的食物。同时,她也感觉他变成了自己的食物。”实际上,在德史的潜意识里,这种转换也是他回避和掩盖内心真实欲望的方式。

值得注意的是,小说中所有的人都在掩饰真实的自己,回避真实的欲望。而这正是日本社会的现状,也恰是青山七惠描写欲望的目的所在。小说并不是为了展示欲望本身,正如青山七惠在2013年接受南都网采访时所言:“我倒不是特别在乎‘情色’的场景”,这类场景在“《快乐》里有很多,根据情节和人物需要来设计的”。而青山七惠创作《快乐》时的“需要”,就是要唤起人们内心真正的自我,提醒人们直面自己真心的追求。

《快乐》中的两对夫妇在生活中都戴着假面,不仅是面对他人,甚至夫妻之间也是如此。耀子总是“拿出一种完美的程式化态度”,她习惯于附和,“因为,这是她在这种场合下应该做的”。就连她到达酒店时收拾行李,也“整个动作完全是机械性的”,甚至度假期间的夫妻生活也“像往常一样按照固定的程序草草地做了爱”。对此,耀子其实有着清醒的认识,当她看着镜子中自己的身影,就感到“那个自己是一个幻影,生活在丈夫理想中的幻影”。尽管如此,她依然在维护这个优雅、美丽的幻影,不惜为此失去自我。日语中有“建前”和“本音”两个含义相对的词汇,前者指在人前说的场面话,后者是内心真实的声音,由此亦可窥见日本人在社会生活中的两面性。

榊夫妇的衣着永远“高雅大方,没有丝毫瑕疵”,这实际上是一种象喻,他们对真我的抛弃也正是为了维护光鲜的表象。小说中的一个细节值得注意,“耀子总是那样光彩夺目,穿着衣服的时候,她的身体总能勾起他的欲望,但是一旦当她脱光衣服的时候,她的身体却不像穿着衣服的时候那样能够激发他的兴趣。”可见慎司需要的只是耀子的假面而非真实的耀子,因此他才“毫不犹豫地放弃了妻子”,“专注于婚外情”。

小说中的四位主人公都同样因为不愿摘掉假面而摒弃了真正的自我。“慎司和耀子做爱的时候,始终打不起精神”;德史面对芙祐子时“从未对这个天真的妻子产生过充满激情的欲望”;而芙祐子在望着丈夫的背影时,即使闪现出一丝欲望也是“瞬间又消退了”。欲望的丧失源自伪装的疲惫,以及因此而产生的习惯性麻木。小说通过主人公的心理独白告诉读者:“这个世界上根本就不存在所谓的‘真正的真品’。即便原本存在真品,那个真品也会随着时代的发展而在不知不觉间变成赝品……”这里,读者可以清晰地看到,是时代的发展造就了充斥着赝品的社会。

耀子是最典型的从小就被打造出来的形象,直到十九岁的那个冬夜,当她“无垢的身体与心灵最大限度地享受到那个震撼全身的强烈瞬间,她才感觉自己以前披着一身人为制造出来的铠甲。”而且,耀子发现,“自己作为被别人打造出来的那个耀子活着,比作为真正的自己活得更容易。因此,她杀掉了自己心中的那个小小的耀子,那个因害怕进入浇铸模型而发出柔弱呼救的耀子,变成大家眼中的‘耀子’……” 但是,那个被杀掉的真实的耀子并没有死去,她一直在发出微弱的呼喊:“快放我出去!”

实际上,耀子之外的其他三人也都在内心深处各有呼号。因此,小说的最后,以芙祐子“失踪”为契机,在分头寻找芙祐子的过程中,包括芙祐子在内的所有人,都有了异乎寻常的经历。芙祐子跟随一个意大利男人去了他的房间;德史被一个半老鞋匠带回了家,在遭到侵犯后突然记起了15年前小巷中的少女就是现在的耀子;慎司被一个酷似往日情人的女子偷走了钱包……最终,慎司终于看到了想象中的一幕。也就是说,这些在日本社会被打造出来并得到精心维护的形象在异国他乡全部坍塌了。

中国出版界和学界较为普遍地认为《快乐》是青山七惠的“转型”之作,由此一改以往的小清新风格,笔锋变得犀利,情节也变得粘稠浓重。但实际上,青山七惠的“转型”并非始于《快乐》,而是在2010年创作的首部长篇《我的男友》就已经开始了。日本文学界也认为青山七惠是一个善于描写日常生活细节的作家,并把她的小说比作小津安二郎的电影,有着缓慢细腻的长镜头。但青山七惠并不满足于这样的评价,她一直试图开拓空间。《我的男友》就是她尝试的情节富于起伏和速度感的作品,到了《快乐》,这种冲击性更上层楼。在讲谈社《群像》杂志“创作合评”栏目关于《快乐》的对谈中,町田康评价说:“人物带有很强的疲软感,在这种倦怠之中,重大的事件轰隆隆地发生,此类写法在近来的小说中颇为少见。”

另一方面,《快乐》之“转型”,也并不仅仅是笔法和情节上的,更多的是作品主题从描摹个人成长转向了透视社会现象。青山七惠在接受中国媒体《羊城晚报》采访时曾表示,自己以往的作品较多关注日常生活,而对政治、经济少有兴趣,但她已经清楚地意识到作为小说家不能一直这样,因此要有意识地尝试社会性的话题,她明确表示这是自己“作为小说家的抱负”。虽然《快乐》的关键词“欲望”属于人的内心世界,但小说中欲望的实质是指向对真实自我的承认,指向对“快乐”的追求,尽管最终结果未必快乐。对欲望的表现其实也是青山七惠创作中一直存在的潜流,早在处女作《窗灯》中,她就借主人公之口表达过,最想看到的并不是平淡的日常,而是平淡之下潜藏的矛盾和欲望。随着年龄的增长,青山七惠笔下的欲望已经不再囿于个人内心,而是发散到人与人的关系,即扩展到了社会层面。

自从青山七惠辞去旅游公司的工作专事写作,她便一心想要“寻找人与人之间关系的答案,想写一辈子这个主题”。她对媒体表示,“《我的男友》是我第一次尝试复杂的人物关系”,今后也将一如既往地关注这一主题。而当今日本社会泛滥的“食草”“御宅”等现象的一个重要原因,正在于人们普遍回避与他者的关系,即使不得不与他人产生某种关系,也往往带着假面交往,正如《快乐》中的两对夫妇那样。据日本厚生劳动省“国立社会保障与人口问题研究所”每五年一次的国势调查,2015年的“终生未婚率”(即在50岁时尚未结婚的人口比例)男性为23.37%,女性为14.06%,比2010年调查时分别上升了3.23%和3.45%。这意味着男性每四人中有一人,女性每七人中有一人终生未婚。而且年轻一代终生不想结婚的人还在逐年增加,这会进一步加剧日本的少子化和老龄化。人们日益沉溺于一己的内心,他人、社会乃至世界都与我无关。这一点在日本的作家群体中也不例外。青山七惠在2010年同中村文则等日本作家参加“中日青年作家交流会”时,与麦家等中国作家进行了座谈,她回忆道:“我印象深刻的是,日本作家在发言的时候,大都以自己为中心来讲,比如我是一个怎样的作家,我是怎样写作的,而中国作家更关心自己受到哪个作家精神上的启发这样的问题。”这些都从不同侧面折射出了日本社会的上述现象。因此,在《快乐》中,青山七惠让耀子意识到“封存在灵柩中的那个自己的孤独”,并让耀子渴望“他再疯狂地抱她一次,让他抵达自己身心的深处——利用这个机会,杀掉那个伪装的自己,用他的热情温暖那个真正的自己,让她永远苏醒”。也就是说,让耀子撕掉假面,在与他人的真正交流中回归真我。

中国媒体把《快乐》宣传为青山七惠真正意义上的“成人之作”,这里“成人”的内涵不应是赚取读者注目的噱头,而应指作者的走向成熟,以及作品的反映社会。这,也应该是理解《快乐》之“欲望”和《快乐》之“转型”的关键。

■作家原声

青山七惠:抓住从语言之网中逃脱的事物

“我的兴趣总是在不断变化,但我很想拼命地抓住从语言之网中逃脱的事物,创作对矛盾丛生的生命给予肯定的小说。”

——青山七惠

《快乐》简体中文版出版后,责编刘玮对青山七惠进行了专访。

刘 玮:您凭借《一个人的好天气》一书获得芥川奖后的十年间,一直以职业作家的身份从事文学创作。除了芥川奖之外,您还获得过文艺奖和川端康成奖。请问这三个奖项对您来说有什么重要的意义呢?

青山七惠:获得文艺奖的时候,我觉得之前只存在于大脑中的小说变成了现实,出现在我的眼前,让我一时间既惊讶又不知所措。现在写小说已经是我日常生活的一部分了,但我好像还处于那时的惊讶与困惑当中。芥川奖是著名的奖项,获奖后,越来越多的人来找我写书,我也开始尝试各种挑战。而获得川端康成奖的时候,正赶上我从公司辞职后,内心处于不安的状态下,这个奖项好像是为了鼓励我在这条路上一直走下去。

刘 玮:回顾自己作为作家一路走来的历程,您有什么经验想传授给志在成为作家的年轻人吗?

青山七惠:走上作家这条路之后,我十分专注于眼前的事,竭尽全力地努力工作了十一年。在这之前,我还是一个逍遥自在的学生,所以我没法提供什么好的建议。但是可以不顾虑编辑和读者的喜好,全身心地按照自己的灵感进行创作的时代已经过去了,现在我深刻地体会到那种创作环境的重要性。

刘 玮:您现在也担任着大学教师,这和之前作为职业作家的生活有什么相似之处吗?

青山七惠:因为我每周只有一天需要到学校工作,生活节奏也变得有规律了。虽然我不擅长讲课,总是特别紧张,但在课堂上看到学生们的笑脸时,我还是会有一种难以表达的充实感。

刘 玮:《快乐》一书是您三年前创作的作品,您当时为什么想写这本书呢?

青山七惠:很多编辑都建议我可以围绕着威尼斯创作一部长篇小说。之后,我先后两次去了威尼斯,旅行时的印象和沸腾的高温促使我写了这部小说。

刘 玮:《快乐》是一部怎样的小说呢?您怎么评价自己的这部小说?

青山七惠:它是充满挑战的小说,虽然有扭曲、暴力的元素,但会让人感受到一股能量。

刘 玮:您的每部小说都有不同的主题,您通过这些作品最想向读者传递什么呢?比如说《快乐》这本书?

青山七惠:在创作《快乐》这本书时,我一直在思考“不平衡”这个问题。就像人们内心的欲望和记忆的不平衡、和他人所处的关系中产生的不平衡。这都会让情感或关系产生嫌隙,出现裂痕,但我觉得总有某种事物是只有在不平衡中才会出现的。

刘 玮:作为一名小说家,您最想挑战什么主题的小说?

青山七惠:我的兴趣总是在不断变化,但我很想拼命地抓住从语言之网中逃脱的事物,创作对矛盾丛生的生命给予肯定的小说。

刘 玮:能否给我们介绍一下您现在正在写的书,以及接下来想写什么类型的书?

青山七惠:我从美国电视剧《24小时》(虽然我没看过)中获得灵感,在写以职场为主题的系列短篇小说。此外,我在看过英国儿童文学作品《圣克莱尔学校的双胞胎》系列小说之后,正围绕着双胞胎少女创作长篇小说。在写这两部小说的同时,我还想在今后根据自己的各种兴趣,创作其他的短篇小说。

刘 玮:《快乐》一书中,您最喜欢的段落是什么?

青山七惠:我比较喜欢小说最后的场景。

(责任编辑:admin) |