傅小平:他的写作指示给他人奇异的梦五卷本《吴兴华全集》出版,追忆“被遗忘的天才”

|

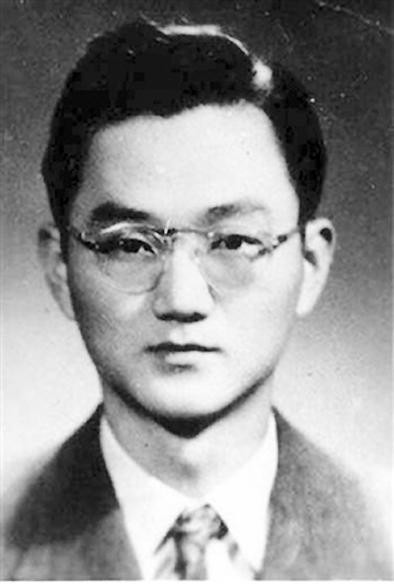

吴兴华

吴兴华全集

中国文学史上历来不乏“失踪者”,每被“发现”总会引来如获至宝般的欣喜,并由此加诸他们生前不曾享有的盛誉,也不免发出金子不会被永远埋没,时间自会给人公论的感慨。生前即享有“小钱锺书”之称,且在诗歌创作、学术研究、文学翻译诸领域均有成就的吴兴华,就是这样一个迟到的“失踪者”。

在长达四十多年的湮没无闻后,2005年世纪文景推出两卷本《吴兴华诗文集》,时隔十二年,今年年初,广西师范大学出版社又推出通过其家人及学界支持,全面增补修订,包含诗集、文集、致宋淇书信集、译文集及译作《亨利四世》在内的五卷本《吴兴华全集》。

如是,欣慰之余读者不免猜想,如果不是英年早逝,这位“不世出的天才人物”会给我们留下怎样令人惊叹的成就?感慨之余,人们还不免发问,他何以被遗忘得如此之“深”,终于被发现后,又应当给以怎样恰如其分的评价?

他的诗和译诗大有还待深入琢磨的启迪价值

吴兴华写过一首诗,诗中写道:“我不过是一个做梦的人,日夜游荡在缓变的梦里,而不能指示给他人我奇异的梦……可是现在我醒了,我听见窗外卖花女熟悉的喉音……”字里行间显见地包含了无奈,和对自己很高的期许,他希望这个缓变的梦能做得很久很久,但可惜的是,这个梦在即将盛开的时候就凋谢了。他去世时不到45岁,但“只是刚刚开始”的写作已指示给了他人以奇异的梦。

与一些天才人物一样,吴兴华自幼聪慧过人,未满四岁即无师自通地读《资治通鉴》。五岁入学后,老师们都惊叹他的天赋,神童之誉不胫而走。1937年,年仅16岁的他因成绩出众连续跳级,从崇德中学考入燕京大学。此后绝大部分时间就在今日北大所在地的燕京大学校园内度过。

正是在16岁那年,吴兴华发表了无韵体长诗《森林的沉默》。这首诗在日后引起了很大的反响。诗人、翻译家周煦良以为,他的诗无论在意境、在文字上都是一种新的综合,“新诗在新旧气氛里摸索了三十余年,自吴兴华起,一道天才的火花,结晶体形成了”。吴兴华此后还写了很多探索性的诗歌佳作,遗憾的是他的诗歌创作只持续了不长的一段时间。不过在同时代诗人卞之琳看来,吴兴华“遗下不多的诗和译诗,以其得失,对于我们认真关心新诗语言艺术的后死者和再来者,大有还待深入琢磨的启迪价值”。

事实上,吴兴华长期以来鲜为人知,除他英年早逝外,一个重要原因就在于他过早地停止了诗歌创作,而他独特的诗歌风格游离于当时文学主流之外,也难以让主流文学史接纳。在香港教育大学文学及文化学系讲座教授陈国球看来,吴兴华的诗与诗论主要完成于北平沦陷时期,其文学同群本来就不多,又因时代崩裂而星散,失去互相激荡或者汇通整合的发展机会。另一方面,吴兴华诗学主张明显与时流不同,也较难进入以“革命”、“救亡”为最高目标的公众视野。反而在港台地区,他的诗学受到少数精英的关注,却也因文献不足难以深入研究。

不能不说,吴兴华写诗之所以出手不凡,在很大程度上正是源于他的博学通识。他精通英、法、德文,熟悉拉丁文、意大利文、西班牙文等多种语言,于中国传统典籍也浸润极深,被认为学养堪与陈寅恪、钱锺书相提并论。也因为此,他的诗才会融合中西,在意境、文字上产生“新的综合”。虽然吴兴华后来基本上中断了诗歌创作,但他把很大一部分精力转到了译诗上。1939至1941年间,他翻译了大量拜伦、雪莱、济慈、叶芝等英国浪漫主义诗人的作品。此后,他翻译了莎士比亚的剧本《亨利四世》受到广泛推崇,他还为现在流行的《莎士比亚戏剧全集》译本作了大量校译工作。难能可贵的是,在乔伊斯还没有奠定他在世界文坛上的地位之前,吴兴华就把他的代表作《尤利西斯》介绍给了中国读者,并对惊为天书的乔伊斯晚年杰作《芬尼根守灵夜》做了探讨。

1952年后,吴兴华进入北京大学西语系。1957年,因与苏联专家持有不同见解而被错划为右派,被取消了授课和发表论著的资格。1962年“摘帽”后,他开始着手自己的两项“雄心壮志”:一是根据意大利原文,严格按照但丁诗的音韵、节拍翻译《神曲》;二是创作历史小说《他死在柳州》,以柳宗元为主角,力图包容唐代中外政治、经济、文化交往的全貌。据他的夫人谢蔚英回忆,他还打算翻译《荷马史诗》和古希腊悲剧。然而造化弄人,“文革”使吴兴华感到深刻的恐惧,他亲手烧毁了书稿。那部被誉为“译林神品”的《神曲》译稿,也只是由谢蔚英在当年偷偷保留了一小章节。而另一方面,在学术研究上,吴兴华一手写出《威尼斯商人——冲突与解决》,一手写出《读〈通鉴〉札记》和《读〈国朝常州骈体文录〉》,现在看来也都是不可多得的精品佳作。

谢蔚英回忆道,吴兴华曾说过自己的治学计划是40岁之前苦读,奠定根基,40岁以后开始一一兑现雄心壮志。而他的早逝,使这一切都成了一个难解的谜,吴兴华的英籍导师谢迪克后来追忆说,吴兴华是他在燕京教过的学生中才华最高的一位,足以与他的另一位学生,文学批评大家哈罗德·布鲁姆相匹敌。由此不难理解何以学者夏志清感慨,陈寅恪、钱锺书、吴兴华这三代兼通中西的大儒先后逝世,从此后继无人。而博学如王世襄也评论道:“如果吴兴华活着,他会是一个钱锺书式的人物。”

学贯中西、通今博古的“小钱锺书”

事实上,吴兴华迟迟被发现后,之所以会引起一定程度上的关注,在某种意义上就因为如果他活得久一些,“会是一个钱锺书式的人物”。而钱锺书式的人物,以有论者的说法,在中国历史上几百年才产生一个,当今之世是无人能及的。

显见地,吴兴华和钱锺书一个很大的共通之处,就在于他们的学贯中西、通今博古。在燕京大学读书时,吴兴华就给当时初版的《谈艺录》提了些意见,被向以治学严谨著称的钱锺书接受。他也因此获得“燕京小钱锺书”的美誉。值得称道的是,吴兴华年仅26岁就被破格提升为副教授,31岁成为北大西语系英语教研室主任,两年后又被提升为系副主任。这即使在过去年轻教授也算寻常的时代也极为罕见。

而吴兴华与钱锺书也有过交往。据吴兴华诗歌的海外传播者宋淇的儿子宋以朗推测,两人真正见面相交,可能始于1952年。当时亚太地区和平会议在北京举行,钱锺书主持英译汉的翻译组,吴兴华、张芝联也参与了口译和审稿工作。大概从这个时候起,钱锺书和吴兴华经常对谈古诗源流。他们的关系也一直很好。

据谢蔚英回忆,吴兴华去世后,她与钱锺书、杨绛夫妇为邻,杨绛多次问她生活有否困难,还设法帮她。当时她的大女儿吴同十多岁,没有工作,杨绛便借口要找人抄《堂·吉诃德》译稿,让吴同帮着抄,每次付给她数倍的稿酬。在回忆文字里,宋以朗还谈到翻译家李文俊说过的一件轶事:在干校时,一个年轻人向钱锺书请教一个英语问题,钱锺书看了一下便说:“这种问题还来问我,你去问谢蔚英就行了。”李文俊又说,“谢蔚英在文学所图书室管理外文书刊,钱锺书乘借还书常去她那里闲聊打趣,博美人一粲。这也算是苦中作乐了。”

而有关吴兴华的博闻强记,他在燕京大学时结识的好友宋淇、孙道临、郭蕊、张芝联等,都留下了可供佐证的回忆文字。作为吴兴华诗歌的海外传播者,宋淇回想起自己在才力和思想上跟吴兴华的交锋,做了一个绝妙的比喻:自己和吴兴华一起攻读,就像“虬髯客”遇见了真命天子李世民,自叹不是对手。在回忆文字里,宋淇还写道,吴兴华有一心三用的能力:他往往一边打桥牌,一边看书,同时和其他人谈笑风生,而每件事都能做得非常流畅,令旁人啧啧称奇。他看书也是一目十行的。“有次他到学校图书馆,规则是每人限借三本,他却一口气借了十本,当然不批准,于是他就坐在那里东翻西弄,过不了三小时,便把十本书的重点都记在脑中,然后把书归还书库,施施然出去打桥牌了。”

在孙道临的印象里,吴兴华总是手不释卷,经、史、子、集,无不涉猎,且记忆力奇佳,过目成诵。郭蕊回忆说,吴兴华的书桌上总是摆了许多诗集、诗选如《唐诗别裁》《明诗别裁》《清诗别裁》之类,谁如果随手翻到某页,读出一句诗,而吴兴华说不出上、下句,就罚他两毛钱,否则对方出钱买花生请客。遇见这种打赌的时候,每次推门进去都能看到扫不完的花生壳。后来大家知道吴兴华从未输过,都不敢再赌了。谢蔚英说,吴兴华在生命的最后岁月里,给她留下的唯一值钱的东西,就是他平时爱不释手的《四部丛刊》。

期待对吴兴华“开放式”的阅读和研究

吴兴华确是出了名的好读书而求甚解。即使在最动荡的岁月里,他能想到的除了书,还是书。

1941年前后,太平洋战争爆发,学校内迁。但吴兴华身体不好,且父母相继病故,作为兄长的他需担负起抚养弟妹的责任,所以不得随师友同走。除却他逝世前那段暴风骤雨的日子外,这段时间可算是他最艰苦的岁月了。但在给好友宋淇写信的时候,他却只在陈述着各种文学工作,只字未提物质之缺乏,唯一反复提到的“请求”是,请给我寄一些书来吧。“书寄来后再谈,我等书等死了。”“你最近看了甚么好的西文书没有?来信告我一声,我已是out of touch with现代西洋文学好久了。”

而吴兴华本是可以在国外好好读“西文书”的。1945年抗战胜利后,司徒雷登本要送他去美国,他的导师谢迪克也从康奈尔来信说可以聘他去做讲师。然而由于生活清苦,长期营养不良,他染上了肺结核,加之家庭的因素,他终究未能成行。在1948年6月15日致宋淇的信中,吴兴华写道:中国情形真叫人灰心,恐怕须一百年之后才能普遍的抬头,目前只有耳闻某某作家不错,有希望,眼见的作品毫无例外的都是幼稚不堪,此地朋友常常笑我见了古书,洋书都是爱不释手,唯独不屑一顾人人抢着看的铅印书。“其实在我看起来,理由是非常充足的,想你和芝联一定也是如此。”

如今回头看,不能不说吴兴华的理由依然是非常充足的。吴兴华毕生追求在中国传统文学与西方文学两者之间,开辟出一个中国文学及文化的新的可能性。在另一方面,正如有论者所说,吴兴华继徐志摩、闻一多和朱湘那一班前辈的步武,力图在白话诗的形式、音律方面有所创新,比起在他前后许许多多率尔操觚的“诗人”,态度要来得严肃、认真许多。对比之下,如吴兴华这般严肃认真的探索态度,也着实已许久不见,仿若“空谷足音”。

让人感到欣慰的是,随着《吴兴华全集》的出版,不妨把这看成是吴兴华研究的一个新起点。正如陈国球所说,由于现今信息流通较广,又有一定的历史距离,我们或许能够以更宽容的态度去调整我们的“感情结构”与“期待视野”,把吴兴华诗学的“古与今”、“新与旧”、“中与西”的创见或偏见剖析得更透辟细致。而经由这样的“开放式”阅读和研究,吴兴华应该不会再在文学史上失踪,也会在其“失踪”多年以后产生他该有的影响了。

(责任编辑:admin) |

织梦二维码生成器

------分隔线----------------------------