|

最初认识孙频时,我刚从她的老家山西交城回到北京。后来她经常和我说起她那叫交城的故乡。我看我拍的交城照片,看到满是泥泞的老街老巷和远处的高楼大厦,还看到屋檐上湛蓝的天和屋檐下灿烂的阳光。那深蓝与浅黄组合成的颜色,正像孙频小说中的颜色。

她经常说:“我在这里长到十八岁才离开,我就是个县城人。”事实上她的小说里就有一个庞大的交城版图,她一直在写那个小县城里的小人物。

孙频是个朴实而严肃的性情中人。她细瘦修长,细胳膊细腿,丹凤眼中凝聚着洞穿一切的犀利的光。有时候会涂极艳的口红,头发很长,如黑缎般披在身后。她说话和走路都很快,但脚步很端正。一个人的脚是正的,那么膝盖就正;膝盖正,那么脊柱就正。脊柱正,那么人就正。性情且正直的人其实并不多。

我们有幸成了同学。上课的时候,她多不发言,总是板着脸静听,偶尔轻微地点头。只要她发言,多会有惊人之语。她很直接,从不拐弯抹角,大家熟悉了,也多无所谓。她会直接拒绝你提出的事,那口气斩钉截铁,容不得半点商量。有一次在校园里吃过晚饭,天色已黑,校园中人迹罕至,并起了风。她说想去买药。我说跟她一起去,她断然拒绝了。我给你拎包?不用!同学们起哄似的说笑。过了一会儿,我们都没有走远,她又告诉我,我家跟她去的地方不顺路,不愿让我白跟她跑一趟,也嘱我早点回家。后来用她的话说,是自己有一种近乎强迫症似的独立。“为了一种需要而强迫自己朝这个方向生长”,这话真值得琢磨。

由于经常去山西拍古建筑,我和她聊得多些,我跟她讲,我翻山越岭到山西一个不通车的村子,问那村子里的人:“你们搭不上车时怎么出村?”他们居然说:“我们一般不出村。”孙频说:“一辈子没出过村的人很多。”她对她的故乡明显有一种很深的很复杂的感情。

活泼开朗的时候,她会朗声谈笑,旁若无人。有时像男人,会豪气冲天,在酒桌上大喊:“XX,你敬我酒,居然用水!”“XX,你都三十好几了还不找女朋友,难道是双性人?”“XX,你一大男人,居然不喝酒,还怕老!”诸如此类,令人无言以对。更有时候,她会极为敏感地感知到生活中那些别人看不到的悲伤,心思和感情纤细如发,忽然间就扑簌簌地落泪。高兴或悲伤都毫不掩饰。女作家果然是这世界上最复杂的生物。

她的小说够狠,笔下人物非死即伤,总带有些扭曲之情。她勤奋而多产,号称短篇不过日,中篇不过周。尤擅中篇,笔下中气十足,一气呵成。人物往往不多,但都个性鲜明。在课堂上,我们讨论了她的《东山宴》,写了用粪坑养鲶鱼的事。大家就如何养鲶鱼讨论了一节课,结果是鲶鱼不能再吃了。我去读她瘆人的《同体》,想不到那一男一女之间畸形的恋爱,末了男的竟然利用女的做仙人跳去敲诈贪官,把敲诈出的钱支援农村教育。最后竟以男的为了女的而甘愿被捕结尾。读罢令人唏嘘良久。

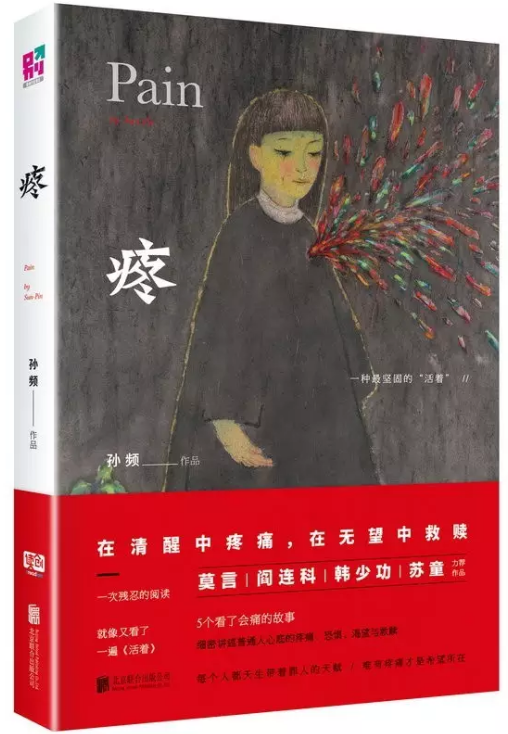

从她的小说里能读出烈日、老玉米和酒,还有莜面拷姥姥和山药蛋的味儿。我有本她的书,读后感觉不错,请她签名。她连连说写得不好,在扉页的右下角写上几个方方正正的小字,字如其人。瘦、硬,又不失温柔。她非要把人逼向绝境,把事情写到极端,这种小说我很喜欢,但写不了。郑小驴说:“写作时的孙频,就像个双手沾满鲜血的刽子手。杀完人,还要坐在教堂里忏悔,请求神的宽恕。然后再去杀下一个人。”我深以为是。

这个时代的写作者,很多都受电影影响。孙频阅片无数,看过很多韩国电影,特别推崇电影诗人李沧东,还有金基德与贾樟柯。大约是因为她觉得这几个导演与她内在气质有暗合之处。她喜欢把小说往深里挖,但我想,人还是别把很多事情看得太透,都看透了就没有意思了。难得糊涂。

她说自己经常在窗前发呆,还会固定在朋友圈里发她窗前的照片,有冬天盖满大雪的,有春天柳树抽条的,有夏天绿叶如盖的。以表示她经常站在这窗前发呆。我问她为什么发呆。她说自己没爱好。除了读书写作看电影以外,就没事情可干,那就抽空发呆。再者说,人要是有个十七八样爱好,兴许文学和心理医生一样,是个不必要的东西了。后来知道她喜欢种花,喜欢做饭,尤其喜欢葫芦这东西,觉得可爱,俏皮。她经常说自己是个颠沛流离的人,从交城到兰州(她在兰州上的大学)、到太原、到北京,再到南京,仿佛永远没有个定居的地方,没有家,也没有自己的爱情。我看过她老家那个硕大院子的照片,里面种满了花草和蔬菜,夏天在躺椅上乘凉,必定很是舒服。她说她家院子里还种着枣树柿子树还有葡萄树,还长着葫芦。言辞之间尽露天真。她说她是个顽固的人,不太通变,换了地方就很难写作,需要适应一段,但怕刚适应又要离开。

同为写作者,我估摸写作者和这个世界的对谈不能太顺畅,总会聊得波折,太和谐就没的可写了。孙频会时常坐在窗前,独自发呆,或玩自己染过的红指甲。有时候上课上着就会拿起别人笔袋里的笔来看,充满探究欲望。仿佛她犀利的目光一定要洞穿一个世界。但我相信她的内心有一座湖,湖畔是一片绿草,那里是属于她的地方。

我更相信,她对这个世界,一定会找到最为舒服的交流方式。

(责任编辑:admin) |