|

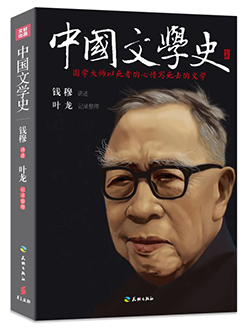

从课堂讲稿到个人化文学史 ——钱穆版《中国文学史》三人谈  “直至今日,我国还未有一册理想的《中国文学史》出现,一切尚待吾人之寻求与创造。”1955年9月初的一天,国学大师钱穆在香港新亚书院一间简陋的教室里,开讲一门新课程“中国文学史”,这是钱先生开篇第一句话。 1949年,钱穆在香港与唐君毅、张丕介等人一起创办了新亚书院。在那里,钱穆先生开过两次“中国文学史”课程,一次是1955年秋至1956年夏,一次是1958年至1959年,从中国文学的起源一直讲到清末章回小说,自成一套完整体系。可惜时局飘摇,钱穆先生始终未能将讲稿整理成书。 60年之后,钱穆的学生叶龙根据当年的课堂笔记整理了《中国文学史》一书,于今年3月出版。近日,第六届书香中国·北京阅读季和新华文轩北京出版中心·华夏盛轩图书在中国现代文学馆联合举办研讨会。88岁高龄的《中国文学史》记录整理者叶龙、北京大学中文系教授陈平原、中国社会科学院近代史研究所教授马勇、知名学者解玺璋等,围绕“我们需要读什么样的文学史”这一主题展开了热议。 1953年进新亚学院的叶龙还记得初见钱穆先生的样子:“他亲自接待我的,小小的个儿,穿了一件长袍,很朴素。” 钱先生是江苏无锡人,他的普通话带无锡口音,很多广东学生不能完全听懂,但叶龙是浙江人,与钱先生口音相近,“所以他讲的话我可以听得懂”。叶龙说。 叶龙以前做过文字工作,写字很快,而钱先生讲课时总是在讲台前走来走去,“他走过去讲一句,走过来又讲一句,讲得很慢,所以我没有漏的,记下的都是他的原话”。 陈平原:我想说的是,如果要读这本《中国文学史》,要先读钱穆先生的《中国文学讲演集》《中国文学论丛》。钱穆对中国文学的观念,主要来源于《中国文学讲演集》,那本集子是他用一辈子做的一本书,在那本书的序中,钱穆说自己一辈子喜欢文学。 钱穆先生是学文学的,早年在乡下教文学,之后自己做研究成为一个学者,1931年被推荐到燕京大学,后来到北京大学教书,成为一个历史学家,之后以历史学著称于世。钱穆在新亚书院讲的《中国文学史》是大的线索的梳理,而不是具体的文学作品的分析。 历史学家写的文学研究会有不一样的角度。钱穆这本《中国文学史》特别强调中国的历史和中国的文章的关系。与梁启超、郭沫若等人相比,钱穆先生在文学研究方面的造诣不够,但他是一个有大关怀的学者,他的最高理想是“通人”。 钱穆先生特别喜欢说中国文学怎么样,外国文学怎么样。但是我们可以体会到他的心情。从专业角度来批评这本书是不对的,而是需要体会,在那样一个大时代的潮流中,努力坚持自己的信念,希望通过讲课来影响广大公众,让大家读古书,保持中国文化传统和信念,这是值得我们敬佩的。 所以我认为,《中国文学史》其实是一本有情怀的论辩之书,可以说它始终有一个假想敌,这本书的假想敌就是胡适之提倡的新文化运动。因为在民国年间,与胡适之、傅斯年主流学术人士相比,钱穆是很边缘的学术人士。即便如此,他仍然能努力保持自己的文化理想,推崇中国传统文化的价值,这种精神和趣味,都是值得我们关注的。 马勇:钱先生在书中描述了这样一层意思:中国史学价值不是一个科学和中立的纯粹的价值观,而是可以超越这些价值的。这本《中国文学史》反映了中国学术的本来面目。历史学家是应该通文史的。 我很认同陈平原老师“论辩之书”的说法。我认为,钱穆先生一直处在一种很委屈的状态。通过阅读这本书,我们可以感觉到,钱穆先生是在一个很边缘的境遇中谈论问题的。 我认为这本书给我的重要启发就是个人写史在中国学术史上的意义。我们读的文学史几乎都是集体撰写的,个性化的东西越来越少。尤其是近两年,我在做研究的过程中发现了一些问题,比如同一本书中观点打架、重大事件遗漏、观点重复等。因此,我们应该鼓励个人写作。个人写作可以写得规模很小,但是在写作过程中应该有一个整体性的思考。这本《中国文学史》就系统地表达了钱穆先生对中国文学史的整体看法。因为钱穆先生在那个时代的学者中,具有很大的阅读量,所以他的写作能保持自己的体系。 这本文学史不仅是对学问的表达,对研究中国传统也是很重要的作品。我研究春秋史最早就是靠“弟子记”,比如《论语》就是弟子记录的。到了近代,章太炎在上海开过一系列的演讲,他讲的学问,当然今后我们也可以看到,但存在不少问题,因为好多字当时没听懂。等到1930年,章太炎到苏州办国学讲师会的时候,积累了一批专业弟子,从最初的一般追星,变成一种专业追求,这批弟子后来都成了很有名的大学者。在上世纪30年代,这些弟子在苏州跟着章太炎,因此章太炎晚年的讲稿都被学生记下来。现在能够看到更多的演讲被整理出来,还是很有意义的。 解玺璋:这本书凸显了个人写史的好处。因为我们读的很多集体创作的文学史,往往受道德等因素的评判。比如很多论述中对宋玉评价并不好,但钱穆先生在讲课中没有对其作道德判断,而只作文学价值上的评判。他强调宋玉的赋写得好,也很美,我认为这才是实事求是的态度。 钱穆先生这种带有个人色彩的文学史,实际上提供了一种新的批评角度。因此,相对于集体编写的文学史,目前我们需要个人化文学史。比如王国维先生曾经从文学的角度和美学的角度来研究《红楼梦》,这样的作品并不多,上世纪40年代在重庆出版后,引起了很大轰动。 钱穆先生给我的感受,就是他对文学价值的判断。(中国教育报记者 王珺) 《中国教育报》2016年6月6日第11版 (责任编辑:admin) |