|

学者陈建华新著《文以载车:民国火车小传》最近由商务印书馆出版。陈建华是中国现代文学研究领域的知名学者,目前是香港科技大学人文学部荣休教授、上海交通大学人文学院致远讲席教授。

《文以载车》是一本典型的大家小书,以晚清至民国时期文学中的火车表现为叙事主角,追踪纵横交错的铁道地图的历史形成,勾画城乡分野、经济发展与物质文明的进化,同时分析由火车给人们所带来的日常生活、思维与行为方式的变化。书中选取的文学作品包括五四新文学、鸳鸯蝴蝶派、新感觉派等,以学术随笔的写法,通过火车这一叙述对象开启读者理解现代文学文化史的一扇新窗口。澎湃新闻记者对陈建华进行了专访。

澎湃新闻:这本书有一个统一的问题意识吗?

陈建华:问题意识当然有,原来在香港科大上过一门中国现代文学和衣食住行的课,因为鲁迅啊张爱玲啊都讲过了,想讲点新的,其实这个课本身是强调日常生活和物质文化。如果老是讲宏大叙事、国族想象、意识形态、观念启蒙这些东西而不讲日常生活和物质文化,就有脱空的危险。我开头的一个想法就是通过火车、汽车、黄包车、电车等交通工具来挖掘阅读一些文本,然后把它当成观察城市生活的入口。首先挑了火车,因为这个交通工具在现代中国,是一个庞然大物,重要性不言而喻,像“革命是历史的火车头”之类的说法我们耳熟能详,在“文革”当中也被当作口号。所以火车跟中国近现代文化、文学有什么样的关联?对我来说,为什么要写这个东西,要说明哪些问题?当然会考虑到,不可能一盘散沙,什么都讲,一定要有所集中,但你说是不是有一个统一的问题意识,可能很难说。

从学术研究来说,这也是为自己开拓新的空间。我一向对文化史有兴趣,在国外读书时就接触到罗伯特·达恩顿的《屠猫记》,还有林·亨特的“新文化史”、彼得·盖伊的关于欧洲布尔乔亚文化的著作,这方面看了不少。不过我自己从事的是一种“文学文化”的研究,文学是出发点,朝文化的方向延伸,根据实际情况与其他学科相连接,即所谓跨界吧。就我个人来说与法兰克福学派或伯明翰学派的文化批评、文化研究的关系比较密切,更喜欢本雅明。还有一点,我这十几年一直在研究鸳鸯蝴蝶派,接触到很多火车的文本。所以想把新旧文学放在一起讲,目前来说,有人研究通俗,有人研究五四,我想把两者放到一起,能够打开一些思路,对现代中国有个整体的理解。要说问题意识的话,这些是我最初的一些想法。

沈禹钟

澎湃新闻:很多民国作家都写到火车,为什么这些作家对火车如此感兴趣?

陈建华:这个问题很有趣。我想首先因为火车是日常的生活经验,像丰子恺就写他小时候怎么第一次乘上火车到杭州,就觉得自己长大了。也就是火车和现代人的命运之间,它既是日常,又不那么日常。就像丰子恺坐了那么多火车,最后想起来,有些东西还是难以了然。民国作家大多有乘火车的经验,特别是上海作家,有的就是老家在苏州,三日两头要乘火车到上海来上班。有的就是把火车当成人生的隐喻。一方面它是日常经验,一方面它会激发你一些思考。火车这样东西,当你想它的来龙去脉,想到它跟你人生的关系,就会有一些想法。就像有的作家写他在火车里做梦。有的人在火车里思考资本、人的处境,像这本书最后一篇小说《车尘》,虽然沈禹钟是个旧派作家,写的是文言,却写得比较深刻。

其实有很多东西没有写进这本书里,比如好多新诗。像徐志摩写了不少火车的新诗,比如《沪杭车中》、《火车擒住轨》等,还有艾青、徐訏等。这些也很值得写,我们可能要问火车和诗体有什么关系。应该说白话更能表现火车的时代精神,也有用旧诗来写火车的,但无论如何是写不过新诗的嘛,新诗的语言就是跟火车之间和现代性之间有一个天然的联系。

当然,火车很多人写,或许这个问题可以倒过来看,很多人不写火车,还是不写的人多!

澎湃新闻:比方张爱玲就不写火车。

陈建华:对,她写的是电车,《封锁》大家都读过,可说是电车小说的压卷之作。所以这是一个有趣的问题,你说鲁迅写过火车吗?《一件小事》写的是黄包车。还有在《故乡》里面,主人公宁可乘船,最后一段写得多么抒情,想起闰土,想起前途,如果换成写火车,味道可能就大不一样,对吧?周作人也不喜欢写火车,更喜欢写船。就是说不同的交通工具,也就牵涉到人的思维结构的关系,或者更微妙的牵涉到审美情趣的关系。火车属于一个现代性的东西。中国作家有很多抒情的东西,这个和火车就蛮难配合起来。

张恨水《平沪通车》英译,1997

火车如何在小说里发生作用

澎湃新闻:您在书中写到了很多火车文学,这些作品里,有时候火车只是作为故事的背景,但在有的作品里,火车似乎是有重要的叙事功能的,比如张恨水的《平沪通车》,如果没有火车,这个故事就很难成立,您能否谈谈火车这个交通工具具体怎样在这些小说里发生作用?

陈建华:对,这也是一个蛮抽象深刻的问题,我倒没有想过。叙述跟火车之间到底有什么联系?你提这个问题可能不只是跟故事本身有关,也就是说为什么这样的故事只能发生在火车里。作家在写这样的故事的时候,他是不是意识到两者间有什么样的关系。我想这样的问题,不同的作家会用不同的方式来处理。有的作家对于火车比较敏感,像《车尘》和孙俍工的《前途》等,就是把叙述本身和火车的意义联系起来,火车就带有某种哲理了。像老舍的《“火”车》这篇小说,我觉得写得非常深刻,他对“国民性”的鞭笞超乎精神而深入到整个火车运程的机制层面,似乎在说这样的文化简直无可救药。

后面这个问题和现代性modernity有关,不同的作家本身就处于现代生活之中。不同的作家、不同的流派有不同的思维方式,但这方面又很复杂,如果我们谈抽象的理论,如果谈胡适和鲁迅,那可以分得很开,但如果谈到他们对同一交通工具的想法或体验,有可能他们很多方面是重合的。作家的思想感情的光系色谱是丰富的,我们对于某个作家往往会有概念化的理解,如果读了他们讲火车的作品,或许对于作家会有一些新的发现。

张恨水的《平沪通车》,你说得很对,如果不是在火车里,这部小说就没法写。不光是因为一开始就是熙熙攘攘的车站,然后就是商人,然后故事展开,最后还是落实到车站,但这个商人发疯了。为什么发生这个故事?张恨水讲故事一流,语言也一流。这里面讲的是翻戏,就是拆白党。这样的欺骗盗窃这样的故事装在一个时髦女性身上,故事就出彩了。因为你说写火车,强盗打劫,或者是谋杀罪犯这些故事,我想张恨水一定听了不少。但这个故事,我在读的过程中也在想,他在讲这个故事,问题是我要通过这个故事跟读者讲什么。我着重的是一个方面,就是它这个故事的新闻性。

小说和新闻之间的关系,从晚清的时候就开始了。如果现在去读梁启超的小说《新中国未来记》,就等于念一大堆公共文体,报纸的文体、公告的文体,当时他们喜欢演讲,喜欢直接的宣传效应,救国嘛,要动员大众。到了二三十年代张恨水这里,这个传统并没有消失,只是目的不同,因为这个作品就是连载在报纸上,本身就是像火车一直在开。

那么我专门讲了张恨水和报纸、媒体之间的关系,对于这些通俗作家来说,他们之所以能够使小说吸引人,就像《平沪通车》所表现的,一开始就说这个故事是发生在1935年从北京开往上海的火车上,以前火车开到长江边上乘客要下来,自己渡江到对面再上车,但是在1933年由轮船负载火车摆渡过江,乘客不必改车了,这就是“通车”的意思,于是这篇小说含有新闻性,而就在火车摆渡过江的时候,那个时髦女子玩了个拆白大骗局,或许说技术发达了,生活方便了,骗局也更巧妙了,所以这个小说有看头。

渡江轮载运列车渡江时情景,《文华》1933年11月

南京浦口轮渡桥,火车可由上海直达浦口至天津而抵达北京,《良友》1933年9月

再一方面,也是很偶然的,我在读《福尔摩斯》小报的时候,发现一个有关火车上拆白女子的报道,其中有一个抽加力克香烟的细节,和《平沪通车》里的情节太像了。所以用这个来说明像张恨水这类作家,看报等于在做功课,而且他的小说在报上连载,怎样使他写的东西和大家共同分享的新闻资源联系起来,也是一个特点。这不像一般新文学“陈义甚高”,他完全是日常的。火车和叙事之间的关系,张恨水是这样一个例子。各个作家都有不同的关注,那你如何来阅读这些作品?我想现在比较有用的就是看他的套路,各个作家有他自己的套路,或许跟某个群体、杂志有关,套路也并不是一成不变的,也就是说火车带给中国人一种新的思维模式,但反过来,作家也要把它纳入某一种叙事的套路,这么去看的话,比较关注个别作品里边跟作家之间的联系,或许可以避免一些表面的东西。

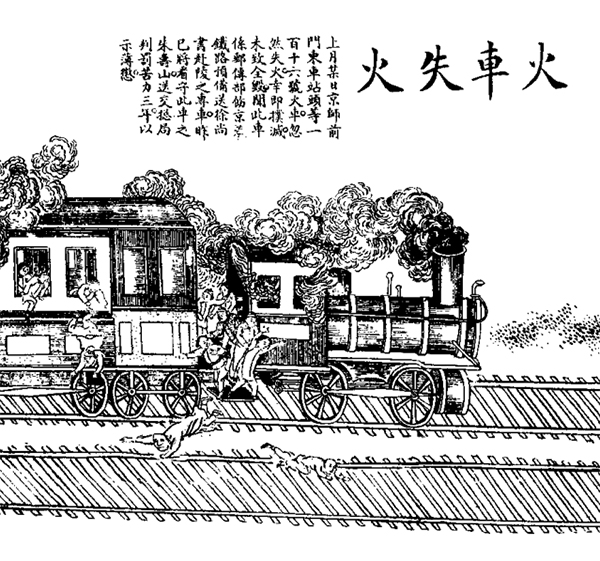

火车失火,《图画日报》1909

幻游火车和它带来的虚幻景观

澎湃新闻:您在书中提到1913年上海出现一种“幻游火车”,花几毛钱就可以周游世界,这个让人想到贾樟柯的电影《世界》,是不是可以说这样的火车和世界主义的想象有关?

陈建华:一定是有的。幻游火车这个东西,就是带有那种世界的视野,像拉洋片一样可以看到世界各国的风景。幻游火车也是这样一个装置,给一般市民看,或许他们没有机会出国,多半会带小孩子去看,它是一种启蒙的东西。这个东西在1910年代的上海起到的作用的确跟早期电影是相似的,早期的小说也差不多,可以把它看作同一个隐喻。

比如晚清的小说,有的专门写气球,受了凡尔纳的《海底两万里》的影响,属于科幻类型,也是在传播一个新的地球地理的观念。我们都知道,中国跨进现代的门槛,就是带着一个新的世界的观念,从前的中国为中心的图景就打破了,随之而来的,中国人也在学习西方从文艺复兴以来的科学进化民主自由的新思想。除了这种科幻,另外像社会小说,比如李伯元的《文明小史》,也是给你展开一个关于中国的新的地理想象,和旅游文学差不多。也就是说,没有世界观念,谈不上进入世界,进入世界就意味着新的时代来临了,新的时空观念。幻游火车也是在利用这样一种套路,作为一种游戏的形式,也是在制造一种虚幻的关于全球的景观。

澎湃新闻:在《“震惊”与现代性灾难》一节中,您提到一个很有意思的想象,像包天笑、周痩鹃这样的作家写的有的作品,里面的人物都是洋人,这是为什么?

陈建华:这个现象,我们会觉得很陌生,因为我们现在理解翻译文学,就是中规中矩的,一定要知道是谁翻译的,作家是哪国的,什么时候的。实际上在中国现代文学形成的过程中,假冒翻译或者叫“伪翻译”是一个重要的过程,作为一个文学现象也值得重视。特别在晚清和民国初年的时候,一种是像包天笑故意把外国小说汉化,明明里面讲的是外国人的故事,他都改为中国人的名字,也是为了传播某种思想让中国人容易接受。另外一种就是像周痩鹃那样,自己编洋人的故事,当时很流行。他还说我是故意作假,自己想怎么写就怎么写,要比翻译来得爽,还有就是自己想要传达某一种信息,也可以通过这种方式。

这里面涉及到中西文化的落差和挪用的问题,也就是说我们在看洋人的故事,好像在看洋人的生活方式,其实已经被周瘦鹃重新编码,反而把它本土化了,实际上你接受的是周痩鹃的一些想法。这是一方面。所以他在写火车的时候,有的是讲明来路的严格的翻译,有的没有说是谁写的,那就是他胡编的。这种伪翻译作为一种文学生产是有意思的,一个是看作家怎么利用中西文化的落差和融通来做某一种传播。我们现在研究近代中国翻译史、文学史一般是不考虑这些作品的,认为这种是假的,没有价值,如果我们从文化研究的角度就会有价值。周痩鹃写火车有翻译也有创作,形成了两者互文互动的一个微谱系,这跟他对于火车的成见有关,他对于现代性有一种抵触的情绪,但是这几篇火车小说讲幻觉与失忆现象,今天看来也不过时。其中《幻想》是一篇伪翻译,却把各种类型混搭起来,其实在玩套路。现在我们在研究通俗文学的时候,越来越关注到类型和套路的重要性,实际上他们已经在玩这些东西了。

澎湃新闻:您这些年一直在研究包天笑这些鸳鸯蝴蝶派,书里也谈到他们的“伤感-艳情”小说,似乎王德威在讲中国文学的抒情传统的时候,很少会去讲这类作家和作品,为什么?

陈建华:现在学界讲这个“抒情传统”,像王德威、陈国球也是针对中国文学史的某种现状试图打开一些新的窗口,理论性上从高友工、陈世襄、普实克这些人一路过来。王德威老师也讲到其它领域,如绘画、书法等,朝文化方面延伸。的确抒情传统与中国现代性的关系很需要探讨,目前来说谈到抒情传统在文学里的表现,很少跟鸳鸯蝴蝶派联系起来。比方我最近对于民国初年的“香艳”文学做了些研究,像《香艳丛书》、《玉梨魂》等作品,我觉得这些和“抒情传统”有比较直接的联系。我想在整体上,对于现代文学研究本身,从美学观念上来说或许对于香艳也好,包天笑、周痩鹃这类作家也好,还是有一定的戒心,觉得美学价值不高,或者跟市民生活之间的关系比较密切,就牵涉到艺术趣味的评价问题。

老舍

火车进入文学后,有了“全景感知”

澎湃新闻:在《车厢社会人看人》一节中,您特别谈到作家的阶级意识的问题。比如作家看到三等车厢的劳苦大众就会有同情心理。但我发现您列举的小说都是通过一个知识分子的视角去看穷苦人,而没有一个小说是以穷苦人的视角去反观知识阶层,这种视角是不是也跟作者的阶级意识有关?

陈建华:的确我们碰到这样一个问题,涉及文学生产本身的机制性的问题,也就是作家是谁?是什么样的人?这里面千姿百态,一言难尽。人不光是抽象的概念,而是具体的每天看到的听到的人,特别是在都市里的人,和作家是怎样的一种关系。我们看本雅明写波德莱尔,专门讨论诗人与人群的关系,在作品里面人是怎么被表现的,甚至诗人在日常生活里面,对于城市对于人本身,他是什么样的态度。这里面会牵涉到很多的问题,比如说社会性的,或者说艺术的审美的。

文学里的火车是个想象空间,常被当作社会的缩影。总的感觉,我在写人看人的时候觉得无论新派旧派作家,他们之间的差别不是很大,可能是当时中国兵荒马乱的,而且中国作家大多有忧患意识的缘故吧。因此你看不到像波特莱尔那种都市“闲逛者”,在“恶之花”艺术世界里诗人和乞丐、妓女或老妇人那种融为一体的人性的升华和救赎。

当然应当说还是有细微的区别,比如周作人火车里看出去,看到田头辛苦劳作的人,阶级意识就油然而生。像程瞻庐,他就比较放低身段,对自己也采取一种嘲讽的态度,可以看到他和大众的距离就比较小。中国火车有头等二等三等车厢,所以文人在二等车三等车里面,有时候他觉得自己很委屈,很多作家不写可能跟这个有关,这不是什么很可爱很诗意的东西,当然像包天笑说坐二等车他也很享受。特别是在二三十年代战争不断,日常所见的现象就是大兵在车上,老舍写的《“火”车》直接跟这个有关,所以这些并不是很诗意的东西。老百姓挤火车,甚至有四等车,所以看到这种景象对于劳苦阶层的同情也是很正常的。

陈蝶仙《新酒痕》插图,《小说画报》1917

澎湃新闻:在《游戏的全景感知》一节中,您说到中国之前的古典白话小说是全知视角,而火车进入后,有了“全景感知”,能否具体讲讲这两者的区别?

陈建华:现代小说基本上是“限知”的叙事观点,而小说的现代性带来叙事模式的变化,跟火车也很有关系。你坐在火车里看出来的话,视角本身被限定在特定的空间里,虽然火车是一个全景的隐喻,但是在你讲故事的时候,火车在你的全知视野和叙事者角色之间起到媒体中介的过滤作用。这个说法还是一个比较理论抽象的角度。比如像李伯元的《文明小史》几乎没有什么火车,因为那还是火轮船时期,像陈蝶仙的《新酒痕》,火车车厢里描绘的各色人物,给你展示社会的各种文本,带有讽刺的,几乎是中国社会全景式的图景,但是他的叙事也是限定在火车车厢空间中,这个空间中也使你知道,发生在火车里的各种各样的人不过是社会镜像的呈现,这个跟现实本身还是有一定的区别。

澎湃新闻:在书中,您提到过一句,“火车改变了中国文学的生产方式”,能否再详细谈谈这一点?

陈建华:火车本身代表了一种新的生产的方式,这个说法来自德国文化史家契凡尔布什的《火车旅程》这本书,我把它做了点引申。生产方式是由现代生活现代经济决定的,这和现代城市的文化生产方式也有一定关系。最简单的,报纸杂志和火车时刻表配套的,传统社会就没有这样一种时间概念。

像张恨水的小说发表在报纸上,这种生产方式限定了作家本人,他不能偷懒,就像赶火车一样。对于新派作家来说,他们比较自由一点。比方说在茅盾眼里张恨水的小说属于“章回小说”,跟旧小说差不多,他很看不起,当然他也不会写,因为他要干革命,这么写就不自由了嘛。不过后来茅盾反而称赞旧小说的好处,大概跟他成为职业作家有关。但旧派小说家,一方面他们经济负担比较重,所以从赶火车的意义上更加的明显。像《平沪通车》的内容跟新闻之间有比较密切的关系,像火车每天在跑,看到不同的东西。

另一方面,作为一个物质文明的东西,它被比作历史的火车头,火车产生之后,所到之处,把周围的经济环境改变了,把人的社会关系、精神生产的方式改变了,有时候政治的影响是暂时的,但这些东西你反而无法抗拒,它主宰你生活的方式、思维的方式。所以火车就给我一些思考。譬如今天是高铁风行,为什么我们看到那么多民国时代写火车,现在好像写高铁的故事不多,这里面有一系列的问题。

澎湃新闻:想问一个事实性的问题,民国作家写火车的时候,都会写速度多么多么快,是不是故意夸张?因为想象中民国火车好像很慢啊。

陈建华:这个我也没有具体地去计算过调查过。根据张恨水的小说,一趟京沪要跑两天两夜,这有点不可思议对不对?关于火车的速度,它开始到中国的时候,快跟慢之间不那么固定,后来控制能力提高了,时间就比较能够固定,有了火车时刻表。当然当时火车故障比较多,或者军阀时代突然给军人拦截下来,这些都会发生。那你说文学作品里表现的速度和作家主观夸张有关。像刘呐鸥的《风景》这篇小说里,速度是一个非常夸张的带有形而上的现代主义的观念,代表了城市生活的节奏,所以这个夸张,是不同的人对于速度有不同的观感体验,表现在文学作品里面却不一样。我简直就觉得《风景》就是对于速度概念的玩弄,包括里面写主人公换了个位置,眼睛看过去风景完全换了个方向,在一般的火车描写里就很少。

澎湃新闻:我看过一些材料,讲到在西方,作为一种技术力量,火车曾一度被认为能比政治革命更有效地实现人类的移动自由和社会平等,在您的阅读视野里,民国时期的知识分子是不是也有类似的想法,对于火车这一技术工具有某种政治理想层面的思考?

黄士英《农村的虫与都市的车》,《良友》1933

陈建华:肯定有,火车的移动意味着生活的现代化速度和节奏加快了,这是最表面的。现在更是这样,一条新的高铁开通了,整个地区原先的结构就发生变化,省跟省之间关系也变了,更何况我们面临的是全球化时代,移动意味着什么?意味着资本、技术、智能等,以数码互联网的速率在移动。

移动本身是一种动力,民国时代也一样,譬如男女平权,显然易见,女子起先是关在家里,于是发生各种运动,像天足运动,小脚解放。到了二十年代女子要剪发,要穿没袖的旗袍,要去游泳池健美,这些改变都是移动。移动也包括脑洞里在不断运作,在不断思想。女性能够旅行了,新的描写也有了,画也有了,百美图啊什么的,像火车开过一样,日新月异,整个世界就被这样一个东西带动,无可抗拒,你只能自得其乐,通过飞速的窗口欣赏外面的风景,尽管这个风景是模糊的。就像我们现在每天在刷屏,很像佛家说的电光泡影,任何的信息都是稍纵即逝的,你甚至不知道它有一天会突然消失,手机被别的发明取代了,但是你玩得不亦乐乎。

(责任编辑:admin) |