|

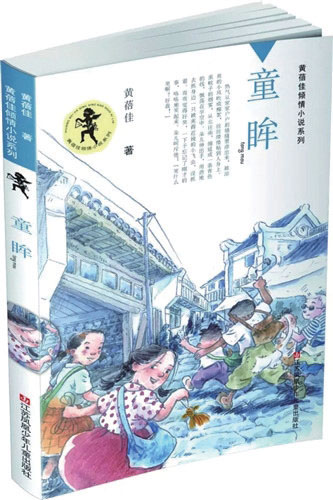

黄蓓佳

■链 接

黄蓓佳,江苏如皋人,毕业于北京大学中文系,专业作家。1973年开始发表作品。1984年加入中国作家协会。主要儿童文学作品有:《我要做个好孩子》《今天我是升旗手》《我飞了》《漂来的狗儿》《亲亲我的妈妈》《遥远的风铃》,中短篇小说集《小船,小船》《遥远的地方有一片海》等。

在黄蓓佳的儿童文学创作中,一直有两个时间维度或两种故事时间。一个是现在进行时的,如《我要做个好孩子》《今天我是升旗手》《你是我的宝贝》等等;一个则是过去时的,如《漂来的狗儿》、“5个8岁”系列中的大部分作品,还有这部新作《童眸》。黄蓓佳一直注重儿童的阅读推广,关心自己作品的儿童接受状况,不知道孩子们对这两个系列的反应如何,有什么差别?现在进行时系列的接受是可以想见的,它书写的都是孩子们当下的生活——现在的城市、家庭、学校、班级,人物也都是孩子们似曾相识的——亲人、老师和同学,作品表达了孩子们的理想和困惑、幸福和沮丧、认知和迷茫,它们会得到小读者的高度认同与强烈共鸣。但过去时系列的呢?它的内容显然超出了小读者们甚至他们父辈与老师们的经验范围,而且,这些陌生的经验是以写实的风格出现的,对应的不是孩子们的想象力与好奇心。它们是乡村和过去的小城镇,是难以寻觅的民风民俗,是消逝了的生活方式,人物在作品中谈论着陌生的话题,关心着那个年月的事件,说着另一种话语……这样的写作动机是什么?或者更深度的追问是,这类写作的价值和文化意义是什么?而且,这样的写作不仅有黄蓓佳,还有曹文轩等其他作家,它并不是个案,背后一定有深沉的东西值得探讨。

儿童文学不仅今天有,过去也有;儿童阅读和儿童教育不仅今天有,过去也有,只不过形态和观念不一样罢了,但那不一样当中肯定有一样的、不变的、值得传承的东西,否则无法解释人类的延续与教育的连续。比如,在儿童阅读和儿童教育中,一直有“儿童想要”的与“儿童应要”的两重性,这两者有时统一,有时矛盾。按现代的儿童观,可能更倾向于儿童本体,因而强调儿童想要;但从传统看,可能更倾向于成人本体,因而强调儿童应要。传统与现代虽然各有侧重,但应该都有并且互为补充相辅相承。事实上两者确实应该兼顾,在如今儿童本位的年代,尤其不能忽视儿童的养成、儿童的社会化与公民化的一面,必须接续儿童文化传承的一面。这是个文化问题,也是个美学问题,认识到这一点,就可以发现传统儿童文学为什么以过去时叙事为主,为什么那么注意陌生经验包括知识的传授、那么注重前辈人生活话语的延续了。在宽泛的前现代儿童文学中,包括童话、寓言、民间故事、童谣、儿歌等等,“从前”是最普遍的开头,听“奶奶”“外婆”“爷爷”“爸爸”“妈妈”讲“过去”的“故事”是许多叙事文学的叙述模式。这种叙事模式的文化含义基于这样的理念:儿童应该了解家庭、家族、家乡直至族群和国家的历史,“我从哪里来”是每个社会新成员都应该知道并且必须识别和铭记的生命编码。在这样的叙述中,孩子们确实是在故事之外的,确实没有很强的参与性与代入感,但对孩子们来说,又确实有许多事是永远在他们生活之外、又确实需要被认知、理解、牢记,甚至需要膜拜和敬仰的。

这是一个涉及到创作、接受,涉及到儿童阅读与儿童教育的大话题。不必深入,只要意识到,便可以理解儿童文学中写实性的过去时写作的重要性。孩子们不仅要认识当下,拥有未来,也应该了解过去。这个世界上曾经有过的生活他们应该知道,否则,他们的世界就是扁平的、缺乏厚度的,长辈的故事他们也应该知晓,否则,他们无法建立生命的责任。儿童对历史的感知、儿童对人的丰富性的体察、儿童对文化多样的认识、儿童人文情怀的培育,都与此类阅读有莫大的关系。何况,这样的阅读又教会或示范给人们如何留住现时,如何记忆童年,又如何将它们酿造成情感佳酿。

基于上述,再去看黄蓓佳的过去时叙事,特别是新作《童眸》,是不是就不一样了?苏北的小城,早已被高楼取代的“仁字巷”,在那个本不平凡的年代,那么一群性格各异、命运不同的孩子,不管不顾地生长在他们的世界里,上演着今天看来仍令人唏嘘不已的悲喜剧。疾病对白毛、大丫头形成的社会歧视,闻庆来无法改变乡下人印记、无法融入城里的困难所带来的绝望与孤独,细妹的勤劳、聪慧和决绝,二丫头对命运的抗争,马小五的蛮横、鲁莽、善良、义气的多重性格组合,连同老旧的闻老爹、世俗通达的好婆等等,都是可能让现在的孩子们觉得陌生的人物。然而,这是曾经的世界,今天就是它的延续,只不过如今的少年生命状态不同,面对的问题也不同而已。其实,人心一理,古今不异,孩子们也会遇到与书中人物相似的问题,并且也会作出相应的人性选择。因此,《童眸》带给孩子们的不仅是告诉他们长辈们曾经的生活世界,那潮湿的小巷、8分钱的邮票、炒米糖的制成、倒马桶、钩衣服、如同外国一样远大神秘的上海……更是在诉说人性的秘密,像展示基因图谱一样告诉孩子长辈们童年时的酸甜苦辣、可怜与可笑、可叹与可憎。那些纸上的人物终会成为他们的亲人与朋友,从此,孩子们都成了可以讲古的人,成了有故事的人。

要强调的是朵儿的作用。朵儿既是作品中的人物,也是叙事人。《童眸》之童眸,就是朵儿孩童的眼光,这是黄蓓佳历时性叙事继承传统而又超越传统的所在。她讲叙的是从前的故事,但叙事人变了,不是听长辈们讲,而是听孩子讲,她将转述变成了呈现,将过去回溯成当下,将历史还原成现场,从而使作品儿童化了。这是艺术的处理,而内在的则是新的儿童观的体现。可以说,这在最大程度上柔化、软化了“儿童应要”的硬度。更为内在的是朵儿角色的意义。这是一个善良的、善解人意而又本分的小女孩儿,她以同情、理解、愿好人平安、愿天下太平的连她自己都意识不到的母性观察与看待她眼中的世界,努力解读人事背后的秘密,这就是“童眸”,任何时代都稀有的儿童的眼睛。显然,黄蓓佳希望今天的孩子们也能这样看待人与事,更希望这个世界不能玷污了这纯真善良的眼睛,童眸之童不仅指孩子的视角,它本身就应该是人们不能缺少的另一种眼光。世界从来应该这样被看:上帝、人与孩子。

需要补充的是,我们多次说过,好的儿童文学不仅是为孩子们写作,也在为成人写作。从这个角度讲,儿童文学不仅关系到题材与阅读路径,它应该是一个文学类别,面对的应该是所有的读者。可能不是所有的儿童文学作家都意识到这一点,只有让成人也受益的儿童文学才是优秀的儿童文学,也才有步入经典的可能。以前,我们是这样评论黄蓓佳的儿童文学的,今天,再次这样认定《童眸》阅读的广谱性与文学价值。《童眸》让成人读者看到了世事的苍茫与人生的沧桑,感受到了生命美好的质地,体会到了曾经的透明与柔软,重新检索起过去的岁月与记忆。对这样唤起美好情怀的作品,真的心存感激。

何况,这次写作又是黄蓓佳为了自己的写作,一次具有仪式性的童年追思。“却顾所来径,苍苍横翠微”,那,又是另一个有关私人叙事的话题了。

(责任编辑:admin) |