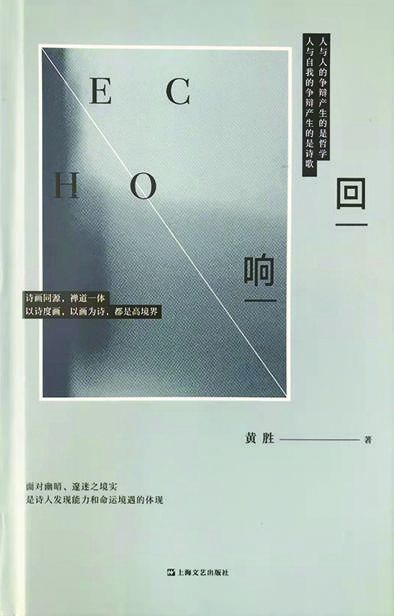

为从未谋面的诗人写下一些观感总是能够让我找到独立阅读的快乐,因为这是直接面对文本的自主过程,是阅读者寻找诗歌中的命运伙伴和写作秘密的心路历程。 在网上查到黄胜——除了写诗还与绘画有关——南方油画山水画派成员、策展人。留意他在微信朋友圈转发了关于画家范扬的作品展,而范扬的佛教题材的绘画多年来一直在我心目中占有独特的位置。为此,读到黄胜的诗——他写过不少与绘画和画家“对话”的文本——《蕉阴罗汉——读范扬同题国画》《青绿人物阿罗汉图——读范扬同名作品》自然就增添了诸多会心、同感和共情之处,如“参禅或者领悟只需意会/菩提浓阴不时掩映心间/在僻远山中寂静旷野/峰岚杂树溪流随流云驿动/微星烟火结果只需静候/松枝香麝空气和水/足以炼出人间仙丹//今是何世并不重要/往昔只是一溜虚烟/领略世寰间的种种轮回/生命中注定有放弃/用虔诚弥补缺憾/透过蕉阴能望见大海”(《蕉阴罗汉——读范扬同题国画》)。诗画同源、禅道一体的古典传统在黄胜这里得到了罕见的延续,以诗度画、以画为诗都是高境界——尤其对于文人画传统来说更是如此。 “透过蕉阴能望见大海”一再延宕了我的阅读时间,蕉阴和大海之间,此刻和彼岸之间,驻足和遥想之间,真实和冥想之间,都经由这一句诗被重新激活,一个写作者的对话空间以及面向深度精神自我的空间也再次被打开…… 黄胜在2015年出过一本诗集名为《回音》,2021年3月出版了诗集《听泉》,如今他又把另一本名为《回响》的诗集摆放在我们面前。从《回音》到《回响》,字面意思看似区别度不大,但它们约略凸显了一个诗人在写作的精神向度和文本风格上的谱系和延展性。有时候我欣赏那些在写作上具有性格的人,甚至一定程度上他们对个性、癖好或风格的坚持或执拗成就了他们区别于旁人或同时代人的文本风貌和精神品格。 方寸之间却是三千大千世界,芥子纳须弥,点线即坛城。这历来是画家和诗人以及修行者共同掌握和精通的秘诀。显然,黄胜的诗歌写作与此同理,“造物主赋予我们感官和反射。阳光、空气和水/为放逐画笔和色彩而存在。替周遭唤回虚幻的真切”(《日出印象——读莫奈同题画作》)。 黄胜并不是一个技术派的先锋主义者,也不是沉溺于新闻化现实的浮土制造者,而是略显迟缓的写作者。他的写作贵在不趋时附势,而是一直遵循着内心的情志法则。这样的写作在本质上维护了诗歌最为重要的品质——“真”,而这正是近年来我一直强调和看重的“诗性正义”。诗人不是伦理家、道学家,甚至也不是哲学家和地理学家,而是在本质上维护了人的个体主体性以及诗歌的本体依据,同时在“诗”与“人”的双重维度上维护了独立、难度和尊严。 历史斑点、山川林壑、自然风物以及内心潮汐在黄胜这里迎来一次次回响,这并非只是隔着历史的云烟和文人传统向过去的时空体眺望,而是更多呈现为一个当代人特殊的心理构造和精神视界。黄胜一直在构筑纸上云山和语言视界的个体精神乌托邦,他是山川河流等物理空间的测量者,是个体精神构件的营造师,是一次次让自己的情感、感受、记忆和现实想象力停滞和凝结于文字丛林的梦想家。这样说并非意味着黄胜是一个“封闭主义”的自我写作者,是“纯诗”的炼金术士,实则他的写作是敞开的,面向自我、自然、现实、世界以及个人化的历史烟云,面向了一次次的精神叩访和自我盘诘。他不单是一个传统意义上的精神卧游者,也是现代性意义上的精神漫游者和驻足观望者,而最终他抵达的仍是一个本质和终极意义上的“自我”命题。 黄胜的诗基本是围绕情感的、经验的、记忆的和想象的意象、细节和情境展开的,其中一部分诗处理的往往是即时性的观感和日常经验,这样的诗歌角度和发声方式如果处理不好的话就会导致“滥情易感”,而可贵的是黄胜在一些文本中比较好地处理了个人与日常、物化与内在化的隐秘关系,平衡了写意和白描的对话关系,尤其不缺乏面对“灰色”“幽暗”的精神能力。 面对幽暗、邃迷之境实则是诗人发现能力和命运境遇的体现,而模糊边界和黑暗中的真实比日常现实更真实,也更逼近人性渊薮和世界法则,“黑夜里摸索前行的人都无须灯塔”(《花鸟岛》),“海水懂得万物总是此消彼长”(《看夜色慢慢笼罩了海》)。 黄胜笔下的物象、山水以及黑夜这让我想到黄宾虹晚年的“黑山水”。对于黄胜而言,“黑夜”“黑山水”是他对黑暗中的事物保持长久凝视的结果,这同时也是面向自我精神渊薮以世界本相的叩访方式。 人与人的争辩产生的是哲学,人与自我的争辩产生的是诗歌。而争辩正是两个或若干个世界交叉的产物,人与物、词与物都在此过程中对诗人的语言能力和精神能力提出了要求,而黄胜以《绝唱》为代表的诗作对此予以了印证和回应。这些诗重新激活了一个人对日常或幽微之物的分辨和发现能力,同时也是自审能力在客观对应物上的投影和勘问,诗人需要去除世界的表层和浮土,因为“事物与事物,常无法找到联系”(《反复抹去桌上的灰尘》)。这样的物我等量齐观类型的文本既有细微纹理的擦亮又有对“褶皱”“沟壑”等深处物与主体“我”的双重唤醒的功能。它们揭示了我们正视或忽视的环境和世界,它们替代我们或不可知之物说话——“很多事物难以叙述”(《马克杯》),它们带来的是持续的精神的颤动,它们一次次提醒我们世界的复杂性,一次次让诗人在涡旋或幽暗处代替灯盏说话,一次次让我们把身段和视线放低而感同身受于那些短暂、易逝、脆弱的微渺之物—— 一只蟋蟀死了。昨夜应该停止了歌唱 捡起墙脚边骨架,扔进垃圾桶 “是你走错了地方!”我反复嘀咕 “生命怎能混迹垃圾,再说是位勤勉歌手!” 找回,继而投入葱茏的花园 两棵菩提树默不作声。它们枝叶繁茂 到了夜里,星光下,屋子前后满是它们的声音 我听不出,这浅浅的吟唱 是表达深深的悲哀,还是重生、轮回? ——《绝唱》 (《回响》黄胜/著,上海文艺出版社) (责任编辑:admin) |