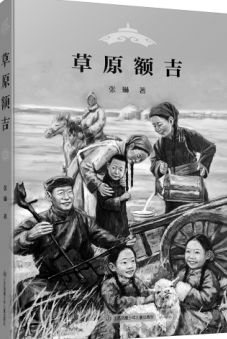

《草原额吉》(江苏凤凰少年儿童出版社)是一部儿童历史小说,它是以中国当代史上著名的“三千孤儿入内蒙”事件为题材创作的。 从立德树人的角度说,少年儿童应该知道历史,从小培养起对国家的社会责任感与担当意识。通过《草原额吉》的创作可以看出,面对同样的题材,成人文学与儿童文学处理的区别。儿童文学对重大题材不一定要全景式的叙述,在主题上也应有所揖让选择,它应该选择适合儿童阅读和接受的部分。我相信,《草原额吉》的创作者、儿童文学作家张琳一定做了大量的实地采访,查阅了很多资料,也一定为如何选取角度、确立主题、剪裁内容颇费踌躇。经过再三思考后,作家将故事定格从进入草原的儿童到青年这一时段,而且,就这一时段的表现而言,在叙事密度上也不是平均用力,而是前松后紧,前详后略,将重点放在了前面。 这样的构思显然是从儿童的认识与情感出发的,接触到这样的事件,孩子们本能的反应就是,这些当年和自己一样大,甚至比自己还小的小朋友从南方到千里之外的塞北,他们怎么适应的?他们想家吗?他们吃得惯蒙古族的食品吗……当然,他们也有好奇,会想象南方的孩子到了内蒙古,一定会对蒙古包感到惊讶,原来这里的人住的是这样的房子呀!那儿有一望无际的大草原,他们会遇到狼群吗……在那儿,他们看到了真正的“风吹草低见牛羊”,他们会去学骑射、学摔跤、学拉马头琴吗……孩子们的关注就是儿童文学的目标,孩子们的疑问就是儿童文学写作的出发点,孩子们的想象就是儿童文学创造的动力。 正是基于这样的艺术考虑,作品以上海孤儿院的小谷、娜仁花等孩子为视点,讲述了一个爱心接力的故事。为了照顾好这批远方到来的孩子,内蒙古特地培训了一批保育员。作品塑造了托娅、高娃、其其格等保育员的形象,在托娅身上着墨尤其多。几年之后,已经适应了内蒙古生活、身体也变得强壮起来的孩子们被不同的家庭分别认领,孩子们终于在内蒙古有了自己的新家。从陌生、害怕甚至排斥到融入新家庭、新生活,这群“国家的孩子”不仅完成了身份的转变,更完成了情感的转变。 作品始终扣住几个孩子特别是小谷也就是后来的巴图这条线,围绕这个爱心接力的主线构思叙述、结撰故事,生动地展示了巴图成长的过程,刻画了巴图鲜明的个性特征,特别是他富于变化的丰富的内心世界。是托娅无微不至的关心温暖了他,化解了他心中的结。而一旦化解心结,这个倔强的孩子仿佛一夜长大,不管是在蒙古包保育院,还是在收养他的阿古达木家,巴图都在努力融入新的环境,学习知识,学习生活,从内心深处感激这个新的世界,感恩那些为他的成长付出的人们。 作品并不是平铺直叙,作者准确地把握住了几个关键的点,把读者的眼光聚焦到孩子们的成长,然后将它们化成具体可感的故事,同时辅助几个大的情节与场面,从而使这一特殊题材有了可读性和抓人的力量。再加上对草原大美的描写,那些自带诗意的民族风情画,悠扬的马头琴曲、逼真而又带有装饰性的剪纸和反复出现的蒙古民歌,让作品具有了特殊的美感。 真心希望孩子们好好读读这本书,它给我们讲述了危急关头见真情的故事、奉献与牺牲的故事。一个大爱的故事,一个民族团结的故事,一个“国家的孩子”成长的故事。 (责任编辑:admin) |